- Accueil

- > Numéros parus

- > 2023-7

- > Lauréats

- > L’enjeu de la stabilité : mobilités et immobilité dans les communautés juives d’Avignon et du Comtat Venaissin (XVIe-XVIIe siècles)

L’enjeu de la stabilité : mobilités et immobilité dans les communautés juives d’Avignon et du Comtat Venaissin (XVIe-XVIIe siècles)

Par Rémy Charbonnier

Publication en ligne le 18 mars 2024

Résumé

In the context of the stiffening of the relationship between the European sovereigns of the sixteenth and seventeenth centuries and the Jews, the individual and collective stabilization of the Jewish population became a central concern. The example of the Jewish communities of the Legation of Avignon, a papal territory enclosed within the kingdom of France, clearly shows the collective strategies implemented to negotiate and preserve rights and to ensure the constant integrity of the balance of power between the Jews and the local authorities. But it also shows the effects of these strategies on individual mobilities, which were inhibited because they were perceived as a factor of instability.

Dans le contexte de raidissement du rapport aux juifs des souverains européens des XVIe et XVIIe siècles, la stabilisation individuelle et collective des populations juives devient un enjeu central. L’exemple des communautés juives de la Légation d’Avignon, territoire pontifical enclavé dans le royaume de France, témoigne des stratégies collectives mises en œuvre pour négocier et conserver des droits et s’assurer une intégrité constante du rapport de force entre Juifs et autorités. Mais celui-ci montre aussi les effets de ces stratégies sur les mobilités individuelles, inhibées car perçues comme un facteur d’instabilité.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

L’enjeu de la stabilité : mobilités et immobilité dans les communautés juives d’Avignon et du Comtat Venaissin (XVIe-XVIIe siècles) (version PDF) (application/pdf – 1,4M)

Texte intégral

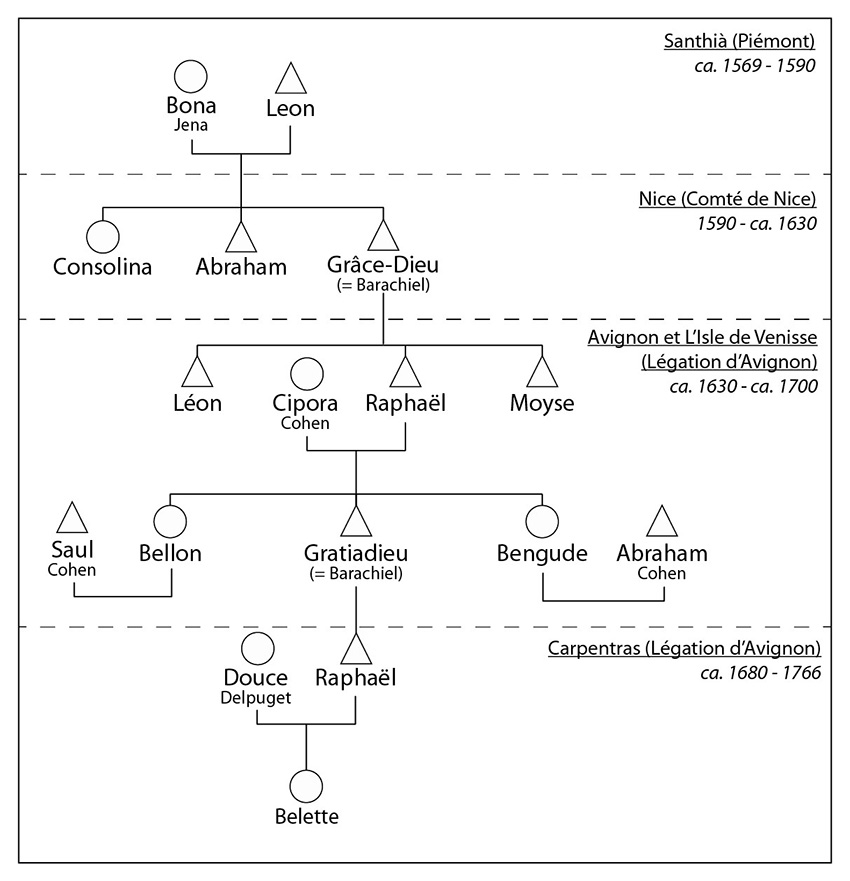

1Dans un recensement de tous les banchieri juifs du Piémont commandé par le duc du Savoie Emmanuel-Philibert daté du 6 mai 1580, il est fait mention d’un certain « Leon de Ascoli medico », résidant à Santhià1. Son patronyme, peu courant voire inédit dans la région à la fin du XVIe siècle, permet de définir que celui-ci est originaire de la ville d’Ascoli Piceno, dans les Marches, espace où la fixation des patronymes juifs s’est opérée dans le courant du XVIe siècle, essentiellement à partir de leur lieu de résidence2. Détenteur d’un banco à Santhià en 1580 et en 15843, Leon Ascoli obtient par la suite un second banco à Nice en 1590, sur décision du duc Charles-Emmanuel Ier, en remerciement de ses actions en tant que médecin lors de la dernière épidémie qui a touché la région4. À sa mort en 1595, ses deux fils Abraham et Grâce-Dieu (Barachiel) héritent de ce banco, et se stabilisent dans la ville de Nice, où ils sont encore présents en 16245. Dans la décennie suivante, toutefois, les trois fils de Grâce-Dieu Ascoli, Leon, Raphaël et Moyse, quittent Nice pour s’établir en Avignon ou dans le Comtat Venaissin, dans les États rhodaniens de l’Église. Se stabilisant à L’Isle de Venisse (actuellement L’Isle-sur-la-Sorgue) à la faveur d’un mariage avec Cipora Cohen, femme issue d’une famille éminente de cette communauté, Raphaël Ascoli y engendre trois enfants, ancrant les Ascoli dans la Légation d’Avignon jusqu’à la mort de la dernière représentante patronymique de la famille, Belette Ascoli, en 1766.

Fig. 1. Généalogie et lieux d’ancrage successifs de la famille Ascoli (1569-1766)

Voir le graphique au format original

Graphique Rémy Charbonnier.

2En un siècle, la famille Ascoli est ainsi amenée à changer quatre à cinq fois de communauté de résidence, dans le cadre d’un parcours migratoire en grande partie fortuit (fig. 1). Celui-ci, comme celui de beaucoup de familles juives de l’Europe méditerranéenne durant cette période, est avant tout dicté par la profonde restructuration de la gouvernance et de l’administration des juifs par les souverains européens durant les XVIe et XVIe siècles. Le départ de Leon Ascoli des Marches d’Ancône, province des États de l’Église, est ainsi probablement le fruit de la bulle pontificale Hebræorum Gens de 1569, qui décrète l’expulsion de tous les juifs des États temporels du pape, à l’exception de ceux résidant dans les villes de Rome ou d’Ancône. À l’inverse, son installation dans le Piémont répond alors à une période d’ouverture relative des États de Savoie aux juifs, sous l’égide du duc Emmanuel-Philibert6.

3En effet, tout au long de la période médiévale, nombre de souverains d’Europe décrètent l’expulsion des juifs de leur État, à l’image du roi de France (1394) ou des souverains ibériques (1492 et 1496). En revanche, en Italie centro-septentrionale, dans le sillage des décisions du sénat de Venise en 1516 puis des papes en 1555, la plupart des souverains font le choix de la réclusion. Les juifs de leurs États sont contraints de vivre dans des quartiers clos, marginalisant spatialement et socialement leur présence. Pour Anna Foa, expulsion et réclusion sont deux faces d’une même pièce, celle-ci soulignant que « la ghettoïsation a fini par être une expulsion, même si l’espace vers lequel les juifs ont été contraints à se déplacer était un espace interne, et non externe comme dans les véritables expulsions7 ».

4Cette évolution des mentalités se comprend à l’aune de différents phénomènes concomitants, dont l’influence et l’ampleur ont été et continuent d’être au centre de débats historiographiques. Tout d’abord, ce raidissement du rapport aux juifs intervient dans le cadre d'un lent glissement des juifs aux marges de la société chrétienne majoritaire, initiée dès la période médiévale, dont le système de ghetto constitue l’aboutissement, selon Giacomo Todeschini8. S’y ajoute un rejet affiché de l’altérité religieuse par l’Église tridentine qui, à l’heure de la Contre-Réforme, ne saurait accepter sans condition la présence juive dans la ville. Le ghetto constitue à cet égard une solution de compromis entre expulsion et pleine acceptation9, voire, selon Kenneth Stow, l’expression directe d’une politique conversionniste10, un « instrument de conversion11 ».

5De ce basculement paradigmatique découle une géographie transformée de la présence juive dans l’espace italien. Contrairement à ce qui se produit à l’Est de l’Europe, l’habitat juif s’urbanise et se concentre dans quelques pôles d’acceptation du judaïsme. Il se dessine donc dans cet espace un archipel de communautés juives de tailles et de structures variées, à la fois profondément connectées entre elles et solidement ancrées dans leur contexte culturel local. Leur point commun est le modèle du ghetto. Celui-ci se conçoit à partir de la bulle Cum nimis absurdum de 1555, décrite par Kenneth Stow comme un « tournant majeur dans les relations judéo-pontificales12 », à partir du modèle romain. Il devient donc un phénomène complexe, mêlant des interdits sociaux, religieux et économiques à des obligations religieuses, légales et fiscales. Ainsi, il ne doit posséder qu’une entrée et une sortie, bornées par des portes closes la nuit par des gardiens chrétiens13. La ségrégation avec les chrétiens doit être parfaitement exécutée, la résidence des juifs à l’extérieur du ghetto étant proscrite au même titre que celle des chrétiens à l’intérieur. Le ghetto ne doit par ailleurs comporter qu’une seule synagogue et la propriété foncière y est interdite aux résidents, tenus de payer perpétuellement un loyer à des propriétaires théoriques chrétiens, selon la coutume du Jus Chazakah14.

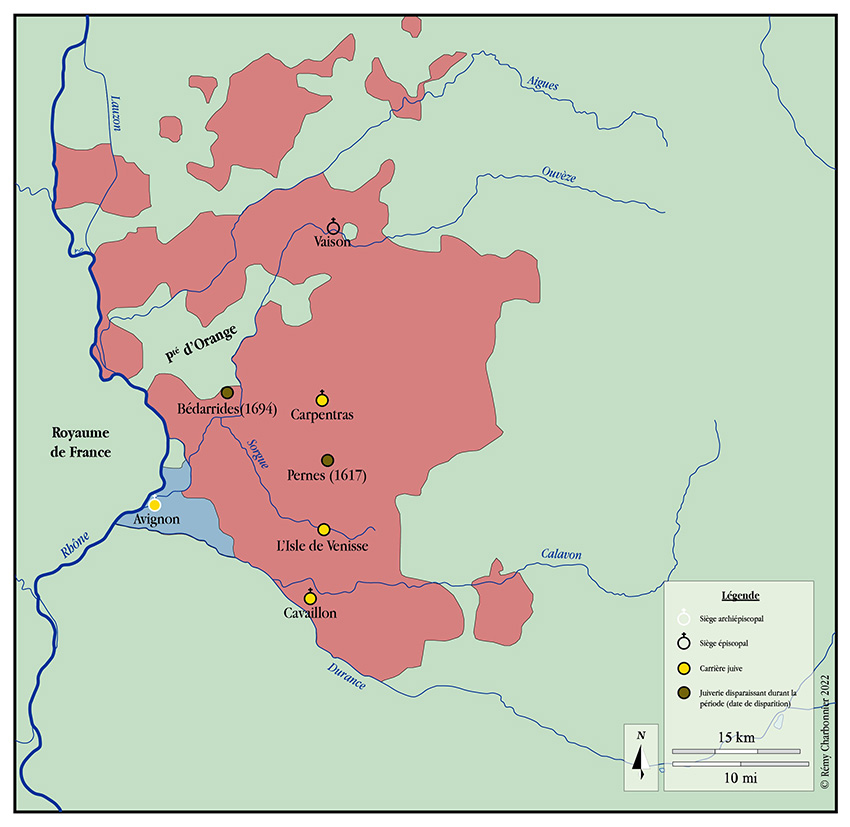

Fig. 2. Communautés juives d’Avignon et du Comtat Venaissin au XVIIe siècle

Voir la carte au format original

Carte Rémy Charbonnier.

6Si le ghetto de Rome constitue donc assurément le bulbe de cette « galaxie des ghettos15 », les quatre carrières de la Légation d’Avignon (fig. 2) font quant à elles partie du halo de celle-ci, gravitant aux marges du modèle romain de ghetto. Initialement non-reconnues par les autorités pontificales, qui en prévoient l’expulsion par la bulle Habræorum Gens (1569), les communautés juives locales parviennent à s’y maintenir par le biais de négociations jusqu’à la Révolution. Dépendant des États de l’Église, ces communautés sont organisées selon le modèle pontifical de ghetto, qui s’y met progressivement et partiellement en place entre 1555 et 164616. L’appartenance de la Légation d’Avignon au Saint-Siège permet ainsi le maintien d’un îlot d’acceptation du judaïsme selon le modèle italien au sein d’un royaume de France qui s’y refuse. Ce dernier paramètre explique l’afflux de juifs du Midi vers ce territoire à la suite de leur expulsion de France (1394) puis de Provence (1501), qui fait de ces communautés un reliquat culturel et liturgique relativement homogène du judaïsme méridional durant toute la période considérée.

7Malgré leur éloignement relatif de la plupart des communautés juives italiennes, dont elles partagent le modèle, les carrières d’Avignon et du Comtat Venaissin n’en sont toutefois pas complètement détachées, comme en témoigne à son échelle l’exemple des frères Ascoli, qui n’hésitent pas à quitter Nice pour s’y établir au début du XVIIe siècle. La Légation d’Avignon, qui s’inscrit dans un territoire culturel et économique provençal, fait intrinsèquement partie d’un monde méditerranéen auquel elle est reliée par le Rhône et les voies de communication routières vers la Provence et le Piémont voisins. Bien qu’en retrait des « plaines liquides17 » de la mer Méditerranée, la Légation d’Avignon est assurément un territoire méditerranéen, constituant pour partie l’un des « nords à la verticale18 » définis par Fernand Braudel comme les limites septentrionales du monde méditerranéen.

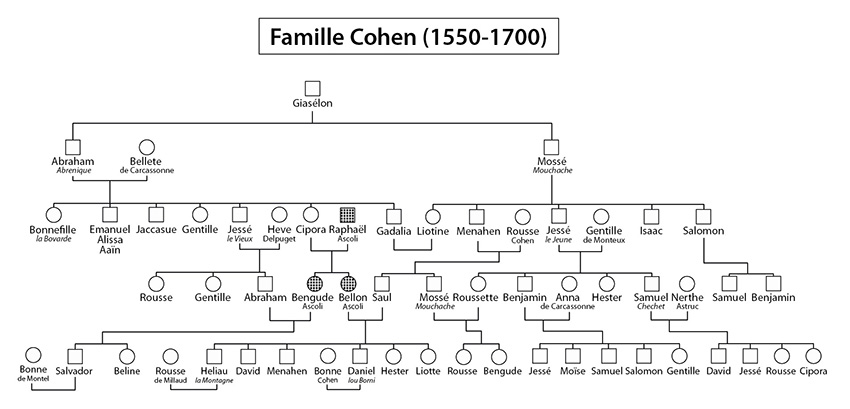

8C’est en cela qu’il convient d’éviter de tomber dans un écueil qui voudrait que les carrières de cette Légation forment un petit monde presque autarcique, subissant une coupure vis-à-vis du reste des communautés juives de l’espace méditerranéen. Cette lecture a longtemps prévalu dans l’historiographie, en lisant la mobilité limitée des juifs comtadins aux XVIe et XVIIe siècles au prisme d’une ouverture vers l’ensemble de l’espace français au XVIIIe siècle19. Cette idée se fonde sur un postulat qui veut que la mobilité et la capacité de mobilité soient des indicateurs positifs quant au dynamisme culturel et économique d’une communauté. Or, dans le cas des XVIe et XVIIe siècles, celui-ci est largement contestable. En effet, de part et d’autre des Alpes, le climat d’instabilité qui pèse sur les communautés juives à l’heure du raidissement du rapport aux juifs des souverains fait de la stabilisation, par l’organisation collective et la négociation, un enjeu majeur. C’est en cela qu’il convient de questionner, à travers l’exemple des communautés juives de la Légation d’Avignon, dans quelle mesure l’immobilité peut être appréhendée comme un facteur de stabilité politique et économique. En corollaire, la mobilité peut-elle se concevoir comme un facteur d’instabilité dans les États rhodaniens de l’Église aux XVIe et XVIIe siècles ?

9Répondre à ces questions invite tout d’abord à s’intéresser aux stratégies mises en place collectivement pour assurer la stabilisation des carrières de la Légation d’Avignon. Ensuite, les modalités des migrations seront étudiées en considérant les obstacles à l’entrée comme à la sortie de la communauté. Enfin, l’influence des unions matrimoniales sur les mobilités humaines seront présentées et mises en perspective avec des exemples italiens.

S’organiser pour assurer la stabilité

10Si le maintien des communautés juives comtadines jusqu’à la Révolution française et des négociations sur les conditions de résidence de celles-ci ont été possibles, c’est en grande partie en raison des capacités d’organisation et de structuration des communautés, qui ont su, à l’image des communautés italiennes « se doter d’une personnalité juridique et de structures communautaires toujours plus complexes, et donc de négocier collectivement leurs droits20 ».

11Celles-ci se sont ainsi structurées en corps, appelés « communauté » ou « carrière des juifs » dans les sources, semblables aux Universitates Hebreorum des ghettos italiens. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de structures ayant le double objectif d’administrer la communauté et les bâtiments collectifs d’une part, et de constituer une personnalité juridique et morale capable d’ester en justice, de notarier des contrats ou de négocier des droits auprès des autorités au travers de représentants d’autre part21. Ces deux types d’organisations communautaires sont structurées par des statuts, appelés capitoli dans l’espace italien et d’escamot22 dans la Légation d’Avignon. Ceux d’entre eux nous étant parvenus, de même que les « conclusions » du conseil de la Carrière conservés dans les archives notariales, permettent de déterminer avec précision les contours de ces institutions, aux prérogatives larges, comparées par Marianne Calmann à de véritables « États dans l’État »23.

12Dans la Légation d’Avignon, l’apparition de ces escamot – et donc la codification pérenne de ces organisations communautaires – intervient vraisemblablement à la fin du XVe siècle, au moment où les juifs de la région sont justement amenés à connaitre une première forme de réclusion de l’habitat. Jusqu’au tout début du XVIIe siècle, celles-ci sont au nombre de trois ; une « Carrière des juifs d’Avignon », d’une part, et une « Carrière des juifs forains du Comtat », représentant toutes les communautés juives du Comtat Venaissin, d’autre part. L’accroissement démographique et la prise d’importance économique et culturelle de la carrière de Carpentras ont entrainé l’éclatement de cette structure fédérative, puisque cette dernière carrière s’est dotée de sa propre organisation communautaire en 1601 par des escamot24. Les carrières de L’Isle de Venisse et Cavaillon ont toutefois continué à ne se structurer qu’au sein d’une seule et même Carrière jusqu’à la Révolution, ce qui peut aisément se comprendre au regard de la démographie restreinte et de la proximité géographique de ces deux communautés.

13Si ces trois Carrières sont autonomes et fonctionnent indépendamment, chacune reconnaissant comme étrangers les ressortissants des autres, leur structuration interne est tout à fait semblable. Les chefs de famille de chaque Carrière sont ainsi classés par ordre de richesse, les plus pauvres étant listés et exclus de toute implication dans l’organisation, et le reste de la communauté est divisé en trois classes de richesses nommées « grazes » ou « mains », la première regroupant les habitants imposables les plus riches et la troisième les plus modestes. Chaque année, au moment de souccot, les chefs de familles se réunissent par graze pour désigner les membres de leur conseil. Les principaux officiers du conseil, nommés « bailons », sont chargés de l’exécution des décisions du conseil, de l’organisation de la collecte des charges fiscales internes et des relations entre la Carrière et les autorités politiques comme judiciaires. Ce statut de représentants de la Carrière les amène à être présents sur la totalité des actes liés à celle-ci en tant que personne juridique.

14La mise en place de ce type de structures, considérablement complexifiées durant les XVe et XVIe siècles, est essentielle pour pouvoir négocier des droits et exemptions, permettant de rendre plus supportable un modèle de ségrégation pontifical théoriquement très lourd. Tout d’abord en permettant de donner plus de poids et de légitimité aux négociations directes avec les autorités. Ces négociations se font par le biais des bailons eux-mêmes, qui peuvent s’adresser directement aux autorités locales pour négocier avec celles-ci, ou par le biais d’ambassades envoyées à Rome pour négocier avec les acteurs centraux de l’administration pontificale. Ainsi, en 1651, le vice-légat Lorenzo Corsi recule le délai maximal d’enregistrement par les juifs de leurs transactions notariées dans un registre unique rattaché à leur carrière de résidence pour répondre « aux instances & requisitions faites pour la part de Jassuda Cremieu, deputé de la carriere des juifs de Carpentras, Jasse de Beaucaire & Isaac Ferrussol, deputez des Carrieres de l’Isle, de Cavaillon25 ». Cette capacité de négociation doit se comprendre à l’aune de l’habileté des juifs à s’organiser et à faire corps face aux décisions qu’ils jugent injustes ou impossible à mettre en pratique, mais aussi au regard d’une doctrine pontificale qui n’a pas vocation à être appliquée à la lettre, sinon à être adaptée à chaque contexte local, à la discrétion des administrateurs directs26.

15En plus de ces négociations directes entre administrateurs et représentants des Carrières, la capacité de négociation des juifs s’affirme par des stratégies communes de stabilisation. Ainsi, la clé du maintien des juifs dans la Légation d’Avignon au XVIe siècle est la capacité qu’ont eu nombre d’entre eux à s’endetter auprès de notables de ces provinces pontificales, qui n’ont donc aucun intérêt à les voir partir avant de les rembourser. En effet, l’expulsion des juifs d’Avignon et du Comtat Venaissin, prévue par la bulle Hebræorum Gens de 1569, a été prise très au sérieux par les communautés locales, comme en témoigne notamment l’hémorragie démographique que connait la carrière de Carpentras, où un capage27 mentionne 74 familles juives en 1565, soit environ 400 individus, tandis que le recensement réalisé le 2 septembre 1571 ne mentionne que 57 individus28, ou encore le témoignage de l’écrivain avignonnais Joseph HaCohen dans son ouvrage La Vallée des Pleurs, en 1575 :

Les habitants des villes de Provence furent de même obligés d’abandonner leurs résidences et prirent leur chemin dans des directions diverses. Beaucoup s’embarquèrent pour le levant et suivirent leur route ; le reste alla s’établir dans les villes de Savoie, qui étaient les plus rapprochées et, par l’effet de la miséricorde de l’Éternel, on fit un accord avec eux29.

16Pourtant, rapidement, l’élite économique avignonnaise, représentée par les consuls de la ville, se fait l’avocat des juifs, en raison des créances susnommées. Cela conduit à plusieurs prorogations de l'ordre d’expulsion, soit par le pape Pie V soit par le co-légat Georges d’Armagnac30, qui aboutissent à un maintien de fait des communautés juives locales, qui retrouvent nombre de leurs habitants dans la décennie suivante. Par la suite, cette stratégie d’endettement, « garantie précieuse contre une expulsion toujours possible31 », se poursuit et se généralise, constituant l’une des clés de l’impossible expulsion des juifs comtadins. Stratégie individuelle à l’origine, celle-ci se transforme en véritable stratégie collective au XVIIe siècle, les Carrières n’hésitant plus à souscrire d’importants emprunts collectifs, en son nom, auprès des notables locaux. À titre d’exemple, la Carrière de L’Isle de Venisse et Cavaillon est endettée à hauteur de 35 000 écus auprès de différents notables avignonnais et comtadins en 167832.

17S’organiser et se structurer en corps permet donc aux communautés juives de la Légation d’Avignon de faire front face au système de ségrégation pontifical, en négociant un certain nombre de droits et d’exemptions qui permettent de mieux en supporter la lourdeur. Cela se fait soit par le biais de négociations directes entre les Carrières et les autorités, soit à travers une uniformisation des stratégies de maintien, notamment par la généralisation de l’endettement individuel et collectif auprès de la notabilité locale.

Franchir les portes de la Carrière

18Les droits obtenus par ces différents biais, au premier rang desquels celui de pouvoir subsister sur place, restent toutefois assez précaires, et soumises à la conservation du soutien des notables chrétiens. Pour garantir le maintien de la stratégie d’endettement collectif auprès de ceux-ci, mais aussi le bon entretien des bâtiments communautaires, il convient de s’assurer que les membres du corps soient en mesure de s’acquitter des charges fiscales internes des Carrières.

19Aussi, la migration au départ comme à destination des carrières de la Légation d’Avignon est soumise à des entraves d’ordre financier qui ont vocation à assurer le maintien d’un corps de chefs de familles apte à pourvoir aux besoins financiers de leur communauté.

20Pour cette raison, il est tout d’abord extrêmement difficile de migrer dans les carrières de la légation d’Avignon. À cet égard, il convient toutefois de différencier les migrations « intra-comtadines » des migrations en provenance de l’extérieur de la dite Légation. Ainsi, les migrations intra-comtadines, qui interviennent entre les différentes carrières en fonction des mariages, des opportunités économiques ou des évolutions normatives, semblent relativement plus aisées. On peut retenir l’exemple de Cresques Delpuget, originaire de Carpentras et résidant à L’Isle de Venisse depuis au moins 164633, qui finit par se marier avec Hester Astruc, fille de l’Islois Jacasse Astruc, en 166034. Son mariage lui permet dès lors de s’inscrire définitivement dans la communauté, son fils Isaac Jacob étant reconnu comme membre de plein droit de la Carrière à la fin du siècle. De même, Daniel Cavaillon, issu de la micro-communauté de Bédarrides, s’installe sans problème manifeste dans la carrière de L’Isle de Venisse au printemps 1694, lorsque l'expulsion des juifs de Bédarrides est ordonnée par le vice-légat Dolphino35.

21En revanche, pour les juifs originaires de l’extérieur de la Légation, un verrou financier concret est mis en place. Celui-ci est notamment visible dans la Carrière de Cavaillon et L’Isle de Venisse, au sein de laquelle une délibération du conseil prévoit le 1er janvier 1660 que :

Chasque juif ou juifve estranger habitant de presant ou voulant habiter a l’advenir dans leurs[dites] carrieres payera avant que de pouvoir estre receu la somme de trois cents livres scavoir deux cents cinquante livres a leur[dite] co[mmu]nauté & les autres cinquante livres a la R[évérende] Chambre pour l’entree de la premiere annee36.

22L’instauration de cette barrière pécuniaire, qui intervient dans une période de pression financière marquée par un lourd endettement de la Carrière, témoigne d’une peur endémique du pauvre qui se maintien largement jusqu’à la Révolution au sein des communautés juives de la Légation d’Avignon37. En effet, accueillir des pauvres revient à accepter de leur concéder une aide financière au nom de l’aumône, ainsi qu’à assurer une dot digne à leurs filles pour des motifs analogues. En réaction à cette appréhension d’un potentiel afflux d’individus pauvres, une forme de contrat social se met en place, favorisant l’intégration des immigrants aisés et compromettant les chances d’intégration des autres.

23Avant même que cette délibération soit enregistrée, cette doctrine prime déjà au sein des Carrières, l’intégration de la famille Ascoli au sein des communautés de la Légation d’Avignon étant assurée par des moyens financiers conséquents, dont témoignent les dots des filles de Raphaël Ascoli, Bellon et Bengude, s’élevant à 3 000 livres tournois38, en faisant les dots les plus élevées de la seconde partie du XVIIe siècle toutes carrières confondues. La capacité financière exceptionnelle de Raphaël Ascoli lui permet non seulement d’intégrer la Carrière, mais aussi d’en être nommé bailon à deux reprises, en 1655 et 1656, témoignage d’une intégration on ne peut plus réussie39.

24En miroir de ces difficultés à rejoindre de façon pérenne les communautés juives d’Avignon et du Comtat Venaissin se trouvent des obstacles sur la route de ceux qui souhaitent la quitter. En témoigne la mention dans les escamot de la Carrière de L’Isle de Venisse et Cavaillon d’un « droict de treslat » à payer à la communauté lorsque l’on vient à « deshabiter » sa carrière40. Bien entendu, toutes les migrations ne sont pas soumises à cet impôt à vocation inhibitrice. Les femmes sont libres de rejoindre leur nouvel époux dans sa communauté, de même que les hommes qui vont vivre temporairement ou définitivement dans des localités du Comtat Venaissin sans pour autant quitter le corps communautaire - et donc sans se soustraire à la fiscalité interne de la Carrière. Les cibles de ce « droict de treslat » sont donc exclusivement les chefs de famille qui, à l’occasion de leur départ de la communauté, rompent pleinement avec celle-ci.

25Cette législation a vocation à empêcher toute évasion fiscale, motivée par un poids des contributions jugées trop importantes à l’heure où les dettes communes en entrainent un accroissement. Il n’est ainsi pas anodin que cet apport législatif intervienne au moment où le principal contributeur financier de la Carrière de L’Isle de Venisse, Jessé Cohen, choisit de partir pour Nice parce qu’il « auroit heu & souffert de grandes fraix et despans de la part de leur co[mm]unauté et que l’avoit obligé de se retirer a Nisse de Savoie avec sa famille pour se garantir et esviter de tant de vexation41 ». En d’autres termes, il quitte la communauté parce qu’il juge qu’elle le ponctionne à outrance, en raison de sa capacité économique supérieure. Son départ ayant des conséquences non-négligeables sur la communauté, celle-ci s’engage finalement en 1663 à lui verser 700 écus, précisant alors que ce versement est :

A condition et non autre[ment] que le[dit] Jesse d’Abrenique sera tenu co[mme] promet venir habiter dans ceste carriere comme promet avec sa fe[mme] et famille comme par le passé et ce entre huy & par tout le mois d’aoust que vient ou de sainct Michel arcange42 suivant43.

26Pour autant, malgré son retour à la faveur de cet avantage économique exceptionnel, le mouvement qu’opère Jessé Cohen vers Nice est poursuivi par son fils Abraham durant la suite du siècle, l’accord conclu avec la carrière n’ayant entrainé qu’une reconfiguration du projet migratoire familial. Nice, comme les États de Savoie qui l’entourent, constitue alors des refuges possibles pour les juifs comtadins de l’époque, présentant l’avantage de ne pas encore posséder de système de ghetto, mais ayant là encore un verrou financier lié à l’installation, le système de banco fondé sur des condotte à acheter et renouveler annuellement y étant alors en vigueur44. Les débouchés commerciaux qu’offre le port-franc de Nice contribuent toutefois à son attractivité pour des familles comme les Cohen de L’Isle de Venisse, dont l’aisance financière facilite l’insertion dans le système bancaire local.

27Le contrat social qui prévaut donc au sein des communautés juives de la Légation d’Avignon, qui s’exprime à travers les escamot des différentes Carrières, conditionne donc la mobilité à une préservation de la capacité du groupe à faire face aux dépenses. En conséquence, les migrations restent marginales au sein de ces communautés, et les différents groupes connaissent une remarquable stabilité durant les XVIe et XVIIe siècles, étant composés essentiellement des mêmes familles. Cette stabilité dans la composition des communautés est de surcroit renforcée par une forte endogamie qui est, dans une certaine mesure, le fruit de ce contrat social.

Mariage et mobilités

28En effet, le mariage n’étant pas seulement « l’union de deux époux mais aussi celle de deux familles et de deux patrimoines45 », celui-ci peut assurément constituer une porte d’entrée au sein de la communauté dans le cadre d’une stratégie d’intégration inscrivant le nouvel arrivant dans le réseau de solidarité de la famille de son conjoint.

29Le cas de la famille Ascoli est à cet égard probant, puisque cette stratégie, éprouvée dans le Piémont par le mariage entre Leon Ascoli et Bona Jena dans les années 1570, est de nouveau mise en pratique sur deux génération à L’Isle de Venisse (fig. 3). Par ce biais, Raphaël Ascoli comme ses enfants unissent leur destin à la famille Cohen, qui s’affirme durant la période comme la famille la plus puissante de la carrière de L’Isle de Venisse. Au premier mariage entre Raphaël Ascoli et Cipora Cohen s’ajoutent ainsi celui de sa fille Bellon avec Saul Cohen en 1665 et celui de son autre fille Bengude avec Abraham Cohen en 1669. Malgré la proximité des deux familles, le montant considérable des dots de Bellon et Bengude témoigne d’une nécessité d’attractivité accrue pour des jeunes femmes issues d’une famille bien accueillie dans la carrière, mais restant issues de familles d’origine étrangère. Ces deux mariages renforcent pourtant l’intégration de la famille au sein de la communauté de L’Isle de Venisse et permettent au frère de Bellon et Bengude, Gratiadieu Ascoli, de bénéficier du réseau économique de ses beaux-frères. Ainsi, en 1671, alors qu’Abraham Cohen étend son réseau économique à Nice, Gratiadieu Ascoli lui fait une procuration pour récupérer « chascunes les sommes et autres choses que lui sont ou seront deubes par contras ou autremant mesmes de la com[munauté] et particuliers du lieu de Preglio46 a la Comté du[dit] Nisse47 ».

Fig. 3. Membres de la famille Ascoli ayant contracté un mariage avec un membre de la famille Cohen de L’Isle de Venisse

Voir le graphique au format original

Graphique Rémy Charbonnier.

30À cette stratégie d’intégration exceptionnelle, parce que touchant une famille d’origine extra‑comtadine, s’ajoute un certain nombre de cas de mariages favorisant l’implantation dans une carrière de juifs originaires d’une autre communauté de la Légation d’Avignon. À titre d’exemple, c’est par son mariage avec Hester Astruc, fille de l’Islois Jacasse Astruc, en 166048, que le Carpentrassien Cresques Delpuget s’inscrit définitivement dans la communauté de L’Isle de Venisse, où il vit depuis près de quinze ans. Pour autant, dans l’écrasante majorité des unions entre juifs comtadins, le mariage entraine le départ de l’épouse vers le lieu de résidence de son nouveau conjoint, ce qui ne pose pas le problème qu’implique l’intégration d’un nouveau membre dans la Carrière, puisque le nombre de chefs de familles reste inchangé.

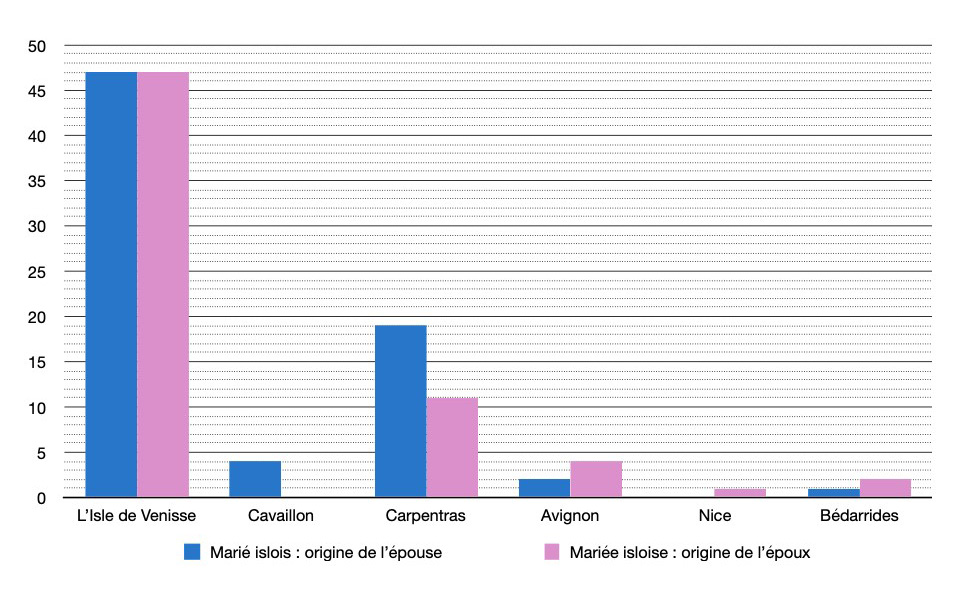

31Cette volonté de conserver l’intégrité du corps des chefs de famille des Carrières dicte ainsi le comportement matrimonial des juifs comtadins, qui ont une forte tendance à l’endogamie. Ainsi, sur 91 mariages identifiés au sein de la carrière de LʼIsle de Venisse entre 1646 et 1703 (fig. 4), 47 concernent deux époux islois, ce qui représente 64,4 % des hommes et 72,3 % des femmes se mariant durant la période.

32Les juifs islois ont donc tendance à constituer ou réitérer des alliances matrimoniales au sein de leur communauté d’origine. Cette tendance à l'endogamie se doit toutefois d’être relativisée au regard de celle observée en Italie centrale au XVIIIe siècle ; à Ancône, 78,6 % des femmes et 78,2 % des hommes contractent un mariage avec un conjoint de leur ghetto49, tandis que le pourcentage de mariages endogames est de 59,3 % à Urbino, 60,5 % à Pesaro, 69,2 % à Senigallia et 97,7 % à Rome50. En laissant le cas de Rome de côté, la propension à l’exogamie des juifs islois est donc légèrement supérieure à celle observée dans les ghettos d’Italie centrale.

Fig. 4. Origine géographique des conjoints des juifs islois (1646-1703)

Voir le graphique au format original

Graphique Rémy Charbonnier.

33Cette tendance semble exacerbée chez les hommes, auprès desquels se dessine une attractivité des femmes carpentrassiennes, impliquées dans 73 % des unions exogames conclues par un Islois. Cette attractivité du marché matrimonial carpentrassien s’explique par deux phénomènes. Un facteur démographique, tout d’abord ; Carpentras étant la carrière la plus peuplée du Comtat Venaissin, elle présente nécessairement un stock de femmes à épouser plus important que Cavaillon, ou même Avignon. À cela s’ajoute un facteur économique : la valeur moyenne des dots est bien plus élevée au sein de la carrière de Carpentras que dans le reste des communautés juives de la Légation d’Avignon51. La dynamique des mariages juifs islois est donc dictée partiellement par ce marché matrimonial comtadin dominé par Carpentras, tout en conservant une tendance majeure à l’endogamie stricte, imputable à une favorisation des alliances économiques au sein de la carrière.

Conclusion

34Ainsi, aux XVIe et XVIIe siècles, la stabilité apparaît comme un enjeu central dans les communautés juives de la Légation d’Avignon. Celles-ci sont en effet soumises à un système de ségrégation sociale et spatiale, ainsi qu’à une menace plus ou moins active d’expulsion qui les engage à s’organiser pour négocier et maintenir leurs droits et privilèges. La mise en place de structures communautaires codifiées est un facteur central dans le maintien de ces communautés sur un temps long dans une enclave pontificale qui fait, à bien des égards, figure d’anomalie au sein d’un royaume de France qui se ferme à l’altérité religieuse. L’endettement collectif, qui assure aux juifs comtadins de précieux soutiens via l’instauration d’un système d’interdépendance économique avec la notabilité avignonnaise et comtadine, est assurément l’un des facteurs de l’entérinement de leur présence, largement compromise à la fin du XVIe siècle. Cet endettement prévoit toutefois une capacité constante des communautés à rembourser leurs créanciers, qui implique la mise en place d’une stratégie migratoire visant l’accueil des juifs étrangers les plus riches, le reflux des plus pauvres et l’entravement de l’exil des chefs de famille les plus aisés des communautés. En découle une société juive comtadine relativement fermée et tournée économiquement comme culturellement vers la Légation, au sein de laquelle l’endogamie est massive, empêchant de fait toute fixation par ce biais.

35L’immobilité, comprise comme une stabilité physique du groupe, est donc le fruit d’un engagement constant des communautés pour assurer la pérennité de leur ancrage local, par la négociation et la mise en œuvre de stratégies collectives. En cela, l’immobilité est en soi le témoignage d’une stabilité politique et économique assez importante pour mener à bien un rapport de force avec les autorités locales et pontificales. C’est pourquoi la mobilité définitive des hommes est perçue comme un facteur d’instabilité pour le groupe ; celle-ci menace l’intégrité de ce rapport de force, à une période où la précarité du statut économique et politique des juifs comtadins ne leur permet pas d’y faire face. En revanche, si le XVIIIe siècle a été identifié par René Moulinas comme celui de l’ouverture des carrières, c’est en raison d’un enrichissement substantiel et d’un ancrage local permis par ces deux siècles de gestation d’une légitimité de la présence juive locale.

Bibliographie

Monographies

36Robert Bonfil, Les Juifs d’Italie à l’époque de la Renaissance, Paris, L’Harmattan, 1995.

37Fernand Braudel, La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1949.

38Marianne Calmann, The Carrière of Carpentras, New York, Oxford University Press, 1984.

39Jean-Claude Cohen, Les communautés juives d’Avignon et du Comtat Venaissin au XVIIIe siècle, Chateaurenard, autoédition, 2000.

40Anna Foa, Ebrei in Europa : dalla peste nera all’emancipazione, XIV-XVIII secolo, Rome, Laterza, 2004.

41Laurence Fontaine, Vivre Pauvre. Quelques enseignements tirés de l’Europe des Lumières, Paris, Gallimard, 2022.

42Carol Iancu, Danièle Iancu, Les Juifs du Midi, une histoire millénaire, Avignon, Alain Barthélémy, 1995.

43Danièle Iancu-Agou (dir.), L’expulsion des Juifs de Provence et de l’Europe méditerranéenne (XVe-XVIe siècles). Exils et conversions, Paris-Louvain, Peeters, 2005.

44Lucia Masotti, Stranieri nello spazio urbano. Studio comparativo sulle minoranze ebraiche in Italia e Francia. Percorsi relazionali, modalità insediative, evidenze nel paesaggio urbano, thèse de doctorat en géographie sous la direction de Bruno Menegatti et Olivier Favereau, Universités de Bologne et Paris X-Nanterre, 2004.

45Attilio Milano, Storia degli ebrei in Italia, Turin, Einaudi, 1992 [1963].

46René Moulinas, Les juifs du pape en France. Les communautés d’Avignon et du Comtat Venaissin aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Les Belles Lettres, 1981.

47Armand Mossé, Histoire des Juifs d’Avignon et du Comtat Venaissin, Paris, Librairie Lipschutz, 1934.

48Simone Mrejen-Ohana, La famille juive au XVIIIe siècle d'après les registres paroissiaux de Carpentras et du Comtat Venaissin : approches socio-démographiques, thèse de doctorat en histoire sous la direction de Gérard Nahon, EPHE, 1998.

49Renata Segre, The Jews in Piedmont, Jerusalem, Israel Academy of Sciences and Humanism, 1986.

50Kenneth Stow, Catholic Thought and Papal Jewry Policy, New York, The Jewish Theological Seminary of America, 1977.

51Kenneth Stow, Anna and Tranquillo. Catholic Anxiety and Jewish Protest in the Age of Revolutions, New Haven, Yale University Press, 2016.

Contributions à des ouvrages collectifs

52Luca Andreoni, « Doti e imprese ebraiche mercantili nel Medio Adriatico. Famiglie, capitali, litigi (XVII-XVIII secolo), dans Bice Migliau (dir.), I paradigmi della mobilità e delle relazioni: gli ebrei in Italia. In ricordo di Michele Luzzati, Florence-Ferrare, Giuntina-MEIS, 2017, p. 79-112.

53Claudia Colleta, « Demografia storica dei ghetti marchigiani in ancien régime : il metodo onomastico, fonti e studi », dans Luciano Allegra (dir.), Una lunga presenza, Turin, Zamorani, 2009.

54Michaël Gasperoni, « La misura della dote. Alcuni riflessioni sulla storia della famiglia ebraica nello Stato della Chiesa in età moderna », dans Laura Graziani Secchieri (dir.), Vicino al focolare e oltre. Spazi pubblici e privati, fisici e virtuali della donna ebrea in Italia (secc. XV-XX), Florence, La Giuntina, 2015, p. 175-216.

Articles

55Gérard Béaur, « Le contrat de mariage dans les sociétés européennes. Enjeux familiaux et pratiques des acteurs », Annales de démographie historique, vol. 121, n° 1, 2011, p. 5-21.

56Salvatore Foa, « Banchi e banchieri ebrei nel Piemonte dei secoli scorsi », La Rassegna Mensile di Israel, vol. 21, n° 8, 1955, p. 325-336.

57Salvatore Foa, « Banchi e banchieri ebrei nel Piemonte dei secoli scorsi », La Rassegna Mensile di Israel, vol. 21, n° 12, 1955, p. 520-535.

58Michaël Gasperoni, « Les ghettos juifs d’Italie à travers le jus chazakah : un espace contraint mais négocié », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 73, n° 3, 2018, p. 559-590.

59Michaël Gasperoni, « L’Italie des ghettos : normes, résistances et négociations », Dix‑septième siècle, vol. 282, n° 1, 2019.

60Michaël Gasperoni, Giacomo Todeschini, « Le ghetto : « une technique de gouvernement », Dix‑septième siècle, vol. 282, n° 1, 2019, p. 21-34.

61Laura Graziani Secchieri, « La naissance des ghettos dans la Légation de Ferrare. Modalités pratiques et institutionnelles », Dix-septième siècle, n° 282, 2018, p. 59-77.

62Angela Groppi, « Les deux corps des juifs : droits et pratiques de citoyenneté des habitants du ghetto de Rome, XVIe-XVIIIe siècle », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 73, n° 3, 2018, p. 591-625.

63Isabelle Poutrin, « Du ghetto comme instrument de conversion », Conversion/Pouvoir et religion, hypotheses.org, 2015.

Documents annexes

- Généalogie et lieux d’ancrage successifs de la famille Ascoli (1569-1766)

- Communautés juives d’Avignon et du Comtat Venaissin au XVIIe siècle

- Membres de la famille Ascoli ayant contracté un mariage avec un membre de la famille Cohen de L’Isle de Venisse

- Origine géographique des conjoints des juifs islois (1646-1703)

Notes

1 Renata Segre, The Jews in Piedmont, t. 1, Jerusalem, Israel Academy of Sciences and Humanism, 1986, p. 609.

2 Claudia Colleta, « Demografia storica dei ghetti marchigiani in ancien régime : il metodo onomastico, fonti e studi », dans Luciano Allegra (dir.), Una lunga presenza, Turin, Zamorani, 2009, p. 13-62, p. 16-17.

3 Renata Segre, The Jews in Piedmont, t. 2, op. cit., p. 646.

4 Salvatore Foa, « Banchi e banchieri ebrei nel Piemonte dei secoli scorsi », La Rassegna Mensile di Israel, vol. 21, n° 8, 1955, p. 325-336, p. 334.

5 Salvatore Foa, « Banchi e banchieri ebrei nel Piemonte dei secoli scorsi », La Rassegna Mensile di Israel, vol. 21, n° 12, 1955, p. 520-535, p. 527.

6 Renata Segre, The Jews in Piedmont, t. 1, op. cit., p. LII-LIII.

7 Anna Foa, Ebrei in Europa : dalla peste nera all’emancipazione, XIV-XVIII secolo, Rome, Laterza, 2004, p. 157 ; Danièle Iancu-Agou (dir.), L’expulsion des Juifs de Provence et de l’Europe méditerranéenne (XVe-XVIe siècles). Exils et conversions, Paris-Louvain, Peeters, 2005.

8 Giacomo Todeschini, Michaël Gasperoni, « Le ghetto : « une technique de gouvernement », Dix‑septième siècle, vol. 282, n° 1, 2019, p. 21-34.

9 « Solution de compromis entre la tendance à accueillir les Juifs partout et presque sans conditions, qui fut normale pendant la période précédant la deuxième moitié du XVIe siècle et la tendance à les expulser, qui fut la règle au XVIe siècle, surtout à la suite du Concile de Trente, le ghetto représenta la nouvelle expression de la tradition millénaire de l'ambivalence à l'égard du Juif : l'écarter sans le rejeter ; l'accueillir, quitte à pratiquer contre lui la ségrégation. » Robert Bonfil, Les Juifs d’Italie à l’époque de la Renaissance, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 60.

10 Kenneth Stow, Catholic Thought and Papal Jewry Policy, New York, The Jewish Theological Seminary of America, 1977, p. 7-8.

11 Isabelle Poutrin, « Du ghetto comme instrument de conversion », Conversion/Pouvoir et religion, hypotheses.org, 2015.

12 Kenneth Stow, Catholic Thought…, op. cit., p. 3.

13 Kenneth Stow, Anna and Tranquillo. Catholic Anxiety and Jewish Protest in the Age of Revolutions, New Haven, Yale University Press, 2016, p. 72.

14 Michaël Gasperoni, « Les ghettos juifs d’Italie à travers le jus chazakah : un espace contraint mais négocié », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 73, n° 3, 2018, p. 559-590, p. 560-561.

15 Laura Graziani Secchieri, « La naissance des ghettos dans la Légation de Ferrare. Modalités pratiques et institutionnelles », Dix-septième siècle, n° 282, 2018, p. 59-77, p. 59.

16 La reconnaissance des quatre carrières par les autorités pontificales en 1624 est considérée comme un aboutissement par certains historiens, comme René Moulinas ou Lucia Masotti. Toutefois, le processus de ségrégation sociale et spatiale n’est pas terminé à cette date et se poursuit jusqu’en 1646, voire 1694 pour la micro-communauté de Bédarrides.

17 Fernand Braudel, La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1949, p. 72.

18 Ibid., p. 6.

19 À ce sujet, voir notamment René Moulinas, Les juifs du pape en France. Les communautés d’Avignon et du Comtat Venaissin aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Les Belles Lettres, 1981.

20 Michael Gasperoni. « L’Italie des ghettos : normes, résistances et négociations », Dix-septième siècle, vol. 282, n° 1, 2019, p. 3-20.

21 Attilio Milano, Storia degli ebrei in Italia, Turin, Einaudi, 1992 [1963], p. 459-460 ; Carol Iancu, Danièle Iancu, Les Juifs du Midi, une histoire millénaire, Avignon, A. Barthélémy, 1995, p. 153.

22 Ce terme est forgé à partir de l’hébreu הסכמות (hascamot) signifiant « accords ». René Moulinas, Les Juifs du Pape…, op. cit., p. 509.

23 Marianne Calmann, The Carrière of Carpentras, New York, Oxford University Press, 1984, p. 74.

24 Carol Iancu, Danièle Iancu, Les Juifs du Midi…, op. cit., p. 153.

25 Recueil des principaux règlemens faits par les éminentissimes cardinaux légats ou illustrissimes et excellentissimes vice-légats, concernant la cité d’Avignon, et le païs du Comté Venaissin, ensemble la bulle Super Bono Regimine, traduite en françois, Avignon, 1670, p. 163.

26 Angela Groppi, « Les deux corps des juifs : droits et pratiques de citoyenneté des habitants du ghetto de Rome, XVIe-XVIIIe siècle », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 73, n° 3, 2018, p. 591-625, p. 603.

27 Recensement des chefs de famille réalisé dans l’optique de prélever la taille.

28 Jean-Claude Cohen, Les communautés juives d’Avignon et du Comtat Venaissin au XVIIIe siècle, Chateaurenard, autoédition, 2000, p. 16.

29 Joseph HaCohen, Julien Sée (trans.), La vallée des pleurs. Chronique des souffrances d’Israël depuis sa dispersion jusqu’à nos jours par Maître Joseph Ha-Cohen, médecin d’Avignon, Paris, 1881, p. 160.

30 Durant la légation de Charles de Bourbon (1565-1590), Georges d’Armagnac est nommé co-légat (1565-1585) et agit en tant que principal représentant de l’autorité pontificale dans la Légation d’Avignon.

31 René Moulinas, Les juifs du pape…, op. cit., p. 157.

32 Archives Départementales de Vaucluse (AD84), 3 E 37 243, f° 63.

33 AD84, 3 E 37 170, f° 146.

34 AD84, 3 E 37 228, f° 149.

35 AD84, 3 E 37 247, f° 183.

36 AD84, 3 E 37 228, f° 9.

37 Celle-ci n’a rien d’exceptionnel, comme en témoigne la récente étude de Laurence Fontaine, Vivre pauvre. Quelques enseignements tirés de l’Europe des Lumières, Paris, Gallimard, 2022.

38 AD84, 3 E 37 238, f° 148.

39 AD84, 3 E 37 176, f° 598 et f° 1013.

40 Armand Mossé, Histoire des Juifs d’Avignon et du Comtat Venaissin, Paris, Librairie Lipschutz, 1934, p. 132.

41 AD84, 3 E 37 236, f° 164.

42 La fête de saint Michel est le 29 septembre. Dans le cadre des contrats notariés juifs, cette date fait en réalité référence à souccot, assimilée par les chrétiens à une « saint Michel des juifs ».

43 AD84, 3 E 37 236, f° 164.

44 Françoise Hildesheimer, « Les Juifs à Nice au XVIIe siècle », Archives juives, vol. 12, n° 1, 1976.

45 Gérard Béaur, « Le contrat de mariage dans les sociétés européennes. Enjeux familiaux et pratiques des acteurs », Annales de démographie historique, vol. 121, n° 1, 2011, p. 5-21, p. 11.

46 Actuellement Breil-sur-Roya.

47 AD84, 3 E 37 238, f° 697.

48 AD84, 3 E 37 228, f° 149.

49 Luca Andreoni, « Doti e imprese ebraiche mercantili nel Medio Adriatico. Famiglie, capitali, litigi (XVII-XVIII secolo), dans Bice Migliau (dir.), I paradigmi della mobilità e delle relazioni: gli ebrei in Italia. In ricordo di Michele Luzzati, Florence-Ferrare, Giuntina-MEIS, 2017, p. 79-112, p. 98-99.

50 Michaël Gasperoni, « La misura della dote. Alcuni riflessioni sulla storia della famiglia ebraica nello Stato della Chiesa in età moderna », dans Laura Graziani Secchieri (dir.), Vicino al focolare e oltre. Spazi pubblici e privati, fisici e virtuali della donna ebrea in Italia (secc. XV-XX), Florence, La Giuntina, 2015, p. 175-216.

51 René Moulinas, Les Juifs du Pape…, op. cit., p. 279.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Rémy Charbonnier

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)