- Accueil

- > Numéros parus

- > 2023-7

- > Dossier

- > Étudier un corpus de dessins d’architecture au prisme des humanités numériques

Étudier un corpus de dessins d’architecture au prisme des humanités numériques

L’exemple du projet VERSPERA, numérisation et modélisation des plans de Versailles sous l’Ancien Régime

Par Delphine Desbourdes

Publication en ligne le 18 mars 2024

Résumé

Via un retour d’expérience sur le projet de recherche multi-institutionnel VERSPERA, cet article propose de questionner l’intérêt de la numérisation des dessins d’architecture et de leur modélisation pour les chercheurs en histoire et en histoire de l’art. Si le passage au numérique peut rebuter par la distance forcée prise avec l’archive ou l’œuvre, il se révèle aussi avantageux dans l’optique de l’étude d’un corpus vaste et difficilement accessible par sa fragilité. La modélisation 3D est, quant à elle, souvent perçue comme un outil de vulgarisation destiné au grand public. Or, c’est mettre de côté que sa conception constitue un exercice délicat mais souvent fructueux pour les chercheurs qui doivent jongler entre l’analyse des sources et leurs lacunes, les limitations technologiques et le dialogue avec ceux produisant la nouvelle image, les infographistes 3D.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Étudier un corpus de dessins d’architecture au prisme des humanités numériques (version PDF) (application/pdf – 4,9M)

Texte intégral

Introduction

1Parmi les sources les plus consultées par les chercheurs en histoire de l’art ou en histoire, les dessins d’architecture jouissent d’un statut particulier : à mi-chemin entre l’archive et l’œuvre, ils sont reconnus tant pour leurs qualités documentaires qu’artistiques. Il s’agit d’une des sources privilégiées de l’historien de l’architecture, qui se désespère lorsqu’un édifice n’est documenté par aucun plan, aucune élévation ou coupe. Reconstituer ou étudier précisément des monuments ou des espaces disparus sans ces précieux témoignages de leur construction, de leurs modifications ou de leurs destructions devient alors ardu, même avec l’apport d’autres sources écrites (tels que des livres de compte, des devis, des descriptions…).

2Faire appel aux techniques déployées pour les humanités numériques semble être une opportunité pour faciliter l’étude et la valorisation auprès des chercheurs et du grand public de ces fonds précieux et pourtant fragiles. Véritable « révolution », le numérique bouleverse les habitudes de consultation, d’analyse et de diffusion des connaissances, avec ses avantages et ses limites. L’exemple du projet de recherche VERSPERA, numérisation et modélisation des plans de Versailles sous l’Ancien Régime1 servira ici de toile de fond afin d’explorer certaines des problématiques posées par l’usage des humanités numériques dans l’étude de dessins d’architecture, avec un focus sur l’emploi de deux technologies-phares : la numérisation et la modélisation 3D.

Le dessin d’architecture, objet d’étude à part entière, et le cas versaillais

3Parmi l’ensemble des arts, le dessin d’architecture a tardé à devenir une étape obligée de l’art de bâtir : rare pendant l’Antiquité, il ne semble se développer véritablement qu’avec la naissance de l’art gothique. Néanmoins, l’idée d’exactitude dans le dessin d’architecture naît au XVe siècle avec le traité de Léon Battista Alberti, De re-ædificatoria : en théorisant la séparation des tâches entre l’architecte-concepteur et l’ouvrier-constructeur2, il rend nécessaire la réalisation de documents précis et aux dimensions exactes qui pourront servir de guides au bâtisseur afin que celui-ci puisse respecter parfaitement la pensée de l’architecte. En cela, Alberti s’oppose, dans le cas d’un dessin d’architecture, à l’utilisation de la perspective qui déforme la réalité et altère ainsi la fonctionnalité première du dessin, servir à la construction. Issue de l’art des peintres et pourtant en plein développement à la même période, la technique de la perspective est néanmoins largement utilisée par ses contemporains – Brunelleschi en tête – pour des vues d’architecture.

4On distingue là une opposition, entre le dessin lié à la construction de l’édifice et la représentation d’une architecture réelle ou imaginaire, qui s’affirmera progressivement tout au long de l’histoire de l’architecture, depuis le XVIe siècle jusqu’aux agences d’architecture contemporaines. Daniel Rabreau différencie ainsi deux types de dessins qui correspondent à une dualité dans la définition de l’art de l’architecture au XVIIIe siècle3. Il existe tout d’abord les dessins liés à « l’art de bâtir, [qui est] au service des besoins physiques et sociaux de l’homme4 » : ce seront les dessins fonctionnels qui servent à l’édification de monuments. Ensuite, viennent les dessins rattachés à « l’art architectural », ceux qui sont perçus comme un genre à part entière de l’art pictural – et qui en empruntent les codes – tels les caprices d’architecture, les vedute et autres particulièrement en vogue à partir du milieu du XVIIIe siècle5. Ces deux perceptions théoriques de l’architecture et des dessins qui y sont associés peuvent cependant autant s’opposer que se compléter : la vocation utilitaire de certains dessins d’architecture ne les prive pas forcément de qualités esthétiques dans la représentation du bâtiment. De la même façon les modes de représentation, à l’exception de la vue perspective réservée aux tableaux d’architecture, peuvent se rejoindre : l’art de bâtir comme l’art architectural exploitent les formes traditionnelles du dessin d’architecture, c’est-à-dire le plan, l’élévation et la coupe.

5La perception et les usages liés au dessin d’architecture, sous l’impulsion de la remise en question de la théorie de l’architecture, évoluent donc fortement entre le début du règne de Louis XIV et la fin de l’Ancien Régime. Au XVIIIe siècle, le dessin d’architecture n’est définitivement plus seulement un document technique, il acquiert en outre une valeur marchande ; les recueils gravés de dessins d’architecture, depuis Jean Marot dans la seconde moitié du XVIIe siècle, se multiplient et les dessins d’architectes reconnus sont recherchés par des collectionneurs spécifiques6.

6On évoque cependant ici les dessins relevant essentiellement de l’art architectural. Les dessins de l’art de bâtir, eux, sont généralement conservés et considérés comme des archives, qu’ils soient produits par des agences royales ou des architectes particuliers, dès le XVIIIe siècle. La Révolution et la métamorphose profonde des institutions ont souvent entraîné la dispersion – voire la destruction – de ces documents graphiques éparpillés au cœur de fonds souvent avant tout administratifs. Cette histoire fut celle, par exemple, des dessins d’architecture concernant le domaine royal de Versailles, conservés aux Archives nationales. Ces dessins, exécutés pour la plupart pendant l’Ancien Régime, sont issus essentiellement de la sous-série O1 dite du secrétariat de la Maison du roi, mais quelques pièces sont également extraites de la série factice des cartes et plans N ou de séries émanant d’institutions du XIXe siècle, tels les Beaux-arts (sous-série F21), le Bureau des Bâtiments civils (sous-série F13) ou la Direction de l’Architecture (Versement de l’Architecture : V.A.). L’inventaire publié en 1983 par Danielle Gallet-Guerne, avec la collaboration de Christian Baulez7, reste encore la référence aujourd’hui concernant ce que l’on ne peut pas tout à fait nommer une « collection » à cause de l’éparpillement des pièces qui la composerait dans diverses cotes et séries mais qui, par sa masse, son homogénéité et sa richesse, peut rivaliser avec les collections de dessins d’architecture de nombreuses autres institutions. Publié dans les années 1980, cet inventaire des dessins du domaine royal de Versailles, sous la forme de deux catalogues, s’est inscrit dans un mouvement international de reconnaissance des archives d’architecture dont l’un des lanceurs d’alerte fut André Chastel avec son éditorial de la Revue de l’art de 1975 au titre évocateur8.

7L’inventaire de Danielle Gallet-Guerne et l’exposition aux Archives nationales qui a suivi son achèvement9 ont renouvelé l’intérêt des historiens, historiens de l’art et de l’architecture pour ces dessins et leur ont offert un outil de connaissance approfondi de ces archives denses, dont le dépouillement peut s’avérer particulièrement fastidieux, du fait d’un classement complexe hérité des mouvements du fonds au XIXe siècle. Déjà utilisé par ceux qui ont écrit l’histoire de Versailles dans la première moitié du XXe siècle (Pierre de Nolhac, Alfred Marie entre autres), ces dessins d’architecture forment encore aujourd’hui une source primordiale dans la connaissance de l’évolution architecturale du petit château de Louis XIII, devenu une des résidences royales les plus fastueuses de l’époque moderne.

8Toutefois, plus de trois décennies après sa publication, cet inventaire atteint ses limites : les études qui ont été facilitées par le dépouillement de ce fonds ont remis en cause certaines datations, certaines attributions. En outre, la perception de l’histoire de l’architecture a évolué en même temps que celle de ses sources : on s’intéresse autant à l’édifice qu’aux archives produites par tous ceux qui ont participé à sa construction et plus seulement les architectes vedettes. La transdisciplinarité s’imposant entre des domaines originellement éloignés (histoire de l’architecture, histoire des techniques, économie, droit…) et l’intérêt pour les questions d’ateliers, de gestion des chantiers, du métier d’architecte poussent à réexaminer avec un regard nouveau les archives d’architecture, parmi lesquelles se trouve le dessin sous toutes ses formes.

9Ainsi, le corpus versaillais, l’un des plus complets conservé sur un édifice français de l’Ancien Régime, est une chance précieuse pour mieux appréhender l’histoire de sa construction et de ses aménagements successifs tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Sa qualité graphique n’est plus à démontrer : la majorité des plans, coupes ou élévations du corpus a été produite soit par l’agence des Bâtiments du roi, l’administration en charge des résidences royales, soit par les agences des premiers architectes du roi. Ces ensembles constituent un corpus de plus de 9 000 documents relatifs à Versailles sous tous ses aspects, du Grand Appartement du roi aux canalisations du parc, en passant par les boutiques de la ville, le tout conservé aux Archives nationales (7 500 dessins) et à la Bibliothèque nationale de France (1 000 dessins de la collection Robert de Cotte et de la section Topographie du département des estampes et photographies).

10Aux nouvelles problématiques répondent de nouvelles technologies : la richesse de ces corpus a ainsi amené au lancement en 2013 d’un projet pour leur numérisation, mise en ligne et modélisation 3D, nommé VERSPERA et piloté par le Centre de recherche du château de Versailles10, en partenariat avec les Archives nationales11, la Bibliothèque nationale de France12 et le laboratoire ETIS13 (CY Cergy Paris Université / ENSEA de Cergy / CNRS), avec le soutien financier de la Fondation des Sciences du Patrimoine et du Ministère de la Culture. L’ambition du projet est de valoriser ces fonds uniques pour leur préciosité, leur richesse artistique et documentaire, et de les rendre accessibles pour l’ensemble de la communauté scientifique.

L’étude de dessins d’architecture numérisés et mis en ligne

11La numérisation fait partie des techniques les plus prisées dans le domaine des humanités numériques. Elle s’applique d’autant plus comme recours pour présenter sans restriction des documents particulièrement fragiles, tels les dessins d’architecture. Chaque manipulation de ces œuvres de papier représente en effet un risque potentiel de dégradation, notamment pour les couleurs des lavis sensibles à la lumière. Limiter la consultation in situ des dessins est souvent la solution privilégiée par les conservateurs en charge de ces fonds afin de ralentir leur détérioration : la numérisation s’impose alors comme un relai efficace pour permettre aux chercheurs d’accéder à ces documents essentiels. La numérisation ne prend cependant pas le pas sur l'attention portée à l’œuvre ou l’archive originelle, bien au contraire. Dans le cadre du projet VERSPERA, 750 dessins des Archives nationales en état critique ont ainsi été repérés lors du récolement précédant les opérations de prises de vue et ainsi sauvés grâce à une campagne de restauration. Des rouleaux sur-mesure ont également été créés afin d’améliorer les conditions de préservation de formats hors-normes, jusqu’alors conservés pliés dans des boîtes d’archives.

12Popularisée par les services Gallica, piloté par la Bibliothèque nationale de France, et Google Books, la consultation de sources numérisées est presque devenue un réflexe pour le chercheur du XXIe siècle : elle lui offre, sous réserve d’une connexion Internet, la flexibilité d’une disponibilité à toute heure du jour et de la nuit. Les contraintes horaires et géographiques d’une salle de lecture ou la limite du nombre de cotes communicables par session ne s’appliquent plus à la consultation en ligne. La bonne ergonomie de ces plateformes, gratuites ou non, qui induira de bonnes conditions d’utilisation par les chercheurs est néanmoins soumise à certains impératifs. Ainsi, tout projet de numérisation requiert de prendre en compte les caractéristiques propres à chaque document, et de préparer soigneusement le processus de photographie en amont, comme ce fut le cas lors de l’opération de récolement des plans des Archives nationales pour VERSPERA. Le corpus de dessins d’architecture, malgré une certaine uniformité graphique, présente une grande variété notamment dans les formats allant de quelques dizaines de centimètres (pour une retombe orpheline ou un fragment de plan14) à plusieurs mètres, jusqu’à trois mètres de largeur pour un plan de 1738 sur lequel un architecte a esquissé en surcharge le Grand Projet de Gabriel de 174315. Le photographe doit alors adapter sa technique de prise de vue en fonction de la taille du document : numériseur à plats pour les moyens formats, plateau à aspiration et aimantation, dos numérique matriciel relié à un ordinateur pour les plus grands documents (jusqu’à 5 mètres). Autre spécificité du dessin d’architecture, le système des retombes, petite feuille collée par une patte sur une partie du document, est particulièrement utilisée par les dessinateurs des Bâtiments du roi pour représenter plusieurs variantes d’un projet ou différents niveaux sur un seul dessin. Ces retombes, allant parfois jusqu’à une quarantaine sur un unique document, ont demandé une attention particulière lors de la prise de vue : l’opérateur de la numérisation doit jongler entre celles relevées, celles rabattues, et démultiplier les clichés jusqu’à ce qu’aucune partie du dessin n’ait été oubliée.

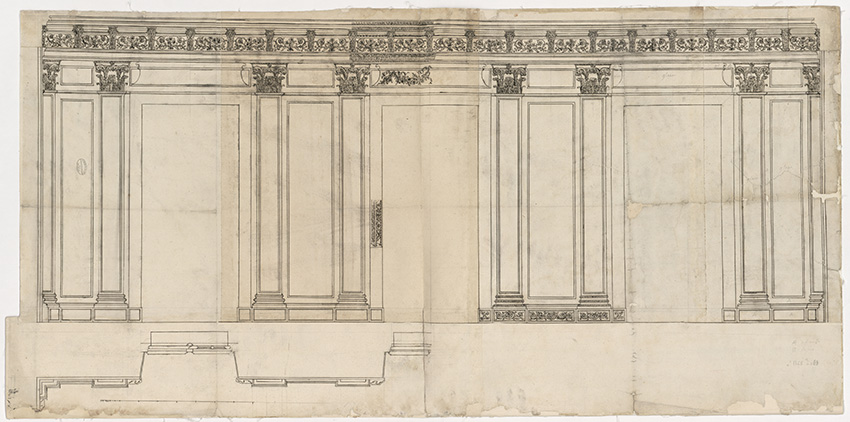

13Rien ne remplacera le contact direct avec une œuvre mais une qualité graphique optimale de numérisation peut s’en rapprocher pour assurer une analyse fiable du dessin. Sans haute définition, le chercheur est souvent contraint de retourner à la consultation in situ pour percevoir toute la finesse du dessin. Ainsi, pour VERSPERA, les clichés fournis sont des fichiers au format .TIFF, en très haute définition mais aussi très volumineux ; la contrepartie est donc de prévoir des serveurs suffisamment puissants pour le stockage de toutes les images. La résolution des photographies facilite alors à la fois l’étude généralisée du corpus et le repérage d’originalités dans l’usage du dessin d’architecture sous l’Ancien Régime. L’une des principales problématiques des dessinateurs des Bâtiments du roi étant le gain de temps et l’économie de papier, différentes techniques sont mises en œuvre afin de remployer ou de copier plus rapidement des plans, coupes ou élévations. Les versos des dessins, même quand ils semblent nus, sont souvent porteurs d’informations précieuses : sont ainsi facilement repérables sur les versos numérisés du corpus de VERSPERA les traces de trous d’aiguilles. La récurrence de ces traces laisse supposer une intense activité de copie de dessins issus du bureau des Bâtiments du roi grâce à la technique du poncif16. Au recto, un zoom puissant permet de détecter ici un papier collé pour indiquer la mise à jour d’un plan, dissimulant un projet d’escalier finalement abandonné17 ; la qualité de la photographie offre là le spectacle d’un jeu de transparence mis en œuvre par le dessinateur pour donner une sensation de tridimensionnalité entre une élévation au recto et une coupe au verso pour des étagères de la galerie de géographie du roi (fig. 1). Attention et adaptation au type de document sont les principales assurances d’obtenir des clichés exploitables, sans lacunes, qui laisseront transparaître toutes les subtilités essentielles pour l’étude et l’analyse des dessins d’architecture.

Fig. 1. Élévations d’un panneau portant une carte chronologique dans la galerie de géographie de 1728

Paris, Archives nationales, O/1/1772, dossier 5, n° 5, [1764].

À gauche : recto. Voir l'image au format original

À droite : verso. Voir l'image au format original

© Archives nationales (France) – Avec le soutien de la Fondation des sciences du patrimoine / LabEx Patrima.

14Après le temps de la numérisation vient celui de la mise en ligne. La conception d’une plateforme de visualisation des images doit prévoir un moteur de recherche performant et une liste de résultats aisément consultable. C’est l’une des forces du projet VERSPERA : la mise en ligne de fonds provenant de différentes institutions18 dans une seule banque d’images, celle du Centre de recherche du château de Versailles19. Le travail du Centre se focalise sur la reprise, la mise à jour et l’augmentation des informations fournies par les Archives nationales et la Bibliothèque nationale de France à la suite de leurs récolements respectifs : ajout des transcriptions de chaque annotation, descriptions complètes des dessins (recto et verso), actualisation des localisations, des datations et des identifications grâce à l’historiographie récente. Enfin, grâce un travail d’indexation harmonisée, il est possible de formuler des requêtes croisées pertinentes et simplifiées entre les différents fonds des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale de France. Accessibles par tous, chercheurs comme grand public, les données présentées dans la banque d’images du Centre sont régulièrement mises à jour au gré des nouvelles études publiées sur le château de Versailles. L’inventaire papier est ainsi dépassé par l’outil numérique, multi-institutionnel et plus flexible quant à l’évolution des connaissances.

15Toutefois, si les banques d’images sont à l’origine du développement de nouvelles pratiques de consultations des archives et des œuvres, ces dernières y sont complètement extraites de leur contexte archivistique. La consultation d’une image unique induit une rupture avec un balayage général d’une cote d’archives, où se trouvent pourtant souvent des documents liés au dessin. La décontextualisation d’une source peut alors conduire le chercheur à une incompréhension, voire un contresens. Si la majorité des plans ont déjà été séparés des archives qui les accompagnaient (on pense notamment à ceux de la sous-série O1, isolés géographiquement au département des Cartes et Plans des Archives nationales pour des questions de conservation), la numérisation renforce ce phénomène. Elle demande alors au chercheur de la rigueur et un effort supplémentaire pour ne pas oublier que le dessin d’architecture, dans ce cas précis, n’est pas une œuvre hors sol. Un problème similaire, bien connu des historiens de l’art, se pose quant à la perception des dimensions des dessins : à travers le graphisme des banques d’images, la perception d’une variation de format disparaît au profit de vignettes, qui laissent l’impression d’une taille uniformisée de tous les documents. Or, c’est parfois la taille du dessin qui indique sa destination première : on comprendra plus aisément un dessin destiné à un sculpteur en percevant qu’il est à grandeur d’exécution d’un chapiteau20. La révolution et l’usage de la numérisation dans le cadre des humanités numériques, s’ils offrent de nouvelles possibilités pour l’accès aux sources, leur étude et la diffusion des connaissances, ne doit pas faire perdre de vue au chercheur qu’il reste face à une image fabriquée de toute pièce, déconnectée partiellement du contexte et de la matérialité du document qu’il analyse.

De l’élévation à la modélisation 3D, bien au-delà d’un gadget numérique pour le chercheur

16La modélisation 3D s’impose aujourd’hui de plus en plus comme un outil qui permet de questionner de manière interactive les problématiques de distribution dans un édifice. Dépassant le stade de l’imaginaire, l’on peut – presque en quelques clics – extraire d’un plan un modèle 3D qui prend en compte le volume, les ouvertures, les escaliers. C’est ce qu’a proposé le laboratoire ETIS de CY Cergy Paris Université en créant une application de traitement des plans et élévations d’Ancien Régime : grâce à un système de détection semi-automatique des principaux murs et escaliers21, l’utilisateur peut obtenir un modèle tridimensionnel d’un espace défini préalablement et y plaquer, si besoin, des élévations dessinées. L’application prend en compte les codifications graphiques du dessin d’architecture d’Ancien Régime et pourrait donc être employée pour modéliser des intérieurs issus d’autres monuments, à condition que les plans soient de la même époque et possèdent de fortes similarités dans les modes de représentation. Le chercheur obtient alors un modèle brut, utilisable dans le cadre de ses recherches, dans lequel il peut promener une caméra virtuelle et ainsi percevoir les circulations ou au contraire questionner la cohérence des plans avec le réel. Les résultats ne sont toutefois pas destinés à une diffusion auprès du grand public.

17Pour une valorisation plus large, dans le cadre de médiation ou d’illustrations, la modélisation 3D d’un espace patrimonial requiert un habillage visuel plus abouti et surtout réaliste. Le recours à des infographistes spécialisés devient alors impératif : ces derniers mettent au service de la reconstitution leurs compétences en sculpture 3D, textures, éclairages et mises en scène pour plonger le spectateur dans une expérience immersive, souvent dans un but de médiation d’un lieu disparu ou profondément transformé. La majorité des commandes de productions 3D passées par des institutions patrimoniales sont réalisées par des sociétés privées : il s’agit alors d’un véritable investissement, non négligeable pour certains musées ou monuments. Dans le cadre de VERSPERA, un partenariat original a été mis en place depuis 2017 entre les institutions partenaires et la licence professionnelle « Métiers du numérique – patrimoine, visualisation et modélisation 3D » (LPMN) de CY Cergy Paris Université22. Chaque année, un groupe d’étudiants formés à l’infographie patrimoniale est chargé, dans le cadre de l’un de leurs projets tutorés, de modéliser entièrement un espace disparu du château de Versailles. La relation entre les élèves, en cours de professionnalisation, et les tuteurs-chercheurs et archivistes est donc considérablement différente de celle induite par le cadre d’une prestation rémunérée. Les exemples et réflexions qui suivent sur les problématiques des modélisations 3D réalistes sont nés de cette collaboration fructueuse qui a ainsi aboutie à sept réalisations : l’appartement de collectionneur de Louis XIV et la Petite Galerie dite de Mignard (2017), un projet de théâtre jamais réalisé pour Louis XV (2019), le salon des Nobles (2020), la quatrième chapelle provisoire du château de Versailles et le grand cabinet intérieur de la reine Marie Leszczynska (2021), l’appartement d’hiver de la duchesse de Bourgogne à la Ménagerie (2022) et la bibliothèque de Madame Sophie (2023).

18L’un des principaux impératifs, outre les aspects scientifiques, d’une reconstitution virtuelle destinée au grand public est de produire un sentiment de réalisme, de vraisemblance. L’enjeu principal est de reconstituer un décor ou du mobilier virtuellement, sans que l’œil du spectateur ne soit perturbé par un élément discordant. Cette quête de réalisme exige une grande technicité de la part des infographistes spécialisés, notamment dans le rendu des textures. Du marbre, des parquets et surtout des ors satisfaisants visuellement sont souvent le résultat de nombreux tests, d’ajustements et de comparaisons avec l’existant. Mais jamais au détriment de la véracité scientifique : si la modélisation d’un projet pour la Petite Galerie dite de Mignard, véritable écrin pour les collections de Louis XIV, a pu étonner par son décor bigarré, en lapis-lazuli et écaille de tortue (fig. 2), elle s’appuie néanmoins sur les indications manuscrites notées dans les élévations (fig. 3), bien loin de l’imaginaire classique de Versailles avec ses lambris rechampis et dorés. La découverte de ces annotations a renouvelé les connaissances sur ce projet de galerie, le tout donc matérialisé et valorisé grâce au court film produit à partir de la reconstitution virtuelle23.

Fig. 2. Modélisation 3D d’un projet pour la Petite Galerie de Mignard

Voir l'image au format original

© LPMN, 2017.

Fig. 3. Élévation de la Petite Galerie de Mignard

Paris, Archives nationales, O/1/1768/A, dossier 2, n° 23. Voir l'image au format original

© Archives nationales (France) – Avec le soutien de la Fondation des sciences du patrimoine / LabEx Patrima.

19Ainsi, le rôle du chercheur dans ce type de projets va bien au-delà de celui d’un simple conseiller scientifique pour les infographistes car les demandes de ses derniers constituent souvent de nouvelles pistes de recherches. L’un des positionnements des modélisations réalisées dans le cadre du partenariat de VERSPERA est de rester attaché en priorité aux dessins d’architecture : le plan, l’élévation ou la coupe sont le point d’ancrage de toutes les réflexions liées aux reconstitutions. Mais lors de la mise en œuvre technique de la modélisation, des contradictions ou des incohérences peuvent ressortir. C’est le cas pour le projet de bibliothèque de stuc de Madame Sophie, construite en 1769 au rez-de-chaussée du corps central du château de Versailles, donnant sur la cour de Marbre. Ainsi aucune porte n’est dessinée sur les élévations24 projetées, tandis que le projet du dallage en montre deux dans la partie occidentale de la pièce, laissant supposer une circulation en enfilade. Toutefois les plans de distribution générale, dessinés au moment ou après la réalisation de la bibliothèque, ne présentent, eux, plus qu’une seule entrée, au nord-ouest. L’étude préalable à la modélisation 3D a ainsi mis en lumière une évolution probable du projet et de l’usage de cette pièce.

20Ainsi, ce qui semble évident lorsque l’on regarde une élévation ou un plan se révèle bien souvent complexe à transcrire dans une reconstitution, tant tous les détails comptent. Tout se joue donc dans le dialogue instauré entre les différents professionnels : chaque point sera discuté, du sens d’ouverture des portes à la sculpture du moindre élément de décor, en passant par l’épaisseur des cadres. Le travail à partir de dessins d’architecture est particulièrement ardu : il s’agit de comprendre et d’interpréter des décors crayonnés pour recréer par exemple le style d’un ornemaniste de renom du XVIIIe siècle, telles les boiseries conçues par Jacques Verberckt pour la modernisation du grand cabinet intérieur de Marie Leszczynska en 1738 (fig. 4). Pour s’approcher au plus près de l’esprit des œuvres du sculpteur, le recours aux équivalences est primordial : en s’appuyant sur des exemples de boiseries réalisées à des dates proches, ici celles du cabinet de la Pendule à Versailles, exécutées pour le roi entre 1738 et 1739, les infographistes apprivoisent le style de l’ornemaniste et remploient des éléments de décor identiques entre les deux projets (par exemple les coquilles ou le treillage doré). Chaque élément est ensuite patiemment sculpté sur le logiciel Blender avant d’être soumis à validation. Le va-et-vient constant entre les historiens et les infographistes est à l’origine d’une véritable émulation intellectuelle : les premiers complètent les connaissances sur des décors disparus, les seconds développent de nouvelles compétences pour perfectionner de futures modélisations.

Fig. 4. Modélisation 3D du grand cabinet intérieur de la reine, projet de 1738

Voir l'image au format original

© LPMN, 2021.

21La création d’une modélisation explore donc le moindre détail d’une pièce ou d’un édifice, de ceux qui seraient passés inaperçus aux fausses évidences pour lesquelles le passage du papier à la 3D est bien plus périlleux. La quatrième chapelle du château de Versailles (fig. 5), à caractère provisoire et pourtant en service de 1682 à 1710, a accueilli les évènements majeurs de la vie de Cour sous Louis XIV avant d’être détruite au profit de la création du salon d’Hercule au premier étage du château. En seulement quatre décennies d’existence, cette chapelle a été largement représentée, aussi bien dans des élévations que des tableaux ou des estampes puis, de nos jours, étudiée25 sous tous les angles. Pourtant, certaines parties conservent leur part d’ombre : aucune source graphique ne vient documenter en élévation la partie orientale, où sont pourtant les bas-côtés avec deux autels et une grille, eux figurés sur les plans. Une reconstitution oblige cependant à se pencher sur ces espaces non figurés par l’iconographie : face à l’absence d’éléments graphiques, le choix a été finalement fait d’indiquer leur présence par l’évocation en privilégiant des versions simplifiées.

Fig. 5. Modélisation 3D de la quatrième chapelle du château de Versailles

Voir l'image au format original

© LPMN, 2021.

22Au-delà des difficultés techniques, la principale limite à la réalisation d’une modélisation recevable scientifiquement est donc la lacune. Celle-ci demande une capacité d’adaptation constante aussi bien pour les infographistes que pour les conseillers scientifiques. Certaines pièces ne pourront pas être modélisées faute d’un ensemble cohérent de plans, d’élévations et de sources. Mais les lacunes touchent aussi des aspects moins évidents : les solutions alors proposées devront évoluer pour chaque projet, pour chaque problématique. Par exemple, les œuvres qui décoraient une pièce reconstituée ont parfois tout simplement disparu : comment indiquer clairement à un spectateur l’espace prévu pour un tableau absent ? Pour le grand cabinet intérieur de Marie Leszczynska, des équivalences aux huiles sur toile perdues de Boucher ont été intégrées : afin de signaler au spectateur qu’il ne s’agit pas des œuvres originalement exposées, les tableaux ont été floutés. Cependant cette solution n’est pas satisfaisante car elle laisse supposer une mauvaise qualité graphique des reproductions et rompt avec les principes d’immersion et de réalisme ici recherchés. L’année suivante, la même question s’est reposée : peu de tableaux exposés dans l’appartement d’hiver de la duchesse de Bourgogne à la Ménagerie de Versailles ont été conservés. Ici, le choix a été fait de s’inspirer des pratiques muséales du château de Versailles26, en remplissant les emplacements vides des tableaux par des grandes feuilles de papier buvard rouges (fig. 6). Si cet essai est plus satisfaisant visuellement, il est indispensable de l’accompagner d’une explication claire pour qu’il soit parfaitement compréhensible par tous. Les lacunes demandent ainsi à toutes les parties prenantes d’un projet de modélisation une capacité d’adaptation constante afin d’imaginer de nouvelles solutions à chaque problème posé.

Fig. 6. Modélisation 3D de la chambre de Vénus dans l’appartement d’hiver de la duchesse de Bourgogne à la Ménagerie du château de Versailles

Voir l'image au format original

© LPMN, 2022.

23Une reconstitution virtuelle résulte ainsi d’une série de choix et d’interprétations opérée par le comité scientifique, dans une collaboration continue avec les infographistes et leurs possibilités techniques. Il est alors primordial d’avoir conscience que le produit final ne reste bien qu’une restitution, se rapprochant seulement de l’état d’une pièce documenté à une certaine période. Cette caractéristique de la démarche de modélisation patrimoniale et historique exige nécessairement le soutien d’une médiation appropriée : l’enjeu consiste à trouver un discours suffisamment transparent sur les choix faits et les lacunes prises en compte, sans pour autant noyer le spectateur sous une masse d’informations finalement indigeste. Décrire chaque élément est impossible dans des productions audiovisuelles, notamment celles destinées au web qui doivent correspondre aux préférences de visionnages des internautes : les modèles actuels privilégient les formats courts et dynamiques, difficilement compatibles avec de longs développements explicatifs. Le modèle 3D peut aussi être transféré sur une plateforme web (comme Sketchfab) qui permet une visite virtuelle à partir de points de vue fixes : grâce à l’ajout de commentaires cliquables, l’internaute a alors accès à des compléments d’informations sur les éléments du décor ou du mobilier.

24La beauté d’une modélisation 3D peut servir au-delà de son esthétisme dédié au grand public. Pour le projet Experimental Virtual Archaeological-Acoustics — Versailles27 (EVAA_Ver), projet de recherche réunissant CY Cergy Paris Université, le Centre de recherche du château de Versailles et l’Institut Jean Le Rond d'Alembert, infographistes et historiens se sont mis au service d’une étude sur l’acoustique des lieux de musique au château de Versailles pendant l’Ancien Régime. La reconstitution virtuelle du salon des Nobles28 – où des petits concerts étaient organisés sous Marie Leszczynska – accompagne ici la création d’un simulateur virtuel acoustique en temps réel. La modélisation 3D ne cherche pas ici à reconstituer un état ancien de la pièce mais bien son état actuel : le but est dans un premier temps de calibrer le simulateur afin de se rapprocher au plus proche des conditions réelles et du ressenti de musiciens qui joueraient dans le salon versaillais. Dans un second temps, le simulateur permettra de mettre à l’épreuve des hypothèses sur l’influence de l’acoustique sur le jeu des musiciens, en reconstituant un état à la fois virtuel, historique et acoustique d’un lieu de concert.

25Le projet VERSPERA, par son aspect multi-institutionnel, met en relation différents corps de métiers (historiens, historiens de l’art, conservateurs-archivistes, informaticiens, infographistes…) qui œuvrent ensemble pour une meilleure connaissance et la diffusion d’un corpus à la valeur scientifique et artistique inestimable. C’est grâce à un dialogue fructueux et à la grande attention portée aux caractéristiques propres aux dessins d’architecture que les outils numériques qui ont été mis en place dans le cadre du projet sont parfaitement adaptés pour stimuler l’étude du corpus par les chercheurs. Si un certain recul est toujours nécessaire lors de la création ou la consultation de numérisations ou de reconstitutions virtuelle, ces outils suscitent des problématiques originales qui étendent les champs de la recherche sur les évolutions et les usages d’un édifice.

Documents annexes

- Élévation d’un panneau portant une carte chronologique dans la galerie de géographie de 1728

- Élévation d’un panneau portant une carte chronologique dans la galerie de géographie de 1728

- Modélisation 3D d’un projet pour la Petite Galerie de Mignard

- Élévation de la Petite Galerie de Mignard

- Modélisation 3D du grand cabinet intérieur de la reine, projet de 1738

- Modélisation 3D de la quatrième chapelle du château de Versailles

- Modélisation 3D de la chambre de Vénus dans l’appartement d’hiver de la duchesse de Bourgogne à la Ménagerie du château de Versailles

Notes

1 Michel Jordan et Benjamin Ringot, « Le projet VERSPERA. Numérisation, recherche et modélisation 3D des plans d’Ancien Régime de Versailles », in Stéphane Patin (dir.), Les enjeux du numérique en sciences sociales et humaines. Vers un homo numericus ?, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2021, p. 145-157.

2 Joël Sakarovitch, Épures d'architecture : de la coupe des pierres à la géométrie descriptive. XVIe‑XIXe siècles, Bâle/Boston/Berlin, Birkhäuser, 1998, p. 50.

3 Daniel Rabreau, Les dessins d’architecture au XVIIIe siècle, Paris, Bibliothèque de l’image, 2001, p. 8.

4 Ibid.

5 Daniel Rabreau, op. cit., p 16-17 ; Basile Baudez, « Autonomie du dessin d’architecture », dans Emmanuelle Brugerolles (dir.), De l’alcôve aux barricades : de Fragonard à David. Dessins de l’École des Beaux-Arts, Paris, Beaux-Arts de Paris éditions, 2016, p. 320.

6 On pense en particulier à Carl Gustaf Tessin, ambassadeur de Suède, qui est à l’origine de la collection de dessins français actuellement conservée au Nationalmuseum de Stockholm.

7 Publié en deux tomes : Danielle Gallet-Guerne et Christian Baulez, Versailles. Dessins d'architecture de la Direction générale des Bâtiments du Roi. Tome I : Le château, les jardins, le parc. Trianon, Paris, Archives nationales, 1983, et Tome II : La Ville, les environs, Paris, Archives nationales, 1989.

8 André Chastel, « Où sont les archives de l’architecture moderne ? », Revue de l’art, n° 29, 1975, p. 5-8.

9 Jean-Daniel Pariset (dir.), Projets pour Versailles. Dessins des Archives nationales, cat. expo, Paris, Archives nationales, Hôtel de Soubise, juin 1985-février 1986, Paris, Imprimerie nationale, 1985.

10 Équipe : Mathieu da Vinha (chef de projet), Delphine Desbourdes, Sandrine Jauneau, Nicole Lallement, Isabelle Pluvieux, Benjamin Ringot.

11 Équipe : Pierre Jugie (responsable du projet), Nadine Gastaldi, Flore Hervé, Rosine Lheureux.

12 Équipe : Corinne Le Bitouzé (responsable du projet), Jude Talbot.

13 Laboratoire ETIS : Équipes Traitement de l’Information et Systèmes, UMR 8051. Équipe : Michel Jordan (responsable du projet), Christophe Riedinger, Hedi Tabia.

14 Archives nationales, O/1/1769, dossier 1, n° 10bis, plan d’entresol d’un appartement dans l’aile du Midi (?), 13 x 27 cm ; Archives nationales, O/1/1769, dossier 1, n° 11bis, plan légendé de deux appartements, 11 x 19 cm.

15 Archives nationales, O/1/1780, dossier 2, [1738-1743], plan de la moitié nord du corps central du château au premier étage, 300 x 120 cm.

16 Basile Baudez, « De l’usage du calque d’architecture à la fin du XVIIIe siècle, outil de conception ou mémoire de représentation », dans Claude Mignot (dir.), Le dessin d’architecture dans tous ses états. Le dessin d’architecture, document ou monument ?, L'Échelle de Jacob, 2015, p. 90.

17 Archives nationales, O/1/1775, dossier 2, n° 10, 8 juin 1741-janvier 1756, plan du rez-de-chaussée de l’aile du Gouvernement et de la cour haute de la Chapelle.

18 Chaque institution met également en ligne sur sa propre plateforme le résultat de ses campagnes de numérisation, Gallica pour la Bibliothèque nationale de France, et la SIV (Salle des Inventaires Virtuels) pour les Archives nationales.

19 Site de la banque d’images du Centre de recherche du château de Versailles : http://www.banqueimages.chateauversailles-recherche.fr

20 Archives nationales, O/1/1778, dossier 1, n° 1, 11 mai 1773, profil de l’entablement de l’ordre ionique à l’intérieur du Grand Degré.

21 Sur le système de traitement semi-automatisé et le développement d’un IA, nous renvoyons aux articles publiés notamment par l’équipe du laboratoire ETIS : Christophe Riedinger, Hedi Tabia et Michel Jordan, « Restitution 3D de monuments historiques à partir de plans anciens », Traitement du Signal, 32/1, 2015, p. 87-108. ; Tabia Hedi, Christophe Riedinger et Michel Jordan, « Automatic reconstruction of heritage monuments from old architecture documents », Journal of Electronic Imaging, Special Section on Image Processing for Cultural Heritage, 26/1, 2016.

22 Sous la responsabilité de Nicolas Priniotakis. Site de la formation : https://www.cyu.fr/formation/trouver-sa-formation/catalogue-des-formations/licence-metiers-du-numerique-conception-redaction-et-realisation-web-infographie-patrimoine-visualisation-modelisation

23 Vidéo de la modélisation de la Petite Galerie dite de Mignard : https://youtu.be/9tgCUWgu6PY

24 Archives nationales, O/1/1774, dossier 6, n° 99-101, [1769], élévations de la bibliothèque de Madame Sophie au rez-de-chaussée du corps central, sur la cour de Marbre.

25 Alexandre Maral, « L’étonnante destinée d’un édifice provisoire : la chapelle royale de Versailles entre 1682 et 1710 », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles (https://doi.org/10.4000/crcv.11452, mis en ligne le 11 juillet 2011, consulté le 14 janvier 2023).

26 Notamment dans le cabinet des Chiens de l’appartement intérieur du roi à Versailles.

27 Site du projet Experimental Virtual Archaeological-Acoustics : https://evaa.lam.jussieu.fr/doku.php

28 Vidéo de la modélisation du salon des Nobles (état actuel) : https://youtu.be/Vom1aHGES14

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Delphine Desbourdes

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)