- Accueil

- > Numéros parus

- > 2022-6

- > Dossier

- > Relire la correspondance d’Eulalie Lebourg, une Nantaise à Saint-Domingue (1782-1786)

Relire la correspondance d’Eulalie Lebourg, une Nantaise à Saint-Domingue (1782-1786)

Par Vanessa Olry et Bernard Michon

Publication en ligne le 20 mars 2023

Résumé

Eulalie Lebourg (1753-1786), issue d’une famille de négociants nantais, passe plusieurs années de sa courte vie dans le sud de l’île de Saint-Domingue où elle a suivi son mari Jacques Millet. De 1782 à 1786 elle entretient une correspondance avec sa sœur Rose-Jeanne dite « Rosette », restée à Nantes. Si Eulalie ne participe pas directement – ou peu – au commerce des marchandises coloniales, ses écrits témoignent de sa connaissance de la situation économique de la colonie, des liens complexes tissés avec la métropole et des affaires, peu florissantes, de son époux. Elle apporte également un éclairage sur la place des femmes européennes sur les habitations et plus largement au sein de la société coloniale domingoise à la fin du XVIIIe s.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Relire la correspondance d’Eulalie Lebourg, une Nantaise à Saint-Domingue (1782-1786) (version PDF) (application/pdf – 3,9M)

Texte intégral

1En 1972, Gabriel Debien (1906-1990), l’un des pionniers de l’histoire des sociétés coloniales antillaises et infatigable découvreur d’archives, publiait des extraits des lettres rédigées par Eulalie Lebourg, alors installée dans le sud de l’île de Saint-Domingue, destinées à sa sœur aînée de dix-sept mois seulement, Rose-Jeanne dite « Rosette », restée à Nantes1. La publication partielle de cette source rare, accompagnée d’un portrait bien mystérieux d’Eulalie, réalisé par le peintre Greuze2 dans des circonstances non précisées, mérite, de notre point de vue, d’être reprise et complétée, notamment au prisme du genre3.

Fig. 1. Portrait d’Eulalie Lebourg, femme de Jacques Millet, par Greuze

Collection privée. Voir l’image au format original

Cliché V. Olry et B. Michon.

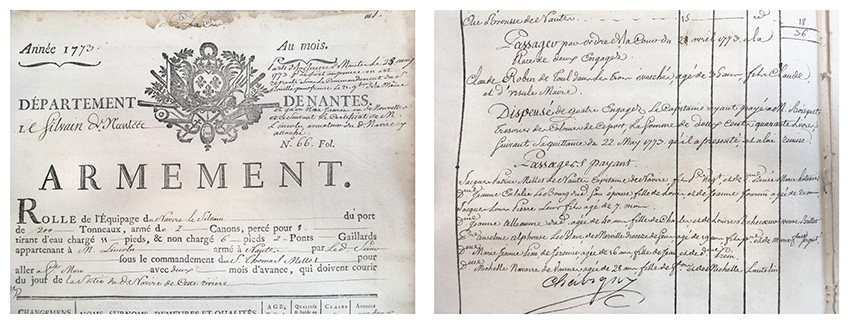

2Eulalie Lebourg est née à Nantes en 1753 et baptisée le 6 juillet en l’église Saint-Nicolas4, la paroisse du port, au sein d’une famille de négociants – son grand-père paternel est venu du Havre pour s’établir dans la cité ligérienne à la fin du règne de Louis XIV et sa mère, Marie-Jeanne Journu, est issue d’une lignée de négociants de Bordeaux5. Eulalie épouse Jacques Millet (1746-1792) en 1771. Son mari est le troisième des treize enfants de Pierre Millet (1720-après 1796) et de Renée Hotessier (1724-1764). La famille Millet, sortie du capitanat de navire, accède au négoce et à l’armement maritime dans les années 17306. Jacques Millet débute lui-même en tant que capitaine de navire, signe d’une formation par la mer7, mais également d’une position d’un cadet qui ne reprendra vraisemblablement pas la maison de commerce familiale destinée à l’aîné, Pierre-Jean, né en 1744. Eulalie accompagne son mari à Saint-Domingue, considérée par les Français comme la « perle des Antilles » ou encore « l’hercule colonial », pour un premier séjour dès 1773. Ils partent avec leur fils, Jacques Louis, âgé de 7 mois, et font la traversée sur un navire commandé par un frère de Jacques Millet, Thomas, né en 1749.

Fig. 2. Extraits du rôle d’armement du Silvain de Nantes, 200 tonneaux, en partance pour Saint-Marc sur l’île de Saint-Domingue

AD LA, C 1269, Inscription maritime, Quartier de Nantes, Rôles d’armement, mai-août 1773, n° 66.

Voir l’image de gauche au format original

Voir l’image de droite au format original

Clichés V. Olry et B. Michon.

3Rentrée en métropole en 1780, sans son époux, Eulalie Lebourg repart pour Saint-Domingue en 1782 et y reste jusqu’en 17868. C’est la correspondance de ce second séjour qui est conservée : elle se compose de neuf longues lettres qui ressemblent davantage à un journal tenu par Eulalie sur sa vie dans la colonie française. Elle le concède d’ailleurs en écrivant à sa sœur : « Ma Rosette, nos lettres sont des ouvrages de longue haleine, auxquels on ne répond pas dans un jour, ce sont des espèces de journaux9. » Elle utilise par ailleurs le terme de « gazette10 » pour qualifier ses écrits.

4La correspondance – « borgne11 », comme la plupart de celles des colonies qui sont parvenues jusqu’à nous – débute au moment de la fin de la guerre d’Indépendance américaine (1775-1783), la transmission des lettres étant d’ailleurs perturbée par les aléas du conflit. Eulalie Lebourg s’inquiète naturellement pour sa famille et devant le manque de nouvelles. Quand la guerre se termine, elle se réjouit de pouvoir reprendre le cours d’échanges plus soutenus avec sa sœur12. Comme Gabriel Debien l’a mis en évidence, Eulalie s’ennuie et a le mal du pays : Nantes lui manque beaucoup, en particulier sa famille. Elle s’intéresse principalement aux nouvelles de son entourage, à la santé des personnes qu’elle connaît et à leur situation maritale. Notre autrice parle aussi beaucoup de ce qu’elle fait, de qui elle rencontre, de ce qu’il lui arrive. Les lettres sont considérées par Eulalie comme un moyen de se distraire, de s’évader et de se sociabiliser.

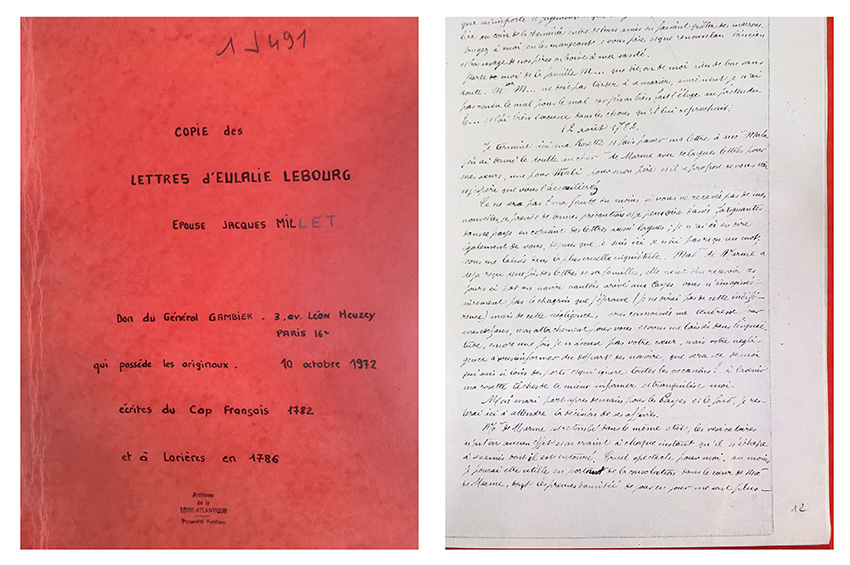

Fig. 3. Copies des lettres d’Eulalie Lebourg

Archives départementales de Loire-Atlantique, 1 J 491.

Voir l’image de gauche au format original

Voir l’image de droite au format original

Clichés V. Olry et B. Michon.

5Les lettres ont été transmises par le général Paul Gambier aux Archives départementales de Loire-Atlantique sous la forme de photocopies d’une retranscription manuscrite postérieure (fig. 3). Cette retranscription pourrait être lacunaire : il manque par exemple des noms de famille, sans que l’on sache si c’était le cas sur les missives originales. Ces documents ont été conservés très probablement par la famille, l’autrice est d’ailleurs attachée à ce qu’elles le soient :

Tu pourras bientôt faire un volume de mes contes à dormir debout. J’exige toujours que tu les gardes jusqu’à ce que je retourne près de vous, j’aurai du plaisir alors à me rappeler le passé par cette lecture et chaque article me rappellera de nouvelles histoires à vous raconter13.

6Elles sont donc destinées à être lues au-delà de la destinataire, dans un cadre familial et amical proche. Elle précise que ses lettres peuvent être gardées pour être lues, tel « un morceau d’éloquence ».

7Dans son bref commentaire de la sélection opérée pour son article publié en 1972, Gabriel Debien a concédé avoir « voulu montrer surtout une femme de Nantes aux îles et qui s’y ennuie14 », tout en évoquant presque secondairement l’intérêt d’Eulalie pour les affaires de sa famille, alors que celles-ci jouent un rôle central dans l’organisation de sa vie. Plus près de nous, l’historien Olivier Grenouilleau a exploité cette correspondance afin d’aborder les modèles culturels des négociants nantais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle15. La source a enfin été utilisée par Nadia Marchand dans un mémoire universitaire consacré aux correspondances des femmes européennes dans les sociétés coloniales16 . Bien que certains extraits concernent le commerce, élément qui n’était pas – ou peu – étudié pour ce qui concerne les femmes avant les années 199017, les éléments retenus ont trait en très grande majorité à la vie à Saint-Domingue, à des réflexions sur les conditions des femmes ou des personnes de sa famille. Il a donc été important, pour construire cette contribution, de ne pas uniquement reprendre les extraits publiés par Gabriel Debien, mais de retourner à la source pour consulter les retranscriptions de l’ensemble des lettres.

8Deux aspects des lettres d’Eulalie Lebourg seront mis en évidence dans cette relecture : d’abord le regard porté par l’autrice sur les femmes et leurs conditions ; ensuite, la place des femmes au sein du négoce et de l’économie coloniale.

Le regard d’Eulalie Lebourg sur les femmes et leurs conditions

La vie d’Eulalie et ses préoccupations : entre introspection et soif de nouveautés

9Eulalie Lebourg présente à plusieurs reprises son avis sur la condition féminine en général. Elle produit de nombreux raisonnements qu’elle considère comme l’attribut des femmes. Dans sa lettre du 14 mars 1783, elle rend compte des différences entre les hommes et les femmes, notamment dans leurs capacités à raisonner et soutient que les femmes sont bien plus faibles que les hommes :

Où m’emportent mes réflexions ? Il faut bien avouer que je suis bien poltronne, bien faible, bien femme pour tout dire mais il est permis à mon sexe de déraisonner sur ce parti de tant qu’il me plait et sans qu’on me raille et je puis être poltronne tout à mon aise. Comment se fait-il néanmoins qu’avec ce caractère pacifique, les femmes aiment la bravoure et les braves ? C’est sans doute le sentiment de leur faiblesse qui leur fait aimer la force et le courage qui les soutient18.

10Eulalie évolue dans une société où les femmes sont instruites en ce sens19. Elle exprime ce qu’elle impute à son genre, d’autant qu’elle est malade et se retrouve dans des situations d’incapacités physiques qu’elle impute souvent à son genre dans ses lettres. Du fait de sa maladie, elle dort mal, perd du poids alors qu’elle se réjouissait de son embonpoint. L’isolement ne l’aide pas à se sentir mieux, elle manque de compagnie et les lettres lui servent, ici, de distraction. Elle tombe aussi enceinte à deux reprises, en 1783 et 1786, deux grossesses non-désirées qui la font souffrir et appréhender l’avenir de ses enfants, en raison notamment de sa mauvaise santé et du manque de moyens financiers20. Ainsi, elle soutient que ce que les femmes aiment chez les hommes, c’est leur force, à l’inverse de la faiblesse qu’elle impute aux femmes.

11Tout au long de la correspondance, il est possible de percevoir la très grande amitié entre Eulalie et sa sœur Rosette, dont l’autrice fait très souvent l’éloge21 ; elle ne pense qu’à la retrouver à Nantes et éventuellement vivre avec elle22. Elle parle aussi beaucoup de sa famille dans ses lettres. Eulalie se montre également très proche de ses enfants et mentionne à plusieurs reprises son fort attachement : « En voilà bien longtemps sur un seul article mais je ne peux finir quand je parle de mes enfans23. » Elle se montre attentive à ce que ses enfants soient bien éduqués lorsqu’ils sont à Nantes, que ce soient ses deux filles, Agathe Eulalie Laure (1775-1810) et Lilie ( ?), ou son fils aîné, Jacques Louis Pierre Millet (1772- ?) :

Mes filles ne peuvent être mieux qu’elles ne sont ma chère amie pour cette éducation raisonnable. Vos principes sont les miens, votre amitié est juste et éclairée et je suis bien tranquille sur le soin que vous prenez de conserver l’ouvrage précieux de la nature […] Et mon cher Millet c’est maintenant un grand garçon, quand je pense que le voilà livré aux études abstraites pour son âge, je dis pauvre petit ! Qu’il conserve surtout son caractère et sa santé voilà pour moi l’essentiel24.

12Eulalie a auprès d’elle son fils cadet, François (1777-1860), auquel elle apprend à lire, mais pas à écrire car elle ne se considère pas douée :

Il commence à lire sans épeler, mais je le conduis avec une baguette, car sans cela il sauterait des lignes sans les voir tant il est brouillon. Nous lizons dans le magazin des enfans, il n’y comprends pas encore grand-chose, d’abord parce qu’il ne lit pas encore assez couramment et puis parce qu’il n’entend pas si bien le français que le créol, je fais mon possible pour lui faire quitter ce langage, mais cela est bien difficile ici25.

13Eulalie Lebourg enseigne donc des rudiments de lecture nécessaires aux enfants de son rang, sans toutefois avoir les moyens de rémunérer un précepteur. Olivier Grenouilleau considère que les lettres d’Eulalie Lebourg permettent « d’entrer dans l’intimité d’un couple illustrant parfaitement un second type de culture mercantile26 : celui amalgamant les valeurs de travail et les idées les plus à la mode, mêlant labeur et Lumières mondaines27 ». En effet, Eulalie est fascinée par la nouveauté et les avancées de son temps, notamment par le ballon de Monsieur Montgolfier :

Cette fameuse découverte mènera à de grandes choses en s’égarant souvent on rencontre des choses inattendues. J’espère qu’on voyagera bientôt dans l’air comme sur l’eau, cette découverte assurément est bien une découverte en l’air, c’est un savant qui s’élève au-dessus des autres hommes, puisse-t-il ne pas faire comme Icare. Fais-moi part des progrès qu’aura cette nouvelle machine, tu sais que la nouveauté plait aux femmes28.

14Elle demande aussi à sa sœur si elle a fait inoculer une de ses filles pour éviter qu’elle soit malade et compte aussi le faire pour elle29. Cette pratique commence à se diffuser dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en France grâce aux travaux de La Condamine sur la petite vérole. Cela montre qu’elle est au fait des avancées de son temps. Elle est cependant attirée par la superstition : elle assiste à des spectacles de magnétisme et d’hypnose, en est surprise, fascinée et à la fois effrayée30. Elle semble croire à des éléments d’astrologie également. Olivier Grenouilleau met en évidence « un attrait profond pour tout ce qui est nouveauté, qu’elle soit scientifique ou littéraire31 ».

La perception du mariage et du veuvage

15Les écrits d’Eulalie Lebourg apportent aussi des éclairages sur la perception du mariage dans les milieux coloniaux, marchands et négociants. À plusieurs reprises, elle fait part de considérations sur les personnes qui l’entourent, sur leur situation maritale et familiale32. Le 20 mars 1786, elle couche sur le papier ses sentiments à propos de la tromperie du mari ou fiancé de Marthe Jourme :

Je la plains de tout mon cœur cette malheureuse victime de l’amour et de la nature ou plutôt de nos préjugés ; elle sera sans doute ensevelie dans un cloître pour le reste de ses jours, car je pense que le père aura la sotte et condamnable vanité de ne pas vouloir accepter pour gendre le seul époux qu’elle puisse et qu’elle doive recevoir, pauvre femme ! La nature devroit vous priver de la disposition à l’amour et de la sensibilité puisqu’on vous fait un crime d’en faire usage ; j’oserois assurer que dans ce cas ci le père est très coupable d’abord pour avoir eu la prétention de marier ses filles dans un rang trop élevé, cette jolie reconnue les a empêchés de trouver les maris dans une classe honorable et qui les auroit sauvée, des filles sans mère et tenues avec sévérité, sont bien exposées, je plains celle-ci véritablement33.

16Elle critique les choix des pères à marier leurs filles avec des personnes d’un rang trop élevé, ce qui illustre l’opinion majoritaire dans la société de son temps. Le mariage dans le milieu négociant et marchand répond à des règles strictes qui expliquent par ailleurs la place des femmes dans le négoce. Les deux époux viennent d’abord du même milieu et du même groupe social34. Bien entendu, l’endogamie est courante à tous les niveaux de la société d’Ancien Régime, mais le milieu négociant est particulièrement fermé35. Le plus souvent, ce sont les femmes qui possèdent un rang social plus élevé que leurs époux d’après les travaux de Philippe Gardey sur Bordeaux36, mais le choix du mari est plus sélectif dans les hautes sphères du négoce car il s’oriente vers la noblesse à La Rochelle et de manière générale37.

17Les femmes apportent le moyen de confirmer l’appartenance au milieu négociant lorsque celle-ci n’est pas totalement établie38. Le mariage a une importance capitale car il permet des alliances commerciales entre deux familles : « L’art de bien marier ses filles est presque aussi essentiel que celui de trouver un bon associé ou de s’insérer dans un marché porteur39. » À ce propos, la jeune femme exprime ce que doit être une femme et ce dont elle peut avoir besoin pour trouver un mari : « […] si une femme a besoin de fortune pour trouver un mari, elle a aussi besoin dans l’esprit des hommes honnêtes (et ce sont ordinairement ceux-là qui épousent) de la réputation d’un caractère sociable et doux40 ». C’est ainsi qu’Eulalie Lebourg critique le choix du père de marier ses filles à des personnes de rang bien plus élevé qu’elles. Elle plaint pour la même raison la condition de Madame d’Andreselle : « Il est cruel d’être trompée dans une union indissoluble, cette femme meritoit un meilleur sort, elle est aimable et instruite et peut être son mari ne soit pas l’apprécier41. » En outre, il y a une différence d’âge entre les époux : dans les hautes sphères du négoce nantais au XVIIIe siècle, sur vingt-sept couples étudiés, les maris sont plus âgés de dix ans en moyenne que les femmes42. Eulalie Lebourg et Jacques Millet viennent du négoce « moyen » tous les deux, mais ils ont huit ans de différence d’âge43. Le mariage, dans le milieu d’Eulalie Lebourg, est rarement fait par amour. Mais d’après les lettres, son union se passe visiblement bien et elle emploie des mots très affectueux à l’égard de son mari qui lui manque.

18Les lettres de Jeanne-Eulalie Lebourg abordent également la perception des veuves dans le milieu qu’elle fréquente. Au moment de la mort du comte d’Adhémar, en rentrant de la guerre, Eulalie Lebourg fait preuve d’une grande peine démonstrative pour sa veuve, Madame de Marmé, son amie44. Moins d’un an plus tard, elle apporte sa perception du veuvage en réaction à l’une de ses rencontres :

J’ai connu un homme à grands mots et très plaisant dans l’application qu’il en faisait, qui me disait un jour gravement que l’absence d’un mari laissait une femme dans une grande viduité (expression énergique dont je ne lui aurais pas su bon gré s’il m’avait personnifié), grande viduité ! Voyez un peu comme il jugeait de toutes les femmes ! Le bon de cela, c’est qu’il en avait une qui, à l’exemple des femmes savantes, aimait mieux donner à tête baissée dans les tourbillons que dans le vide et qui pour l’éviter et s’instruire, analisoit en son absence un grand voisin qui lui faisoit donner dans le plein. Cette femme disoit en avoir un gout si décidé et si grand pour les sciences et surtout pour la physique que la raison suffisante du docteur Panglos n’étoit pas suffisante pour elle, tant il est vrai qu’il est si grands génies difficiles à assortir45.

19Eulalie Lebourg estime que les femmes qui deviennent veuves ou qui sont laissées seules, n’ont pas terminé leur vie pour autant et qu’elles n’ont pas à ressentir un sentiment d’abandon ou de solitude. Pourtant, dans la société d’Ancien Régime, ces femmes sont souvent vues comme en fin de vie : par la mort de l’époux, les veuves meurent doublement, par le décès de leur mari, mais aussi en tant que femme. Elles ne peuvent plus concevoir à un âge où les femmes sont parfois ménopausées46. Le remariage est toutefois possible et est très fréquent. Le veuvage est une situation perçue négativement, et les veuves, elles-mêmes, sont mal considérées. Au moment du décès d’un négociant ou d’un marchand, sa veuve est étroitement contrôlée dans les procédures de tutelle et d’inventaires après-décès, pour éviter la moindre dilapidation. Si des droits lui sont reconnus, ils sont concédés avant tout par une société largement dominée par les hommes qui apportent les conditions de l’exercice de son statut47. Les veuves sont ainsi « tolérées dans le monde du négoce que comme représentantes de leurs époux absents ou décédés48 ». En plus d’être très surveillées, ce sont des personnes qui subissent beaucoup de préjugés, comme le fait d’être volage49. Jacques Poumarède écrit à ce sujet : « Cette méfiance, voire cette hostilité de la société envers les veuves, était la rançon de leur liberté50 ». Les veuves ont pourtant un grand rôle dans le négoce nantais dans la transmission aux héritiers51, dans la substitution qu’elles font à la tête d’une société, et elles parviennent à capitaliser et à entreprendre à partir des biens qu’elles ont en usufruit ou en propre52. C’est ce que semble affirmer Eulalie pour qui les femmes n’ont pas besoin d’un mari pour vivre de manière indépendante et confortable, et aussi pour s’intéresser aux sciences par exemple. Il se peut aussi qu’elle prenne la remarque pour elle car elle se retrouve, à plusieurs reprises, isolée pour recevoir des soins53. Si elle n’est pas très impliquée dans les affaires comme nous le verrons, il est très probable qu’elle connaisse, dans son milieu, des femmes négociantes ou marchandes.

La place des femmes dans le négoce et l’économie coloniale

20Eulalie Lebourg avoue ne pas porter un grand intérêt au commerce, mais l’évoque néanmoins à plusieurs reprises. Ainsi, dans le cadre des relations épistolaires qu’elle entretient avec Rosette, les lettres sont transportées par les navires, ce qui l’oblige à s’intéresser aux liaisons commerciales entre Nantes et Saint-Domingue.

21Les deux femmes procèdent à des échanges de marchandises à travers l’Atlantique : Rosette envoie à la demande d’Eulalie des articles d’Europe pour elle et sa famille comme de l’eau de Cologne, des produits de beauté (rouge à lèvre, poudre, etc.), des vêtements (gants, bas, robes, chaussures pour ses enfants), des livres pour elle (Les liaisons dangereuses) et pour instruire ses enfants (Robinson, La Géographie de Grossac, La Rhétorique des dames)54. En retour, Eulalie fait parvenir à sa sœur et au reste de sa famille, des marchandises produites à Saint-Domingue : « Je voudrois bien apprendre l’arrivée à Nantes du quart de sucre et du baril de riz que je vous ai envoyé, le navire a bientôt six semaines de départ55. » Quelques semaines plus tard, elle s’inquiète encore :

apprends-moi l’arrivée de mon quart de sucre et du riz. Un officier du navire a du vous remettre une petite boëtte contenant un peu d’argent pour mes enfants. Je voudrois savoir tout cela arrivé56.

22Les lettres d’Eulalie Lebourg permettent aussi de mesurer ses connaissances du monde des affaires et d’apercevoir la place de certaines femmes dans l’économie coloniale.

Des connaissances solides sur les affaires

23Eulalie se retrouve régulièrement seule, isolée, en attendant son mari, contraint de se déplacer pour ses affaires dans le territoire très fragmenté de la colonie. Jacques Millet est occupé à la gestion de diverses plantations mais, lorsqu’il s’installe à Saint-Domingue, les affaires ne sont pas aussi lucratives qu’il le souhaite et il fait face à des difficultés financières57. Deux de ses frères tentent également leur chance dans le front pionnier du sud de Saint-Domingue : Thomas-Jean, déjà cité, installé comme colon à Jérémie, et Jean-Baptiste (né en 1752) établi dans le sud de l’île. Ils appartiennent à ces migrants venus de métropole pour faire fortune ou simplement pour servir de relais, de commissionnaire, à la société de négoce familial. Rappelons que la population « blanche » des Îles françaises connaît une hausse globale dans la deuxième moitié du xviiie siècle, alimentée en bonne partie par ces flux migratoires, qui masque cependant des situations contrastées : la croissance est spectaculaire à Saint-Domingue, de 13 741 habitants au mitan du siècle à 27 717 en 1789 (+ 101,7 %) ; importante à la Guadeloupe, de 9 134 à 13 969 (+ 53,9 %), négative à la Martinique, de 11 619 à 10 635 (- 8,4 %). L’eldorado antillais mais surtout domingois, évoqué par l’historien Jacques de Cauna, semble fonctionner à plein58.

24Dans sa correspondance, Eulalie Lebourg formule une opinion personnelle éclairée sur les affaires. C’est le cas dans cette lettre du 4 mai 1784, où elle évoque l’association de son frère, négociant à Nantes, avec un nommé Léger du Cap Français, au nord de Saint-Domingue. La ville coloniale, adossée à une riche plaine sucrière, est alors très dynamique :

Le projet de mon frère pour Monsieur Léger et Manon me paraît bon, si les affaires tournoient bien, cela pouroit faire une maison de commerce avantageuse, Le Cap est un pays de ressources, Monsieur Léger est un homme intelligent, mais aura-t-il la hardiesse qu’il faudra dans les affaires pour en entreprendre de grandes ? Mon frère pourra de loin diriger bien des opérations, ce projet fera tenir un mariage qui n’auroit pu trainer bien longtemps […]. Il y a trois ou quatre ans ou moins, après le mariage de mon frère, le commerce a fait de brillantes affaires au Cap, espérons que tout ira pour le mieux59.

25Il est également marquant de constater qu’Eulalie est parfaitement informée des affaires de son mari et de ses déboires, en particulier devant l’incertitude de son recrutement par « milord », c’est-à-dire Antoine-Jean-Baptiste-Paulin Walsh, le fils et héritier du négociant nantais d’origine irlandaise Antoine-Vincent Walsh (1703-1763) qui termine sa vie à Saint-Domingue, où il possède plusieurs habitations60 :

Tu sauras d’abord que mon mari a reçu une longue lettre de l’oncle Claude qui décide à passer en France le printemps prochain [et qui] lui offre la procuration de son bien, il entre là-dessus dans tous les détails nécessaires de ce qu’il lui donnera, de ses projets. Cette affaire quoique médiocre, est cependant assez heureuse surtout si celle de milord n’a pas lieu, elle annonce une confiance bien grande dans un homme très difficile et fort détaillant [i.e. Claude], elle fera un assez bon effet dans le pays et prouve aux parents d’ici [Eulalie est alors en métropole] mal intentionnés que ses talents sont bien reconnus61.

26Il est frappant de constater qu’Eulalie est également capable de rentrer dans les détails :

Mon mari a chargé dans le dernier navire une barrique d’indigo, je désire bien que cela arrive à bon port, nous préparons à faire un autre chargement plus considérable, je n’aurai l’esprit en repos que lorsque nous seront quittes envers vous mes bons amis62.

27Eulalie parle du commerce de son mari à la première personne du pluriel, ce qui montre qu’elle est impliquée dans l’affaire familiale et qu’une telle affaire prend en compte tous les membres de la cellule familiale, y compris elle et les autres femmes de manière générale63. L’envoi de marchandises de Saint-Domingue à sa famille permet d’entretenir des liens commerciaux, tout en conservant des relations familiales fortes. À la fin du XVIIIe siècle, le commerce et les relations familiales se confondent encore souvent au sein des sociétés de commerce, même si la tendance est davantage aux sociétés en commandite, quiritaire ou générale, qui induisent une séparation entre la famille et les affaires64. Les correspondances, bien qu’elles soient entre deux femmes, servent de moyens de communication pour le commerce de part et d’autre de l’Atlantique.

28Le 2 septembre 1784, Eulalie montre encore qu’elle a des connaissances précises sur la conjoncture économique et les techniques commerciales comme l’utilisation des lettres de change et la pratique de l’escompte65 :

Mon mari vient enfin de vendre des sucres, chose très difficile depuis que les américains n’ont pas les ports libres à Saint-Domingue, il n’a pas trouvé à le vendre qu’en lettre change sur Marseille, personne n’a à tirer sur Nantes qu’il a mieux aimé prendre à parti que de charger des sucres dont le fret étoit ruineux, il va donc remettre une lettre de change à mon frère malheureusement à un fort long terme mais il pourra le faire escompter et nous espérons qu’au commencement de l’année, nous finirons de nous acquitter66.

29L’origine sociale d’Eulalie Lebourg est sans doute déterminante pour expliquer les savoirs dont elle dispose. Elle est issue d’une famille négociante et a certainement reçu une éducation « domestique » sur le fonctionnement des affaires67.

L’implication des femmes de planteurs dans l’économie coloniale

30Autant Eulalie Lebourg défend les femmes qu’elle connait et qui souffrent, autant elle reconnait l’infériorité de son genre par rapport aux hommes et déprécie d’autres femmes. Elle ne s’entend pas avec les femmes créoles qu’elle considère comme détestables :

En général à Saint Domingue, il y a plus d’hommes aimables que de femmes au moins dans les femmes créoles, élevées en France en général assez mal, elles n’en conservent pas le ton et revenues dans leur pays elles reprennent bientôt les goûts et défauts surtout celui de détester cordialement les Européennes qui les surpassent en mérite (ce qui n’en suppose pas encore beaucoup) j’ai le bonheur d’être du nombre et je m’en console68.

31Dans une lettre du 29 mars 1783, elle parle de ces femmes avec beaucoup de mépris et ressent une certaine supériorité par rapport à elle. Pour la jeune femme, il n’est pas difficile d’être mieux qu’elles. Ce passage montre bien que la société coloniale blanche et négociante reste divisée et surtout inégalitaire. Elle donne dans cet extrait des éléments importants sur la considération que les femmes ont entre elles, entre l’Europe et les îles. Quelques années plus tard, on sait par exemple que Joséphine de Beauharnais est mal perçue dans les cercles parisiens, notamment en raison de ses origines et de son accent créoles69. De telles considérations peuvent conforter Eulalie dans sa solitude et son ennui mais elle dit plus loin qu’elle n’est pas à l’aise avec les autres femmes de son âge et préfère la compagnie de celles qui ont plus de quarante ans.

32Ces opinions peu amènes sur les femmes créoles se doublent de remarques critiques sur les femmes de propriétaires sucriers, sans qu’il soit possible de déterminer si Eulalie vise les femmes créoles ou celles venues d’Europe :

Les propriétaires de sucrerie qui d’ordinaire, dit-on, s’alarment du séjour d’une femme sur leur bien, n’ont cette crainte très bien fondée que parce que la plupart d’elles y font leurs affaires à leur dépends, et y causent un détournement de nègres pour différents petits commerces [ce] qui nuit infiniment à leurs intérêts ; pour moi qui ne sais ce que c’est, et qui quand je voudrois ainsi faire, ait pour moi un homme trop scrupuleusement honnête pour le permettre je ne saurois être à craindre70.

33Ce passage témoigne, en creux puisque l’autrice se défend de vouloir ni de pouvoir en faire autant, de la participation directe de certaines femmes à l’économie coloniale.

Conclusion

34Eulalie Lebourg décède peu de temps après son retour en France métropolitaine, à l’âge de 33 ans seulement, et est inhumée à Brains, près de Nantes, le 27 septembre 1786. Son mari, Jacques Millet, trouve la mort quelques années plus tard, en juillet 1792, lui aussi après son retour en métropole, à la suite de l’embrasement de la colonie de Saint-Domingue.

35Si Eulalie participe peu au commerce des marchandises coloniales, ses lettres laissent transparaître sa compréhension totale des enjeux du négoce peu florissant de son mari, de sa famille, et de la conjoncture économique et géopolitique de Saint-Domingue. Les missives servent à la fois à entretenir des relations commerciales fortes des deux côtés de l’Atlantique, mais aussi, et surtout entre les deux sœurs, à garder des liens familiaux et amicaux forts. Par ses lettres, Eulalie Lebourg apporte des éléments aux historiens sur la connaissance des sociétés coloniales dans les îles antillaises, notamment sur la place des femmes. Elle apporte aussi un éclairage sur les intérêts, les mœurs du milieu négociant à Nantes et dans les colonies. Les correspondances d’Eulalie Lebourg sont les seules de cette nature pour ce qui concerne une Nantaise issue du milieu négociant, pour des lettres destinées à une sphère privée. De très nombreuses lettres écrites par des femmes ou à des femmes sont répertoriées aux Archives départementales de Loire-Atlantique, dans les fonds privés des grandes familles négociantes, mais touchent uniquement aux affaires commerciales71. Une étude approfondie de celles-ci pourrait avoir un grand intérêt.

Documents annexes

- Portrait d’Eulalie Lebourg, femme de Jacques Millet, par Greuze

- Extrait du rôle d’armement du Silvain de Nantes, 200 tonneaux, en partance pour Saint-Marc sur l’île de Saint-Domingue

- Extrait du rôle d’armement du Silvain de Nantes, 200 tonneaux, en partance pour Saint-Marc sur l’île de Saint-Domingue

- Copie des lettres d’Eulalie Lebourg

- Copie des lettres d’Eulalie Lebourg

Notes

1 Gabriel Debien, « Une Nantaise à Saint-Domingue (1782-1786) », Revue du Bas-Poitou et des provinces de l’Ouest, n° 6, novembre-décembre 1972, p. 413-436.

2 S’agit-il de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) ? Au moment de la publication de l’article de Gabriel Debien, l’œuvre est signalée comme appartenant à la famille Gambier domiciliée à Menton, dans le sud de la France. Le Général Paul Gambier est par ailleurs cité comme l’arrière-petit-fils d’Eulalie Lebourg. Il a publié l’année précédente un texte construit avec la même documentation : Paul Gambier, « La Bataille des Saintes (12 avril 1782) vécue par une Nantaise », Revue du Bas-Poitou et des provinces de l’Ouest, n° 5, septembre-octobre 1971, p. 387-392. En tout état de cause, le portrait n’est pas recensé dans la liste des tableaux de Jean-Baptiste Greuze. Peut-être a-t-il été peint par son atelier ou par la fille du maître, Anna Geneviève Greuze (1762-1842) ? On sait que beaucoup de ses œuvres ont été vendues sous le nom de son père.

3 Françoise Thébaud, Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon, ENS Éditions, 2007.

4 Archives départementales de Loire-Atlantique (désormais AD LA), 3 E 109/142, Registres paroissiaux, Nantes, Saint-Nicolas, 1753, f° 110 v°.

5 Les parents d’Eulalie, Jean-Louis Lebourg et Marie-Jeanne Journu, se sont mariés le 4 avril 1743 à Bordeaux, paroisse Saint-Michel.

6 Jean Meyer, L’armement nantais dans la seconde moitié du xviiie siècle, Paris, Éditions de l’Ehess, 1999 [1969], p. 265-267. Dans son tableau des armements au long cours effectués par les principales familles d’armateurs nantais, l’auteur mentionne 53 armements pour les Millet entre 1735 et 1792, pour un tonnage total de 12 671 tonneaux, soit une moyenne de 239 tonneaux par expédition.

7 André Lespagnol, « Modèles éducatifs et stratégies familiales dans le milieu négociant malouin aux 17e et 18e siècles : les ambiguïtés d’une mutation », dans Franco Angiolini et Daniel Roche (dir.), Cultures et formations négociantes dans l’Europe moderne, Paris, Éditions de l’EHESS, 1995, p. 257-274, ici p. 261.

8 La première lettre d’Eulalie, datée du 7 mai 1782, est rédigée « au Cap », c’est-à-dire le Cap Français au nord de Saint-Domingue. La suivante, du 3 août 1782, l’est du « Petit Trou » ; il s’agit du Petit-Trou de Nippes sur la côte septentrionale de la presqu’île du sud de Saint-Domingue. Les autres missives, à compter du 14 mars 1783, le sont « au Fond », le Fond de l’île à Vaches, à proximité des Cayes, toujours au sud de l’île. Les deux dernières lettres, de juillet et août 1786, sont écrites en France métropolitaine après le retour d’Eulalie, alors que sa sœur se trouve à Barèges dans les Pyrénées pour y prendre les eaux.

9 AD LA, 1 J 491, lettre du 4 mai 1783, f° 34.

10 AD LA, 1 J 491, lettre du 24 janvier 1786, f° 75.

11 Nous ne disposons que des lettres d’Eulalie et pas de celles de sa sœur.

12 AD LA, 1 J 491, lettre du 4 mai 1783, f° 37.

13 AD LA, 1 J 491, lettre du 4 avril 1783, f° 25.

14 Gabriel Debien, « Une Nantaise à Saint-Domingue… », art. cité, p. 414.

15 Olivier Pétré-Grenouilleau, L’argent de la traite. Milieu négrier, capitalisme et développement : un modèle, Paris, Aubier, 2009 [1996], p. 115.

16 Cette dernière considère que ce qui a été conservé par Gabriel Debien dans son article, constitue les éléments de vie « féminins », soulignant que « l’historien pose un filtre subjectif sur la condition féminine au XVIIIe siècle ». Nadia Marchand, La société coloniale sous le regard de trois voyageuses européennes dans deuxième moitié du XVIIIe siècle, master 1 d’histoire, dactyl., dir. Martine Acerra, Université de Nantes, 2010, p. 10.

17 André Lespagnol, « Femmes négociantes sous Louis XIV. Les conditions complexes d’une promotion provisoire », dans Alain Croix, Michel Lagrée, Jean Queniart (dir.), Populations et cultures, études réunies en l’honneur de François Lebrun, Rennes, Amis de François Lebrun, 1989, p. 463-470. À ce titre, la publication de cet article, centré sur le port de Saint-Malo, a constitué un tournant dans l’historiographie française.

18 AD LA, 1 J 491, lettre du 14 mars 1783.

19 Pour une approche synthétique de l’éducation féminine à l’époque moderne, voir Dominique Godineau, Les femmes dans la société française, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, coll. U, 2003, p. 127-135.

20 AD LA, 1 J 491, lettre du 5 juillet 1783, f° 32 : « Ma grossesse avance, je suis maintenant grosse de six mois et je ne le parois pas de quatre, je me figure que je ferai une fille […]. Je voudrois bien ce moment de crise passé, cette couche m’effraye infiniment, je n’ai point encore de nourrice ; cette grossesse est venue bien mal à propos, c’est un surcroit de malheur et de peines, puisse ce pauvre enfant venir à bien et ne pas trop coûter à sa mère ». Eulalie donne naissance en 1783 à une fille, Jeanne Marie Claire, décédée en 1785. Lettre du 2 juillet 1786, f° 81 : « je suis aujourd’hui grosse de de deux mois passés, tu vois ma Rosette par combien de raisons il est facheux que je le sois, et je ne t’affligerai point de mes douloureuses réflexions à ce sujet, je ne sais encore quel parti je prendrai, tu sais que je vis d’incertitude et de craintes ». On ignore si cette grossesse est allée à son terme.

21 AD LA, 1 J 491, lettre du 5 mai 1783, f° 43.

22 AD LA, 1 J 491, lettre du 20 août 1786, f° 87.

23 AD LA, 1 J 491, lettre du 4 mai 1783, f° 37.

24 AD LA, 1 J 491, lettre du 4 mai 1783, f° 36-37.

25 AD LA, 1 J 491, lettre du 4 mai 1783, f° 37.

26 Le premier type de culture mercantile est plus ostentatoire, tout en y combinant la valeur commune du travail.

27 Olivier Pétré-Grenouilleau, L’argent de la traite…, op. cit., p. 115.

28 AD LA, 1 J 491, lettre du 20 mars 1784, f° 61.

29 AD LA, 1 J 491, lettre du 4 mai 1782, f° 36-37.

30 AD LA, 1 J 491, lettre du 25 août 1784, f° 64-65.

31 Olivier Pétré-Grenouilleau, L’argent de la traite…, op. cit., p. 115.

32 Ce sont des considérations qu’il est possible de retrouver dans de nombreuses correspondances et journaux des femmes de cette période ; c’est le cas notamment des ceux de Madame de Marans. Voir Mathilde Chollet, Une ambition féminine au siècle des Lumières : éducation et culture au château. Les journaux de Mme de Marans (1719-1784), thèse d’histoire, dactyl., dir. Frédérique Pitou, Université du Maine, 2014, p. 665.

33 AD LA, 1 J 491, lettre du 20 mars 1786, f° 79-80.

34 Vanessa Olry, Les femmes et le négoce à Nantes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, master 2 d’histoire, dactyl., dir. Bernard Michon, Université de Nantes, 2020, p. 112-113.

35 Laure Pineau-Defois, Les grands négociants nantais du dernier tiers du XVIIIe siècle : Capital hérité et esprit d’entreprise (fin XVIIe-début XIXe siècle), thèse d’histoire, dactyl., dir. Guy Saupin, Université de Nantes, 2008, p. 84.

36 C’est le cas à Bordeaux par exemple, où « Les femmes de négociants étaient davantage issues du négoce que les négociants eux-mêmes à la fin de l’Ancien Régime et pendant la Restauration ». Voir Philippe Gardey, Négociants et marchands de Bordeaux de la guerre d’Amérique à la Restauration (1780-1830), Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2009, p. 119.

37 Brice Martinetti, Les négociants de La Rochelle au XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. Histoire, 2013, p. 90.

38 Vanessa Olry, Les femmes et le négoce à Nantes…, op. cit., p. 113.

39 Philippe Gardey, Négociants et marchands de Bordeaux…, op. cit., p. 433.

40 AD LA, 1 J 491, lettre du 2 septembre 1784, f° 68.

41 AD LA, 1 J 491, lettre du 5 juillet 1783, f° 31.

42 Vanessa Olry, Les femmes et le négoce à Nantes…, op. cit., p. 109.

43 AD LA, 3 E 109/160, Registres paroissiaux de Nantes, paroisse de Saint-Nicolas, 1771.

44 AD LA, 1 J 491, lettre du 5 juillet 1783.

45 AD LA, 1 J 491, lettre du 29 février 1784, f° 57-58.

46 Cécile Dauphin, Arlette Farge, Geneviève Fraisse, Christiane Klapisch-Zuber, Rose-Marie Lagrave, Michelle Perrot, Pierrette Pézerat, Yannick Ripa, Pauline Schmitt-Pantel, Danièle Voldman, « Culture et pouvoir des femmes : essai d’historiographie », Annales. Économies, sociétés, civilisations, 41e année, n° 2, 1986, p. 271-293, ici p. 285.

47 Jacques Poumarède, « Le droit des veuves sous l’Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe siècles) ou comment gagner son douaire », dans Danielle Haase-Dubosc, Éliane Viennot (dir.), Femmes et pouvoirs sous l’Ancien Régime, Marseille, Rivages, coll. Histoire, 1991, p. 74.

48 Nicole Dufournaud, Bernard Michon, « Les femmes et l’armement morutier : l’exemple des Sables-d’Olonne pendant la première moitié du XVIIIe siècle », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 110-1, 2003, p. 93-113, ici p. 98.

49 Jacques Poumarède, « Le droit des veuves… », art. cité, p. 64-65.

50 Ibid., p. 66.

51 Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime, Paris, Belin, 2001, p. 279.

52 Vanessa Olry, Les femmes et le négoce à Nantes…, op. cit., p. 168.

53 AD LA, 1 J 491, lettre du 15 février 1784, f° 50.

54 AD LA, 1 J 491, lettre du 3 mai 1784, f° 62.

55 AD LA, 1 J 491, lettre du 13 mars 1784, f° 59.

56 AD LA, 1 J 491, lettre du 3 mai 1784, f° 63.

57 Gabriel Debien, « Une nantaise à Saint-Domingue… », art. cité, p. 414.

58 Jacques de Cauna, L’Eldorado des Aquitains, Gascons, Basques et Béarnais aux Iles d’Amérique (xviie-xviiie siècles), Biarritz, Atlantica, 1998.

59 AD LA, 1 J 491, lettre du 4 mai 1783, f° 39.

60 Étienne Pouly, D’un exil à l’autre, l’insertion d’une famille irlandaise dans la noblesse de France : les Walsh (1741-1798), master 2 d’histoire, dactyl., dir. Bernard Michon, Université de Nantes, 2019.

61 AD LA, 1 J 491, lettre du 2 juillet 1786, f° 82.

62 AD LA, 1 J 491, lettre du 4 mai 1783, f° 28.

63 Vanessa Olry, Les femmes et le négoce à Nantes…, op. cit., p. 195.

64 Olivier Pétré-Grenouilleau, Les négoces maritimes français. XVIIe-XXe siècle, Paris, Belin Sup Histoire, 1997, p. 63.

65 Bernard Michon, « Les lettres de change et leur utilisation à Nantes au XVIIe siècle », dans Fabien Bartolotti, Gilbert Buti, Xavier Daumalin et Olivier Raveux (dir.), Les outils de l’activité portuaire maritime en Europe méditerranéenne et atlantique, XVIIe-XXe siècle, Actes du colloque de Marseille (4-5 octobre 2018), Aix-en Provence, Presses universitaires de Provence, 2021, p. 215-227.

66 AD LA, 1 J 491, lettre du 2 septembre 1784, f° 71.

67 Sur ce sujet, voir notamment : Bernard Michon et Nicole Dufournaud (dir), Femmes et négoce dans les ports européens (fin du Moyen Âge-XIXe siècle), Actes des journées d’études de Nantes (10 mars 2016 et 6 octobre 2016), Bruxelles, Éditions Peter Lang, coll. « Pour une histoire nouvelle de l’Europe », 2018.

68 AD LA, 1 J 491, lettre du 29 mars 1783, f° 23.

69 Érick Noël, Les Beauharnais. Une fortune antillaise, 1756-1796, Genève, Droz, 2003, p. 270-271, 371-373.

70 AD LA, 1 J 491, lettre du 2 septembre 1784, f° 66-67.

71 Les fonds Chaurand et Delaville-De Guer contiennent des registres de milliers de lettres destinées à l’Europe et aux Îles. Les lettres ont pour objet des financements, participations dans des navires, des lettres de change, des achats de marchandises, des rentes, etc.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Vanessa Olry

Quelques mots à propos de : Bernard Michon

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)