- Accueil

- > Numéros parus

- > 2022-6

- > Dossier

- > Saint-Domingue comme un mirage ? Le parcours de vie transatlantique du négociant rochelais Jean Séverin Regnaud de Beaumont et de sa famille à travers leur correspondance (1743-1786)

Saint-Domingue comme un mirage ? Le parcours de vie transatlantique du négociant rochelais Jean Séverin Regnaud de Beaumont et de sa famille à travers leur correspondance (1743-1786)

Par Olivier Caudron

Publication en ligne le 20 mars 2023

Résumé

Pensant réaliser de bonnes affaires en peu de temps à Saint-Domingue, à la fois comme représentant des créanciers de la succession du négociant et armateur rochelais Thiollière et en son nom propre, Jean Séverin Regnaud de Beaumont gagne l’île en 1743, laissant son épouse à La Rochelle. Il va rencontrer toutes sortes de difficultés qui l’amèneront à s’accrocher à la colonie et en définitive à y vivre pendant 32 ans jusqu’à sa mort en 1775. Entre-temps il aura recréé sur place un foyer avec une femme noire qui lui donne deux enfants. Son fils Jean Marie Olive venu depuis La Rochelle le rejoindre sera témoin de ses conditions de vie modestes et demeurera à son tour à Saint-Domingue, vivant la vie des petits Blancs à la recherche d’emplois sur les habitations.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Saint-Domingue comme un mirage ? Le parcours de vie transatlantique du négociant rochelais Jean Séverin Regnaud de Beaumont et de sa famille à travers leur correspondance (1743-1786) (version PDF) (application/pdf – 2,2M)

Texte intégral

1Lorsqu’au printemps 1743, Jean Séverin Regnaud de Beaumont, négociant âgé de 37 ans1, quitte La Rochelle pour Saint-Domingue, il est bien loin de soupçonner combien cette décision va déterminer toute la suite de son existence et la destinée de sa famille. Si notre homme traverse ainsi l’océan, c’est pour représenter les créanciers de la succession du négociant et armateur rochelais Pierre Simon Thiollière2 auprès de la veuve qui part de La Rochelle pour aller dans la colonie accélérer le recouvrement d’« une grande quantité de fonds et d’effets3 » dus à son défunt mari. Regnaud laisse derrière lui son épouse Marie Madeleine Royer4, enceinte de leur sixième enfant5. La procuration générale qu’il a établie avant son départ en faveur de sa femme va faire d’elle une femme d’affaires – cas peu fréquent alors6 –, traitant avec Nantes, Bordeaux ou encore Le Havre.

Une correspondance familiale et d’affaires

2C’est du reste par le fonds d’archives provenant de Marie Madeleine Royer7 qu’est principalement connu le destin de cette famille. On y trouve notamment des lettres reçues, familiales et/ou commerciales, mais aussi des copies de courriers envoyés et divers papiers familiaux, documents notariés, contrats de mariage, inventaires, comptes, testaments, etc. C’est la correspondance qui nous retiendra surtout ici et en particulier celle qui concerne Saint-Domingue8 et les relations entre mari, femme et fils, avec comme personnages secondaires des amis et voisins bordelais de Regnaud ainsi que son exécuteur testamentaire.

3Cette correspondance, dont l’édition aurait un réel intérêt, présente certains traits habituels pour l’époque et ces relations épistolaires transatlantiques. Elle s’inscrit en effet dans un espace-temps singulier : l’acheminement des courriers et donc la fréquence de leur réception sont tributaires de la distance océanique, des fortunes de mer et des conflits navals. L’épouse numérote ainsi ses envois et les expédie en double ; les courriers échangés commencent par indiquer les missives reçues, la date de leur rédaction et celle de leur arrivée au destinataire. La patience est de mise. Le fils Regnaud écrit à sa mère que la réception d’une lettre d’elle a calmé son « inquiétude extrême » : il est vrai que depuis six mois il n’avait vu arriver qu’une seule missive maternelle, et de surcroît rédigée cinq mois auparavant. Les lettres partant de Saint-Domingue mentionnent des thèmes alors fréquents ou récurrents9, comme les conséquences dommageables – pour les affaires, la circulation des personnes et des marchandises, l’approvisionnement, et donc le courrier – des guerres qui reviennent à intervalles relativement réguliers : guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), guerre de Sept Ans (1756-1763), guerre d’Indépendance américaine avec l’implication française (1778-1783). Parmi les autres aléas et fléaux, on trouve les conditions climatiques (inondation, sécheresse, ouragan…), les tremblements de terre, les dégâts dus aux rats, les soucis de santé ou encore le coût de la vie, des vivres et des vêtements, et le prix des « nègres ». Le manque de liquidités (« l’argent est si rare ») rend difficile le paiement comptant et entraîne le recours massif au crédit, qui se traduit lui-même souvent par des difficultés de recouvrement, voire des défaillances et des « retours » de produits coloniaux vers la métropole qui ne se font pas. Les procès sont nombreux et sans fin, aux mains d’une justice considérée comme vénale, partiale et lente. La correspondance témoigne également des liens entre « pays » : les relations entre compatriotes rochelais (auxquels s’ajoutent quelques Bordelais) sont nombreuses, pour les affaires, la vie sociale et d’éventuelles, mais parfois vaines, demandes d’entraide mais en définitive assez souvent déçues.

4C’est aussi l’usage de la lettre en tant que média de communication qu’il est intéressant d’examiner au travers de cet ensemble épistolaire : lettre qu’on lit en public ou dont, au contraire, on tâche de conserver le contenu intime. L’exécuteur testamentaire de Regnaud de Beaumont, de Colom, pratique la lecture intrusive – et un abus de pouvoir – en décachetant et lisant les lettres que s’échangent le fils Regnaud et sa mère ; cette transparence relève pour lui de la confiance mutuelle. Face à cela, le fils Regnaud décide de préserver le secret de sa correspondance en allant mettre lui-même ses lettres « au sac » pour envoi, puisque, écrit-il à sa mère, « dans les lettres d’une mère à un fils ou d’un fils à sa mère, il y a quelquefois des choses qu’on n’est pas bien aise que les étrangers voient » ; et plus largement, il souhaite pouvoir « écrire librement ». Lorsque son père, devenu aveugle, lui demandait de faire lecture des missives qu’il adressait à La Rochelle, Jean Marie Olive Regnaud entourait les passages – critiques ou décrivant certaines réalités – qu’il ne voulait pas porter à la connaissance paternelle et expliquait ainsi ce stratagème à sa mère :

Je vous prie, chère Maman, de ne point parler de tout ce que j’écris et écrirai en entourage dans mes lettres : je fais cela pour ne me point tromper quand je les lui lis, parce qu’il y a certaines choses qui ne lui feraient pas plaisir à entendre. Vous pourrez en faire autant dans les vôtres.

5De Colom avait d’ailleurs mis en grande colère le père, dans les derniers temps de son existence, à l’endroit du fils, en faisant lecture d’une lettre que ce dernier envoyait à sa mère.

6Marie-Madeleine Royer elle-même, « voyant que [ses] lettres n’opéraient rien sur l’esprit et sur le cœur » de son mari, avait pris l’habitude de correspondre secrètement avec des amis et voisins de celui-ci, pour en savoir plus sur ses intentions et aussi pour tenter d’influer sur lui, à la fois pour son retour en France et pour obtenir des envois d’argent ou de produits coloniaux. La confidentialité s’imposait naturellement à ces échanges, ce que rappelle bien le Bordelais Prévost à la Rochelaise :

Je vous prie de ne lui rien donner à connaître sur ce que j’ai arraché de lui avec bien de la peine, car il se douterait que cela ne peut être que moi à qui il l’a confié, et se méfierait de moi. Alors je ne pourrais plus vous instruire de ce qui se passerait.

Une succession très épineuse

7Si l’épouse demeurée à La Rochelle s’est mise à user de telles solutions épistolaires de contournement, c’est que le cours de la vie de son mari, et de la sienne propre par conséquent, avait pris une tournure totalement inattendue. Tout démarrait pourtant bien en 1743 : l’opportunité de ce séjour domingois paraissait alléchante et Regnaud de Beaumont, lui-même créancier pour un montant modeste du défunt Thiollière, avait apparemment sauté sur l’occasion lorsque le syndicat des créanciers10 avait recherché un volontaire pour être l’adjoint à Saint-Domingue de la veuve Thiollière. « Par honneur et à cause des intérêts qui courent », celle-ci s’était proposé de passer dans la colonie pour accélérer les recouvrements, mais les créanciers, méfiants, avaient exigé qu’elle fût accompagnée par leur représentant. Il y avait, pensait-on, 600 000 livres à récupérer là-bas, la durée de recouvrement était estimée à deux à trois ans et la commission à servir à Regnaud fixée à 10 %. De surcroît, celui-ci était autorisé à mener en parallèle ses propres affaires et il avait d’ailleurs des créances à faire valoir à titre personnel dans la colonie, suite à la vente effectuée par lui d’une habitation en 173911.

8Regnaud était si sûr de son fait qu’à son arrivée dans l’île il tint, s’il faut en croire la veuve Thiollière, à s’équiper sur un grand pied avec l’achat, pour un montant de 10 000 livres, d’une chaise « des plus magnifiques », quatre chevaux, un nègre cocher et un postillon – « un train de seigneur », dénonce la veuve. Mais au bout de quelques mois seulement, le Rochelais déchante. Découvrant la réalité insulaire, la difficulté à contraindre des débiteurs impécunieux ou indélicats, la malhonnêteté du commis local de Thiollière, les défauts de la justice dans l’île, s’épuisant et tombant malade, constatant qu’il ne lui est guère possible de mener, en sus, des affaires personnelles, Regnaud aspire très vite à être relevé de la fonction d’adjoint à la veuve, laquelle du reste décède sur place dès 1744, et à rentrer en France. D’ailleurs, la succession Thiollière à Saint-Domingue ne s’avère en définitive guère supérieure à 300 000 livres, dont un tiers en « créances douteuses » difficilement récupérables voire perdues. Entre l’arrivée de Regnaud dans la colonie vers le milieu de 1743 et le début de 1746, soit environ 30 mois, les sommes recouvrées avoisinent seulement les 48 000 livres.

9Mis en cause par les créanciers de la succession qui ne comprennent pas la faiblesse de ces retours, Regnaud adresse de Léogane, le 23 février 1746, une longue lettre à Vincent Bureau, leur syndic, dans laquelle il répond point par point aux critiques et expose les difficultés rencontrées, en affirmant qu’il est dans cette affaire « le premier trompé »12. Les débiteurs sont « mauvais », « ce qui en reste aujourd’hui étant tout le rebut » : « les commis de M. Thiollière ne se sont pas piqués de bien connaître à qui ils vendaient ». Les créanciers « ont cru et m’ont fait croire qu’il était dû ici 600 mille livres à cette succession », or « les gros biens de cette succession n’étaient que chimères ». À l’insolvabilité des débiteurs13 s’ajoutent les tracas dus à la guerre, les navires ne pouvant traverser l’Atlantique, et même contourner l’île, qu’en convois escortés par la marine royale ; or, aucun convoi ne part de la bande Sud de Saint-Domingue, alors que les sucres que Regnaud voudrait expédier à La Rochelle se trouvent au Fond de l’île à Vache. Les marchandises restées en magasin trouvent difficilement preneur, leur mauvaise qualité « y a beaucoup contribué, par le peu de soins que [le commis] en a pris, laissant tout gâter ou par la pluie ou par la poussière ou par les rats qui avaient coupé les chapeaux, les tapis de laine, les toiles, les tapisseries etc., environ 100 livres de thé tout pourri etc. ». Autre difficulté rencontrée, signe sans doute de malhonnêteté de la part des habitants, « les poids sont extrêmement faibles partout ; nous avons demandé qu’ils fussent étalonnés […], l’autorité n’y prête pas la main, aussi n’en a-t-il rien été. Il faut recevoir pour 100 livres ce qui n’en pèse pas quelquefois 90 livres ». De toute façon, « on obtient rarement et difficilement en ce pays bonne et prompte justice ».

10Pour « donner une idée combien difficilement peut-on réussir, surtout dans ce temps, à être payé même du plus riche habitant », Regnaud évoque son cas personnel : il a vendu en 1739, à titre personnel, « une habitation, nègres, bestiaux, ustensiles d’habitation et de nègres etc., payable partie comptant, le reste en quatre termes d’année en année. Le dernier terme est échu de février 1743, les deux derniers me sont dus. Voilà donc une créance bien constatée par bon contrat » et pourtant, malgré toutes les démarches et procédures engagées, « il me faut attendre la volonté de mon débiteur ».

11Regnaud rappelle à Bureau que dès août 1743, soit très peu de temps après son arrivée dans la colonie, il a demandé à être déchargé de sa mission et à rendre son compte, requête qu’il a depuis renouvelée à plusieurs reprises : « Faites faire, je vous prie, une assemblée de MM. les créanciers pour qu’ils aient à nommer un autre syndic en ce pays et à lui envoyer leur procuration pour qu’il ait à se charger de toutes les affaires de la succession, à recevoir mon compte et à m’en décharger ». Ainsi, écrit-il, « j’aurai au moins le temps de vaquer à mes affaires et de les finir », avant de « me retirer à la paix auprès de ma famille de qui je ne comptais pas assurément être aussi longtemps absent ». Si on lui refuse la grâce d’être déchargé, il demande que son pourcentage soit relevé à 25 %. Car non seulement il n’a pas le temps de s’occuper de ses propres affaires, mais son « onéreuse charge » lui « coûte considérablement », en raison de « beaucoup de procès indispensables, de voyages, de peines, de travaux et de vives maladies ».

12Le syndicat faisant la sourde oreille, Regnaud, par le truchement de sa femme et procuratrice, introduit, en 1746-1747, un recours devant la sénéchaussée de La Rochelle, exposant qu’il ne peut demeurer plus longtemps à Saint-Domingue, en raison d’une part des « fréquentes et dangereuses maladies qu’il a eues et qu’il a de temps à autre, qui l’ont souvent mis en danger de mort », d’autre part de ses « affaires domestiques » et de « l’intérêt de sa famille » qui le rappellent à La Rochelle ; il ne saurait donc « passer le reste de sa vie » dans la colonie à gérer les affaires du syndic et des créanciers. Un avis juridique rendu en 1748, à propos de l’acte notarial de mars 1743 qui engageait Regnaud, conforte ce dernier dans sa position, considérant qu’il a déjà passé suffisamment de temps aux colonies « pour qu’il puisse prendre la liberté de s’en revenir trouver sa famille » et qu’« il serait ridicule de prétendre qu’il y doit demeurer jusqu’à sa mort en abandonnant sa femme et sa famille, ce qui ne peut jamais avoir été son intention ». Mais, au grand dam de Regnaud et de ses proches, ces démarches n’aboutissent pas. Il est vrai que dans le mouvement de ce qui paraissait devoir être une campagne aisée de recouvrement de dettes, aucune clause de résiliation n’avait été prévue.

Partir ou rester ?

13Toutefois, en 1748, le discours de Regnaud évolue. En effet, quelques succès judiciaires sont venus l’encourager et il peut alors écrire au syndic : « Me voici bientôt à la fin du plus pénible. […] Cela m’a fait prendre le parti de rester autant que ma santé me le permettra ». Les nouvelles dispositions de son mari ne manquent pas d’alerter Marie Madeleine Royer, toujours seule à La Rochelle avec leurs enfants. D’autant que le sujet de la santé de son mari n’est pas une figure de style. Aux lettres qu’elle envoie en août 1749 et mars 1750 à un ami de Regnaud, le Bordelais Jean Béchade à Léogane, celui-ci répond en août 175014, en confirmant que son mari « a été longtemps en danger et extrêmement mal », ce qui a pu faire « craindre pour ses jours ». Lui-même, Béchade, a eu la santé « extrêmement dérangée ». Il explique, dans un courrier qui nous livre un aperçu rare sur la psychologie de Jean Séverin Regnaud :

Il n’y a pas lieu de douter, Madame, que ce ne soit le travail et ces grandes écritures qu’il nous faut faire dans un pays tout de feu, qui ne nous causent ces fâcheuses indispositions qui ne proviennent que d’un sang extrêmement échauffé par des ouvrages pénibles et continuels. On a beau dire qu’il faut se modérer sur cela, le travail commande, et des gens d’honneur et de probité qui ne pensent qu’à remplir leur devoir, soit d’intérêt ou d’amitié, s’y livrent sans réflexion et on ne s’aperçoit qu’on a trop travaillé, que quand on est malade. Un homme qui a besoin d’arranger des affaires et à qui on donne des conseils de se modérer, les écoute, convient qu’ils sont bons et va son train. Monsieur Regnaud, Madame, est de ce caractère. Je l’ai sermonné mille fois sur son trop d’assiduité dans cette malheureuse affaire de la succession Thiollière. […] Il m’a seulement à chaque fois répondu que j’avais raison, mais qu’il était obligé d’aller jusqu’au bout, sans quoi un autre viendrait jouir du fruit de ses travaux. […] Vous, Madame, et toute votre chère famille, que M. Regnaud chérit plus que lui-même, êtes l’objet qui l’engage et le force à travailler. […] Cette chère petite famille au nom de qui vous voulez que je lui parle, l’oblige à tout faire pour leur acquérir quelque chose.

14Béchade projette de quitter la colonie, mais ce n’est toujours pas le cas de Regnaud, continue le Bordelais, qui a pourtant essayé de le convaincre comme le lui avait demandé Marie Madeleine Royer :

J’ai formé le dessein de me retirer en France en avril prochain. Je ne sais si je réussirai : pour y parvenir, il me faut beaucoup et longtemps travailler. Je suis mortifié que Monsieur Regnaud ne prenne pas ce parti, mais les raisons qu’il m’a données sont si plausibles que je ne les combats point. Je me contente d’admirer votre mérite et le parfait amour qui vous unit si étroitement à lui qu’il vous cause des inquiétudes mortelles, ces mêmes inquiétudes que je vois si bien peintes dans vos lettres. Ces alarmes où vous êtes sur sa santé m’affligent excessivement […]. Je crains en partant de perdre le meilleur ami que j’aie, en le laissant dans un pays que je déteste et que la nécessité m’oblige d’habiter depuis longtemps. […] J’ai parlé à M. Regnaud. J’ai cherché à le tenter pour l’engager à repasser en France. Il m’a dit qu’il voulait voir l’affaire de la succession Thiollière terminée, qu’il veut profiter de quelques bonnes affaires qui lui tombent en mains tous les jours, qu’il lui est dû de fortes sommes éparses qu’il veut recouvrer, qu’enfin il ne compte s’en retourner que dans cinq ou six ans. Cet aveu lui a arraché des larmes dont il n’a pas été le maître. Comme son parti est pris, je pense, Madame, qu’il est inutile de lui faire violence.

15Est-ce pour se faire pardonner quelque peu son absence que Regnaud expédie à son épouse, en 1752, un jeune esclave d’environ 16 ans, dénommé Tranchemontagne15 ? Elle le place en tout cas en apprentissage de tonnelier et le fait baptiser en la paroisse Saint-Barthélemy sous le prénom d’Étienne16, conformément aux conditions posées par la déclaration royale de 1738 pour le séjour servile en métropole – perfectionnement de l’instruction religieuse et apprentissage d’un métier utile aux colonies –, même si ce Noir lui servait très probablement surtout de domestique, selon l’usage répandu en contournement de la loi17. Mais Marie Madeleine Royer résilie dès le 6 septembre 1753 le contrat d’apprentissage, deux mois avant son terme18, puis s’embarque – probablement servie par Tranchemontagne pendant le voyage – et, le 2 novembre, donne naissance à Saint-Domingue à un fils, son septième enfant, Jean Marie Olive, baptisé le 11 décembre en la paroisse Sainte-Rose de Léogane19. Que s’est-il donc passé ? Regnaud a-t-il effectué un séjour à La Rochelle au début de l’année, mais dans ce cas pourquoi partir en fin de grossesse accoucher dans la colonie ? Ou sa femme a-t-elle connu un autre homme et voulu donner naissance dans l’île pour éviter le scandale ? Quoi qu’il en soit, elle demeure alors à Saint-Domingue jusqu’au printemps 175520 et tâche de convaincre son époux de repartir avec elle. Il renouvelle effectivement des démarches pour être relevé de son engagement vis-à-vis des créanciers de la succession Thiollière, démarches cette fois couronnées de succès puisqu’en 1755 le syndicat désigne un nouveau chargé de procuration en la personne de Daniel Besse de Labarthe fils aîné.

16Regnaud ne quitte pas pour autant Saint-Domingue et, probablement parce que la guerre qui s’annonce menace de couper à nouveau les communications avec la métropole, sa femme, enceinte, repart sans lui, emmenant Jean Marie Olive ; l’acte de baptême de leur huitième enfant, le 25 octobre 1755 à La Rochelle, précise, sans doute pour prévenir toute suspicion, que la mère est « arrivée depuis peu de Léogane ».

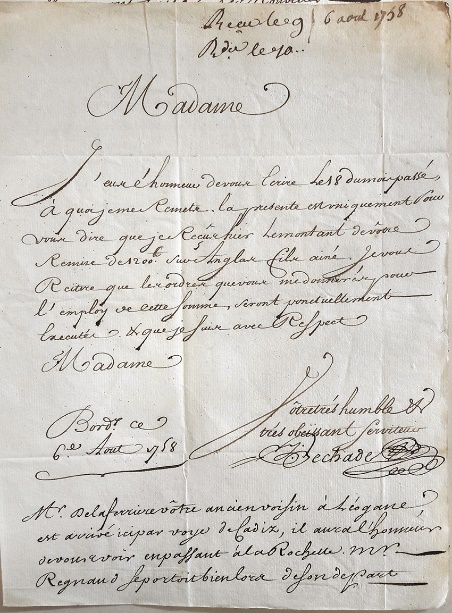

Fig. 1. Lettre envoyée par Jean Béchade à Marie Madeleine Royer, épouse Regnaud de Beaumont, Bordeaux, 6 août 1758 (reçue le 9 août 1758)

Dans cette correspondance de nature commerciale, Béchade donne également des nouvelles de Regnaud à son épouse. Voir l’image au format original

Cliché O. Caudron.

17La position de Regnaud s’avère très incommode : le passage de témoin avec son successeur s’opère sans remise de comptes préalable auprès du syndicat, Regnaud a avancé à titre personnel des sommes très importantes au profit de la succession, notamment en frais de justice, et, pour ne rien arranger, Besse de Labarthe va vite se révéler être un escroc. Il détourne effectivement à son profit les sommes et les biens (y compris une habitation entière) récemment récupérés par Regnaud et que ce dernier, trop confiant sans doute et heureux d’être enfin déchargé – après douze ans – du poids de la mission, lui remet imprudemment.

18La correspondance paraît lacunaire pour la décennie qui suit. L’épouse délaissée ne renonce pourtant pas à obtenir le retour de son mari, et ce d’autant plus que les rentrées d’argent se raréfient et qu’elle se retrouve dès lors confrontée à des soucis financiers. De surcroît, des enfants décèdent, d’autres sont en mauvaise santé. Au début des années 1770, il ne reste plus en vie que deux filles et un garçon, Jean Marie Olive. En 1773, leur mère écrit à un neveu, l’abbé Croisetière, que le fils – qui atteint alors vingt ans – souhaite embrasser l’état ecclésiastique et qu’« il en porte l’habit depuis un an », mais que, faute de moyens, il reste « borné au séminaire d’ici, étant hors d’état de le faire passer à Paris ou Angers, [ce] dont je gémis assez ». Quelques années plus tard, elle redira sa douleur : « Quant à l’éducation de mon fils, excepté en effet la lecture, l’écriture, la danse et les classes, il n’a pu en avoir d’autre puisque je manquais de fonds ». L’amertume de Marie Madeleine Royer va donc croissant. Elle redoute de ne plus pouvoir tenir son rang social et doit en plus assurer la dépense résultant de l’achat, en 1770, d’une maison de campagne à Nieul (à quelques lieues de La Rochelle), dont le bon air devrait, lui a-t-on dit, être bénéfique à la santé de sa fille malade. Certes, la perspective d’un retour du mari n’a pas disparu et Jean Béchade peut écrire depuis Bordeaux, en juin 1757 : « Il me marque seulement qu’il travaille à terminer ses affaires pour repasser en France le plus tôt qu’il pourra ». Mais les années défilent, et les soucis de santé de Regnaud s’accumulent : asthme, oppressions, goutte…

19C’est bientôt un nouvel interlocuteur qui va servir à l’épouse de truchement à l’égard de son mari – probablement faute de réponse directe de celui-ci. Il s’agit encore d’un Bordelais, nommé Prévost, qui correspond avec elle depuis Bordeaux puis, à partir de 1768, depuis Saint-Domingue, en tant que voisin et ami de Regnaud. Désormais, la demande de la Rochelaise, qu’elle charge Prévost de porter, n’est plus seulement que l’époux revienne, mais aussi qu’il lui fasse parvenir de l’argent ou des produits coloniaux négociables. Dès 1767, Prévost lui dit avoir écrit à Regnaud « du désir [qu’elle a] qu’il passe en France » et l’avoir engagé à aller dans ce sens.

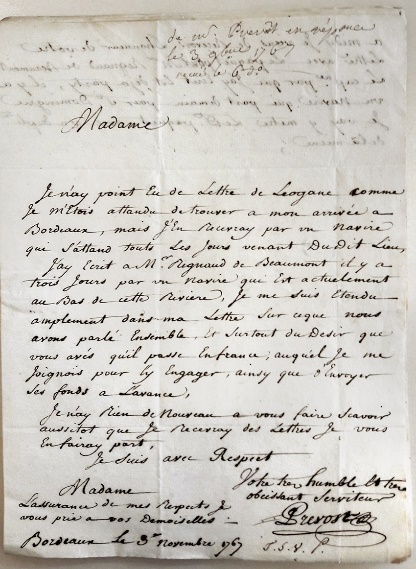

Fig. 2. Lettre envoyée par Prévost à Marie Madeleine Royer, épouse Regnaud de Beaumont, Bordeaux, 3 novembre 1767 (reçue le 6 novembre 1767)

Prévost, alors à Bordeaux, indique à Marie Madeleine Royer qu’il vient d’écrire à Regnaud en lui indiquant notamment le désir de sa femme qu’il repasse en France. Voir l’image au format original

Cliché O. Caudron.

20En janvier 1768, alors qu’il s’apprête à gagner la colonie, il lui confirme qu’il ne négligera rien pour pousser son mari à rentrer ; il suggère en même temps qu’elle fasse pression sur lui en lui écrivant que si elle ne le voit pas « venir dans le courant de l’année prochaine, temps où il peut avoir fini ses affaires », elle mettra sa famille « en pension » et ira le chercher à Léogane, ce qui, selon lui, « pourra l’ébranler ». Devenue veuve, Marie Madeleine Royer témoignera des efforts déployés par Prévost : il « s’est chargé nombre de fois de me donner des nouvelles de mon mari » et « de lui porter de vive voix mes sollicitations de quelques remises », ce qui a permis de procurer « deux ou trois fois » des subsides à l’épouse.

21C’est précisément grâce à Prévost que la situation finit par se clarifier, en 1768 seulement, comme il l’écrit le 18 juillet à Marie Madeleine21 :

M. Regnaud est venu plusieurs fois chez moi, ce qui m’a donné occasion de lui parler souvent de ce que vous m’aviez dit et écrit. Dans toutes ses conversations, je ne lui ai vu nullement de disposition pour son retour en France comme il me l’avait dit plusieurs fois, ce qui m’a poussé à l’indiscrétion de lui demander s’il était précisément dans le dessein de passer en France ou de rester ici. Il me dit que depuis quelque temps il agitait en lui-même le parti qu’il prendrait mais que, tout réfléchi, son âge avancé, le long temps qu’il a passé à Saint-Domingue lui faisait craindre le climat de France auquel il ne pourrait soutenir que peu de temps, qui le priverait de jouir longtemps du plaisir d’être auprès de sa famille, qu’il voyait que tous ceux qui y passaient à un certain âge, même plus jeunes que lui, n’ont pu y soutenir un hiver, que par conséquent il s’était décidé à rester à Saint-Domingue. Je suis bien fâché de vous apprendre cette nouvelle, mais comme vous m’avez engagé à ne pas vous cacher ce qui pourrait être intéressant pour vous et pour votre famille, [cela] m’a déterminé à vous l’annoncer, quoique je prévoie d’avance que cela vous affligera par bien des raisons […]. J’aurais bien souhaité d’avoir pu l’engager (à quoi je n’ai pas manqué) à seconder vos intentions, mais j’ai vu que cela était inutile.

Du négoce à la terre

22L’argumentation uniquement basée sur la conservation de la santé et de l’existence de Regnaud, disant préférer ne pas du tout revoir sa famille que risquer de la voir peu de temps, paraît évidemment fallacieuse et égoïste. Mais dès lors, Prévost va du moins s’employer à le convaincre de faire le meilleur choix économique, pour lui et pour sa famille, en quittant le commerce pour la terre : de négociant, devenir habitant. Face à un certain laisser-aller de son interlocuteur, il le presse de solder ses affaires en cours (« Je ne le laisserai pas tranquille qu’il ne finisse tout ») et va chercher à vendre le navire dans lequel ils ont tous deux des intérêts, dans l’idée que Marie Madeleine Royer puisse toucher la part de son mari. Et de s’attacher à persuader Regnaud de changer de condition :

Je lui ai dit que puisqu’il était entièrement décidé à rester à Saint-Domingue, il fallait qu’il prît un parti pour ne pas se consommer à Léogane où il était en occasion de faire beaucoup de dépense, d’avoir une troupe de nègres au nombre de dix nègres tous en état de travailler, six négresses et trois négrittes déjà grandes, qui fait en tout 19 têtes, dont, calcul fait avec lui, la nourriture lui coûte environ 1600 livres par an, sans compter les hardes pour les vêtir et ce qu’ils volent. Je lui ai représenté qu’il y avait des habitants qui n’avaient pas plus de nègres sur une place qui faisait de 18 à 20 milliers de café, qu’il n’avait pas d’autre parti à prendre tant pour éviter la dépense de la subsistance de ses nègres – qu’au contraire il en tirerait par ce moyen un revenu – que pour conserver quelque chose à sa famille […]. De quoi il est convenu avec moi qu’il voyait que ce que je lui conseillais lui était avantageux. Et de quitter la ville le dessein formé, il n’y a plus qu’à l’exécuter. Je me suis mis en mouvement pour cela à lui procurer une terre de peu de valeur, de 8 à 10 000 livres, déjà établie en café. Il faut lui rendre justice, il est laborieux pour l’agriculture et aujourd’hui cela ne peut être que son occupation.

23Prévost déniche donc pour Regnaud, qui l’acquiert en 1769, une modeste habitation dans les mornes proches de Léogane, quartier des Orangers. Une case principale en bois, composée de trois pièces ou « chambres », est accompagnée de deux bâtiments sur les ailes et quatre cases à nègres. Regnaud tombe toutefois longuement malade en 1769, au point que Prévost a « peur pour lui » ; le Bordelais va le voir toutes les semaines et finit par lui arracher une lettre (d’une écriture déformée) pour sa femme et l’envoi d’un quart de café.

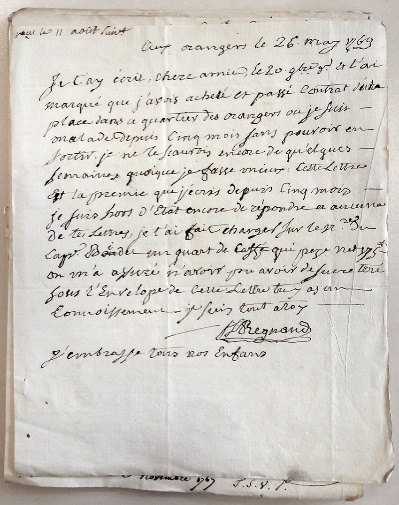

Fig. 3. Lettre envoyée par Jean Séverin Regnaud de Beaumont à sa femme Marie Madeleine Royer, quartier des Orangers à Léogane (Saint-Domingue), 26 mai 1769 (reçue le 11 août 1769)

Prévost a réussi à obtenir de Regnaud qu’il écrive une lettre pour sa femme et qu’il envoie à celle-ci un soutien matériel. Malade depuis cinq mois sur l’habitation qu’il a acquise dans le quartier des Orangers à Léogane, Regnaud, d’une écriture déformée, annonce à sa femme l’envoi d’un quart de café. Voir l’image au format original

Cliché O. Caudron.

24Prévost rend compte à Marie Madeleine Royer de ses efforts : « Je n’ai pas manqué de lui parler au sujet de ce que vous me dites par vos lettres, il me dit oui, qu’il verra, mais je crains qu’il oublie cela comme autre chose ; il est vrai qu’il est bien tombé, cette maladie dont il n’est pas encore rétabli l’a bien dérangé ». Néanmoins, une fois remis sur pied, Regnaud endosse vite le costume d’habitant, même s’il est désormais confronté aux aléas météorologiques. Le café est alors en grande vogue : c’est, dit-on, « aujourd’hui la pierre philosophale que cette graine ».

25Mais le nouvel habitant se désintéresse désormais du reste, ce qui inquiète Prévost dans un courrier de mai 1770 : « Il est actuellement à faire planter des cafés, mais aussi il néglige entièrement toutes ses autres affaires […] ; il me promet beaucoup et il n’en fait rien ». Comme « il ne s’occupe que de son habitation », « je prévois qu’après lui il laissera beaucoup d’embarras ». Regnaud finit par s’irriter de l’insistance de Prévost qui de ce fait, faute d’informations, laisse passer deux années avant de réécrire en mars 1773 à Marie Madeleine Royer : « Je n’ai eu rien à vous écrire par la réserve de M. Regnaud à mon égard, qui depuis ce temps m’a caché toutes ses affaires ni même m’en charger [sic] comme il faisait ci-devant » ; « je le sollicitais depuis longtemps pour terminer un compte avec M. Begouen », mais « toutes mes sollicitations lui ont déplu, puisqu’il me dit que j’étais son ennemi déclaré et que je n’allais chez lui que politiquement ». Et de conclure : « Ses affaires sont toujours dans le même état », « je crois qu’il ne les terminera jamais ».

26Devant le peu de réussite du café sur son terrain, Regnaud reconvertit sa production vers l’indigo et fait construire pour cela un bassin alimenté par l’eau de la rivière. Mais à ses soucis antérieurs de santé sont venues s’ajouter d’autres misères. Il est ébranlé par le tremblement de terre meurtrier et destructeur qui affecte Saint-Domingue en 1770, et en particulier les quartiers de Port-au-Prince, Léogane, Petit Goave et Les Cayes, causant une nouvelle inquiétude à sa famille tant qu’elle ne reçoit pas de ses nouvelles. Puis c’est un accident qui en 1772 lui fait perdre la vue. Pendant ce temps, la situation matérielle des siens continue de se dégrader : « Mon mari, écrit en 1773 son épouse, oublie les secours qu’il doit à sa famille ». L’année suivante, Jean Marie Olive, ne pouvant poursuivre d’études et afin de ne plus être un poids pour sa mère, décide de rejoindre son père. Il peut dès lors attester, en mai 1774, que celui-ci ne se trouve pas en meilleure posture22 :

Vous ne sauriez croire, chère Maman, combien mon cher Papa est au désespoir de n’avoir pu et de ne pouvoir vous envoyer aucun soulagement. Il a été et est plus que jamais dans une impossibilité physique de le faire, manquant lui-même de bien des choses, faute d’argent dont il est dépourvu depuis longtemps et ayant à peine le nécessaire. […] L’inquiétude de vous savoir dans une situation aussi critique […] a été la plus grande cause des maladies qu’il a eues, passant les nuits entières sans dormir. Il est même persuadé que la perte de sa vue, qui est irréparable, a été [un] des effets des chagrins qu’il a essuyés par rapport à vous. Il y a un temps infini que mon Papa attend de l’argent sans jamais rien voir venir. Il procède actuellement pour en avoir, mais il a affaire à de si grands chicaneurs, les procureurs ou huissiers sont si longs dans leurs opérations qu’ils ne poursuivent qu’autant qu’on leur donne d’argent, toujours d’avance […] ; tout ceci, joint à la misère publique qui règne dans le pays depuis quelques années et dont bien des gens se couvrent pour autoriser leur délai, empêche qu’on ne puisse faire rentrer des fonds. Il espère cependant, chère Maman, une somme qu’il poursuit vivement et aussitôt qu’il le pourra il vous fera passer de quoi adoucir un peu votre situation en attendant mieux.

27Jean Marie Olive approuve la reconversion vers l’indigo (et deviendra un bon connaisseur de cette culture), mais souligne l’insuffisance de main-d’œuvre :

Son habitation est susceptible de revenu en indigo, mais il faut pour cela des nègres, ce qui lui manque. Il n’a que 7 nègres de jardin, dont 2 de fort vieux. Il a été jusqu’ici fort mal conseillé de planter du café : les terres ne valent rien pour cela. Il n’a par conséquent pu faire aucun revenu. Actuellement, il est à bâtir une indigoterie […] et il faudra quelque temps avant de pouvoir mettre les terres en rapport. […] Ainsi, ma chère Maman, il faut que vous tâchiez de patienter encore quelque temps.

28La lettre comporte toutefois une note plus positive :

Nous sommes dans un très bon air et fort bien situés, entourés cependant de mornes, tous plus raides les uns que les autres. J’en ai monté une bonne partie, entre autres un qu’on nomme Casse-Cou, à cause de l’extrême difficulté qu’il y a à le monter. Il y a là une petite ravine où coule une eau pure, claire et délicieuse.

29Mais Regnaud fils n’a guère le temps de se promener :

Je suis sans cesse occupé du soin de faire travailler les nègres. […] Outre que la plupart font les choses de travers, c’est que d’abord qu’on a le dos tourné ils ne font rien. C’est pourquoi il faut sans cesse les veiller. Vous savez bien vous-même, chère Maman, combien il faut avoir d’attention, de prévoyance et de défiance sur les démarches de ces gens-là.

30Il poursuit en encadrant son texte afin de ne pas risquer de le lire par mégarde devant son père :

Tout le monde m’a dit en général que j’avais besoin d’une extrême fermeté pour faire revenir les nègres, qui de tout temps ont été accoutumés à faire ce qu’ils ont voulu, surtout depuis l’accident de mon Papa. Mais je sais, et lui-même en convient bien un peu, que du temps qu’il voyait, ils lui ont fait bien des impertinences, insolences et rapines qui ont été suivis de l’impunité ou de réprimandes si légères que cela n’a fait que les autoriser à en faire davantage. De tout temps, il les a gâtés et les gâte encore.

31Quelques mois plus tard, en août 1774, Jean Marie Olive confirme à sa mère que son père

cherche continuellement dans sa tête quelque expédient pour adoucir votre situation […]. Nous vivons pas mieux, je vous assure, ici que vous en France […]. Il était bien besoin que je vinsse faire un tour ici, car je crois que dans peu ses nègres seraient venus à lui enlever les draps de dessus son lit. Comme les nègres n’ont rien fait depuis qu’il a eu le malheur de perdre la vue, il est aisé de concevoir dans quel état est l’habitation. […] Il vient d’essayer en indigo, qui vient très bien et rend beaucoup. C’est pourquoi j’espère que […] nous ferons dans un an du revenu, ce qui mettra Papa à même de vous envoyer quelque chose.

32De temps à autre, Regnaud père dicte à son fils des lettres pour son épouse. Il paraît effectivement se culpabiliser de ne pouvoir financer sa famille rochelaise. Ainsi, en décembre 1774 :

Je désirerais de tout mon cœur te pouvoir faire quelques bonnes remises […] pour cette année prochaine et beaucoup plus l’année d’après, si Dieu me fait réussir, car […] cela m’occasionne bien des chagrins et de fort mauvaises nuits. [...] À Dieu ma chère amie, je finis en t’embrassant comme doivent faire deux époux qui s’aiment et se chérissent.

La fin d’une longue existence domingoise

33Le 6 juillet 1775, c’est le fils qui prend la plume pour instruire sa mère de ce que « Papa est dans un triste état », pour divers problèmes de santé et à la suite d’une chute, et se trouve « en ville présentement, où il travaille à ses affaires de conscience et autres ».

34Le désordre dans les papiers et la comptabilité de Jean Séverin Regnaud, négligent depuis de longues années, était tel qu’un de ses voisins et amis, Samuel de Colom, négociant à Léogane, se chargeait d’y mettre de la cohérence, constatant que « le découragement, le dégoût du travail, les maladies, la perte de la vue trois ou quatre ans avant sa mort, lui ont fait abandonner tous ses papiers depuis le tremblement de terre ».

35C’est chez de Colom que Regnaud père vit ses dernières semaines, comme son hôte en informe Marie Madeleine Royer par lettre du 11 juillet :

Les premiers jours de son arrivée n’ont été employés qu’à se recueillir et faire ses dévotions. Nous pouvons tous dire que non seulement il reçoit tous les jours de son pasteur les consolations spirituelles, mais qu’il fait un entier abandon du monde et qu’on peut le regarder comme un bon chrétien régénéré. Il souffre beaucoup […] et à moins d’un miracle, surtout à son âge, il est impossible qu’il en revienne.

36L’existence de Jean Séverin Regnaud de Beaumont s’achève ainsi à Léogane le 27 juillet 1775, à l’âge, avancé pour l’époque, de 69 ans. L’acte d’inhumation, à la même date, de ce « négociant et habitant de cette paroisse » de Sainte-Rose nous apprend qu’il était « ancien marguillier et membre de la chambre d’agriculture »23. L’acte insiste, tout comme de Colom, sur la dévotion de la fin de vie de Regnaud, décédé « muni des sacrements de l’Église qu’il a reçus avec la plus grande édification et la soumission et la résignation la plus entière à la volonté du Seigneur ». Ainsi se soldait un séjour domingois de 32 ans au cours duquel le négociant rochelais n’a pas trouvé la fortune, comme l’atteste l’état de la succession reconstitué à grand peine par de Colom, institué du reste exécuteur testamentaire. L’inventaire après décès confirme la fragilité de l’actif, quelque 230 000 livres en argent de Saint-Domingue24, dont une bonne partie ne pourra selon toute apparence pas être recouvrée et dont près de la moitié repose sur la succession Thiollière pour laquelle Regnaud a déboursé des avances, faisant, comme l’exprime de Colom, « plus qu’il ne devait le bien de cette succession ». Les biens immobiliers sont modestes et en piètre état, que ce soit l’habitation, prisée 10 000 livres (et qui n’est pas encore intégralement payée), ou bien l’emplacement à Léogane, « sur lequel terrain est une vieille case […] distribuée en trois chambres », prisé 1200 livres. Les nègres, inventoriés derrière les animaux, sont peu nombreux : neuf hommes dont deux infirmes, cinq femmes dont deux infirmes, et une petite fille. Le passif dépasse quant à lui les 200 000 livres, dont plus de la moitié correspond à des dettes privilégiées, incluant les « droits et reprises » de la veuve, mariée selon la coutume de Paris, et les exigences de de Colom qui chiffre son travail à 40 000 livres pour la garde des papiers, les états dressés, les copies, et un pourcentage de 10 % sur les ventes et sur les sommes récupérées. Dès novembre 1775, la veuve renonce au bénéfice de l’héritage et ne cherche qu’à récupérer ses droits (elle n’y est sans doute jamais parvenue en totalité). Sur les trois enfants vivants, une fille renonce également, la seconde ainsi que Jean Marie Olive maintiennent leurs prétentions, « sous bénéfice d’inventaire ».

37Le testament charge de Colom de la « régie et administration » des biens du défunt. Jean Marie Olive, encore mineur, est institué économe, aux gages annuels de 1500 livres, mais de Colom, « s’il n’est pas content de sa gestion, sera maître de le renvoyer ». Cependant, ce document nous apprend également l’existence de « deux filles naturelles, mulâtresses libres », que Regnaud a eues de la « négresse libre » Marie Anne : Marie Claire et Marie Olive. Leur âge nous est inconnu et, n’apparaissant pas dans les registres paroissiaux de Sainte-Rose de Léogane, elles ne doivent pas être libres de naissance. Si le fils légitime né à Léogane, Jean Marie Olive, a hérité des prénoms de sa marraine, ces registres font apparaître de temps à autre le baptême de filles noires ou métisses dénommées Marie Olive sans lien avec leur propre marraine, signe que cette appellation était, du moins localement, relativement répandue. En tout cas, pour chacune des deux filles, leur père a prévu « une rente et pension viagère » de cent livres à compter du jour de son décès ; elles pourront également conserver le coffre d’acajou contenant leurs « hardes ». Mais rien n’est stipulé pour leur mère. Regnaud a toutefois précisé que les rentes ne pourront être servies qu’après règlement de toutes ses dettes.

38De Colom ne recevra de la veuve qu’au printemps 1776 la procuration lui permettant de faire avancer la succession. Entre-temps, écrit-il, Jean Marie Olive et les « nègres », sur l’habitation, « meurent de faim, n’y ayant point de vivres et pas le sol pour en acheter ». Depuis l’inventaire, le « nègre » Lafortune est décédé et deux autres « sont à la veille de mourir ». « Cette maudite place des Orangers », indique de Colom, coûte plus qu’elle ne rapporte : le revenu de l’année 1775 en indigo n’a atteint que 210 livres. Comment dès lors verser à Jean Marie Olive les gages d’économat prévus au testament ? Il ajoute : « C’est faire perdre un temps bien précieux à Monsieur votre fils que de le laisser [sur cette habitation]. Que voulez-vous qu’il y apprenne ? Au lieu qu’il aurait pu être placé sous-économe dans la plaine, pour apprendre à pouvoir par son travail gagner sa vie ». C’est donc avec une grande satisfaction qu’il parvint à vendre l’habitation, avec ses esclaves et ses bestiaux25, pour la somme non négligeable de 34 000 livres – bien que cette place fût « connue pour être très mauvaise » –, mais dont la moitié seulement comptant. Il céda également « le terrain de la ville » (information communiquée à la veuve Regnaud en juillet 1776), mais une autre difficulté se posa ici, car Marie Anne occupait cette case, probablement avec ses enfants. Il entendait donc faire valoir la priorité de la branche légitime :

La négresse qui l’occupait est désolée, mais je ne sais qu’y faire. Elle a levé une expédition du testament par lequel feu Monsieur Regnaud donne à ses deux filles naturelles une pension annuelle […]. Il y a toute apparence qu’on me fasse actionner. Je répondrai toujours qu’il n’y a rien, qu’il faut premièrement payer les dettes privilégiées, ensuite les autres et qu’il n’est pas naturel – quoique ce soit une pension alimentaire – que les enfants naturels aient une pension dans le temps que les légitimes n’ont rien et qu’ils sont obligés de travailler pour gagner leur nourriture. Nous verrons ce qui sera décidé.

39Ainsi donc, à la mort de Regnaud, la succession Thiollière n’était toujours pas liquidée – et probablement ne l’a-t-elle jamais été complètement. Le syndicat des créanciers avait tenté une nouvelle carte en nommant un remplaçant à Besse de Labarthe, dénommé Nau, mais qui ne tarda pas à décéder à Saint-Domingue, ce qui remplit d’aise le chargé de procuration déchu qui voulait éviter de devoir rendre les comptes qui révèleraient au grand jour sa malhonnêteté. Besse tenta d’ailleurs, au printemps 1775, d’entraîner Regnaud père dans son escroquerie, à la grande indignation de ce dernier. Besse lui proposa en effet de « temporiser » et d’« éluder », d’autant qu’« une aussi vieille besogne que celle-là, embarrassée et compliquée de cent façons, […] est susceptible d’engendrer des contestations sans fin, des procès et mille tracasseries qu’il nous convient d’éviter » ; d’ailleurs, selon lui, les créanciers « ne demandent qu’à finir ». À quoi Regnaud, ne voulant pas compromettre les « sentiments de droiture », répond sèchement : « Je ne veux rien déguiser ». Il s’étonne que Besse n’ait pas informé Nau de tout ce que lui, Regnaud, lui avait remis en papiers et en sommes d’argent concernant la succession Thiollière et il envisage de donner lui-même audit Nau « une connaissance exacte de tout ».

Mystère d’un homme, affres d’une veuve

40Tel nous apparaît Regnaud à travers ce fonds de correspondances : un personnage droit, intègre, doux, accordant sa confiance (mais se faisant rouler par son successeur, puis peut-être par son exécuteur testamentaire), travailleur, se rendant malade voire « se tuant » à la tâche… et quelqu’un de relativement bienveillant et indulgent avec les Noirs, lui-même vivant avec une femme de couleur de qui il a deux filles. Dans cet univers insulaire et colonial qui, à travers les lettres, paraît dur, où le bon droit est bafoué, la malhonnêteté et la collusion répandues, l’éthique mise à mal, la confiance souvent mal placée, les procès constants, la justice défaillante, l’argent dur à gagner face à l’âpreté au gain, quelqu’un comme Jean Séverin Regnaud de Beaumont – issu d’une famille où les hommes de loi sont nombreux, à commencer par son magistrat de père – ne paraît pas du tout avoir été à sa place. Peut-être aussi n’était-il pas toujours bien avisé en affaires, parfois imprudent, mauvais gestionnaire, trop gentil ? Sa veuve dira leur fils « victime de la bienfaisance d’un père pour ses amis et ceux qu’il croyait tels ».

41Si Regnaud a abandonné son foyer, ce fut sans doute d’abord par calcul financier, voire par orgueil : ne pas rentrer à La Rochelle tête basse après un échec. Il semble ensuite y avoir eu un laisser-aller progressif, un découragement, un renoncement, dont on pourrait voir la traduction dans la mauvaise tenue de ses comptes – même si, à en croire de Colom, la comptabilité de Regnaud était défectueuse dès les années 1740. Mais, si la destinée de notre Rochelais paraît revêtir une dimension quelque peu tragique, on peut au contraire se demander si, sans qu’il ose l’avouer à sa femme légitime, la succession Thiollière n’est pas devenue au fil du temps un alibi pour un non-retour et si Regnaud n’a pas en définitive choisi la voie d’une relative émancipation, notamment par rapport à une femme qui l’avait épousé contrainte et qui était corsetée en bigoterie. Prenant goût à une certaine douceur des îles, il s’est recréé, à une date pour l’heure indéterminée, une nouvelle existence, avec une seconde famille – on relativisera toutefois l’affection pour sa compagne noire en observant qu’il ne lui accorde rien dans son testament et que, comme pour beaucoup d’hommes blancs, ses enfants métis paraissent ainsi compter bien davantage que leur mère de couleur. Sans doute, en tout cas, l’existence de ce foyer domingois a-t-elle influé dans la décision du Rochelais de finir sa vie dans la colonie. Si la vie en concubinage ou maritale d’un Blanc avec une femme de couleur était fréquente26 avant le mariage, dans la colonie ou au retour en métropole, avec une Blanche, l’existence en parallèle de deux familles était sans doute plus rare. Le côté scandaleux, du point de vue de la morale chrétienne, de la situation de Regnaud explique sans doute, en partie au moins, l’insistance exprimée par son entourage sur son retour, quoique tardif, à la religion. Si la correspondance apporte peu d’éclairages intimes sur la personnalité de Regnaud et si le personnage conserve ainsi une grande part de mystère, une lettre de Jean Béchade déjà citée montre, en 1750, que la vie réserve de bons moments aux deux amis : « nous rions et badinons de nos différentes humeurs » et « nous nous trouvons actuellement trop heureux et trop charmés de passer ensemble des quarts d’heure innocents qui effacent toutes les inquiétudes que peuvent nous avoir causées le mauvais état de notre santé ».

42L’épouse abandonnée s’est longtemps cramponnée à l’espoir du retour de son mari. Ses illusions n’étaient semble-t-il guère partagées, comme le suggère, en octobre 1770, la réaction de son neveu Philippe Trocquet lorsqu’elle lui annonce la décision de son mari de rester dans l’île : « Voici donc qui est décidé et il n’y a plus à douter qu’il veut terminer sa carrière à Saint-Domingue. En tout cas, je n’en ai jamais été dupe un instant ». On conçoit aisément la colère, le dépit et l’amertume de la veuve Regnaud, qui la rendent difficilement « maîtresse de [sa] plume ». Si elle se réjouit des signes de retour à Dieu manifestés par son mari dans ses derniers temps, elle regrette « ce mariage que (sa) chère mère (la) força par les plus dures menaces de contracter ». Comme de Colom lui rapporte à deux reprises les témoignages d’amitié exprimés par Regnaud, qui sentait arriver sa fin, à l’égard de sa femme légitime (« il meurt votre vrai ami »), la veuve s’emporte :

Feu mon mari, en vous priant deux fois de m’assurer de son amitié, se serait-il reconnu coupable d’en avoir ci-devant manqué ? Je ne sais ! Quant à moi, il a eu assez de preuves de la mienne puisque depuis bien des années j’ai préféré sa tranquillité et son existence, que je craignais d’abréger, à mon propre intérêt et à celui de mes enfants.

43L’acrimonie de Marie Madeleine Royer se tourne naturellement aussi vers la concubine domingoise de Regnaud et ses deux filles. Elle écrit ainsi à de Colom en septembre 177627 :

Je suis bien fâchée de la désolation de la négresse Marie Anne pour la vente du terrain de Léogane. Je le suis encore plus de ce qu’il ne valait pas 100 000 francs. Elle est fort heureuse d’avoir eu sa liberté, conséquemment ses deux filles. A qui qu’elles puissent appartenir, on lui a fait là un assez beau présent au détriment de la succession. Mais, si ses filles sont nées avant la liberté de la mère et qu’elles n’aient pas eu la leur, en règle elles sont esclaves et je m’étonnerais que les créanciers n’aient pas requis qu’elles fussent vendues, étant filles d’une esclave quoique reconnues par mon mari. Elle a l’effronterie de demander la pension de ses filles, tandis qu’il y a des dettes. Ce sont de plaisantes coquines. Celui qui leur a fait la gueule leur a fait aussi des bras pour travailler.

44Ainsi, d’ironique, le propos de la veuve devient dédaigneux et péjoratif, le mot « gueule » évoquant l’animalité. Elle continue de se révolter pour le fait que ses propres filles doivent passer après les deux mulâtresses et réclame de la justice :

Comment la pension de ces deux mules pourrait-elle avoir lieu […] tandis que mes enfants n’ont rien ? Assurément, si on le leur accorde, il ne paraît pas vraisemblable qu’on en refuse une à mes filles ; quelque modique qu’elle soit, elle leur sera de secours, et à moi par conséquent qui ne sais comment me tourner pour faire face à tout.

45On lit aussi que Marie Madeleine Royer peinait à renoncer à l’idée que les filles illégitimes de son mari pourraient être toujours esclaves et donc susceptibles d’être vendues, ce qui bénéficierait à la succession. Un doute était effectivement permis, comme le lui exposait son fils en décembre 1775 : « Quant à ses mules, il [son père] m’avait bien dit qu’elles étaient libres ; cependant, elles ne le sont que par testament et on n’a pu, quelque soin qu’on ait pris, trouver de ratification par les puissances sans laquelle il n’y a pas de liberté. Pour la mère, elle est bien libre ». Quoi qu’il en soit, au vu de l’état de la succession, il est vraisemblable que les deux mulâtresses n’aient rien perçu. Nous ignorons quel a été ensuite leur sort et celui de leur mère. Elles ne seront plus évoquées dans aucune des lettres conservées de Jean Marie Olive.

46La veuve est en tout cas, plus que jamais, financièrement aux abois. En septembre 1776, elle manifeste sa reconnaissance à de Colom qui lui a fait parvenir une lettre de change de 3000 livres tournois : « Je vous assure, Monsieur, que vous m’avez rendu un grand service. J’étais, et suis encore jusqu’à ce, fort à la presse ». Elle écrit à de Colom son inquiétude pour son fils :

J’ai toujours été dans l’impossibilité de lui faire acquérir quelques talents et de le placer soit dans un état soit dans l’autre, au moyen de quoi il est très neuf. […] Je vous en supplie de tout mon cœur de ne le point abandonner. Daignez […] le réduire à un parti raisonnable et capable de lui procurer la subsistance à Saint-Domingue, car je suis, et plus que jamais, hors d’état de lui procurer par moi-même. Qu’il s’exerce à écrire et à chiffrer.

Le temps de l’apprentissage

47Jean Marie Olive, pour sa part, ne veut pas coûter à sa mère, entend lui obéir et se montre disposé à demeurer à Saint-Domingue pour gagner de quoi subsister. « D’ailleurs, écrit-il, on m’a beaucoup conseillé, puisque j’étais déjà acclimaté et un peu au fait de la culture du pays, de rester ; j’aurai moins de peine que ceux qui arrivent nouvellement de France et qui trouvent pourtant à se placer. […] Je vois par toutes sortes de raisons qu’il vaut mieux que je reste au pays ».

48Mais l’habitation de son père vendue, il se retrouve sans toit ni travail. De Colom le fait alors entrer, en juillet 1776, à la Grande rivière de Léogane, dans l’habitation sucrière de Mme de Motmans, une « ancienne amie » d’ailleurs de Marie Madeleine Royer qui se réjouit fort de ce placement. Toutefois, écrit-il à celle-ci28,

il ne peut pas beaucoup apprendre chez elle, n’ayant point d’économe. Il y a un bon raffineur. Je lui ai conseillé surtout d’apprendre à bien faire le sucre, et que la conduite de la terre et des nègres vient ensuite par l’assiduité aux travaux et le bon sens. Il me paraît assez soumis. Quand il sera temps, je lui procurerai, s’il est possible, quelque chose de meilleur […]. Ainsi, il faut qu’il patiente et s’applique. Mme de Motmans et encore moins son fils ne sont ni prêtants ni donnants. L’habitant en général est rogue et voudrait que tout rampât sous eux. Leurs domestiques les imitent jusqu’au point de se croire déshonorés et avilis en blanchissant le linge de l’économe et, s’ils y sont forcés, ils l’abiment par malice […]. Il n’a aucune condition de faite avec Mme de Motmans que celle de le prendre chez elle et j’ai cru que cela lui convenait dans les commencements, sans quoi il aurait fallu qu’il s’en retournât auprès de vous. […] S’il s’adonne au bien comme je puis le présumer par les commencements, je lui laisserai avec votre approbation la suite des affaires de son père. En attendant, je lui donnerai le simple nécessaire avec économie. Et au premier négrier29, je lui achèterai un jeune négrillon qui, s’il a le bonheur de le conserver, augmentera toujours de prix. Je lui ai dit de tâcher à trouver un jeune cheval ; il lui faudra une selle, etc. Tout cela est indispensable, car lorsqu’il vient il emprunte le cheval de quelque nègre esclave. Dans son état, il ne doit point avoir d’obligation à ces gens-là.

49Le « métier d’économat » est, selon de Colom, le « seul qui puisse convenir [à Jean Marie Olive] et par lequel seul on prospère aujourd’hui dans le pays ». Comme « il est naturel qu’il ait un valet », il lui achètera « un jeune nègre de bord qu’il mettra tout de suite en apprentissage de perruquier, métier qui peut lui être le plus nécessaire ».

50En novembre 1776, le fils décrit à sa mère sa nouvelle condition30 :

Le métier est rude, mais s’il plaît à Dieu de me conserver la santé, aimant naturellement tout ce qui s’appelle culture de la terre, j’en prendrai bientôt le dessus. Mais il y a bien du mauvais temps à passer, sous un économe qui la plupart du temps vous regarde comme un chien ou tout au moins comme son valet. Pour la culture des cannes etc., je l’aurai bientôt apprise, ayant de la bonne volonté et connaissant déjà un peu la terre et le nègre. Mais ce qu’il y a de plus difficile est la fabrication du sucre, qu’il faut pour ainsi dire voler, à moins de rencontrer des personnes extrêmement complaisantes qui se prêtent à toutes les questions et y satisfassent avec tout le détail nécessaire.

51Bien qu’accompli bénévolement, son travail est harassant :

Il y a le quart à faire à la sucrerie qui est de six heures, c’est-à-dire depuis six heures du soir jusqu’à minuit ou depuis minuit jusqu’à six heures du matin, et on fait une semaine le premier quart et une autre le second tour à tour. La journée s’emploie dans les jardins, pour faire travailler les nègres ; visiter tous les jours les vivres pour que les gardiens ne les volent pas comme ils ont coutume tant qu’ils peuvent pour les vendre ; voir s’il n’y a point de brèches dans les entourages de l’habitation ; les tailleurs de haies et les cercleurs ; l’hôpital, si tout va bien pour les malades ; les gardeurs de bœufs, de chevaux, de moutons, si on les renferme bien tous les soirs ou si on ne les laisse point aller dans les jardins, entrer et se promener dans les cannes ; pour voir si les arroseurs ne se contentent point de mouiller les bordages ou la superficie ; et si tous ces gens-là qui travaillent séparés de l’atelier, ainsi que les tonneliers, charrons, machoquets31 etc., ne sont point à dormir au lieu de travailler et s’ils avancent assez. En un mot, je n’ai pas un moment de repos, et cela au point que, pour raccommoder un peu mes hardes, je suis obligé malgré moi de faire comme les nègres, c’est-à-dire de le faire le dimanche. Encore ne l’a-t-on pas tout entier à soi, car il faut ce jour-là aller compter les chevaux, cavales etc., boeufs de cabrouet32, mulets, vaches, moutons etc., et mener l’atelier, (distribuer) des vivres pour leur semaine. Encore, presque partout, lorsque (on) roule33, le moulin va le dimanche comme les autres jours.

52Jean Marie Olive endure tout, en espérant pouvoir ensuite décrocher une place rémunérée dans une habitation :

Il faut prendre patience et souffrir pour environ deux ou trois ans […]. Peut-être aurai[-je] le bonheur d’être placé plus tôt […]. On commence d’abord à gagner de 6 à 8 cents francs, puis de 12 à 15, et enfin 2000 et quelquefois plus, suivant qu’une habitation est plus ou moins considérable. Lorsqu’il y a longtemps qu’on sait travailler, on obtient quelquefois des gérances, qui donnent deux mille écus, et enfin des procurations des propriétaires qui sont en France, qui donnent dix et douze mille livres d’appointement.

53Maintenant que de Colom ne peut plus lire ses lettres, Jean Marie Olive détrompe sa mère en lui livrant son sentiment sur le personnage, qui s’avère en définitive tout sauf désintéressé :

Il ne fait que son métier et gagne son argent comme font tous les procureurs. Car, outre ce que tout le monde m’a dit, que ces affaires coûteraient chaud à la succession, il m’a fort bien dit l’autre jour : ce n’est que par amitié pour feu votre père que je me suis chargé de vos affaires, mais vous savez qu’on tire d’ordinaire une certaine commission dans toutes les affaires […] et pour mon travail il est juste que j’en prenne un salaire […]. En attendant, il fait [ses affaires] avec l’argent qu’il reçoit et une personne m’a fait part d’une lettre que lui écrivait un ami, dont voici un endroit : « M. Colom est brillant comme un astre, il vient de se donner deux habits magnifiques. […] Entre nous soit dit, il va bien s’engraisser de la succession de feu M. Regnaud de Beaumont ».

54En juillet 1777, Jean Marie Olive est intégré dans la milice, sans possibilité de se faire exempter, et doit, en dépit de ses médiocres moyens, assumer les frais d’équipement afférents, notamment l’uniforme. Sa mère lui demande s’il dispose d’une armoire pour « serrer [ses] nippes et linge », « car si l’on ne renferme bien tout, on est bientôt pillé par les nègres ». Elle l’exhorte : « Dieu te garde pour la foi et les mœurs ! », d’autant qu’« il fait encore plus chaud en enfer qu’à Saint-Domingue ». Il est vrai que son fils évoque une « chaleur excessive et presque perpétuelle » depuis qu’il est descendu dans la plaine. Il est dès lors devenu un « très petit mangeur », et ce d’autant plus que sa dentition, déjà entamée en France, s’est encore beaucoup dégradée, au point qu’il lui manque onze dents. Sa mère l’interroge sur les « fruits du pays » qu’il aime : à son arrivée dans l’île, il a « trouvé d’abord tout très bon » et il cite divers fruits et recettes. Sur l’habitation paternelle il a planté une « bananerie » de 400 pieds, car « la banane est un très bon vivre, même le meilleur pour les nègres ». Mais au final, la production locale « n’approche pas de nos fruits de France » et il a d’ailleurs « planté du figuier de France ici ». Pour sa part, si le pain manque, il peut lui substituer les ignames et les patates, alors que son père « n’a jamais pu se faire à ces vivres pour en manger comme de pain ». Autre sujet d’échange : Marie Madeleine Royer a bien reçu les « coquilles » (ou coquillages) envoyées par son fils, qui aurait « désiré qu’elles eussent été plus belles ». Elle l’informe en février 1778 du grand succès d’une expédition négrière rochelaise, puisque le frère de leurs voisines, le capitaine Amable Lessenne, « vient de faire un voyage unique : il est arrivé au Cap en novembre dernier avec 714 noirs dans son navire et 24 (ou 34) dans sa goélette, n’en ayant perdu que 3 de Guinée » (armateur Daniel Garesché).

55Mais dès 1777, de Colom entend jeter l’éponge : « Ce pénible travail m’a dérangé la santé, […] je veux me retirer en France dans le sein de ma famille ». Un an plus tard, il se bat à la fois contre la maladie et contre Besse de Labarthe qu’il attaquerait volontiers en justice si la succession avait les moyens de soutenir les frais induits. Il repasse finalement en France en août 1778, après avoir transmis les affaires de la succession Regnaud à Inginac fils, négociant à Léogane, mais sans plus donner de nouvelles à la veuve.

Une vie de « petit Blanc »

56Jean Marie Olive demeure finalement jusqu’au début 1780 chez Mme de Motmans, un conflit entre l’habitante et son fils l’obligeant alors à chercher une autre place. Il sort du reste mécontent de cette habitation, avec « le regret d’avoir perdu [son] temps » :

J’aurais resté vingt ans dans cette maison que je ne serais pas plus avancé au bout de ce temps qu’au commencement. Lorsque j’en ai sorti, il y avait un an que j’y gagnais 1000 livres d’appointements, qui est ce qu’on peut donner de plus modique car partout ailleurs les moindres places d’économe sont de 2000 livres.

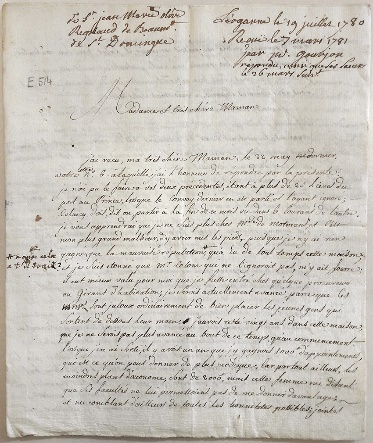

Fig. 4. Première page d’une lettre envoyée par Jean Marie Olive Regnaud de Beaumont à sa mère Marie Madeleine Royer, Léogane (Saint-Domingue), 19 juillet 1780 (reçue le 7 mars 1781)

Dans cette lettre que sa mère recevra avec plus de sept mois de retard, Jean Marie Olive expose les raisons de son mécontentement à l’encontre de l’habitation, qu’il vient de quitter, de Madame de Motmans. Voir l’image au format original

Cliché O. Caudron.

57Par nécessité financière, le fils Regnaud accepta « la première place qui s’offrit, quoiqu’une des plus mauvaises de Saint-Domingue » : « c’était au Fond des nègres, le plus maudit quartier » de la colonie, chez un habitant « qui est dans l’usage de changer d’économe comme de chemise » et chez qui il ne resta qu’un mois. A l’été 1780, il vit donc comme il peut dans une chambre de location à Léogane, « entre les mains de la Providence ». « Éloigné de [sa] famille, relégué dans un pays éloigné, sans parent, sans appui, jeune et sans expérience », il fait le constat que ses biens se résument à un « petit négrillon » et un cheval. Difficile de trouver un travail : une bonne place « est fort rare et le nombre d’aspirants est si grand qu’il n’y a que ceux qui ont des protections qui en sont pourvus ; pour moi, je n’ai personne qui parle pour moi, j’ai fait très peu de connaissances depuis que je suis ici ». Déjà en 1776, il observait que « ce pays abonde de jeunes gens qui tous ont ce même but » : devenir économe en chef. En 1780, on continue de « ramasser des volontaires » pour l’armée : « Je n’ai point encore eu envie d’en être », mais « Dieu veuille que je ne sois pas forcé à la fin » d’y venir. D’ailleurs, dans les temps de guerre, « l’habitant renvoie ses économes et on voit quantité de ces misérables mourir de faim dans les grands chemins ». De façon générale, les lettres de Jean Marie Olive montrent que la vie dans l’île est difficile : « Le pays ne vaut pas ce qu’il valait autrefois, tout y est d’une cherté abominable ». La disette, parfois extrême et proche de la famine, est fréquente. Ainsi, en 1776, pendant plus de cinq mois il n’est « pas venu de navire provisionnaire (je dis provisionnaire parce que les Rochelais et même les Nantais ne nous apportent rien et ne font que venir chercher du fret) », sans qu’on puisse « se dédommager sur les vivres de terre qui sont extrêmement rares par les secs qu’il a fait cette année ». En 1777-1778, les capitaines des navires profitent des incertitudes liées aux « bruits de guerre » pour vendre les provisions « à un prix exorbitant ».

58Regnaud fils trouve cependant bientôt à s’employer. En 1782, il est économe sur l’habitation des sieurs Turbé dans le fond du Cul de Sac, dépendance de la Croix des Bouquets, à six lieues de Port-au-Prince, « chez des MM. […] très exigeants et rien moins que généreux, car quoiqu’ils y aient deux habitations, et que je sois tout seul, ils ne me donnent que 1500 ». Son moral ne s’améliore pas : « Je crois que du moment que j’ai mis le pied dans le pays une étoile malheureuse m’accompagne partout ». Il se dit condamné à un « exil » sans pouvoir « prévoir hélas quand il finira ».

59La veuve Regnaud n’est pas dans de meilleures dispositions. Dans son testament de 1783, elle ne peut que constater le « peu de biens » qu’elle laissera et elle entend dès lors « être enterrée comme les pauvres ». A son fils qui désormais ne lui donne plus de localisation précise mais une simple adresse de réception de courrier en ville, elle envoie en mai 1784 une lettre amère et inquiète :

Ma vue est avancée à être perdue et je suis d’ailleurs très incommodée de toutes façons. Eh ! Qu’ont opéré tant d’écrits pendant toute ma vie ? Rien du tout. […] Je ne sais chez qui, ni à quelles conditions tu y es. Tu as apparemment tes raisons pour me le laisser ignorer ? […] Fais toujours de façon qu’aussitôt que Dieu m’aura appelée à lui, on sache où te prendre à coup sûr. […] Je ne sais si avant de mourir j’aurai la consolation de te savoir un sort fixe, assuré et en voie de faire ton chemin, ou si j’aurai la douleur de ne te savoir que comme un aventurier qui crapule et végète à Saint-Domingue.

60Son fils se trouve pourtant alors en bonne situation, raffineur dans la plaine de l’Artibonite chez des employeurs qui l’apprécient et lui versent 3000 livres par an. Il est néanmoins tenté par une place de régisseur qui se présente à 5000 livres :

J’étais prêt d’en sortir pour aller à Léogane, mon ancien quartier, prendre possession d’une gestion qu’on m’y offrait, non seulement parce que j’y aurais eu des appointements plus considérables mais en outre par l’avantage qu’il y a à conduire en chef un bien, au lieu que la place que j’occupe est toujours subordonnée. Mais enfin j’ai tellement trouvé le secret de leur plaire, tant par mon caractère […] que par la manière dont j’ai réussi dans la fabrique de leur denrée […], qu’ils n’ont jamais voulu me laisser sortir de chez eux. Au contraire, comme ils ne font que d’arriver de France et qu’ils comptent repartir dans 18 mois, n’ayant quitté la France que par la mauvaise administration de ceux qui géraient leur habitation, ils n’ont pas fait moins que de me promettre la procuration entière pour la gestion de leur bien. Cette promesse est bien flatteuse.

61Mais en octobre 1785, c’est le désenchantement. Il comprend qu’il a « donné dans le panneau » :

Présentement que le terme approche, j’y vois clair : je sais quel est celui à qui on destine cette place et je suis forcé de sortir pour en accepter une autre dont les appointements sont les mêmes que ceux de celle que je laisse […]. [J’ai] le désagrément d’avoir manqué une place de 5000 livres qui ne se présentera peut-être pas de sitôt. […] Cela prouve ce qui n’est déjà que trop connu, que les habitants se jouent impunément de ceux qui sont forcés de s’employer chez eux pour s’y faire un bien-être.

62En août 1786 encore, il s’afflige de son sort :

Je n’avance guère dans le chemin de la fortune […]. Point de métier plus ingrat, surtout depuis quelques années, que celui de travailler chez les habitants, qui deviennent tous les jours des tyrans […]. Il n’y a que dans les gestions en chef où l’on peut faire quelque chose, par la facilité qu’on a plus ou moins d’accroître son avoir des produits de nègres ou bestiaux qu’on a à soi.

63Sa situation l’a poussé dès 1784 à contester en justice les prétentions « malhonnêtes » de de Colom à l’égard de la succession34. Il reconnaîtra toutefois au fil des lettres les difficultés de sa démarche : « C’est un terrible fardeau qu’un procès, surtout quand on n’entend rien en cette matière », d’autant que « MM. de la justice ne vont pas si vite en besogne dans ce pays-ci ». Il est vrai que « MM. de la chicane font si aisément et si rapidement fortune qu’ils ne se donnent jamais comme ils le devraient à leur état ; les plaisirs et surtout le jeu absorbent la majeure partie de leur temps ». Sa mère, effrayée par la longueur, les risques et les coûts d’un procès, prônait pour sa part, en vain, une méthode amiable sous la forme d’un arbitrage destiné à pallier les lacunes des dispositions testamentaires. Elle reconnaît cependant que de Colom a « rançonné cette succession » et, ayant « bien de la peine à donner du pain à [ses] enfants », ajoute : « Si je ne puis plus soutenir à la subsistance et entretien de 3 personnes et un domestique, […] il faudra céder à la force35 ».

Les esclaves, « ces gens-là »

64La correspondance entre Jean Marie Olive et sa mère est également riche d’informations sur la perception des esclaves. « Ces gens-là » – selon l’expression qui revient souvent – sont, on l’a vu, régulièrement présentés comme voleurs, paresseux et désobéissants. Sur une habitation, « il faut tout du long de l’année, presque depuis le matin jusqu’au soir, être dans les jardins derrière les nègres à les faire travailler. Ce sont autant de brutes lorsqu’il s’agit de l’ouvrage du maître, mais ils sont bien délurés pour leur intérêt et rusés extrêmement à voler ». En 1778, le fils Regnaud a pu acquérir un « négrillon » pour 1 400 livres. Il n’en sera guère satisfait. En 1780, il souligne le peu de progrès de son « petit négrillon qui, quoiqu’il ait plus de 8 ans de colonie, est presque aussi bossale36 qu’en sortant de bord, hormis le français qu’il entend assez bien ». En 1785, Regnaud finit par vendre son « nègre » qui « avait depuis longtemps deux grands défauts qui sont la paresse et la mauvaise volonté ; il en a acquis deux autres qui ont achevé d’en faire un sujet décidément mauvais : il était devenu voleur et marron ». Ce dernier aurait pu compromettre la réputation de son maître si l’habitant n’avait pas été compréhensif. En effet, raconte Jean Marie Olive, le Noir « avait trouvé le moyen d’attraper dans ma malle la clé de l’étuve, y avait pris 3 ou 4 pains de sucre qu’il avait déjà emportés et vendus ; il a été surpris à en vendre et on me l’a amené avec un pain et demi qui lui restait. Ce sont des pains de 40 ou 50 livres pesant ». Trop heureux de n’avoir pas vu sa propre probité soupçonnée, Regnaud fils a sévèrement puni son esclave :

Je l’ai fait mettre à la chaîne et fait travailler dans [les] jardins pendant six mois, au bout duquel temps il est tombé malade d’une fluxion de poitrine. J’ai manqué le perdre. Tout méchant qu’il était, il fallait bien en avoir soin pour le réchapper. Enfin, je l’ai tiré d’affaire, je l’ai laissé engraisser et l’ai vendu fort au-dessous de sa valeur extrinsèque, car c’est un gaillard de 5 pieds 4 pouces, âgé de 16 à 17 ans, fort et vigoureux. Mais qui cherche à vendre, dit-on, cherche à donner et je voulais absolument m’en défaire et promptement ; enfin j’en ai tiré le meilleur parti qu’il m’a été possible. […] Voilà à quoi nous exposent ces gens-là. Cependant, il faut en avoir, c’est la richesse du pays. Aussi il y a un proverbe qui dit : « malheureux qui a des nègres, plus malheureux qui n’en a pas ».

65Le Noir a en effet été relativement bradé, à 2300 livres, alors que, « le mois après, les bossales se sont vendus 24 et 2500 » – et, deux ans plus tard, Regnaud attend encore le règlement d’un tiers du prix de vente. Il a toutefois rapidement réinvesti ce pécule, en le complétant, dans l’achat de « deux petits de 10 à 11 ans », qu’il espère voir prendre de la valeur :

J’ai fait un valet du garçon et mis la fille à apprendre la couture. Elle a les plus grandes dispositions à devenir grande couturière, mais elle a tous les défauts imaginables, surtout du vol et marronnage ; c’est un sujet qui, s’il s’était donné au bien, aurait valu dans quelques années 4 ou 5000 livres. Je serai contraint de m’en défaire encore à bas prix, ce n’est pas le moyen d’avancer.

66La main d’œuvre servile est convoitée et donc coûteuse, écrit-il en 1786 :

Les nègres sont depuis environ deux ans à un prix exorbitant et augmentent tous les jours. Il s’en est vendu à bord jusqu’à 2500 livres et 2700, et encore on se les arrache. On donne ce qu’on peut de comptant et on prend des termes pour le reste ; l’échéance arrive, les nègres sont morts ou en partie, il n’y a point d’argent, c’est l’affaire des huissiers et de la maréchaussée. Encore n’y a-t-il que l’habitant qui trouve à acheter à termes, car le garçon qui n’a point de terre ne trouve guère de crédit sur sa bonne mine.

67C’est sur des propos désabusés de Jean Marie Olive que s’achève cette correspondance si riche d’évocations intéressantes sur la vie quotidienne à Saint-Domingue : « Le temps se passe, la jeunesse s’éclipse, et on n’en est pas plus avancé ; cependant, il ne faut pas perdre courage ». Sa lettre datée de l’Artibonite le 6 août 1786, reçue à La Rochelle à la fin décembre, est la dernière parvenue à Marie Madeleine Royer, qui lui écrit en vain, à plusieurs reprises, dans les années suivantes. Craignant « quelque chose de sinistre », elle finit par s’adresser, en juillet 1789, au curé de Saint-Marc – dont son fils disait être éloigné de 10 ou 12 lieues sans fournir d’indication précise –, pour tâcher d’obtenir « quelque certitude » sur le disparu. Démarche vaine elle aussi, et la veuve Regnaud décèdera en 1795 dans l’ignorance du sort de son fils. En 1810, alors que se juge (enfin !) le procès entre l’héritière de Samuel de Colom et les filles Regnaud de Beaumont, les deux sœurs ne savent toujours pas si leur frère est encore en vie.

Conclusion

68L’expérience domingoise a donc bien tenu, pour Regnaud père, du mirage37, mais peut-être y a-t-il trouvé en définitive quelque chose d’une oasis et il faut l’imaginer heureux malgré tous les boulets qu’il eut à traîner. Quant à son fils qui vit un exil insulaire par nécessité économique et connaît la dure réalité des rapports de force et de pouvoir entre Blancs – les propriétaires face aux employés – en contexte d’économie de plantation, il évoque aussi dans ses lettres des moments de légèreté et de plaisir, qui tranchent avec la tonalité souvent sombre de tout ce fonds de correspondances. Il se confirme en tout cas que la vie aux îles était loin de garantir la fortune, comme on avait souvent tendance à le croire depuis la métropole. Se confirme également le puissant intérêt de la source épistolaire pour l’historien, même si elle n’est pas exempte d’ambiguïtés et de difficultés d’interprétation, entre dit, non-dit et indicible, gardant souvent une part de mystère qui est aussi celui des êtres eux-mêmes.

Documents annexes

- Lettre envoyée par Jean Béchade à Marie Madeleine Royer, épouse Regnaud de Beaumont, Bordeaux, 6 août 1758 (reçue le 9 août 1758)

- Lettre envoyée par Prévost à Marie Madeleine Royer, épouse Regnaud de Beaumont, Bordeaux, 3 novembre 1767 (reçue le 6 novembre 1767)

- Lettre envoyée par Jean Séverin Regnaud de Beaumont à sa femme Marie Madeleine Royer, quartier des Orangers à Léogane (Saint-Domingue), 26 mai 1769 (reçue le 11 août 1769)

- Première page d’une lettre envoyée par Jean Marie Olive Regnaud de Beaumont à sa mère Marie Madeleine Royer, Léogane (Saint-Domingue), 19 juillet 1780 (reçue le 7 mars 1781)

Notes

1 Fils de Nicolas Regnaud, conseiller et lieutenant général du roi à l’amirauté de La Rochelle (décédé en 1738), Jean Séverin est né le 11 février 1706 (baptisé le lendemain) ; il a accolé à son patronyme celui de sa mère Catherine de Beaumont. Voir le registre de la paroisse Saint-Barthélemy de La Rochelle sur le site internet des Archives départementales de la Charente-Maritime (AD 17).

2 Décédé en novembre 1741.

3 L’orthographe des citations a été modernisée.

4 Fille d’un marchand, née le 20 et baptisée le 24 avril 1714, paroisse Saint-Barthélemy de La Rochelle.

5 Regnaud ne connaîtra pas ce fils, décédé en 1748. À noter que lors du baptême de son aîné, en 1735, il était capitaine sur les vaisseaux marchands ; au baptême suivant, en 1737, il est dit négociant. La famille habite paroisse Saint-Barthélemy, rue des Maîtresses, aujourd’hui rue Dupaty.

6 Cf. Vanessa Olry, Les femmes et le négoce à Nantes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mémoire de master, université de Nantes, 2020.

7 AD 17, E 511-516 (en particulier E 512-515). Ce fonds a été signalé par l’historienne américaine Jennifer L. Palmer qui, dans l’esprit des gender studies, l’a partiellement exploité sur le thème de la place de l’épouse : Atlantic Crossings: Race, Gender, and the Construction of Families in Eighteenth-Century La Rochelle, Ph. D., University of Michigan, 2008, et Intimate Bonds: Family and Slavery in the French Atlantic, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016.

8 La région concernée est au sud de l’île : Léogane, Fond de l’île à Vache.