- Accueil

- > Numéros parus

- > 2022-6

- > Dossier

- > Le parcours d’une famille atlantique : la correspondance Edme-Girard entre conventions épistolaires et paradoxes des enjeux dynastiques (2e moitié du XVIIIe s.)

Le parcours d’une famille atlantique : la correspondance Edme-Girard entre conventions épistolaires et paradoxes des enjeux dynastiques (2e moitié du XVIIIe s.)

Par Mathilde Chollet

Publication en ligne le 20 mars 2023

Résumé

Toute correspondance est la trace d’une absence. Dans les correspondances atlantiques, la distance considérable amplifie le poids de cette absence, avec une dimension dramatique lorsqu’elles ont pour rôle de maintenir le lien entre membres d’une même famille. Les lettres que le couple créole Edme-Girard adresse à sa fille unique métropolitaine ressassent à l’envi leurs désirs pressants de réunion. Or, la fin tant attendue de cette séparation n’intervient que sous la Révolution, plus de 20 ans après le début de l’échange en 1768 ! D’autres considérations, d’ordre politique, économique, social, voire même culturel, entrent en jeu. Entre stratégies familiales et hasards de l’histoire en marche, la séparation choisie et les retrouvailles forcées se lisent entre les lignes de cette correspondance à la fois classique et exceptionnelle.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Le parcours d’une famille atlantique : la correspondance Edme-Girard entre conventions épistolaires et paradoxes des enjeux dynastiques (2e moitié du XVIIIe s.) (version PDF) (application/pdf – 2,2M)

Texte intégral

1Pour l’historien, toute correspondance est la trace d’une absence. Si l’on considère, en s’appuyant sur les travaux d’Anne Chamayou, que le poids de cette absence augmente à proportion de la distance géographique séparant les correspondants d’une même famille, alors, les lettres que ces derniers s’échangent valorisent l’expression des sentiments et confèrent une dimension dramatique à l’échange épistolaire1. C’est à l’historien de mettre en évidence la part de l’emphase dans l’expression des émotions, reconnue par les conventions épistolaires de la seconde modernité2.

2Le couple créole Philippe Edme des Rouaudières (1727-1791) et Catherine Girard (1733-1801) adresse 200 lettres3 (notamment Catherine Girard) entre avril 1768 et mars 1792, depuis son habitation du Fonds de l’Île à Vaches dans la plaine des Cayes à Saint-Domingue, à sa fille unique Pascalitte. Celle-ci est née à Torbeck en 1758, mais vit en métropole, chez sa tante paternelle Henriette de Marans, depuis l’âge de six ans. Dans leurs lettres, les parents ressassent à l’envi leurs désirs pressants de réunion4. Or, la fin tant attendue de cette séparation, pourtant vécue comme un déchirement, un exil5, n’intervient que plus de 20 ans après le début supposé de la correspondance6. D’autres considérations, d’ordre politique, économique et social entrent en jeu ; elles font tout le paradoxe des relations épistolaires de la famille Edme-Girard. Comment les ambitieux planteurs parviennent-ils à concilier affection parentale et intérêts dynastiques et comment justifient-ils cet exercice dans leurs lettres ? Il faut lire entre les lignes de cet échange épistolaire pour dégager ce qui relève de l’amour parental, des conventions épistolaires, des stratégies familiales et des contingences historiques. Les épistoliers construisent au fil de la correspondance le récit de la séparation choisie. Ils justifient aussi leur choix de rester à Saint-Domingue, une fois leur fille établie définitivement en métropole. Enfin, les retrouvailles entre la mère et la fille, contraintes par les événements révolutionnaires, viennent bousculer les stratégies dynastiques énoncées dans les lettres et clore la correspondance.

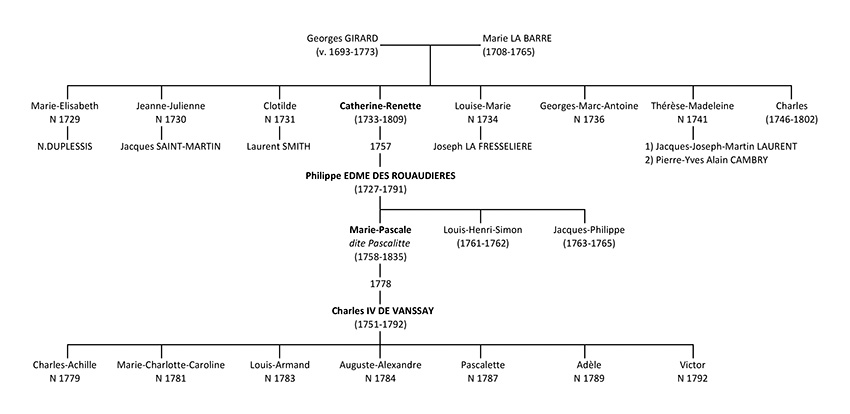

Fig. 1. Généalogie simplifiée de la famille Edme-Girard

Les deux premières générations vivent à Saint-Domingue. L’intégration du colon Edme des Rouaudières à la famille Girard l’ouvre sur la métropole, où sa fille Pascalitte vit dès le début des années 1760. Voir l’image au format original

Tableau M. Chollet.

Une créole en métropole, une histoire d’amours et de séparation

Exprimer l’intensité de l’amour parental et la cruauté de la séparation

3Dans chaque lettre de ce corpus, Philippe Edme et Catherine Girard réservent une place à l’expression de leur amour pour Pascalitte : sentiment avéré, mais dont l’expression doit beaucoup à la diffusion de l’esprit des Lumières7. L’amour se dit sous les termes d’amitié et de tendresse : « Je suis avec l’amitié la plus tendre ta meilleure amie et bonne maman », écrit Catherine Girard le 30 janvier 1775, par exemple8. Et du côté de Pascalitte, une fois mariée, le « respectueux attachement » qu’ils attendaient d’elle dans ses lettres doit faire place à « moins de cérémonial, et surtout beaucoup de confiance, ouvre-moy ton cœur comme à la personne qui te chérit le plus tendrement » (23 avril 1778, Catherine Girard). Cet amour explique, sans qu’il soit nécessaire de développer, l’expression du désir de réunion : « Le désir ardent que j’ay de te revoir est réellement bien sincer, mon cœur le sent beaucoup mieux que je ne le puïs dire, oui ma chère Pascalitte l’espoir que j’ay de te revoir un jour est la seule chose qui puisse me consoler un peu de cette cruelle séparation qui fait le tourment de ma vie » (23 avril 1778, Catherine Girard).

4La mère témoigne du chagrin de la séparation et de l’éloignement en empruntant certaines caractéristiques des lettres dites « à la portugaise9 », un classique des lettres d’amour. Elle ne multiplie pas les « adieu » avant de conclure sa lettre10, mais l’exagération de l’adieu se traduit dans ces lettres domingoises, comme dans les Lettres portugaises, par l’emploi de l’hyperbolique « mille ». Il en est ainsi des deux expressions suivantes, réunies dans la fin de la lettre du 23 juin 1777 de Catherine Girard, et qui viennent clore, suivant diverses combinaisons, toutes ses lettres : « Toute notre famille te font mille amitié je t’embrasse un million de fois de tout mon cœur et je t’aime de même. » Ces deux expressions impliquent une profusion de sentiments que la mère ne peut exprimer à sa fille de l’autre côté de l’Atlantique autrement que dans ses lettres.

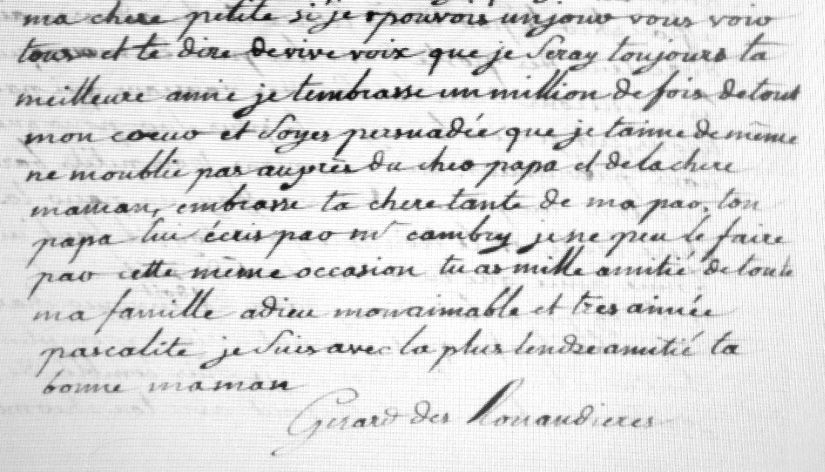

Fig. 2. Lettre de Catherine Girard, 5 juillet 1783

Les expressions de l’amour familial en fin de lettre intègrent systématiquement l’ensemble des membres de la famille, des deux côtés de l’Atlantique. Elles participent de la redondance des lettres de Catherine Girard, mais sont essentielles pour cultiver les liens affectifs entre la colonie et la métropole. Voir l’image au format original

Photographie M. Chollet.

Se séparer par amour (1) : la bonne éducation

5Pascalitte, née en 1758, est la fille unique du couple Edme-Girard. Alors que les sœurs de Catherine envoient leurs filles dans des pensions de Nantes et Bordeaux, celle-ci confie Pascalitte à la sœur de son mari, la Vendômoise Henriette de Marans : « Je ne croirai jamais qu'elle puisse être à meilleure école que la vôtre », lui écrit Philippe Edme le 11 avril 1768. Mme de Marans est une châtelaine érudite, son frère et sa belle-sœur reconnaissent dans leurs lettres ses talents d’épistolière, ses connaissances en histoire, en latin, en arithmétique, ainsi que ses qualités mondaines11. Arrivée en métropole vers 6 ans, au milieu des années 1760, Pascalitte va ainsi être éduquée par sa tante de Marans, dans son château en pleine campagne vendômoise, et à Paris, où la tante l’emmène passer au moins deux hivers afin de bénéficier des leçons de maîtres de musique et de dessin.

6Dès le début de l’échange conservé, les finalités de cette éducation sont claires, mais très générales : « Je serois sans doute bien aise de lui voir quelques talents : mais il s'en faut bien que je regarde cela comme l'essentiel d'une bonne éducation. Une belle âme, un esprit cultivé, c'est là ce qu'il faut posséder avant tout le reste » (11 avril 1778, Philippe Edme à Henriette de Marans). Nulle ambition intellectuelle pour Pascalitte, simplement lui donner les clés pour faire un bon mariage. Ses parents voient en effet cet envoi en métropole comme un investissement, pour lequel ils attendent un retour : « Je t’exorte beaucoup ma chère amie de ne rien négligé de tout ce que tu as apris, ne te lasse pas d'étudier, cultive avec soin ta voix, j’espère ma bonne amie que tu nous donnera tous sujet de nous féliciter des dépences que nous avons faits pour ton éducation » (20 mars 1774, Catherine Girard), ce qui explique la pression à laquelle ils soumettent la jeune fille de 16 ans. Investissement et pression produisent des fruits amers pour eux, puisqu’à 20 ans, Pascalitte contracte effectivement un excellent mariage, mais en métropole, auprès de sa tante, tandis que toutes ses cousines maternelles sont rappelées à Saint-Domingue une fois le temps de l’éducation terminé12.

Se séparer par amour (2) : un mariage d’amour et d’intérêt

7En mars 1778, Pascalitte épouse Charles IV de Vanssay, neveu de M. et Mme de Marans, elle intègre ainsi la branche aînée d’une famille à la noblesse ancestrale, implantée dans le Maine. C’est à la fois un mariage d’amour et d’intérêt. Charles IV a 7 ans de plus que Pascalitte, ils se sont connus dès l’arrivée de la petite fille en métropole, puisque l’on apprend, grâce aux journaux d’Henriette de Marans, qu’enfant, Charles séjournait chez elle à l’occasion13. « Vous m’assurés […] que vous aimés votre femme plus que vous-même, et que ce n'est point un sentiment dont on puïsse craindre l'instabilité, puïsque […] huit année d'habitude n'ont fait que le fortifier », écrit donc Catherine Girard dans la première lettre qu’elle adresse à son gendre (15 août 1778).

8Mais ce mariage est aussi une alliance profitable, puisqu’il permet à la famille de Catherine Girard, comme à celle de Philippe Edme, de s’agréger définitivement dans la noblesse. Elle fait oublier les origines incertaines du père de Philippe14 et la naissance obscure du père de Catherine, arrivé à Saint-Domingue en 171515, tandis que les cousines créoles de Pascalitte mariées à Saint-Domingue épousent dans le milieu des habitants et des officiers du roi dans la colonie. Notons, en anticipant un peu, qu’en 1789, Pascalitte et son mari intègrent la noblesse titrée, et deviennent marquis et marquise de Vanssay. De manière classique depuis le Grand Siècle, leurs enfants bénéficieront donc du nom de leur père et de la fortune de leur mère, tous deux héritiers uniques. Le contrat de mariage de Pascalitte et Charles stipule que l’époux apporte la seigneurie de La Barre à Conflans-sur-Anille pour 190 000 L. et une rente annuelle de 3 000 L. ; l’épouse une somme de 100 000 L., sous forme notamment d’une rente annuelle de 5 000 L.16.

9Au début de l’échange épistolaire, les parents Edme-Girard ne mentionnent jamais les raisons de cette séparation d’avec leur enfant. Les justifications n’apparaissent qu’à partir du moment où leur fille exprime son désir de les revoir, en 1774, soit après dix ans de séparation environ : « Tu parois ma chère Pascalite avoir beaucoup d’envie de nous revoir, mais de nous revoir en France, nous le désirons aussi beaucoup, cependant il n’y a nul aparance que cela puisse être de sitôt, les biens de Saint-Domingue ne ce transporte pas facilement, on trouve bien à les vendre mais on n’est point payé » (27 juin, Catherine Girard). L’enjeu économique de l’installation à Saint-Domingue prime donc sur toute autre considération, et l’éducation de la jeune fille apparaît donc bien comme un outil au service de la réussite économique et sociale de la famille. Certes, dans la famille de Catherine Girard, certains marient leur fille à de bons partis originaires d’Europe. Ainsi, Marie-Élisabeth Saint-Martin, cousine maternelle de Pascalitte, épouse en 1778 Pierre-Paul de Culon de Villarson, ancien officier du Corps royal d'artillerie arrivé sur l’île l’année précédente et fils d’un lieutenant-colonel chevalier de Saint-Louis17. Toutefois, le mariage en métropole de Pascalitte répond aux ambitions parentales. Mais d’une part, il prolonge le temps de la séparation et de l’échange épistolaire et d’autre part, il motive les parents Edme à accroître la rentabilité de leurs biens, dans une spirale du profit qui interdit tout départ de Saint-Domingue18.

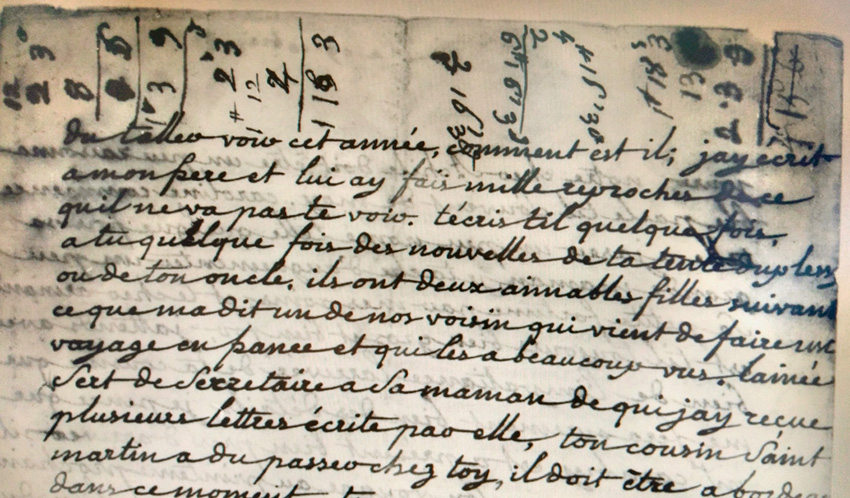

Fig. 3. Lettre de Catherine Girard, 19 décembre 1784

Les lettres de Saint-Domingue sont très attendues, elles matérialisent le lien familial autrement distendu par l’océan Atlantique. Mais une fois reçues, elles servent de support aux petits calculs du quotidien, comme les autres papiers à disposition immédiate des scripteurs. Voir l’image au format original

Photographie M. Chollet.

Des retrouvailles impossibles ?

Écrire pour atténuer l’absence et la distance

10Quand Pascalitte est enfant, la lettre permet de juger des progrès de l’éducation de la jeune fille19. « C’est ma fureur que les longues lettres20 », écrit son père, ou « écris-moy souvent, et soye persuadée que plus tes lettres ceront longue, et plus elle me feront de plaisir21 », écrit sa mère. La lettre est en effet le meilleur moyen d’évaluer les qualités rédactionnelles attendues des femmes des élites, tout comme d’atténuer l’absence et la distance : « Éloignée depuis si longtems de ta maman, elle n’a pas de plus grande satisfations que de recevoir de tes nouvelles » (20 mars 1774, Catherine Girard). Comme l’écrit Anne Chamayou, « le temps pris à écrire comme celui que demandera la lecture, cherche à substituer la durée de l’amour au temps sans joie de la séparation22 ». La douleur de la séparation est désormais exprimée dans les lettres du père23, comme dans celles de la mère24, en réponse aux plaintes de leur fille (que la correspondance conservée ne nous permet que de deviner). Malgré cela, Pascalitte et ses parents ont chacun fait le choix de rester de leur côté de l’Atlantique, ce qui prolonge d’autant le temps de l’absence et l’échange épistolaire, qui l’accompagne sans jamais parvenir à le combler.

Faire souche en métropole

11Un an après son mariage, Pascalitte donne naissance à son premier enfant, un fils qui est l’héritier principal de la branche aînée de la famille de Vanssay. Elle et son mari auront au total sept enfants en 14 ans, accueillis avec joie dans les lettres des grands-parents à Saint-Domingue, qui s’inquiètent tout de même de ces grossesses à répétition (« Il ne seroit pas malheureux d’en rester là », 25 janvier 1789, Philippe Edme) en raison des mauvaises santés de Pascalitte et de son mari25. Si ces petits-enfants doivent assurer l’ascension sociale des familles Edme et Girard (et ils épouseront d’ailleurs tous dans la noblesse26), les grands-parents songent surtout à assurer leur avenir : « Il faut commencer de bonne heure à poser quelques pierres d’attente pour leur établissement » (18 juillet 1785, Philippe Edme).

12C’est le premier argument qui justifie, dans les discours des parents Edme-Girard, leur séjour prolongé à Saint-Domingue, alors qu’ils pourraient, selon leurs lettres, bénéficier d’une belle retraite auprès des Vanssay27. Or, en 1787, alors que le couple Edme-Girard envisageait un départ définitif pour la métropole, ils acquièrent une nouvelle habitation, quasi en ruines, pour 200 000 L.28 ! Les lettres suivant cette annonce sont consacrées à la justification de ce choix face à leur fille et leur gendre, qui tombent des nues29 : « Ton papa a songé au sor de tes cadets et il n’a fait cet affaire que pour ses enfans et non pour son plaisir. Il a, je t’assure, sacrifié sa tranquilité et le bonheur dont il jouiroit auprès de ses enfans, pour auguementer leur fortune » (29 juin 1788, Catherine Girard). Régulièrement, la mère accompagne ces assurances d’un réquisitoire contre le « malheureux païs30 » qu’est Saint-Domingue, afin de convaincre et apaiser sa fille, et de se convaincre elle-même.

13Mais les retrouvailles promises sont sans cesse repoussées, en raison de la conjoncture économique, trop mauvaise pour les vendeurs selon les Edme-Girard, même après la fin de la Guerre d’Indépendance américaine (1775-1783). Ils se réfugient toujours derrière l’avenir de leurs petits-enfants pour justifier leur refus de partir, avant leur grande acquisition de La Renaudie31 évoquée plus haut, comme après32. Il est établi que la rentabilité des plantations sucrières baisse régulièrement entre la fin de la Guerre de Sept Ans et la fin de l’Ancien régime. Entre les dépenses d’exploitation et les différentes ponctions opérées jusqu’à la vente des sucres en métropole, les planteurs voient leurs revenus nets diminuer33. Néanmoins, les années où se tient cet échange épistolaire correspondent à une hausse globale des prix du sucre34 et à la forte croissance de la partie Sud de Saint-Domingue qui pousse les spéculateurs à constituer de grandes plantations35. Les planteurs vivent confortablement et obtiennent une rentabilité qui, même en baisse, est au moins égale à celle de la rente foncière en métropole36. Si les Edme-Girard repoussent la réunion, c’est donc autant pour bénéficier du train de vie que leur acquiert leur établissement antillais, que pour contribuer au maintien de leurs petits-enfants nobles au sommet de la hiérarchie sociale de la métropole.

Exploiter les terres caraïbes

14Philippe Edme est en effet à la tête d’au moins trois habitations : celle de son beau-père, le Boucan de la France, dans la fertile plaine des Cayes, qu’il gère pour le compte de tous les héritiers Girard, la sienne propre, sur le littoral près de Torbeck, et La Renaudie, acquise en 178737. Il y exploite au total plus de 200 esclaves, qui cultivent principalement le café et le sucre, peut-être de l’indigo.

15Si les revenus n’en sont pas connus, et si Philippe Edme se plaint du peu de retour des investissements faits sur ces exploitations en raison du contexte politique et des aléas climatiques, il compte tout de même sur un bon profit, bien qu’il se cache derrière des considérations de bon père de famille :

Il résulte de tous ces arrangements un bénéfice considérable, quoique je n’aye songé dans l’origine qu’à réunir ma fortune sur un seul et même objet afin d’en rendre la régie plus aisée et d’en avoir une meilleure défaite38 à l’avenir. […] Je vais être gêné dans les commencements, mais cette gêne cessera à mesure que cette liquidation sera plus avancée, et lorsqu’elle sera finie, il en résultera des revenus qui, je l’espère, faciliteront grandement tous les projets que vous pourrés former pour l’avancement de vos enfants. Je ne vous dirai pas maintenant la somme, parce que je ne veux compter que sur ce que je tiens (31 mars 1787, Philippe Edme, je souligne).

16Même discours du côté de son épouse : « On trouveroit bien à vendre, mais à des gens qui ne payeront jamais où qui payeront le plus tar qu’il pourront. […] Je t’assure, ma chère petite, que si nous pouvions quitter ceci sans que vos intérrets n’en souffrit beaucoup, nous serions déjà auprès de ce que nous avons au monde de plus chers » (22 juillet 1784, Catherine Girard, je souligne).

17La stratégie discursive du couple est celle des colons de Saint-Domingue critiquant la vie sur l’île qui regrettent la vie en métropole et l’éloignement, se plaignent du manque de revenus, mais n’ont aucune intention de vendre ou quitter leurs biens39. Si les difficultés économiques sont avérées (ouragans, guerres et blocus, manque de crédit et de confiance, investissements considérables et nécessaires), il n’empêche que les fortunes des Grands Blancs de la « perle des Antilles », la principale île à sucre du monde colonial, sont, elles aussi, avérées40. Je ne mets aucunement en doute les regrets et la tristesse que provoque la séparation des parents et de leur fille. Il ne faut cependant pas non plus fermer les yeux sur l’attrait du gain, l’enrichissement personnel et le confort de vie qu’offre la colonie pour ces puissants esclavagistes, mais sur lesquels les parents Edme-Girard ne peuvent s’étendre dans les lettres qu’ils adressent à leur fille.

Des retrouvailles forcées

Une famille en révolution

18D’une part, le cours des événements métropolitains fait rapidement changer d’avis Catherine Girard à propos de l’impossibilité de vendre les biens du couple et de quitter Saint-Domingue : « J’ay ouï dire que l’on trouvoit facilement à vendre les biens des colonnies payables en assignats, […] en vendant de même, il faudroit placé de suite ses papiers, en payer nos detes et placer le reste en terres près de nos chers enfans » (27 mars 1791). Celle-ci fait preuve d’un bon sens des affaires et d’une capacité à saisir les opportunités les plus nouvelles, les assignats n’étant plus uniquement voués à l’acquisition de biens nationaux depuis septembre 1790.

19D’autre part, Philippe Edme participe en 1790 à l’Assemblée de Saint-Marc, qui réunit des colons autonomistes très soucieux de voir la Révolution française envisager l’abolition de l’esclavage. Mandaté pour représenter les intérêts de ces colons à Paris avec d’autres députés, il meurt de maladie dans la capitale en mai 1791, à 64 ans, non sans avoir revu sa fille et fait la connaissance de son gendre et de ses petits-enfants41. La nouvelle de son décès parvient en juillet à son épouse, dévastée par le chagrin, qu’elle exprime par ailleurs de manière bien plus riche que celui de la séparation d’avec sa fille :

De quel coup affreux, mes chers et bien-aimés enfans, le ciel nous a-t-il frapés ! Ma douleur ne peut s’exprimer, mon cœur me disoit sans cesse que je ne reverray plus ce mari si chéri, ce cher et bon ami qui, du moment que j’ay été unie à lui, faisoit mon bonheur dans tous les instant de ma vie. Je l’aimois, je le respectois. Ha, mes chers enfans, nous ne l’avons plus ! C’est le neuf de juillet que mon cœur a reçu ce coup affreux qui y a fait une playe si cruelle et qui ne guérrira jamais. […] Je reçus hier, mes chers enfans, vos deux lettres. Je les ay arrosée d’un torrent de larmes et qui ne peut tarrir, ses larmes qu’il a si bien mérité et qui sont si juste, que je ne cesse de vercer depuis le 9 de juillet. Ho, jour cruel, jour malheureux

pourpour moy et que je n’oublieray de ma vie ! (18 août 1791)

20Il est intéressant de constater que, tout au long de la lettre qu’elle adresse alors à sa fille, elle met en parallèle ce décès et l’état de santé inquiétant de son gendre : « J’offre tous les jours à Dieu mes prières les plus ardentes pour le repos de l’âme de mon cher et bien-aimé, dont la vie m’éttoit mille fois plus précieuse que la mienne, je prie tous les jours ce Dieu rempli de bonté qui a bien voulu conserver mon cher Vanssay, de lui accorder une santé parfaite » (18 août 1791). Les deux hommes sont les chefs de feu, les chefs d’exploitation, que celle-ci soit une habitation caribéenne ou les terres d’un château de province. Or, depuis le départ de son mari, Catherine s’est avouée incapable de diriger son personnel gestionnaire et de superviser les récoltes de canne42. Toutefois, dans une lettre du 29 juin 1791 adressée à son mari (dont elle ignore encore le décès), elle se présente, sans le vouloir, participant à la vie de l’habitation, dont elle décrit précisément la situation43. L’assise économique de la réussite familiale déjà mise à mal, elle craint la déchéance sociale, si son gendre noble et titré venait lui aussi à mourir, laissant Pascalitte et ses sept enfants sans ressources venant des colonies ni appui masculin en métropole. On voit là que Catherine Girard a totalement intégré au cours de sa vie les préjugés de genre à l’œuvre dans la société coloniale, qui présentent les femmes comme incapables d’être chefs de famille44, alors que, dans les faits, elle en a bien assumé les responsabilités, ce qui invite à une réévaluation de la place des femmes d’habitant dans les exploitations agricoles des colonies françaises.

Quitter Saint-Domingue

21Catherine Girard refuse de se charger de la gestion des habitations et préfère donner procuration à un de ses neveux (11 octobre 1791). Pendant ce temps, les insurrections de libres de couleur et d’esclaves ont éclaté dans le nord de l’île, mais n’ont pas atteint le sud, écrit-elle à sa fille en octobre. C’est chose faite dans les mois qui suivent, mais ce sont désormais les lettres reçues par Catherine Girard qui nous en informent. Jusque-là, seule sa correspondance active avec sa fille avait été conservée ; la dernière lettre que nous avons de sa main date du 2 mars 1792, une fois arrivée à Nantes, en catastrophe. Les événements de l’hiver 1791-1792 sont relatés par ses sœurs, son frère et un beau-frère, qui lui écrivent de Paris, de Bordeaux ou de la ville des Cayes. Ces riches planteurs voient leurs propriétés pillées et brûlées, leur prestige et leur influence s’évanouir subitement, face à ceux qu’ils appellent dans leurs lettres des « gueux45 », des « brigands46 », des « factieux47 », voire des « monstres48 ».

22Créole et habitante esclavagiste jusqu’au bout, Catherine Girard décide, on l’a vu, de quitter son île suite aux révoltes et divers affrontements et aux incertitudes concernant l’avenir des habitations familiales. À l’issue de presque trente années de séparation d’avec sa fille, sa dernière lettre conservée nous donne les clés de cette correspondance, dont le contenu a sans cesse prolongé et justifié la séparation :

Que mon impatiance est grande d’embrasser tous mes chers enfans et de leur faire connaître la plus tendre des mères, cette mère qui c’est beaucoup mieux sentir qu’exprimer toute la tendresse et l’amittié dont son cœur est rempli. Oui, mes chers enfans, vous m’êttes plus chers que ma vie ainsi [que] vos chers enfans, j’avois espéré auguementé leur fortune, mais plus d’espérance, l’état dans lequelle j’ay laissée notre quartier me fait craindre que tout est perdu (2 mars 1792).

23Notons d’une part la difficulté, pour cette mère à l’éducation bornée, et qui au final ne connaît pas sa fille, de faire de la lettre le vecteur de ses sentiments. Comme elle le reconnaît, pendant 30 ans, elle a tenté par des formules toujours identiques et conventionnelles, mais n’a jamais su, trouver les mots justes pour répondre aux attentes de sa fille. Notons d’autre part la présence de l’argument principal qui a justifié la séparation et dissimulé les sentiments dans la correspondance, mais qui s’effondre désormais : la fortune des petits-enfants et l’avenir de la famille.

Conclusion

24La période révolutionnaire est le temps des retrouvailles, donc de la recomposition de la correspondance familiale atlantique qui s’ouvre désormais aussi à l’Amérique du Nord. À partir de 1792, de nouveaux acteurs y participent, pour maintenir l’unité familiale ; sœurs, nièces et neveux de Catherine Girard lui peignent l’évolution de la situation dans les Antilles françaises. Mais de nouvelles séparations stratégiques justifient aussi cette recomposition de la correspondance : un petit-fils de Catherine Girard est envoyé sur l’île à la suite de Rochambeau, il rend compte dans ses lettres de l’impossibilité de récupérer le patrimoine familial domingois. Dans ce nouveau temps de la correspondance familiale, gravitant toujours autour de Catherine Girard, se construisent de nouveaux discours et représentations, fondés sur la nostalgie du temps des habitations et sur la construction de la figure des colons et de leurs épouses et filles créoles, victimes des révolutions.

25À l’issue de ce travail, il paraît nécessaire de confirmer les impressions et les hypothèses que cette correspondance suscite, en la confrontant à d’autres. Croiser les sources démontrera la riche diversité des parcours et des choix dynastiques de ces familles atlantiques au cours du premier empire colonial.

Documents annexes

Notes

1 « La distance qu’imposent les obstacles extérieurs se trouve en effet multipliée par les inquiétudes du cœur tout autant que l’espace postal par les délais de l’acheminement, parce que les lettres ont toujours à parcourir cette distance constitutive de l’absence de l’autre », Anne Chamayou, L’Esprit de la lettre (XVIIIe siècle), Paris, Presses Universitaires de France, 1999, p. 38-39.

2 On peut en ce sens comparer les lettres maternelles de notre corpus à la lettre d’amour, telle que la décrit Françoise Simonet-Tenant : « Manière de quintessence de la communication épistolaire puisque, plus que toute autre peut-être, elle est une reviviscence de la présence. […] Contrainte souvent de se réfugier dans l’hyperbolique pour transcrire ce qui échappe aux mots. » L’« expression hyperbolique des sentiments » en est un « trait récurrent ». Françoise Simonet-Tenant, « Aperçu historique de l'écriture épistolaire : du social à l'intime », Le Français aujourd'hui, 147-4, 2004, p. 42. Voir aussi Cécile Lignereux, « L’art épistolaire de l’âge classique comme champ d’application du savoir rhétorique », Exercices de rhétorique, 6, 2016, §75 (http://journals.openedition.org/rhetorique/441, mis en ligne le 11 février 2016, consulté le 7 mai 2020).

3 Sauf mention contraire : AD Sarthe, 1 Mi3 R18 et R19, correspondance de Saint-Domingue, 1768-1792. L’orthographe, la ponctuation et les ratures ont été respectées. Les lettres de leur fille n’ont pas été conservées. En moyenne, ont été conservées cinq lettres par an jusqu’en 1782, plus de douze par an ensuite (soit à partir du moment où le mari de Pasaclitte est intégré à l’échange épistolaire et où les nouvelles des naissances des premiers enfants de Pascalitte parviennent à Saint-Domingue). On constate un pic de 23 lettres en 1791, année où Catherine Girard se retrouve seule sur l’habitation, son mari étant à Paris.

4 À titre d’exemple, Catherine Girard emploie à trois reprises l’expression « te revoir » dans un seul paragraphe de sa lettre à Pascalitte du 23 avril 1778.

5 Par exemple : « Il est en vérité impossible d’être plus affectée que je la suis de cette cruelle et affreuse séparations » (8 avril 1788, Catherine Girard).

6 Pascalitte voit brièvement son père en 1769 à Nantes, « déporté en France mais revenu impuni » suite à la « grande sédition » de 1768-1769 des colons du sud de l’île. Voir Charles Frostin, Les Révoltes blanches à Saint-Domingue aux XVIIe et XVIIIe siècles, Rennes, PUR, 2007, p. 181-182 et 206. Catherine Girard écrit à sa fille : « Je contois que tu m’aurois fais de grands détails sur ton arrivée à Nante, et que tu m’aurois aussi marqué exactement, ta première entrevue avec ton cher papa, si tu l’avois reconnue, et si il t’avoit aussi reconnu » (22 décembre 1769).

7 À ce sujet, voir Mathilde Chollet, « Une correspondance de colons sous les feux des Lumières : la famille Edme-Girard (1768-1789) », dans Gisela Febel, Ralph Ludwig et Natascha Ueckmann (dir.), L’Actualité des Lumières dans les Caraïbes françaises : religion, savoir et raison, actes du colloque organisé par l’IZEA à l’Université Martin-Luther de Halle-Wittenberg, 10-12 octobre 2018, Paris, Classiques Garnier, à paraître.

8 Dorénavant, la date et l’auteur des lettres citées seront mentionnés entre parenthèses, après la citation. Sauf mention contraire dans le corps du texte, elles sont toutes adressées à Pascalitte.

9 Expression hommage au roman épistolaire de Gabriel de Guilleragues, Les Lettres portugaises (Amsterdam, Isaac van Dyck, 1669) empruntée à Marie-Claire Grassi, « Quand les épouses parlent d'amour... », dans Marie-France Silver, Marie-Laure Girou Swiderski (dir.), Femmes en toutes lettres. Les épistolières du XVIIIe siècle, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, Oxford, 2000, p. 230.

10 Je ne note que trois exceptions, en 1776, 1785, 1787.

11 Voir Mathilde Chollet, Être et savoir. Une ambition de femme au siècle des Lumières, Rennes, PUR, 2016, p. 211.

12 « Nous attendons dans peu, tes deux cousines Smith et St-Martin, ta cousine Laurent est toujours chez les demoiselles Masson » (20 mars 1774, Catherine Girard).

13 Mathilde Chollet et Huguette Krief, Une femme d’encre et de papier à l’époque des Lumières. Henriette de Marans (1719-1784), avec l’édition critique de ses journaux manuscrits et inédits (1752-v. 1795), Rennes, PUR, 2017, p. 377.

14 Mathilde Chollet, Être et savoir…, op. cit., p. 161.

15 AD Sarthe, 1Mi3 R18, déclaration de l’intéressé, Georges Girard, 18 novembre 1769.

16 AD Sarthe, 1Mi3 R15, 19 mars 1778, contrat de mariage entre Monsieur le marquis de Vanssay et Mlle Edme des Rouaudières.

17 ANOM, état-civil de la paroisse de Torbeck, 27 janvier 1778.

18 Conformément aux discours du temps sur le peu de confiance à accorder aux gestionnaires d’habitations.

19 « Votre stile me paroit meilleur dans vos dernières lettres […] il comence à se former » (7 novembre 1770, Philippe Edme).

20 4 mai 1772, Philippe Edme.

21 9 avril 1770, Catherine Girard.

22 Anne Chamayou, L’Esprit de la lettre…, op. cit., p. 87.

23 « Vous me percés le cœur en me parlant du sentiment douloureux que la distance qui nous sépare excite en vous. C’est un mal que nous sentons icy tout de même » (11 septembre 1774, Philippe Edme).

24 « Que je suïs impatiante ma chère fille de te revoir, que j’éprouve de chagrins de ce que cela ne sera pas aussi tôt que je le désire » (26 juillet 1776, Catherine Girard).

25 Voir Mathilde Chollet, « Une correspondance de colons… », art. cité.

26 Voir Louis Froger, Histoire généalogique de la famille de Vanssay, Mamers, Fleury et Dangin, 1890, annexe : tableau généalogique.

27 « Ce n’est que le désire de concerver notre fortune pour nos chers enfans qui nous retient ici » (4 janvier 1785, Catherine Girard).

28 AD Sarthe, 1Mi3 R18, copie du contrat d’acquêt de La Renaudie « au profit de M. des Raudière » [sic] passé devant Me Rauzon notaire aux Cayes, 22 février 1787.

29 Les Vanssay se sont mis d’accord pour faire front commun contre cet investissement risqué du couple Edme-Girard, dans les lettres qu’ils leur adressent chacun de leur côté. D’abord, leur gendre : « Je vois, mon cher bon ami, que ma nouvelle acquisition a cruellement exercé toute votre sensibilité. Vous avés cru y voir un obstacle éternel à notre réunion, et vous me dites sur tout cela des choses si touchantes qu’il est impossible de n’en être pas vivement ému » (25 novembre 1787, Philippe Edme) ; puis leur fille : « Tout ce que tu me dis, ma bonne amie, sur l’acquisition que nous avons fais, qui te fais craindre l’éloignement de notre retour en France, m’a percé l’âme de la plus vive amertume » (29 juin 1788, Catherine Girard).

30 En se limitant à un comptage à partir de 1787 : 9 janvier et 5 août 1787, 4 décembre 1790 (deux occurrences), 6 décembre 1790, 25 février et 27 mars 1791.

31 « Nous ne pouvons sacriffier la fortune de nos enfans pour nous satisfaire », 2 février 1785, Catherine Girard.

32 « Ton papa en faisant cet aquisition a conté faire la fortune de ses enfans et nous avions bien lieu de le croire, tout le monde nous félicitoit de cette bonne affaire », 16 septembre 1790, Catherine Girard.

33 Christian Schnakenbourg, L’Économie de plantation aux Antilles françaises, XVIIIe siècle, Paris, L’Harmattan, 2021, p. 299-316.

34 Ibid., p. 143.

35 Ibid., p. 49. Conjoncture qui pourrait amener le couple à trouver un acheteur s’ils voulaient quitter l’île. Les difficultés à se faire payer, évoquées dans la correspondance, sont néanmoins réelles.

36 Ibid., p. 308-309.

37 On peut aussi y ajouter une habitation à Cavaillon, vendue lors de l’acquisition de La Renaudie, mais qui semble ne pas générer de revenus (31 mars 1787, Philippe Edme).

38 « Action de se défaire de quelque chose », Dictionnaire en ligne du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL, https://www.cnrtl.fr/definition/défaite//2, page consultée le 15 juin 2022).

39 Voir par exemple Jacques Cauna, Au temps des isles à sucre. Histoire d’une plantation de Saint-Domingue au XVIIIe siècle, Paris, Karthala et ACCT, 1987, p. 59. Constat qui rejoint les témoignages du temps : « La manie générale est de parler de retour ou de passage en France. Chacun répète qu’il part l’année prochaine », Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'isle Saint-Domingue, Philadelphie, Chez l’Auteur, 1797, t. 1, p. 11.

40 Plutôt que par la possession de numéraire, la richesse s’évalue en nombre d’esclaves, le chiffre de 200 (comme Philippe Edme) n’étant que dans la moyenne à Saint-Domingue. Voir Jean-Pierre Sainton (dir.), Histoire et civilisation de la Caraïbe (Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles), t. 2 : Le Temps des matrices : économie et cadres sociaux du long XVIIIe siècle, Paris, Karthala, 2012, p. 145-146.

41 « Ma fille, par sa lettre du 22 novembre, me parloit d’une insurrection qu’il venoit d’y avoir à Saint Calais dans le moment que vous arrivâte chez eux, qui leur avoit causé les plus grandes inquiéttudes pour vous et pour eux » (13 avril 1791, Catherine Girard à Philippe Edme).

42 Ce qu’elle affirme dans la lettre du 11 octobre 1791.

43 Le lecteur y trouve une belle énumération de verbes d’action conjugués à la première personne du singulier : « Je vien de chargé », « je vais chargé », « j’ay congédié », « je demande ».

44 Sur l’indolence supposée des habitantes créoles, voir par exemple Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, Description de Saint-Domingue…, op. cit., t. 1, p. 17-23.

45 Dans deux lettres sans date (printemps 1792) de Mme Smith à Catherine Girard.

46 Trente occurrences dans seize des 55 lettres transcrites à présent pour la période d’avril 1792 à novembre 1794.

47 16 mars 1792, Charles Girard à Catherine Girard.

48 28 février 1792, M. Duplessy à Catherine Girard.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Mathilde Chollet

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)