- Accueil

- > Numéros parus

- > 2022-6

- > Dossier

- > Introduction : Les correspondances des Antilles au XVIIIe siècle, entre affaires familiales et affaires économiques

Introduction : Les correspondances des Antilles au XVIIIe siècle, entre affaires familiales et affaires économiques

Par Vincent Cousseau

Publication en ligne le 30 janvier 2023

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Introduction : Les correspondances des Antilles au XVIIIe siècle, entre affaires familiales et affaires économiques (version PDF) (application/pdf – 1,3M)

Texte intégral

La relation épistolaire à l’épreuve de l’Atlantique

1Le 22 septembre 2020 se tenait à Faculté des lettres et sciences humaines de Limoges une journée d’étude du projet Naom consacrée aux échanges épistolaires de particuliers entre la France et la Caraïbe au XVIIIe siècle1. Les correspondances étudiées à cette occasion par des chercheurs spécialistes de l’Atlantique colonial2 relèvent de la catégorie des « écrits du for privé », c’est-à-dire de documents ayant vocation à rester cantonnés au cercle restreint, familial ou de connaissance intime. Le Limousin possède une longue tradition scientifique en la matière, avec l’édition de « livres de raison » depuis la fin du XIXe siècle3. À l’échelle nationale, les écrits du for privé ont fait l’objet d’études approfondies dans le cadre du Groupement de recherche sur « Les écrits du for privé de la fin du Moyen-âge à 1914 »4. Dans ce sillage de recherche, les correspondances de particuliers ont connu un regain d’intérêt, qui s’est traduit par une profusion de travaux sur le XIXe siècle, mais aussi sur le XVIIIe siècle avec l’édition critique de sources et l’émergence de nouveaux projets scientifiques en cours5.

2Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le départ pour les colonies antillaises provoquait une coupure franche avec son environnement, forcée et définitive pour les Africains et plus ou moins volontaire et temporaire pour les Européens. Pour ces derniers, les aléas de la traversée et le coût du passage faisaient du voyage aux Amériques une décision lourde de conséquences. Bien souvent il était sans retour du fait des aléas de santé, de la brièveté de la vie et des longues années nécessaires sur place à la réussite économique et sociale. Pour autant, l’installation dans les Îles n’impliquait pas nécessairement une rupture complète avec les proches restés en Europe. Les liens affectifs et les intérêts mutuels incitaient à maintenir des rapports malgré la distance. En effet, la réussite personnelle dans les colonies, et plus largement familiale, était étroitement corrélée à la mobilisation du réseau relationnel, non seulement en métropole, mais aussi dans la colonie elle-même.

3Avec la plus grande fréquence des relations transatlantiques et la mise en place dʼun réseau de distribution postal, la lettre s’imposa au XVIIIe siècle comme un vecteur essentiel pour les acteurs privés de toutes catégories sociales. Parmi les objectifs, il s’agissait de régler à distance des affaires matérielles, financières, d’organiser un voyage, une transaction, une alliance, ou simplement d’entretenir des liens affectifs impactés par l’éloignement. Entretenir une relation épistolaire transatlantique relevait plus souvent de la nécessité que du confort. Pour les nombreux propriétaires absents de Saint-Domingue, la lettre constituait l’unique moyen de communiquer avec les géreurs et procureurs installés dans la colonie, et ainsi d’exercer un contrôle à distance, parfois illusoire au demeurant. De même, les négociants métropolitains entretenaient une abondante correspondance avec leurs commissionnaires d’outre-Atlantique, gage de l’écoulement de leurs marchandises au meilleur prix. Les relations épistolaires ont ainsi constitué un levier précieux pour le succès des affaires des colons, propriétaires et négociants français. Or, toutes ces relations s’appuyaient bien souvent sur des relations de parenté souvent elles-mêmes à l’origine de l’émigration. Même lorsqu’une brouille familiale était à l’origine du départ, une fois dans la colonie les liens de parenté pouvaient être réactivés par voie épistolaire, comme le montre l’exemple du Limousin Léonard Juge de Saint-Martin6.

4Sur un plan plus personnel, l’existence de « familles atlantiques » incitait à de fréquents échanges. Toutefois, maintenir les liens demeurait complexe au XVIIIe siècle. Il fallait bien deux mois avant qu’une information parvienne à son destinataire si bien qu’aucune réponse en retour n’était à espérer avant 6 mois. Les courriers arrivaient parfois groupés ou décalés, avec des mois voire des années de retard, générant contretemps, incompréhensions et parfois reproches amers. L’attente et l’incertitude sont ainsi au cœur des correspondances coloniales d’alors. Ces contraintes s’avèrent en revanche positives pour l’historien en terme de richesse de contenu. En effet, l’éloignement rendait nécessaire d’informer son interlocuteur avec une grande précision puisque tout complément oral était impossible. De plus l’absence prolongée favorisait la mise sur papier de détails, confidences et sentiments ordinairement réservés à l’échange de visu. Par le truchement des lettres se dévoile ainsi la nature et l’ampleur des réseaux activés de part et d’autre de l’Atlantique. Les correspondances permettent d’accéder aux réalités vécues et perçues par les acteurs. Elles laissent entrevoir l’enchevêtrement des relations d’affaires et intimes au sein des « familles atlantiques ».

Une documentation sélective et dispersée

5La fréquence de la correspondance épistolaire a toujours été plus ou moins corrélée au milieu social. Dans Un cœur simple, Flaubert raconte que la servante Félicité reçoit rarement des lettres de son neveu parti « à l’autre bout du monde » dans les colonies, contrairement à sa maîtresse Mme Aubain qui en reçoit trois fois par semaine de sa fille en pensionnat. Au sein de la bourgeoisie, la lettre fait alors partie de l’horizon communicationnel habituel, tandis que dans les catégories populaires elle reste toujours un événement. Alain Corbin rappelait il y a peu que 99 % des Français au XIXe siècle n’ont laissé aucune trace, ce qui est « source d’angoisse pour l’historien ». Il est bien difficile, dans ces conditions, de pouvoir « imaginer leurs sentiments » et la façon dont ils « accueillaient le monde », comme il l’a montré à travers l’histoire d’un anonyme7. Ces constats sont a fortiori transposables à la France du XVIIIe siècle.

6La lettre coloniale privée type aujourd’hui conservée est celle d’un homme plutôt aisé, installé à Saint-Domingue dans le dernier tiers du XVIIIe siècle et s’adressant à des proches de la façade atlantique française. Cette configuration modale est la résultante du cumul de plusieurs facteurs :

- de genre, avec des lettres plus souvent écrites par des hommes, ceux-ci étant sauf exception à la tête des affaires ;

- social, les familles de l’élite entretenant davantage leurs liens avec leurs proches de la métropole, et bénéficiant de facilités matérielles pour l’écriture, dont le coût du papier et d’expédition des lettres ;

- géographique, avec une abondance de lettres de Saint-Domingue, qui tranche avec la parcimonie de celles venues de Louisiane, Guadeloupe, Martinique et de l’île Bourbon, et la rareté de celles du Canada.

- chronologique, avec une production épistolaire exponentielle après la guerre de Sept Ans.

7Outre ces facteurs initiaux favorisant l’émission de lettres, entrent ensuite en jeu des facteurs de sélectivité concernant leur conservation. Les chemins qui ont amené jusqu’à nous une partie de cette documentation conservent une part d’inconnu, mais il reste possible d’identifier quelques facteurs favorables ou non à sa préservation, même s’il faut bien avoir conscience que la majeure partie a irrémédiablement disparu. Pour commencer, une partie des lettres n’arrivèrent jamais à leur destinataire. L’affranchissement par voie postale souffrait de tarifs élevés à la fin de l’Ancien Régime, ce qui obligeait à en passer par la voie traditionnelle de la transmission par paquets confiés à des capitaines de passage. Il en résultait fréquemment des pertes, encore aggravées en temps de guerre maritime par les saisies des flottes ennemies. Ces obstacles jouaient dans les deux sens de communication de façon équivalente. La pérennité des correspondances de la France vers les colonies est toutefois plus dégradée du fait des difficultés de conservation en climat tropical, puis des troubles révolutionnaires. Quant aux correspondances internes aux colonies, seuls des débris en ont été conservés. De la masse de lettres échangées ne subsiste donc plus qu’une infime partie, réduite à la correspondance « à l’arrivée » pour reprendre la terminologie administrative de l’époque, c’est-à-dire à celle expédiée depuis les colonies.

8Même un fois reçue, la lettre n’avait pas toujours une espérance de vie bien longue. Contrairement aux livres de famille, destinés à être transmis d’une génération sur l’autre, la lettre présente la singularité de s’inscrire dans le temps court, d’où son caractère ordinairement éphémère. La plupart du temps, le destinataire finissait donc par s’en débarrasser, à moins qu’il n’y accordât une valeur affective spécifique, gage de sa conservation dans un premier temps. Par exemple Mme Séris accumula soigneusement la correspondance reçue de son mari, chirurgien de Royan émigré sur les hauteurs de Saint-Marc à St-Domingue8. Les lettres d’amour échangées exprimant la douleur de la séparation parmi une foule d’autres informations permettaient à l’un et l’autre de rester relié à l’être aimé, d’où leur préservation. Les pertes courantes et les délais incitaient en outre à conserver plus longtemps ces lettres lointaines, voire à les archiver, pour conserver le fil de la conversation, se les remémorer ou combler les vides.

9Après la mort des destinataires, la postérité des lettres conserve enfin, osons le mot, un facteur aléatoire. La sélectivité sociale de la conservation se constate par la profusion des papiers des élites par rapport aux autres catégories de la population. Elle s’explique par une conscience généalogique plus affûtée dans les groupes supérieurs, la stabilité de leurs lieux de résidence et la possibilité matérielle de conserver les « papiers » qui trouvaient naturellement place à côté de ceux de gestion des biens. Ces éléments propices s’avèrent rares dans les catégories populaires, en particulier urbaines caractérisées par une forte mobilité résidentielle et par l’exiguïté des logements, l’une et l’autre nuisibles à la transmission des documents d’une génération sur l’autre.

10Les dépôts publics ont intégré des lettres privées d’abord de façon incidente, voire accidentelle, si bien qu’on en retrouve dispersées dans des fonds administratifs, diplomatiques ou judiciaires. Progressivement, les dépôts d’archives ont intégré les lettres dans des séries spécifiques aux « papiers privés » aux Archives nationales, telle la série T (papiers privés abandonnés ou tombés dans le domaine public, en grande partie après 1789 avec le séquestre révolutionnaire), ou encore AB XIX, et surtout AP. Les dépôts départementaux conservent également des lettres privées, pour l’essentiel dans les fonds des séries E et F, et souvent en série J. On trouve par ailleurs en Angleterre, aux Archives nationales à Kew, de nombreuses lettres en français saisies en temps de guerre9.

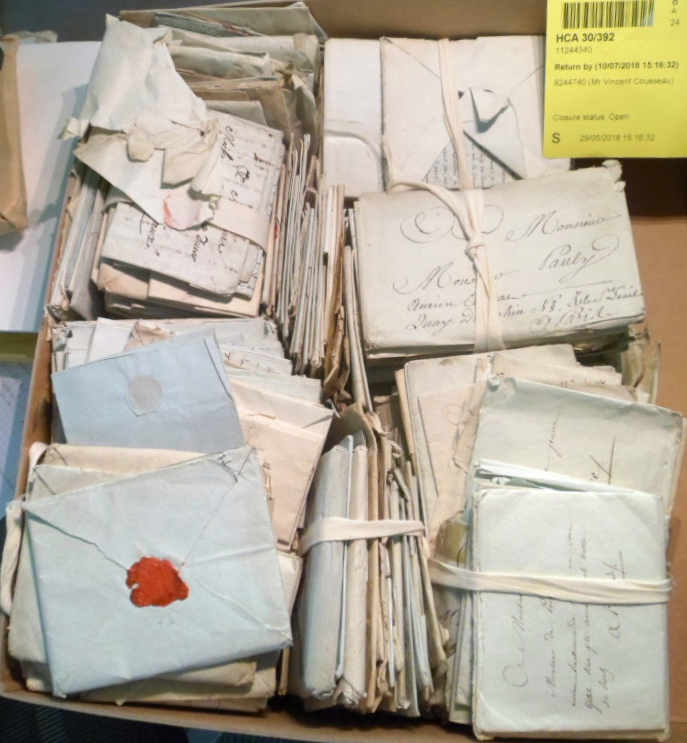

Papiers de prise

The National Archives of United Kingdom, High Court of Admiralty, 30/392.

Cliché V. Cousseau, 2018.

11Il faut enfin compter sur la documentation privée conservée hors dépôts publics. Il ressurgit parfois des lettres isolées à l’occasion de ventes particulières. Occasionnellement quelques fonds peuvent s’ouvrir à la consultation, tel le fonds Georgeon ici étudié par Jean-Christophe Temdaoui. Malgré tout, une partie demeure par définition inconnue et de ce fait inaccessible aux chercheurs, d’autant que certains descendants de propriétaires éprouvent des réticences à voir leur nom associé à ce type de recherche. Pour toutes ces raisons, les correspondances coloniales posent avec acuité la question des biais de production et de sélection.

L’historien du colonial et la lettre

12L’historien des Antilles Gabriel Debien a été pionnier en matière de publication critique de correspondances dans ses fameuses Notes d’histoire coloniale. Son attention s’est portée surtout sur les échanges entre gérants d’habitation et propriétaires, avec toutes les limites et dissimulations prévisibles que la relation hiérarchique d’employé à employeur générait. La familiarité hors pair de G. Debien avec ces sources lui a permis d’en amorcer une exploitation transversale sur des thèmes relatifs au fonctionnement de l’habitation, jusque dans les détails des conditions de vie et de travail des esclaves10. Depuis lors, la lettre coloniale transatlantique est le plus souvent utilisée comme une documentation d’appoint, venant éclairer un aspect d’une étude au champ plus large. Les correspondances coloniales restent un champ encore peu exploité, même si quelques travaux récents les placent au cœur de leur démarche, avec Jacques de Cauna, Jennifer L. Palmer et Paul Cheney11. Gageons que ce dossier contribuera de même à montrer l’exceptionnel potentiel qu’elles recèlent pour comprendre les ressorts de la société coloniale, les représentations des contemporains et bien d’autres pans encore des colonies françaises de la Caraïbe.

13La lettre privée révèle nombre d’attitudes et de préoccupations très personnelles, voire intimes. C’est par elle que s’expriment les perspectives des retrouvailles, d’un bon mariage ou de profits substantiels, mais aussi par elle que se révèle la « vie fragile », les joies et les peines. Les lettres de particuliers peuvent ainsi donner l’impression de mettre en prise directe avec la réalité vécue des acteurs. En effet, leur caractère privé limite le recours aux formules et précautions d’usage omniprésentes dans la correspondance institutionnelle. De plus, le nombre limité de lecteurs permet de rentrer dans des détails confidentiels, d’aborder des points sensibles ou encore de laisser libre cours aux sentiments. Pourtant, passée cette première impression de transparence et d’authenticité, il faut avoir à l’esprit que les correspondances du XVIIIe siècle n’échappent pas aux conventions, y compris pour les relations filiales ou conjugales. Toute lettre s’inscrit dans un schéma d’écriture qui lui préexiste, et qui s’impose avec plus ou moins d’intensité au scribe. Chaque lettre doit donc être contextualisée et faire autant que possible l’objet d’une critique serrée aussi bien sur le fond que sur la forme.

14Pour l’historien, la documentation épistolaire se révèle être un objet singulier. Elle permet d’aborder la réalité coloniale au plus près des acteurs, mais ce faisant, elle pose la question de la représentativité. Un objectif de l’étude des correspondances serait d’apprécier comment les histoires particulières s’inscrivent dans l’histoire collective, ou, au contraire, s’en distinguent. Pour tirer parti des correspondances coloniales, il faut se garder de la tentation d’enfermer a priori leurs auteurs dans des schémas interprétatifs fixés d’avance, comme on le constate parfois en matière d’histoire de la colonisation et des sociétés coloniales. S’il existe bien des préoccupations courantes (« faire fortune », revenir jouir de son travail en métropole…), en réalité de nombreux acteurs les répètent comme des lieux-communs, sans pour autant les mettre en œuvre lorsque l’occasion s’en présente. Ne pas être captif du témoignage tout en respectant son contenu nécessite un équilibre que chaque étude doit savoir trouver. Moyennant ces précautions, les lettres déjà précieuses pour l’histoire économique et sociale de la colonisation s’avéreront essentielles pour l’histoire culturelle, de l’éducation, du genre et de la famille en milieu colonial. Et cette histoire à écrire, insistons sur ce point, peut être l’histoire de tous et non l’histoire d’une étroite élite, non seulement parce qu’elle peut contribuer à éclairer des événements de nature politique, mais plus encore à comprendre de l’intérieur le fonctionnement de la société coloniale. Mais pour parvenir à cette ambition d’écriture d’une histoire totale, certes encore lointaine, il est nécessaire de multiplier les études particulières. Ce dossier, issu d’une rencontre avant tout exploratoire, se veut un premier pas dans ce sens.

Six expériences épistolaires familiales à travers l’Atlantique colonial

15Les six contributions de ce dossier, outre les autres communications orales de la journée d’étude12, se penchent sur les groupes sociaux intermédiaires ou supérieurs des colonies françaises de la Caraïbe et des villes de l’arc atlantique français dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Elles révèlent des relations transatlantiques plus ou moins denses et traduisent les espoirs, mais aussi les attentes, inquiétudes et déceptions des correspondants, derrière lesquelles l’historien sait s’incliner, comme les contributions suivantes l’illustrent.

16Dans le milieu du grand commerce, la consolidation des intérêts commerciaux est une puissante incitation à s’allier par le mariage, comme le montre l’exemple du négociant et armateur bordelais Bellas, satisfait de marier sa fille au capitaine Desbordes. Ce cas, présenté par Frédéric Candelon-Boudet, rappelle combien les affaires reposaient à la fois sur la réputation et sur des relations de confiance solidement établies. Le capitaine, employé, associé et bientôt gendre, fit au moins le bonheur de son beau-père, et peut-être, qui sait, de son épouse Dominique.

17Sur l’autre rive, l’implantation dans les colonies de la Caraïbe était ordinairement conçue comme une étape temporaire, voire une mission à durée limitée. Mais l’enlisement tropical guettait, comme nous le montre l’expérience de Regnaud de Beaumont, contée et analysée par Olivier Caudron. Les courriers s’égarent, l’épouse s’impatiente, les mauvais payeurs pullulent et l’infortuné Rochelais, comme tant d’autres, est happé par la grande colonie avant d’entraîner malgré lui son propre fils dans un sort pénible. Le projet de revenir en métropole pour y jouir de ses biens et pour échapper aux complications de la société coloniale, est un lieu commun chez les habitants, surtout chez les plus aisés. Si certains différaient sans cesse leur départ sous divers prétextes, d’autres pouvaient se montrer très résolus et organisés dans cette tâche ardue. Michel Figeac, usant de sa connaissance intime des élites bordelaises, met à ce propos en relief l’activation des réseaux négociants à distance, si prompts articuler affaires familiales et commerciales. L’énergie déployée par Godet Dubrois pour marier ses filles en France, et non en Guadeloupe, n’empêche pas ses dernières de faire valoir leurs capacités de négociation tout en intégrant les normes patriarcales de leur milieu.

18La question cruciale et complexe du rôle et de la place des femmes libres dans la société coloniale trouve un grand intérêt à être abordée par la prise en compte de leur parole directe. C’est sous cet angle fécond du genre et de la sororité que Vanessa Olry et Bernard Michon analysent la correspondance de l’épouse d’un négociant de Nantes parti pour affaires à Saint-Domingue. Eulalie Lebourg a ainsi laissé l’une des rares correspondance féminine coloniale complète du XVIIIe siècle, en s’épanchant auprès de sa sœur. La jeune femme vit son séjour comme un exil, multipliant les maternités difficiles et souffrant d’un isolement que seul atténue l’espoir du retour parmi les siens. On retrouve dans la correspondance Edme-Girard, analysée par la spécialiste des correspondances féminines Mathilde Chollet, cet objectif d’« effacer le temps de l’absence ». Dans une famille séparée par l’Atlantique et obnubilée par le primat des intérêts matériels, la lettre n’est plus la preuve d’une vie familiale mais devient la vie familiale elle-même. Enfin, à l’aide d’archives privées ici révélées et dont il est l’unique connaisseur, Jean-Christophe Temdaoui explore la correspondance de la veuve Georgeon. Prise dans les affres de l’isolement et d’une émigration new-yorkaise sous la Révolution, quasi-ruinée mais loin d’être abattue, elle fait preuve d’une touchante résilience pour endosser les fonctions jusqu’ici assurées par son mari, telle la gestion des biens et le mariage de ses filles.

19Autant de destins que les contributeurs ont su faire vivre au prisme des questionnements scientifiques les plus actuels, et que nous livrons à présent à nos lecteurs.

Notes

1 Le projet régional « La Nouvelle-Aquitaine et les Outre-mers », coordonné par Caroline Le Mao (université de Bordeaux), étudie les rapports entre la Nouvelle-Aquitaine et les colonies ultra-marines selon plusieurs axes, tels que l’analyse des logiques migratoires, le métissage des « cultures matérielles », et l’étude des sociétés coloniales, en lien avec le grand sud-ouest (voir https://naom.hypotheses.org/).

3 L’édition de livres de raison s’est engagée vigoureusement à la fin du XIXe siècle en Limousin, en particulier avec Louis Guibert. Cette documentation a été enrichie et exploitée jusqu’à nos jours par les historiens de la région et d’ailleurs, tels feu Jean Tricard et Michel Cassan.

4 Le GDR n° 2649, lancé en 2003 sous la coordination d’Élisabeth Arnoul et la direction de Jean-Pierre Bardet et de François-Joseph Ruggiu, a mis à disposition le résultat des recherches sur son site dédié : http://ecritsduforprive.huma-num.fr/

5 Pour s’en tenir à quelques publications récentes : "Mon cher fils" : lettres du subdélégué de Limoges à son fils garde du corps à Versailles, 1770-1780, Martial Delépine, éditées par Michel C. Kiener et Marthe Moreau, Limoges, Pulim, 2014 ; Mathilde Chollet, Être et savoir : une ambition de femme au siècle des Lumières, Rennes, PUR, 2016 ; Michel Figeac et Caroline Le Mao (dir.), Anthologie franco-suisse d'écrits de l'intime (1680-1830) : la vie privée au fil de la plume, Paris, Honoré Champion, 2020. Parmi les projets de recherche en cours, signalons : « Les correspondances entre les ports basques et la Nouvelle France d’après les saisies anglaises sous le règne de Louis XV » (Corban) porté par Philippe Chareyre (université de Pau et des Pays de l’Adour) et « Correspondances transatlantiques en temps de crise (1789-1816) » (Transacor) porté par Karine Rance (université de Clermont), qui a donné lieu avec Aurélia Vasile à la journée d’étude « La publicité de l’intime. Correspondances privées de la fin du XVIIIe siècle à la Seconde Guerre mondiale » le 13 mai 2022.

6 Voir Mireille Della Giacomo, « Les correspondances et affaires commerciales de la famille Juge de Saint-Martin, entre Limoges et Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle », Archives en Limousin, n° 53, p. 70-77.

7 Alain Corbin, Le monde perdu de François Pinagot, Paris, Flammarion, 2002.

8 Arch. dép. de la Gironde, Fonds Chatillon, 61 J 43. Cette correspondance de 69 lettres (1768-1777) fait l’objet d’une étude en cours.

9 Elles ont été exploitées par Bernard Foubert, « Colons et esclaves du Sud de Saint-Domingue au début de la Révolution », Revue française d'histoire d'outre-mer, t. 61, n° 223, 2e tr. 1974, p. 199-217. Plus récemment, signalons la recherche d’Annabelle Lafuente, De Bayonne à Louisbourg. Étude de la correspondance basque et française du corsaire français Le Dauphin pendant la guerre de Sept Ans (1757), mémoire de Master, dir. Philippe Chareyre, 2020.

10 Gabriel Debien, Les esclaves aux Antilles françaises, Basse-Terre – Fort-de-France : Société d’histoire de la Guadeloupe-Société d’histoire de la Martinique, 1974.

11 Jacques de Cauna, « Une famille transatlantique : les Fleuriau », Les Cahiers de Framespa [En ligne], 9 | 2012. URL : https://journals.openedition.org/framespa/1152 ; Jennifer L. Palmer, Intimate Bonds : Family and Slavery in the French Atlantic, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016 ; Paul Cheney, Cul-de-Sac. Une plantation à Saint-Domingue au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2022.

12 Lors de la journée d’étude, plusieurs autres recherches en cours ont été présentées, par Lucile Dupont (université de Pau et des Pays de l’Adour) sur des Béarnais avec les frères Forsans, par Frédéric Régent (université Paris I-Panthéon-Sorbonne) sur les lettres privées échouées dans la correspondance administrative de la Guadeloupe, par Éric Saunier (université du Havre) sur le négrier havrais Robert Colombel, et enfin par Soazig Villerbu (université de Limoges) sur l’expérience épistolaire des réfugiés de Saint-Domingue aux États-Unis.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Vincent Cousseau

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)