- Accueil

- > Numéros parus

- > 2020-4

- > Dossier

- > Le siège et l’assaut dans l’Histoire des Croisades de Joseph-François Michaud illustrée par Gustave Doré (1877)

Le siège et l’assaut dans l’Histoire des Croisades de Joseph-François Michaud illustrée par Gustave Doré (1877)

Par Margot Renard

Publication en ligne le 27 avril 2021

Table des matières

Texte intégral

1L’Histoire des croisades de François-Joseph Michaud initialement parue en 1812-1821, rééditée en 1877 et illustrée par Gustave Doré n’a encore, à notre connaissance, jamais été pleinement étudiée1. La chose est surprenante, au vu de la popularité de Gustave Doré et du nombre de publications parues ces deux dernières décennies sur son œuvre2. La raison que nous pouvons avancer à cette lacune tient au genre de l’ouvrage illustré lui-même : il s’agit d’une étude historique, et non d’un ouvrage littéraire. L’étude de l’illustration, d’une manière générale, porte presque uniquement sur l’illustration de la littérature3. Or l’illustration de l’histoire pose des questions différentes et passionnantes, surtout dans le cas d’un illustrateur de l’envergure de Gustave Doré4. Étudier l’illustration de l’histoire revient à questionner la mise en image d’une écriture appliquée à retracer des faits passés, théoriquement sans invention ni dimension romanesque et imaginaire. Cependant, les historiens des années 1810-1830 s’appliquent à élaborer une nouvelle historiographie, plus narrative, dont la subjectivité assumée favorisait paradoxalement l’objectivité du récit historique. L’écriture de l’histoire se situe alors à un carrefour, entre pratique historique austère héritée de l’Ancien Régime et nouvelle écriture notamment influencée par l’écrivain Walter Scott. Cet état de fait pose de nombreuses questions à l’historien de l’illustration.

2Que Gustave Doré ait été sollicité pour illustrer un ouvrage aussi célèbre, est le signe d’une collusion réaffirmée entre l’écriture érudite de l’histoire et la fiction signifiée par l’image, initiée dans la première moitié du XIXe siècle. Une telle collusion n’est pas évidente dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où le positivisme a pris le pas sur le romantisme dans le voisinage duquel Michaud a écrit son texte. A partir des années 1820, il devient courant d’illustrer l’histoire érudite. Cette pratique résulte avant tout d’un processus commercial et culturel : les éditeurs cherchent à augmenter leurs ventes après la crise de la librairie de 18305, et utilisent l’image comme un moyen de séduction du lectorat. Par ailleurs, la mise en image de l’histoire – phénomène très large et populaire au XIXe siècle – est le résultat d’une recherche complexe de connaissance de l’histoire, d’identification psychologique, de quête identitaire et de recherche de divertissement6.

3Gustave Doré est en effet un illustrateur reconnu au moment où il est sollicité pour cette entreprise. En 1877, à 45 ans, il a déjà derrière lui une œuvre considérable, les illustrations de Dante (1861 et 1868), Cervantes (1863), Rabelais (1851), de la Bible (1866) … L’Histoire des Croisades est son avant-dernier travail d’illustration ; il décède six ans plus tard, à l’âge de 51 ans. L’ouvrage, bien qu’écrit par un historien et à l’origine publié sans illustrations, présente une dimension romanesque qui ne peut que plaire à Doré : la nature hostile, le récit épique, la violence et la mort omniprésentes, les personnages forts et antagoniques, et l’arrière-plan spirituel et religieux, que Michaud rationalise mais dont Doré s’empare pour en faire un des fils conducteurs de son travail. La capacité de Doré à transformer les faits en mythes, à transcender le réel, trouve dans cet ouvrage un terrain aussi fertile que dans les Contes de Perrault ou la Divine Comédie7. Il avait déjà exploré certains sujets à l’occasion de sa collaboration avec Mame pour la Bible de 1866, et s’en était inspiré pour produire des tableaux qu’il exposa à la Doré Gallery de Londres. C’est le cas des deux tableaux complémentaires Les soldats de la Croix de 1874 et La bataille d’Ascalon de 1875, deux épisodes de la première croisade. Plusieurs spécialistes de Doré ont relevé à quel point son travail d’illustration et son travail peint sont complémentaires et s’alimentent l’un l’autre. L’art religieux devient d’ailleurs le grand sujet de Doré à partir de 1866, une tendance dans laquelle s’inscrit son travail pour l’Histoire des Croisades.

4Cet article a pour objectif d’étudier un des sujets de ces illustrations : le thème du siège militaire et de l’assaut guerrier tel que représenté par Doré dans l’ouvrage de Michaud. Nous nous appuierons sur une sélection des illustrations de Doré. L’ouvrage en compte cent, nous en extrairons huit. Notre article s’organisera en trois parties. Dans un premier temps, nous allons présenter l’ouvrage de Michaud dans le contexte du regain d’intérêt historiographique et iconographique pour le thème des croisades. Nous évoquerons également le renouvellement des formes expressives autour du thème de la guerre dans la peinture d’histoire et dans l’illustration. Dans un deuxième temps, nous étudierons le régime de temporalité et de narrativité à travers l’illustration de la prise de Jérusalem par Doré, qui construit son récit visuel en fonction des temps forts du texte chronologique de Michaud. Dans un troisième temps, nous nous reviendrons sur trois illustrations qui n’exploitent pas la temporalité élastique de l’évènement mais se concentrent sur le moment le plus dramatique, celui de l’assaut de la ville. Nous verrons quels effets dramatiques et spectaculaires Doré mobilise à ce sujet.

Une nouvelle narration de l’histoire

5La publication en 1877 d’une Histoire des Croisades illustrée par Gustave Doré témoigne d’une longue popularité du thème des croisades tout au long du XIXe siècle8. Le sujet renaît au tout début du siècle, renaissance à laquelle François-Joseph Michaud concourt largement. En 1806, la classe d’Histoire et de Littérature ancienne de l’Institut de France propose à l’étude la question suivante : « Examiner quelle a été l’influence des Croisades sur la liberté civile des peuples de l’Europe, sur leur civilisation, sur les progrès des lumières, du commerce et de l’industrie ». L’Institut décerne un prix à deux ouvrages ayant trait au sujet : l’Essai sur l’influence des croisades, d’Arnold Hermann Ludwig Heeren, traduit de l’allemand en 1808, et De l’influence des croisades sur les peuples de l’Europe du comte Maxime Choiseul Daillecourt, qui paraît en 1809. En 1811, Chateaubriand publie l’Itinéraire de Paris à Jérusalem, dans lequel l’écrivain considère son voyage à la fois comme un déplacement géographique et un déplacement dans le temps, lui permettant d’aborder les croisades9. Par ailleurs, en 1805 François Joseph Michaud (1767-1839), historien et ami de Chateaubriand, est sollicité pour écrire une introduction au roman de la célèbre Sophie Cottin, Mathilde ou Mémoires tirés de l’histoire des Croisades (1805)10. A la suite de cette publication, Michaud, interpellé par le sujet, commence à développer son texte pour en faire un ouvrage historique11. Il publie ainsi de 1812 à 1822 l’Histoire des Croisades. En 1830, il se rend avec son collaborateur Jean-Joseph-François Poujoulat jusqu’à Jérusalem puis en Egypte, ce qui lui donne matière à amender son texte. L’ouvrage rencontre un tel succès qu’il est réédité à plusieurs reprises et illustré à partir de 1844, par les éditeurs associés Charles Furne, Charles Dézobry et E. Magdeleine. Il reste tout au long du XIXe siècle la publication historique la plus importante au sujet des croisades12. L’édition qui nous intéresse ici est celle de 187713 : nous y trouvons toujours le nom de Furne parmi les éditeurs, mais il s’agit du fils de Charles Furne, Charles-Paul Furne, qui reprit la maison d’édition à la mort de son père et s’associa alors à l’éditeur Jouvet.

6Des auteurs, des historiens et des artistes s’emparent donc du thème des croisades comme d’un sujet à fort potentiel idéologique et romanesque. Michaud adopte une approche historiographique qui inspirera les historiens romantiques Prosper de Barante et Augustin Thierry. Il cherche à donner une idée juste des actes, des enjeux et des rapports entre les personnages, y compris dans leur dimension psychologique. A partir des années 1820, les historiens romantiques se donnent pour objectif de transmettre au lecteur ce qu’ils appellent la « couleur locale », « tout ce qui a de la vie et du mouvement »14, c’est-à-dire l’attrayant et le pittoresque de l’histoire. Ils se distancient des historiens des Lumières dont ils considèrent l’écriture froide et « administrative »15. Cette nouvelle historiographie favorise l’apparition dans ces mêmes années d’une nouvelle approche visuelle de l’histoire, plus subjective et plus spectaculaire.

7Cette vision renouvelée de l’histoire va de pair avec une nouvelle représentation de la guerre, également plus subjective et dramatique, amorcée notamment par le peintre d’histoire Antoine-Jean Gros sous Napoléon et par Horace Vernet sous la Monarchie de Juillet. Elle sera relayée ensuite par les célèbres Édouard Detaille et Alphonse de Neuville, peintres de bataille renommés sous le Second Empire et la IIIe République. Gustave Doré, en tant qu’illustrateur mais aussi en tant que peintre d’histoire, s’inscrit également dans cette représentation de la guerre de la deuxième moitié du XIXe siècle. La peinture de bataille abandonne la vision intellectualisante qui était celle d’un Van der Meulen au XVIIe siècle pour descendre au niveau du sol, se rapprocher de l’action et des perceptions du soldat sur le terrain. Ce faisant, la perspective du public sur la guerre change également, elle se fait plus émotionnelle, sensationnelle, plus rude et plus sanglante aussi16. Gros, Detaille, Neuville, et des illustrateurs comme Auguste Raffet et Nicolas-Toussaint Charlet n’hésitent pas à mettre au premier plan des cadavres sanguinolents et à afficher les difficiles conditions que les soldats en campagne endurent. Le quotidien de la guerre devient un sujet artistique. Avec sa grande culture, Doré n’ignore pas cet héritage, qu’il serait intéressant de retracer dans toutes ses représentations de la guerre. Autant de caractéristiques que Doré mobilise dans ses illustrations pour l’Histoire des Croisades : le cadrage rapproché sur les protagonistes de la bataille, l’alternance entre la représentation du drame à son paroxysme et les actions périphériques (avant, après, à côté de l’action principale), la variation de regard entre les personnages individualisés et les corps collectifs, les procédés narratifs et visuels visant à accentuer le caractère dramatique des situations (usage du clair-obscur, paysages hostile, raccourcis saisissants, entre autres).

Le récit visuel de la bataille ou la guerre découpée : régimes de temporalité et de narrativité chez Doré

8Nous allons à présent nous intéresser à la question de la chronologie et de la séquentialité des images dans la représentation de la guerre et du siège militaire chez Doré. En tant qu’illustrateur, et contrairement au peintre d’histoire, Doré a tout loisir de développer un même évènement (à savoir le siège) sur plusieurs images. Sa narration peut, à l’instar de l’historien, s’étirer dans le temps, exploiter le temps long d’un même fait historique pour en révéler plusieurs facettes.

9Afin de guider le lecteur, nous dressons ici la liste des illustrations que nous avons retenues dans le contexte de cette étude17. Elles témoignent toutes d’un regard sur l’assaut militaire, le siège, l’intrusion, soit au premier degré, c’est-à-dire le siège d’une ville par une armée ennemie, soit à un second degré métaphorique, comme l’assaut de fantômes sur un seul homme. Nous n'étudierons pas toutes ces illustrations de manière égale, mais la citation de leurs titres peut donner une idée du travail de Doré ainsi que de notre propre objectif méthodologique et démonstratif. Nous avons également mentionné le nom du ou des graveurs ayant signé chaque illustration, tous étant des collaborateurs réguliers de Doré :

-

Gustave Doré, Héliodore-Joseph Pisan, Foulque assailli par les fantômes de ses victimes18.

-

Gustave Doré, Adolphe-François Pannemaker, Albert Doms, Assaut de Mosburg19.

-

Gustave Doré, Héliodore-Joseph Pisan, Bohémond monte lui-même par l’échelle de corde20.

-

Gustave Doré, Paul Jonnard-Pacel, Massacres d’Antioche21.

-

Gustave Doré, Héliodore-Joseph Pisan, Enthousiasme des croisés à la vue de Jérusalem22.

-

Gustave Doré, Désiré Quesnel, Deuxième assaut de Jérusalem, les croisés sont repoussés23.

-

Gustave Doré, Héliodore-Joseph Pisan, Apparition de Saint Georges sur le mont des Oliviers24

-

Gustave Doré, Paul Jonnard-Pacel, Godefroy s’élançant dans Jérusalem25.

10Cinq de ces illustrations représentent concrètement le siège d’une ville par l’armée des croisés. Ces représentations tracent une géographie militaire des croisades : de Moosburg en Autriche jusqu’à Jérusalem, nous pouvons suivre, uniquement par l’image, les déplacements en ville en ville et les victoires de l’armée croisée. A travers ces illustrations, Doré donne au lecteur l’illusion d’un processus de conquête aisé, au cours duquel les croisés finissent toujours par emporter la victoire. Afin de varier la narration visuelle et de rester proche du texte relativement détaillé de Michaud, Doré représente plusieurs moments de la conquête. En ce sens, il « découpe » l’action même du siège militaire pour en offrir une vision multiple et complexe.

11Ainsi l’illustrateur donne quatre illustrations pour le récit de la conquête de Jérusalem. Dans un premier temps, il propose un regard sur l’avant-siège, sur le moment précédant la bataille, représentant l’Enthousiasme des croisés à la vue de Jérusalem (Fig. 1). Dans cette illustration, Doré met en scène les croisés épuisés apercevant enfin Jérusalem au loin, et tombant éperdus en prière. Doré travaille fortement le contraste entre la foule sombre des croisés au premier plan et la ville blanche et pure au loin. Doré semble vouloir signifier deux choses : la ville ressemble à une proie vierge et inconsciente offerte en pâture aux prédateurs, ou au contraire à une ville dont la délivrance sauvera les âmes des croisés et leur permettra d’accéder au salut. Doré prépare ainsi l’épisode majeur, celui de la conquête de Jérusalem par les croisés26. Il consacre deux illustrations à cet épisode : la première s’accorde le luxe de montrer l’échec des croisés repoussés par les habitants de Jérusalem lors du deuxième assaut, pour mieux montrer leur victoire éclatante à travers Godefroy s’élançant dans Jérusalem.

Fig. 1 – Gustave Doré, « Enthousiasme des croisés à la vue de Jérusalem », dans Joseph-François Michaud, Histoire des croisades (1812-1822), t. 1, Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1877, p. 106-107. Paris, Bibliothèque nationale de France.

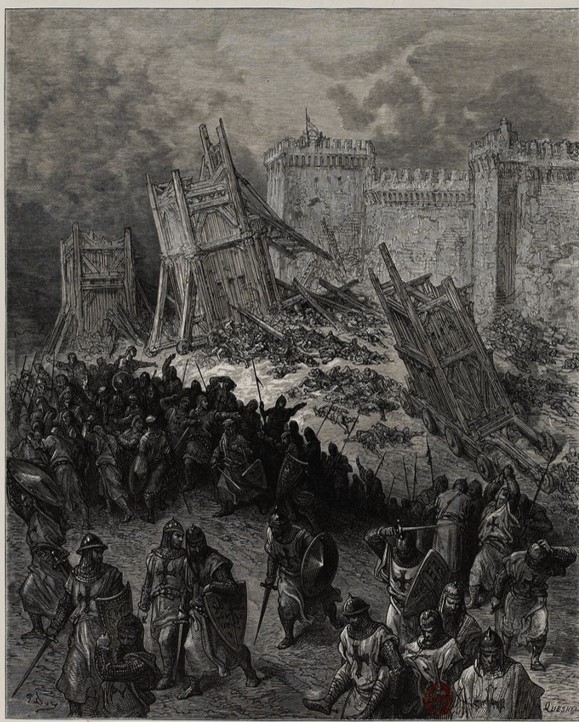

12L’illustration légendée Deuxième assaut de Jérusalem ; les croisés sont repoussés (Fig. 2) correspond aux phrases suivantes dans le texte de Michaud : « Le combat avait duré douze heures sans que la victoire parût se décider pour les croisés ; la nuit vint séparer les combattants. Les chrétiens rentrèrent dans leur camp en frémissant de rage et de douleur »27. Plus loin, Michaud précise que les chrétiens craignaient de voir les habitants brûler leurs tours d’assaut abandonnées au pied des remparts. Doré, effectivement, montre les croisés se détournant avec fureur de la ville, marcher et disparaître dans le coin inférieur gauche de la composition. Ils laissent derrière eux des tours branlantes et un grand nombre de morts devant les murs. L’image est presque entièrement construite sur un mouvement d’oblique, tout y semble de biais, les tours prêtes à tomber, les croisés épuisés, l’espace axé sur la diagonale gauche-droite qui traverse la composition. Pas entièrement, cependant, car les remparts de la ville, eux, sont droits, solides, et donnent une impression d’imprenabilité accentuant l’effet spectaculaire de l’échec des croisés. Cet effet fonctionne d’autant mieux lorsque le lecteur-spectateur met en rapport cette illustration avec celle où Godefroy de Bouillon s’élance dans Jérusalem : la ville paraissant imprenable, par contraste la victoire des croisés n’en est que plus éclatante.

Fig. 2 – Gustave Doré, « Deuxième assaut de Jérusalem ; les croisés sont repoussés » dans Joseph-François Michaud, Histoire des croisades (1812-1822), t. 1, Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1877, p. 114-115. Paris, Bibliothèque nationale de France.

13Entre ces deux images, Doré insère une illustration dans laquelle les croisés épuisés voient apparaître Saint Georges. Il les encourage à reprendre le combat, et permet ainsi à Godefroy d’entrer dans la ville en futur vainqueur. Dans son texte, Michaud décrit les chrétiens victorieux ; cette victoire, il la fait largement reposer sur le rôle de la vision mystique. Saint Georges se révèle aux croisés, puis le légat du pape Adhémar de Monteil, décédé à Antioche, et des croisés morts apparaissent pour « arborer les drapeaux de la croix sur les tours de Jérusalem »28. Michaud n’affirme ni n’infirme ces visions, sur lesquelles il s’exprime avec prudence : « Godefroy et Raymond, qui l’aperçoivent des premiers et en même temps, s’écrient que Saint Georges vient au secours des chrétiens. Le tumulte du combat n’admet ni réflexion ni examen […] »29. Il note à propos de la vision d’Adhémar que « le bruit se répand », insistant ainsi sur le caractère hypothétique et potentiellement factice de la vision. Que ces visions aient eu lieu ou non, l’historien s’intéresse surtout à leur rôle, car elles renouvellent efficacement le courage des chrétiens et permettent la prise de la ville. Au contraire de la plupart des historiens romantiques, de convictions libérales, François-Joseph Michaud est royaliste. Il est un farouche opposant de la Révolution contre laquelle il édite des pamphlets dans La Quotidienne, journal royaliste dans lequel il a des intérêts jusqu’en 1828. Il est aussi catholique. Cependant, comme le fait remarquer Kim Munholland, ses textes ne font pas l’apologie de la chrétienté, contrairement à son ami Chateaubriand30. Sa posture d’historien est celle de la mesure et de la distance critique. Comme ses pairs, néanmoins, l’étude de l’histoire médiévale lui sert à élaborer une réflexion sur son époque : il considère que les croisades furent le lieu d’une révolution religieuse ayant d’abord fragilisé puis renforcé les sociétés occidentales, à l’image de la Révolution dont la monarchie serait ressortie fortifiée à partir de 181431.

14Or Doré prend en partie le contre-pied de cette posture historiographique : il s’intéresse beaucoup à la vision elle-même, autant qu’à ses conséquences. Il met en scène Saint Georges éclairé par des rayons lumineux venant du ciel, ce qui ne laisse aucun doute sur sa qualité d’apparition, en dépit de sa corporéité graphique. Au contraire des anges évanescents souvent représentés par Doré32, ce cavalier a une réelle densité corporelle, comme si les esprits, les regards et la foi des soldats le créaient physiquement, au contraire des anges vus comme des envoyés du ciel. Doré représente les croisés enthousiastes à sa vue, et par voie de conséquence Godefroy parvenant aux remparts de Jérusalem, invulnérable aux flèches, au feu et aux hordes d’ennemis lancés sur lui, très proche d’un Moïse pourfendant les eaux. Doré organise ainsi des séquences, sur le modèle mis en place par Michaud : un fait et ses conséquences. Mais alors que Michaud reste prudent sur la réalité du fait, Doré affirme : Saint Georges est effectivement apparu. Là se tient la volonté et la capacité de l’illustrateur d’extraire le mythe et le fabuleux du texte. Cette volonté prend un tout autre relief dans le cas d’un ouvrage historique comme celui de Michaud : Doré tire l’histoire vers le récit, il exploite et augmente le caractère inévitablement fictionnel de toute tentative de reconstruction historique33. A première vue, le travail de Doré semble très hagiographique : il valorise les croisés, les chefs de la croisade, et plus largement la croisade en tant qu’entreprise sacrée. La guerre chez Doré est avant tout une guerre victorieuse, presque uniquement vue du côté des croisés, mettant en avant le courage, l’opiniâtreté et l’ingéniosité des combattants.

15Cependant, nous nous apercevons que Doré ménage sa narration non seulement par chapitre et par évènement (la prise de Nicée, la prise de Jérusalem, etc) mais aussi au point de vue de l’ouvrage tout entier. L’étude de Michaud compte en effet deux volumes. Or si les illustrations du premier volume valorisent largement les croisades, celles du deuxième volume sont plus négatives. Le lecteur-spectateur y assiste à la lente déliquescence du projet des croisés, à l’enchaînement vain et meurtrier des différentes croisades, aux échecs successifs des chefs croisés face aux musulmans. De manière significative, Doré fait un pas de côté et compose plusieurs illustrations autour d’un imaginaire médiéval peuplé de troubadours chantant les louanges des croisés, et s’intéresse davantage à ceux restés en arrière, les femmes et les enfants, qu’à ceux partis se battre. Ces images semblent symboliser une forme de lassitude devant le récit des croisades, qui tend à former une boucle narrative répétitive : départ pour la croisade, enthousiasme, premiers combats, échec, retour. Ce en quoi il fait écho au sentiment de Michaud, qui explique entre autres que « de toutes ces armées, que les plus vastes campagnes avaient de la peine à contenir et qui devaient conquérir l’Orient, aucune ne revenait en Europe », cela constituant « l’aspect le plus douloureux de ces guerres saintes »34. Michaud a déplacé son regard d’une aire géographique à une autre, de l’Orient à l’Occident, des hommes partis au peuple resté sur place. Doré suit donc le mouvement, mais dans la perspective de montrer la formation d’un imaginaire de la croisade à travers les arts. Il met ainsi en abyme son propre travail d’élaboration d’un imaginaire graphique des croisades au XIXe siècle et les premiers récits et représentations médiévales nés de ces évènements35.

16Nous sommes donc face à une construction réfléchie de la mise en image du processus de conquête. Le premier volume orchestre une montée en puissance autour du thème de la victoire militaire, tandis que le deuxième volume jette un regard bien plus ironique et amer sur les croisades (voir Le Te Deum après la victoire36, par exemple, où Doré représente des croisés au sortir d’un combat, passant par-dessus les corps amoncelés de musulmans morts pour se rendre à l’église et se voir absous de leurs péchés).

Procédés de mise en récit et en spectacle dans la représentation du siège militaire

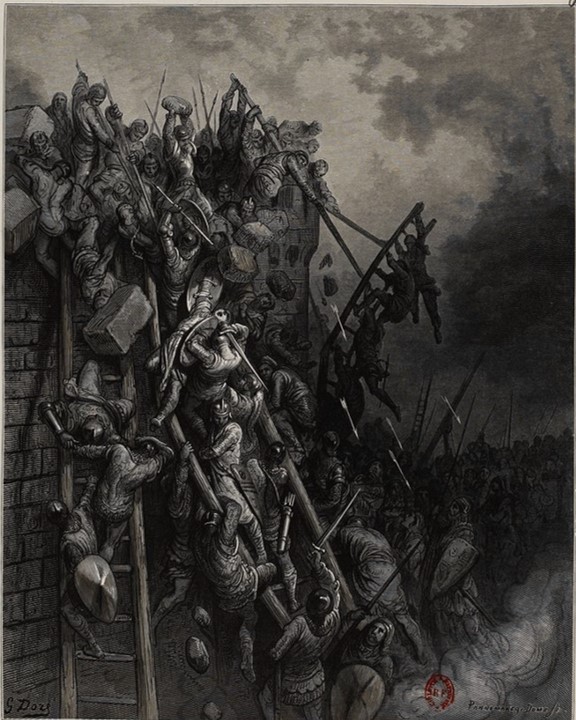

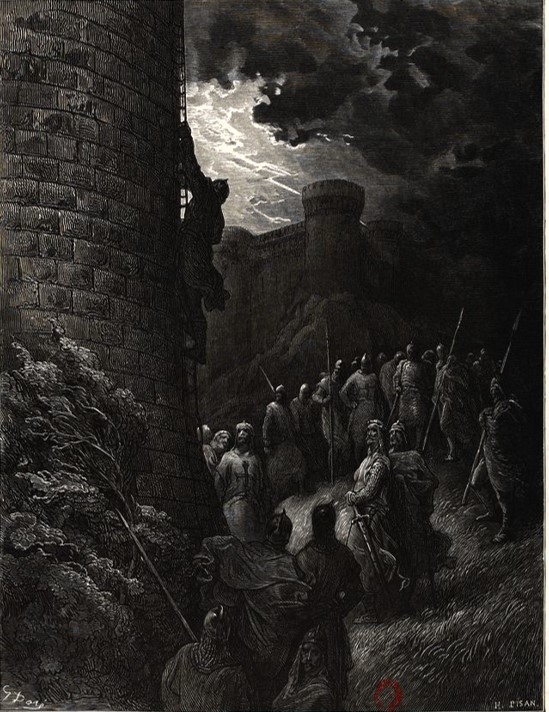

17Doré représente à plusieurs reprises les croisés montant à l’assaut des murailles d’une ville. Nous nous concentrerons d’abord sur l’Assaut de Mosburg (Fig. 3) et Bohémond monte lui-même par l’échelle de corde (Fig. 4). Dans ces deux illustrations, Doré montre les croisés prenant d’assaut une ville en escaladant ses fortifications. La première met en scène l’armée au complet, le corps collectif des croisés en quelque sorte, tandis que la deuxième montre un individu, Bohémond de Tarente, qui se hisse à une corde le long d’une muraille. Il s’agit là d’un moment difficile pour Bohémond, nous raconte Michaud, car les soldats hésitent à le suivre : il doit montrer l’exemple. Dans le premier cas, l’assaut se déroule en plein jour et au su de tous, tandis que l’assaut mené par Bohémond est dissimulé, son succès tenant à la trahison d’un homme dans les murs. Dans les deux cas, Doré mobilise un procédé visuel et de narration consistant à guider le regard du spectateur le long d’une verticale ascendante et descendante. Le mouvement est semblable à celui, en cinéma, d’une caméra effectuant un travelling ou un panoramique vertical, ce qui explique aujourd’hui la sensation de familiarité que les images de Doré peuvent susciter chez le spectateur. L’assaut de Mosburg met en scène la masse grouillante des croisés déterminés à prendre la ville et à rallier les habitants à leur cause. Doré accumule les corps, forme des grappes humaines tel William Blake et ses flots de corps, dont il s’était déjà inspiré pour l’illustration de la Divine Comédie de Dante. Il renforce même cette impression de grouillement et de flot continu en diminuant la hauteur des remparts, ce qui lui permet de montrer à la fois les croisés accourant au sol et les assiégés les repoussant.

Fig. 3 – Gustave Doré, « Assaut de Moosburg » dans Joseph-François Michaud, Histoire des croisades (1812-1822), t. 1, Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1877, p. 37-38. Paris, Bibliothèque nationale de France.

Fig. 4 – Gustave Doré, « Bohémond monte lui-même par l’échelle de corde » dans Joseph-François Michaud, Histoire des croisades (1812-1822), t. 1, Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1877, p. 82-83. Paris, Bibliothèque nationale de France.

18Dans l’illustration, le point de vue du spectateur est situé au niveau médian de la composition, à hauteur des combattants montant à l’assaut des murailles. Le lecteur-spectateur semble donc lui aussi dans cette posture d’assiégeant, mais relativement à distance de l’action, observant les assiégés en haut jeter des pierres et repousser les échelles. Il est ainsi suffisamment proche de l’action pour y être immergé émotionnellement, et suffisamment éloigné pour en avoir une lecture intellectuelle. La verticalité ascendante du regard contribue à l’impression de mouvement, d’élan collectif et d’effort démesuré fourni par les assiégeants pour se hisser sur les remparts.

19Doré, au contraire, isole Bohémond du reste de la troupe : l’homme se hisse à son échelle de corde, seul et minuscule contre les remparts massifs, aux pierres lissées par le burin du graveur. Sa silhouette se détache sur un fond de lune, situant la scène dans la nuit qui dissimule l’assaut. Dans l’une comme dans l’autre image, Doré fait en sorte que le lecteur-spectateur ressente la pesanteur des corps devant lutter contre la gravité pour s’extraire du sol et se hisser, et ce faisant se retrouvent dangereusement exposés à la défense des assiégés. Dans l’illustration montrant Bohémond, des soldats encore au sol l’observent monter en silence. Doré met ainsi discrètement l’accent sur les dissensions qui travaillent le camp des chrétiens, dont Michaud rend compte dans son texte. En dépit de leur foi et de leurs ambitions communes, les chrétiens sont en butte à des luttes internes qui nuisent à l’efficacité de la croisade.

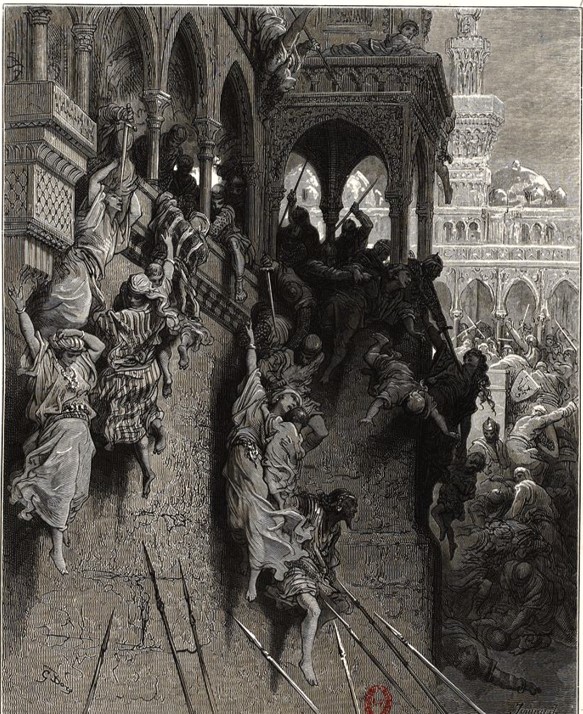

20Une troisième illustration utilise ce procédé narratif du regard ascendant, en contre-plongée pour reprendre le vocabulaire cinématographique, cette fois non pas pour souligner la posture difficile des assiégeants, mais celle des assiégés. Les massacres d’Antioche (Fig. 5) mettent en scène les croisés ayant déjà envahi la ville et massacrant « sans miséricorde »37 les habitants musulmans, n’épargnant que les habitants chrétiens. L’illustration fait suite à celle montrant Bohémond grimpant le long de la muraille d’Antioche. Par le seul enchaînement des images, le lecteur-spectateur peut comprendre que les croisés ont réussi à s’infiltrer dans la ville. L’illustration des massacres retranscrit ce que le texte de Michaud exprime de l’horreur de la situation. Michaud utilise des mots durs, qui sans condamner explicitement les croisés, soulignent leurs débordements : « cette sanglante victoire », « la fureur de l’armée victorieuse », « le sang coulait par torrents dans les rues », « ils s’abandonnèrent à toute l’ivresse que leur inspirait la victoire »38. Par ailleurs, il montre la surprise des habitants tués au saut du lit, désarmés, ceux qui s’enfuient poursuivis et ramenés dans les murs. Doré met l’accent sur cette détresse des habitants plutôt que sur la folie des croisés, à peine visibles dans la coursive du haut de laquelle ils précipitent les habitants. Ces derniers sont surtout des femmes et des enfants, tombant en grappes (encore ce procédé graphique) du haut du mur, s’agrippant désespérément pour ne pas s’empaler sur les lances et les épées des croisés au sol. Représenter des femmes et des enfants, ainsi que deux hommes dont les djellabas dénotent un statut de civils, permet à Doré de mettre en valeur leur vulnérabilité et la sauvagerie de ce massacre. Femmes et enfants sont par excellence des personnages sans défense. Le procédé est fréquemment utilisé par les illustrateurs comme par les peintres ; Doré se réfère ici à l’iconographie du Massacre des Innocents.

Fig. 5 – Gustave Doré, « Massacres d’Antioche », dans Joseph-François Michaud, Histoire des croisades (1812-1822), t. 1, Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1877, p. 84-85. Paris, Bibliothèque nationale de France.

21Cependant l’illustration de Doré est cruelle, mais d’une cruauté esthétique et exotique. L’architecture est très riche et précieuse39, proche de celle d’un palais, les habitants d’Antioche sont vêtus à l’orientale de longues tuniques que l’illustrateur fait élégamment virevolter, les femmes sont jeunes et belles et leurs postures en torsion mettent leurs corps en valeur. Ce léger érotisme et cet exotisme contrastent avec la cruauté de la situation, dans une tension entre Eros et Thanatos chère aux romantiques, telle qu’on peut l’observer par exemple dans la Mort de Sardanapale d’Eugène Delacroix (1827). Et contrairement aux deux autres illustrations étudiées précédemment, la pesanteur semble presque absente. Certains corps flottent, notamment celui de la jeune femme à gauche ou de l’homme au centre qui semble littéralement léviter, ne se raccrochant à rien, ou peut-être à une jeune femme ayant elle-même lâché la corniche. Encore une fois, Doré met en place un mouvement narratif verticalisant, cette fois descendant plutôt qu’ascendant. Les croisés fondent furieusement sur les habitants, qui pour leur échapper n’ont d’autre choix que de se précipiter du haut du mur. Leur chute devient le miroir de l’effort d’ascension fourni par les croisés pour parvenir jusqu’à eux, et plus largement le symbole de la volonté d’anéantissement de la religion musulmane par les croisés chrétiens.

22Enfin, nous aimerions attirer l’attention sur une dernière illustration, qui nous paraît intéressante dans la perspective de ce que nous venons d’étudier, la représentation du siège et de l’assaut chez Doré. Il s’agit de la deuxième illustration de l’ouvrage, frappante par sa puissance graphique et par son sujet, Foulque assailli par les fantômes de ses victimes. Nous y voyons un homme, Foulque Nerra, dont le cauchemar prend littéralement vie sous ses yeux. Michaud rappelle que cet homme tua sa première épouse et s’est « plusieurs fois souillé du sang innocent »40. Pris de remords, tourmenté par des visions morbides de ceux qu’il a tués, il décide de partir en Terre Sainte pour expier ses péchés. Doré le représente dans un lit à baldaquin d’esthétique médiévale, la lune entrant par les vitraux de la fenêtre. Au sol, des hommes rampent vers lui. Un enfant nu brandit une croix pour l’appeler au repentir : il est sa conscience vivante. Tous sont tendus vers lui, tentent de s’agripper aux draps, semblent l’envahir physiquement et mentalement ; Foulque se rencogne avec terreur dans son lit. Au premier plan, une hache est macabrement plantée dans une tête. Cette composition placée en début d’ouvrage annonce les images de sièges, d’assauts, de batailles représentées plus loin par Doré. Le lit architecturé apparaît comme une place forte à conquérir, et les fantômes comme des assiégeants venus réclamer un dû, à l’image des croisés venant réclamer les lieux saints qu’ils considèrent leurs. Il s’agit là d’un siège métaphorique, où Doré, comme il le fera à de nombreuses reprises, utilise la matière narrative mystique et fantastique que l’on peut extraire des lignes du texte historique de Michaud. Plutôt que d’illustrer un fait historique, par exemple Foulque Nerra se rendant à Jérusalem, il préfère illustrer ses états d’âme et ses démons, l’impalpable des émotions et des tourments que l’homme peut s’infliger à lui-même. Cette illustration annonce donc aussi la manière dont était considérée la croisade à l’époque : un moyen d’expier les péchés et de s’assurer une place à la droite de Dieu. Michaud décrit la croisade comme une entreprise collective très concrète, mais à travers cette introduction graphique et textuelle, elle apparaît également porteuse d’un immense espoir à l’échelle individuelle. Par ailleurs, Doré situe à dessein la scène de nuit. La nuit est propice au retour des démons, des tourments et des cauchemars, et Doré sait particulièrement exploiter ce registre. Presque toutes ses illustrations pour cet ouvrage se déroulent d’ailleurs dans une nuit artificielle perpétuelle, renforçant les effets dramatiques et l’impression d’hostilité constante ressentie par les croisés. Dans ce contexte, ils semblent devoir tout arracher de force, victoires, traités, collaborations, par la seule puissance de leur bras et de leur foi. Cet antagonisme permanent vise à renforcer le sentiment d’admiration du lecteur au spectacle de l’épopée des croisés.

23Cependant, le sentiment du lecteur peut être ambivalent à la lecture du texte historique de Michaud et à la vue des illustrations spectaculaires de Doré, ce dont les illustrations que nous venons d’étudier témoignent. La folie et le fanatisme côtoient sans cesse la raison et la trivialité des impératifs logistiques, et le paradoxe affleure entre les lignes. Les croisés sont pris de folie meurtrière à Antioche, alors que la stratégie militaire mobilisée (machines de guerre, tactique, etc.) donne l’impression d’une croisade menée avec méthode.

24Les images du siège, de l’assaut et plus largement de la guerre que nous avons étudiées sont emblématiques du travail de Doré pour cet ouvrage : elles montrent les actes guerriers des croisés, mais en leur conférant une qualité universelle. Le siège de Jérusalem devient un exemplum de tous les sièges et les assauts tentés par les chrétiens, qui semblent toujours guidés et soutenus par Dieu quelle que soit l’issue du conflit. Doré mobilise des moyens narratifs très efficaces pour représenter ces conflits, visant à accentuer le drame et le caractère extraordinaire de cette épopée des croisés en Orient. Il apparaît moins intéressé par les faits historiques que par ce que l’histoire peut contenir d’épique, de spectaculaire et d’émotionnel. Derrière les actes, il cherche à montrer les croyances, les mentalités et les états d’esprit, l’imperceptible et l’impondérable. Ce qu’en définitive les écrivains romantiques, dont Michaud est le prédécesseur, tentèrent de transmettre à leurs lecteurs, et qu’ils considéraient essentiels à la profondeur et à la complexité de l’histoire.

Notes

1 A part pour effectuer un parallèle rapide avec une autre œuvre : Coll., Gustave Doré 1832-1883, Paris, Musée Carnavalet, Strasbourg, Musée d’Art Moderne-Cabinet des Estampes, 1983 ; Eric M. Zafran, Robert Rosenblum, Lisa Small (dir.), Fantasy and Faith, the Art of Gustave Doré, New York, New Haven, Dahesh Museum of Art, Yale University Press, 2007, p. 78. Annie Renonciat ne le mentionne pas dans La vie et l’œuvre de Gustave Doré, Paris, ACR Editions – Bibliothèque des Arts, 1983.

2 Principalement : Philippe Kaenel, Le métier d’illustrateur, 1830-1880 : Rodolphe Töpffer, J.-J. Grandville, Gustave Doré (1996), 2e éd., Genève, Droz, 2005 ; le catalogue de la grande exposition du musée d’Orsay, qui laissait de côté l’ouvrage de Michaud : Philippe Kaenel (dir.), Doré, l’imaginaire au pouvoir, cat. exp., Paris, Ottawa, Musée d’Orsay, Flammarion, Musée des beaux-arts du Canada, 2014 ; Coll., Mihály Zichy, Gustave Doré, deux monstres de génie, cat. exp., Namur, musée provincial Félicien Rops, Paris, Somogy, 2009 ; Christophe Leclerc, Gustave Doré, Le rêveur éveillé, Paris, L’Harmattan, 2012 ; Zafran, Rosenblum, Small, op . cit.

3 Les études portant sur l’illustration de l’histoire sont les suivantes : Chartier, Roger ; Martin, Henri-Jean (dir.), Histoire de l’édition française, t. II, Le livre triomphant, 1660-1830 (1985), Paris, Fayard/Promodis, 1990. Cette étude compte plusieurs articles mentionnant le commerce de l’histoire imprimée comme un secteur florissant de la librairie du premier XIXe siècle. Deux articles, des études de cas, portent sur l’illustration de l’histoire : Beth Segal Wright, « ‘That Other Historian, the Illustrator': Voices and Vignettes in Mid-Nineteenth Century France », dans Oxford Art Journal, vol. 23, n° 1, 2000, p. 115-136 ; Madeleine Rebérioux, « L’illustration des Histoires de la Révolution française au XIXe siècle : esquisse d’une problématique », dans Stéphane Michaud, Jean-Yves Mollier, Nicole Savy (dir.), Usages de l’image au XIXe siècle, Creaphis Éditions, 1992, p. 15-25. Nous permettons de renvoyer ici à notre thèse sur l’illustration de l’histoire dans la première moitié du XIXe siècle, Les images du récit national. Illustrer l’histoire entre 1814 et 1848, dirigée par Alain Bonnet et France Nerlich, université de Grenoble-Alpes, 2018.

4 L’ouvrage est consultable en intégralité et en haute définition sur le site Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1047046f

5 Frédéric Barbier, « L’économie éditoriale », dans Roger, Chartier, op. cit., p. 741-756, p. 746-747 ; Lyons, Martyn, Readers and Society in Nineteenth-Century France, workers, women, peasants, New York, Palgrave, 2001.

6 A ce sujet, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse Les images du récit national. Illustrer l’histoire de France entre 1814 et 1848, sous la direction d’Alain Bonnet et France Nerlich, université Grenoble-Alpes, 2018.

7 Gustave Doré, op. cit., p. 36.

8 Nous ne ferons pas ici la généalogie complète des faits culturels et des faits politiques ayant contribué à cette vogue autour des croisades au XIXe siècle, mais signalons tout de même l’importance qu’ont revêtu la campagne militaire en Algérie et au Maroc ordonnée par Louis-Philippe à partir de 1830, et le cycle des salles d’Afrique peint entre 1839 et 1843 par Horace Vernet au château de Versailles. Au vu de ses compositions, Doré est très probablement tributaire des travaux de Vernet. Sur l’émergence d’un imaginaire autour de la conquête algérienne et de l’actualité concomitante du thème des croisades, voir Nicolas Schaub, Représenter l’Algérie, images et conquête au XIXe siècle, Paris, CTHS, coll. L’art et L’essai, 2015.

9 Christopher W. Thompson, French Romantic Travel Writing, Chateaubriand to Nerval, Oxford, Oxford University Press, 2012. Voir le chapitre II particulièrement : « The Birth of a Fashion (1) : Empire and Exile », p. 13-44.

10 Madame Cottin, Mathilde ou Mémoires tirés de l’histoire des Croisades, Paris, Giguet et Michaud, 1805. En 1822 paraît également Mathilde au Mont-Carmel, de François Vernes, qui a pour but de continuer et interpréter l’ouvrage de Sophie Cottin. Les œuvres complètes de cette dernière sont publiées dès 1817, chez l’éditeur Foucault.

11 Kim Munholland, « Michaud’s History of the Crusades and the French Crusade in Algeria under Louis-Philippe », in G. Weisberg, P. ten-Doesschate Chu (dir.), The Popularization of Images. Visual Culture under the July Monarchy, Princeton University Press, 1994, p. 144-165, p. 146 ; La Fabrique du Moyen Âge au XIXe siècle, H. Champion, 2006, p. 288-297 ; Frank Estelmann, « Poésie, histoire et éthos royaliste. Joseph Michaud et les débuts de l’histoire romantique » in Gilles Bertrand et Alain Guyot (dir), Des « passeurs » entre science, histoire et littérature. Contribution à l’étude de la construction des savoirs (1750-1840), Grenoble, Ellug, 2011.

12 L’ouvrage est également traduit en italien, allemand, anglais et espagnol durant le XIXe siècle.

13 Joseph-François Michaud, Histoire des croisades, par Michaud de l’Académie française, illustrée de 100 grandes compositions par Gustave Doré, gravées par Bellenger, Doms, Gusman, Jonnard, Pannemaker, Pisan, Quesnel, deux tomes, Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1877.

14 Prosper de Barante, Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477, par M. de Barante, Pair de France (1825), 5e éd., t. 1, Paris, Duféy, 1837, p. 3.

15 Augustin Thierry, Lettres sur l’histoire de France, pour servir d’introduction à l’étude de cette histoire, Paris, Sautelet et Cie/Ponthieu et Cie, 1827, p. 85.

16 Katie Hornstein, Picturing War in France, 1792-1856, New Haven and London, Yale University Press, 2017 ; Laurence Bertrand-Dorléac (dir.), Les désastres de la guerre 1800-2014, Paris, Lens, musée du Louvre-Lens, Somogy Editions d’Art, 2014.

17 Les illustrations sont citées dans l’ordre de leur apparition dans l’ouvrage.

18 Michaud, op. cit., t. 1, p. 14-15.

19 Ibid., p. 36-37.

20 Ibid., p. 82-83.

21 Ibid., p. 84-85.

22 Ibid., p. 106-107.

23 Ibid., p. 114-115.

24 Ibid., p. 116.

25 Ibid., p. 118-119.

26 Ibid., p. 108.

27 Ibid., p. 115.

28 Michaud, op. cit., t. 1, p. 117.

29 Ibid., p. 116.

30 Munholland, op. cit., p. 147.

31 Ibid., p. 150.

32 Sur ce sujet, voir Laurence Danguy, « Les anges de la Bible illustrée par Gustave Doré. L’installation d’un système », dans Cyril Devès (dir.), Actes du colloque international Gustave Doré 1883-2013, 22 et 23 mars 2013, Lyon, Publications du Centre de Recherche et d’Histoire InterMédias de l’Ecole Emile Cohl, p. 94-99.

33 Paul Veyne l’a analysé dans Comment on écrit l’histoire (1971), Paris, Points, coll. Points Histoire, 2015.

34 Michaud, op. cit., t. 2, p. 294.

35 Voir Daniel H. Weiss, Art and Crusade in the Age of Saint Louis, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1998, et Catherine Gaullier-Bougassas, La tentation de l’Orient dans le roman médiéval : sur l’imaginaire médiéval de l’Autre, Paris, H. Champion, 2003.

36 Michaud, op. cit., t. 2, p. 30-31.

37 Michaud, op. cit., t. 1, p. 85.

38 Ibid.

39 Nous trouvons ici les influences de ses séjours en Espagne en 1855 et 1861. Nous pouvons repérer dans son ouvrage L’Espagne, élaboré avec Jean-Charles Davillier et publié en 1874 chez Hachette, des dessins d’architectures d’influence arabe, qu’il réutilise pour ses illustrations de l’Histoire des croisades. Voir au sujet de cet ouvrage : Agnès Juvanon du Vachat, Maria-Luisa Ramirez Lopez, « L’Andalousie de Gustave Doré : villes et paysages andalous dans le Voyage en Espagne de J.-Ch. Davillier et G. Doré (Le Tour du Monde, 1862-1873), dans Devès, op. cit., p. 108-113.

40 Ibid., p. 15.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Margot Renard

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)