- Accueil

- > Numéros parus

- > 2020-4

- > Dossier

- > Mémoires urbaines d’un siège royal : les plaques commémoratives du siège de La Rochelle (1628-1757)

Mémoires urbaines d’un siège royal : les plaques commémoratives du siège de La Rochelle (1628-1757)

Par Maïté Recasens

Publication en ligne le 26 mars 2021

Table des matières

Article au format PDF

Mémoires urbaines d’un siège royal : les plaques commémoratives du siège de La Rochelle (1628-1757) (version PDF) (application/pdf – 910k)

Texte intégral

1De 1621 à 1629, le parti protestant, avec à sa tête le duc de Rohan, prend une nouvelle fois les armes contre la monarchie lors d’une énième Guerre de Religion. Pour combattre la rébellion méridionale, les forces royales tentent de soumettre les cités en les assiégeant, à l’instar des sièges de Saint-Jean-d’Angély, Montauban, Royan, Nègrepelisse, Saint-Antonin, Montpellier ou encore La Rochelle. La cité rochelaise subit durant cette période deux sièges, en 1621 et 1627, dont le second soumet définitivement la population rochelaise1. En juillet 1627, une escadre anglaise s’approche de la ville avec à son bord Benjamin de Rohan, duc de Frontenay, baron de Soubise et Becker, un envoyé de Buckingham. La Rochelle ne permet pas aux troupes anglaises de débarquer dans la ville, mais Catherine de Parthenay, mère des Rohan, fait entrer son fils dans l’enceinte de la cité. Les navires anglais se replient sur l’île de Ré, assiègent Saint-Martin. Face à cette menace, l’armée royale met le siège devant La Rochelle, bientôt rejoint par le cardinal Richelieu et Louis XIII. Pendant plus de quinze mois le camp royal applique une stratégie de blocus en coupant toute connexion avec l’extérieur par voie terrestre et maritime. Le succès du camp royal repose sur cette stratégie d’isolement de la ville grâce à la construction de près de douze kilomètres de fortifications et vingt forts et redoutes, puis, à partir du 30 novembre, d’une digue de pierres sèches. Cette dernière, dont la construction est dirigée par Richelieu, mesure seize mètres de large et huit de haut. Sa réalisation nécessite le recours à près de quatre mille ouvriers. Le 9 décembre, le roi lui-même aurait participé à ces travaux colossaux. Privés de soutien militaire et de ravitaillement, les Rochelais capitulent le 28 octobre 1628. Lorsque la cité ouvre ses portes, la population est largement décimée. Les soldats du roi sont contraints de donner des denrées alimentaires aux survivants affamés.

2Le 1er novembre 1628, Louis XIII fait une entrée triomphale dans La Rochelle. La réduction de la ville à l’autorité royale est célébrée par une grande messe catholique dans la chapelle Sainte-Margueritte. Les conditions de reddition de la ville sont très dures : en échange du pardon général, de la restitution des biens confisqués et du libre exercice du culte réformé, elle perd ses privilèges, ses droits, ses institutions municipales et ses remparts. De plus, le roi contraint la ville de célébrer sa défaite grâce à différentes mesures commémoratives. Ces institutions imposent un récit unique pour permettre à La Rochelle de retrouver son statut de ville fidèle du royaume de France et de Navarre. La défaite de la ville l’empêche de développer publiquement une mémoire urbaine qui serait propre à ses habitants, contrairement à l’exemple poitevin. Les commémorations royales développent une mémoire punitive et l’incarnent dans l’espace urbain. A travers l’étude de celles-ci, il s’agit d’examiner l’impact de la reddition de la cité rebelle sur sa relation politique entre le roi et sa ville. Cette étude conduit à une réflexion sur l’histoire de l’assujettissement des villes tout au long de l’époque moderne et ainsi celle du passage du modèle de la « bonne ville » médiévale à la ville classique du XVIIIe siècle2. En d’autres termes, cet article souhaite comprendre l’incidence de la mémoire imposée sur l’imaginaire et les pratiques politiques des élites municipales rochelaises dans le temps long de l’époque moderne.

Le programme commémoratif de 1628

3La Déclaration du roy, sur la Réduction de la ville de La Rochelle en son obéissance accordée quelques jours après l’entrée du Roi dans la ville, le jour de la Toussaint 1628 et publiée le 18 novembre, définit les termes de la sortie de guerre accordée aux Rochelais3. A travers ce texte, Louis XIII cherche à rétablir son autorité sur la cité rebelle. L’établissement d’une mémoire du siège est, au même titre que les contraintes économiques ou religieuses, une arme de l’arsenal monarchique : six articles permettent d’établir un récit officiel du siège et de distinguer ce qu’il est nécessaire d’oublier de ce qui doit être rappelé. Quatre articles promettent le pardon général avec l’amnistie complète du crime de rébellion à tous les Rochelais tout en défendant « toute recherche qui pourroit estre faitte contre eux pour raison de ladite rébellion ». La clémence royale s’accompagne du « silence perpétuel » à propos des crimes commis durant la sédition. Louis XIII s’inscrit ainsi dans la politique pacificatrice établie par la monarchie depuis le début des conflits confessionnels prônant amnistie et amnésie pour permettre à la population de retrouver sa cohésion perdue dans les guerres civiles4. En contrepoint, il se démarque de ses prédécesseurs en instituant des commémorations visant à conserver une mémoire des troubles.

Les modalités mémorielles de la Déclaration du Roy de novembre 1628

4Les autorités royales exploitent dans la Déclaration du roy un récit stéréotypé pour produire la mémoire officielle du siège de la ville. La mise en forme de la mémoire dans la commémoration accompagne les faits jusqu’à les transformer en un événement précis : celui de la Réduction de la ville. Or la « Réduction » renvoie à une catégorie d’événements définie à la fin des Guerres de Religion, lors de la vague de ralliements des villes ligueuses à la couronne concrétisés par l’octroi à chacune des cités d’un « Édit de Réduction à l’obéissance du roi »5. Ces documents pacificateurs assurent le caractère contractuel du régime monarchique français : le roi y affirme les privilèges et droits de la ville en échange de sa fidélité. En caractérisant immédiatement la capitulation rochelaise de « Réduction », la royauté inscrit la défaire rochelaise dans la longue suite des redditions des places rebelles des Guerres de Religion. Elle assure ainsi une certaine vision de l’événement et de ses conséquences, dans laquelle le soulèvement contre le roi est défini comme un égarement et la soumission une renaissance. Une différence majeure différencie cependant cette Réduction des précédentes : suite à l’échec de sa rébellion, La Rochelle perd ses privilèges, droits et institutions.

5La portée performative de ce discours, permettant à celui qui le contrôle de définir la vérité historique, est renforcée par l’établissement d’une politique mémorielle matérialisant cette Réduction : la célébration rituelle de la victoire royale et l’inscription physique de la mémoire à travers deux monuments. Construction sociale, la mémoire a en effet besoin de cadres pour perdurer et le rôle des commémorations est de l’inscrire dans le temps et l’espace de façon à la pérenniser. Le phénomène commémoratif crée le réceptacle nécessaire d’images et de symboles, dotés d’une efficacité sociale et politique à propos du passé et signifiants pour une société donnée6. Ainsi, commémorer suppose de partager dans le présent un passé commun mobilisateur pour un groupe et la construction de son futur. Dans ce cadre, la procession anniversaire fixée au 1er novembre intègre la défaite de la ville dans le calendrier cyclique de célébrations urbaines. Rituel exclusivement catholique, la procession est un marqueur confessionnel utilisé dès le début des conflits confessionnels pour lutter contre le protestantisme7. Elle symbolise l’union du peuple de Dieu dans sa marche vers la Terre promise et devient, dans ce cadre, un rituel de la victoire royale. Le cortège processionnel, espace de mise en scène de la ville unie et hiérarchisée, donne à voir le retour de l’autorité royale dans la ville et l’exclusion des protestants du corps civique de la ville. D’ailleurs, en définissant l’anniversaire de la Réduction de la ville au 1er novembre et non au 28 octobre, jour de la capitulation, le roi impose de cultiver le souvenir de son entrée dans La Rochelle. La célébration sanctionne ainsi davantage la restauration du pouvoir royal dans la cité et la réconciliation entre la ville et son souverain que la défaite des Rochelais. De plus, la coïncidence entre ce jour et la fête de tous les saints marque une autre victoire, celle du catholicisme restauré. La procession anniversaire de la Réduction de la ville revêt à la fois la dimension spatiale et temporelle du processus commémoratif. Cependant, la spatialisation de la mémoire n’est pleinement réalisée qu’à travers les monuments et plaques commémoratifs exigés par les articles VII et VIII de la Déclaration du Roy.

Monuments et plaques commémoratives

6La Déclaration du Roy instaure un marquage mémoriel du territoire urbain selon trois modalités : l’édification d’un monument gravé, la pérennisation de constructions de guerre et l’instauration de plaques commémoratives. L’article VII impose l’érection d’un monument symbolisant la victoire royale au cœur de la ville, sur la place du Château.

VII. – Qu’il sera érigé une Croix en la place ditte du Chasteau, au pied d’estal de laquelle sera inscrit en sommaire, la Reduction de ladite ville, & que tous les ans au premier jour de Novembre il sera fait en ladite ville, une Procession générale & solemnelle en mémoire de la Réduction d’icelle en nostre obeyssance, & pour en rendre graces à Dieu par l’ordre dudit sïeur Evesque.

7Le choix du lieu n’est pas fortuit, il s’agit non seulement de la plus grande place publique de la ville mais aussi d’un théâtre récurrent des conflits confessionnels urbains depuis le XVIe siècle. L’entrée principale de l’église Saint-Barthélemy s’y trouve jusqu’en 1568, date à laquelle elle est quasi détruite lors du coup de force protestant puis au début du xviie siècle. Le Grand Temple protestant de la ville est construit à quelques mètres. Enfin, en vertu de l’article VI de la Déclaration du roy, ce vaste édifice est transformé en cathédrale. Le monument commémoratif doit être construit en face de l’édifice religieux et prendre la forme d’une croix sur un piédestal. Par sa forme et son emplacement, il marque le réinvestissement du catholicisme au cœur de la géographie urbaine. L’espace est redéfini autour de ce symbole marquant la domination de la monarchie catholique. L’aspect mémoriel du monument est renforcé par l’obligation d’inscrire sur le monument l’histoire officielle de la Réduction de la ville. Bien que la Déclaration du roy ne précise pas son contenu, l’épitaphe ne peut que présenter l’épisode selon le récit de la monarchie ; ne laissant aucune place à la mémoire traumatisante d’un siège ayant couté la vie à 15 à 20 000 habitants.

8Cette marque de la victoire royale est complétée par la conservation de traces de la guerre à quelques kilomètres de la ville, au cap Coureilles, à l’emplacement du campement royal en 1627-1628. En vertu de l’article VIII de la Déclaration du roy, deux édifices religieux, construits par les armées durant le siège, doivent être sauvegardés et intégrés dans un couvent de religieux dédié à l’ordre des Minimes.

VIII. – Et voulans en la mémoire de plusieurs nos bons serviteurs decedez pour nostre service, conserver le Cimetière beny au terroir de Coreille, auquel ils ont esté inhumez, & la Chapelle en laquelle les Religieux Minimes de S. François de Paule ont célébré continuellement le service divin, administré & mis en terre lesdits gens de guerre (auquel exercice, mesmes plusieurs d’entre-eux ont aussi finy leurs jours). Nous voulons & ordonnons que ledit Cimetière soit conservé cy après en ladite nature, sans qu’il puisse estre à jamais profané, & qu’en ce lieu soit construit un Convent de Religieux dudit Ordre des Minimes, & pour cet effect achepté huict arpens de terre au mesme endroit, & qu’à la porte principale de l’Eglise dudit Convent soit gravé sur deux tables de cuivre aux deux costez de ladite porte, un sommaire récit de l’ouvrage de la Digue construite au travers du port de laditte ville, & de nostre armée navale, ausquels en nous servant la pluspart de nos serviteurs inhumez audit Cimetière ont finy leurs jours.

9La pérennisation de ces lieux de culte éphémères et guerriers est une forme de commémoration de la vie quotidienne et de la mort des soldats de l’armée royale. Elle transforme ce qui aurait pu être une ruine de guerre en un mausolée intégré au territoire de la ville et dédié à la mémoire des ennemis de la ville. La portée mémorielle de l’édifice est de nouveau renforcée grâce à la production de plaques commémoratives. Contrairement au précédent, l’article VIII précise le contenu et le support de ces « tables d’airain » rapportant l’histoire de la digue. La construction de l’édifice dans les eaux tumultueuses du port de l’Atlantique contraint la monarchie à de lourdes dépenses et coûte la vie à de nombreux ouvriers du roi, souvent issus de son armée. Inscrire sur les plaques commémoratives l’histoire de cette construction permet de donner du sens au sacrifice de ces hommes. De plus, à l’instar de la croix de la place du Château, la portée religieuse des édifices conservés renforce l’amalgame entre victoire du roi et catholicisme.

Commémoration et appropriation de l’espace public

10Ces trois modalités de la mise en mémoire spatiale répondent toutes à une volonté d’appropriation matérielle et symbolique de l’espace public, au sens de sa réalité tant géographique que sociale. L’association de la conservation des traces des édifices religieux du camp royal et de la production de marques à visées mémorielle (la Croix, l’inscription sur son pied et les deux plaques de cuivre) permettent d’inscrire la mémoire dans la ville. A partir du travail du géographe Vincent Veschambre, nous proposons de distinguer les notions de trace et de marque à partir de deux critères : la temporalité et l’intentionnalité8. La trace, signifiant la présence d’un passé ayant été là, renvoie au registre du passé et ne correspond pas nécessairement à la volonté d’un acteur. En contrepartie, la marque s’inscrit plutôt dans le présent et fonctionne comme une « signature intentionnelle ». En établissant des repères matériels ou symboliques, toutes deux participent au processus d’élaboration d’une mise en mémoire spatiale. Ces deux éléments doivent être compris dans le processus de marquage de l’espace urbain, soit la « transformation de la configuration matérielle de l’espace, plus ou moins durable, à des fins signifiantes, symboliques, à savoir manifester l’appropriation d’un espace, ou pour le moins la revendication d’une telle appropriation9 ». Ainsi, les articles VII et VIII de la Déclaration du roy correspondent à une appropriation symbolique de deux territoires urbains : un espace central dans la ville, la place du Château et un autre à l’extérieur des murailles, la pointe de Coureilles.

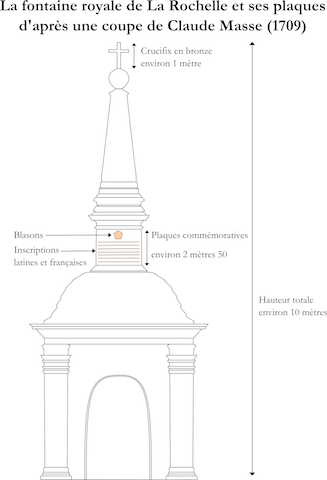

Figure 110

11L’appropriation qui résulte de cette politique commémorative prolonge la victoire de Louis XIII, l’inscrit spatialement, la « donne à voir ». La violence de la guerre est ainsi relayée par celle plus symbolique de la paix. Cette violence symbolique, au sens défini par Pierre Bourdieu, transcrit spatialement la domination royale sur le territoire urbain, c’est-à-dire la perte de contrôle des Rochelais sur leur ville. Les injonctions mémorielles permettent de légitimer le pouvoir royal sans avoir recours à la force ou à la loi. La sortie de guerre passe ainsi par l’exaltation de la défaite urbaine grâce à la construction d’édifices catholiques à portée mémorielle dans l’ancienne capitale protestante de France. Elle est renforcée par la commémoration annuelle lors d’une procession, rituel de l’Eglise romaine, se mouvant en pèlerinage jusqu’à la Croix mémorielle située devant la nouvelle cathédrale de la ville. Elle est aussi accentuée par la différenciation de traitement entre les morts des deux camps. En effet, alors que plus de la moitié de la population urbaine a péri de la dureté du siège, seuls les hommes du roi ont un lieu de mémoire dans le cimetière qui leur est dédié. Plus précisément, cette violence symbolique exhorte les Rochelais à participer à leur propre soumission : ce sont eux qui construisent les édifices et commémorent.

La lente construction des plaques et monuments commémoratifs (1650-1675)

12La Déclaration du roy donnée en novembre 1628 impose un programme commémoratif visant à pérenniser sa victoire sur la ville rebelle. Les monuments et plaques commémoratifs permettent au roi de se réapproprier symboliquement la ville vaincue tout en s’assurant que chacun se souvienne de l’échec de la rébellion de ses anciens habitants. Les inscriptions doivent, de ce fait, présenter l’histoire officielle du Grand Siège et déposséder les Rochelais de leurs mémoires. Dans la ville, il ne peut plus exister qu’un seul récit, celui des vainqueurs, exposé à la vue de tous. Soumise et vaincue, la cité perd ses droits, privilèges et instances dans le processus de sortie de guerre mais aussi sa prétention à la rébellion. Pour autant, l’exécution des dispositions matérielles commémoratives est très tardive : le monument commémoratif n’est construit sur la place du Château que 22 ans après la Réduction de la ville, et les plaques commémoratives ne sont apposées sur la chapelle des Minimes qu’en 1675. Cet important décalage temporel entre la Réduction de la ville et l’exécution de ces mesures pousse à chercher les motivations qui ont accompagné la mise en place de ces commémorations.

La fontaine royale

13La première réalisation matérielle du programme commémoratif imposé par Louis XIII est réalisée en 1650, lorsque les Rochelais érigent sur la place du Château une fontaine avec à son sommet une croix. Conformément à l’article VIIde la Déclaration du roy de novembre 1628, l’histoire sommaire de la reddition de la ville est inscrite sur son piédestal à l’aide de six plaques d’airain. Une coupe réalisée en 1709 par l’ingénieur-géographe Claude Masse, accompagnée d’un descriptif de l’édifice rédigé postérieurement, permet de mesurer l’envergure du monument11.

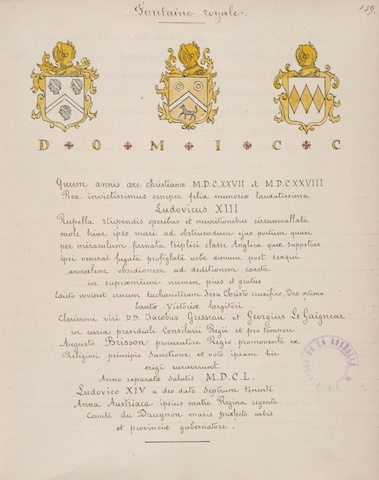

Figure 2

14L’édifice mesure près de dix mètres de hauteur jusqu’à la pointe du crucifix, lui-même d’environ un mètre. Son socle hexagonal est surmonté d’une coupole couronnée d’une pyramide servant de piédestal à un crucifix de bronze. Des plaques de cuivre d’environ de deux mètres cinquante commémorent sur chacune de ses huit faces la reddition de la ville grâce à des inscriptions, quatre en latin et deux en français12. Une des deux inscriptions en français, compréhensible par un plus grand nombre, aborde la mémoire du siège en ces termes13 :

Je n’ay point honte de ma prise,

Mon sort quoique triste fut beau,

J’ay vu tous les miens au tombeau,

Voullant conserver ma franchise,

Un grand roy me soumit, toujours victorieux

Qui tout juste et clément de son char glorieux

Me fit renaître de ma cendre

Nymphes qui vous poussez de sortir de ces lieux

Publiez c’est [cet] Alexandre

S’est fait en me vainquant maître des autres Dieux

15Le monument donne la parole à la ville grâce à une prosopopée exprimant la mémoire officielle du siège et les sentiments qui doivent y être associés : la fierté, l’humilité et la reconnaissance. L’inscription permet de réécrire l’histoire du siège de façon à effacer l’humiliation de la défaite des Rochelais : la rébellion protestante n’est pas mentionnée, les raisons qui poussent la ville à prendre les armes sont nobles puisqu’elle lutte pour conserver ses droits et privilèges. La Réduction de la ville est présentée comme un épisode positif pour la ville : une renaissance dont la population rochelaise est reconnaissante. La référence à Alexandre le Grand permet de mythifier le roi grâce à une référence commune, celle du chef de guerre victorieux14. La figure antique est ainsi associée à l’image produite par la propagande royale dès 1628, celle de Louis le Juste bataillant pour maintenir l’ordre du royaume tout en accordant son pardon à ceux qui le méritent. Cette présentation très classique de la sédition tranche avec les inscriptions latines, dont voici un exemple15 :

Pendant les années 1627 et 1628 le roi Louis XIII, invaincu et toujours heureux, avait réduit, après un an et demi de siège, la Rochelle à se rendre par la construction de fortifications et d’une digue qui, ouvrage remarquable, bloqua le port et protégea les assiégeants d’une triple flotte anglaise venue par la mer porter secours à la ville.

Louis XIII, pieux et reconnaissant au ciel de la victoire, décida, par un édit, de l’édification d’une croix en l’honneur de Jésus Christ et de Dieu-très-bon par la grâce duquel le roi obtint la victoire.

Les hommes illustres Messieurs Jacques Gresseau et Georges Le Gaigneur, conseillers du Roi à la cour présidiale et Auguste Brisson procureur royal, promoteur, qui à partir du vœu et de la décision du prince croyant s’occupèrent de l’ériger ici.

En l’an du salut réparé 1650,

À Louis XIV tenant son sceptre de Dieu donné,

À Anne d’Autriche, sa mère, Reine régente,

Au comte du Daugnon, préfet de la mer, gouverneur de la ville et de la province.

16Les inscriptions en latin, accessibles à un public lettré, proposent un message différent des plaques précédentes. Le texte présente à la fois la rébellion rochelaise, la construction de la digue protégeant de l’armée anglaise, et l’origine de l’édification du monument commémoratif. L’épitaphe est accompagnée par les blasons gravés sur le marbre de la reine régente, de Jacques Raoul, évêque de La Rochelle à partir de 165016, du gouverneur, ainsi que de ceux des trois officiers à l’origine de la construction de l’édifice nommés sur la plaque. La puissance guerrière et spirituelle de Louis XIII est, une nouvelle fois, exaltée par le monument.

Les inscriptions de la pointe de Coureilles

17Le 28 juin 1630, l’évêque de Saintes autorise la construction du monastère et de l’église Notre-Dame de la Victoire du cap Coureilles, son érection se termine en 163417. Cependant, les plaques commémoratives sont apposées quarante et un ans plus tard, suite à l’intervention d’Honoré Lucas Demuin, intendant du roi. Nous ne connaissons pas le contenu des inscriptions dans leur intégralité : l’une, écrite en latin, ne nous est pas parvenue alors que l’autre, rédigée en français, est transcrite dans les éphémérides de l’histoire de La Rochelle de 1861.

A la gloire de Dieu et de la piété du très chrétien, Louis XIII, Roy de France et de Navarre,

Arrestés-vous passans, et admirés le trophée de piété et de gloire dont le digne autheur est Louis XIII, qui a soumis la Rochelle rebelle, insolente et hérétique à la loi de Dieu et de son église, comme à celle de son sceptre.

Le ministre-cardinal, duc de Richelieu, assista nostre invincible monarque de ses conseils et de ses soings dans ce glorieux ouvrage, ayant par son ordre fait construire une digue entre les flots de la mer, qui fut le boulevard de Louis-le-juste, la barrière de l’Anglois, le lien de la mer, le frein de l’hérésie, la Réduction de la ville, et la huictième merveille du monde. Cette digue, avec l’armée navale de S. M., osta aux Anglois le pouvoir et volonté de secourir les rebelles assiégés, dont elle terrassa l’orgueil aux pieds de leur souverain, qu’ils publièrent leur victorieux, le XXVIII d’octobre MDCLXXV.

Si les armes de notre glorieux monarque luy ont remis une ville rebelle, sa clémence luy acquit un illustre triomphe, donnant la vie à des habitans moribons, l’aliment à des affâmés, la grâce à des coupables, l’amnistie à des félons et la paix à des révoltés. Et afin quela mémoire d’une si auguste victoire fust jusqu’à la consommation des siècles, S. M. fit bastir cette église et couvent dédiés à la Reyne duciel, sous le titre de N.-D.-de-la-Victoire, désirant que ce lieu, quiavoit été le théâtre de ses combats, fust la marque éternelle de sapiété, y établissant les religieux Minimes, de la province de Touraine, reconnaissant par cette manificence les saints offices qu’ils rendirentdans son camp et leur assistance aux soldats dans le siège de la Rochelle18.

18Contrairement aux épitaphes de la place du Château, celle-ci est très virulente à l’égard des Rochelais, réduits à leur condition d’infidèles, de rebelles et de vaincus. Elle contraint les habitants de la ville de se souvenir de la terrible épreuve que fut le siège pour la population dont la grande majorité mourut à cause de la pénurie de denrées alimentaires pendant les mois de blocus et dans les mois qui le suivirent. La Réduction de la cité est présentée comme une victoire du roi sur l’orgueil des habitants et de leurs alliés, les Anglais. Cette description dévalorise la ville, l’humilie. En contrepartie, Louis XIII et Richelieu sont présentés sous les traits victorieux de conquérants.

De la temporalité des commémorations

19Le décalage temporel entre la Réduction de la ville et l’application des articles VII et VIII de la Déclaration du roy obligent à analyser leurs contextes de construction. L’érection de la fontaine royale intervient en 1650, durant la crise de la Fronde. Hésitante au commencement du conflit, La Rochelle se rallie au roi la même année19. Dans ce contexte, la construction de l’édifice mémoriel, dédié non pas à Louis XIII mais à son successeur, à la reine mère et au comte Daugnon, gouverneur de la ville, symbolise l’allégeance de la ville à la couronne. Le monument et ses plaques produisent conjointement un discours sur deux soumissions, une première négative en l’an 1628, alors que la ville est encore prompte à la rébellion, une seconde volontaire en 1650 alorsque la cité est devenue fidèle et royale. Le souvenir des conséquences de la trahison de la ville en 1628 est utilisé comme repoussoir pour ceux qui seraient tentés de renouveler l’expérience de la sédition. La fontaine royale sanctionne moins la Réduction de la ville à l’obéissance du roi par la force que son allégeance volontaire pendant les troubles de la Fronde. Les officiers à l’origine de la construction de l’édifice participent à l’appropriation symbolique du territoire par la monarchie en le dédiant à la reine mère, son fils le jeune Louis XIV et au comte Daugnon.

20L’apposition des plaques commémoratives du couvent des Minimes intervient dans un contexte national et local de développement d’une politique antiprotestante de plus en plus virulente, dont un des acteurs est l’intendant Honoré Lucas Demuin. Bien qu’en 1675 seulement six mille habitants de La Rochelle soient protestants, contre environ dix-huit mille protestants en 161020, La Rochelle subit les affres de cette politique en raison de son passé de capitale du parti huguenot. L’épitaphe apposée au cap de Coureilles s’intègre dans la période de persécution et de vexation qui précède la révocation de l’Edit de Nantes. Le monument commémoratif sert de surcroit à la valorisation de l’intendant grâce à l’ajout, au-dessous de la plaque, de ses armoiries et d’une épitaphe en son honneur. Ainsi, l’appropriation symbolique du territoire sert autant à légitimer le pouvoir du roi que celui de son représentant. Les injonctions du présent dans lequel les commémorations ont été pensées ne correspondent plus nécessairement avec celles qui existent au moment de leurs réalisations. Les monuments commémoratifs ont une chronologie propre, répondant plus aux enjeux du présent qu’à ceux du passé.

La commémoration, la ville et le roi (1715-1757)

21Le marquage du territoire voulu par la royauté en 1628 pour assurer la légitimation de son autorité sur la ville demeure-t-il efficient ? La Déclaration du roy de novembre 1628 cherchait à soumettre la cité rebelle grâce à une politique d’appropriation de la ville à travers la suppression des institutions municipales, des privilèges et droits de la cité, mais aussi d’appropriation physique de l’espace urbain. L’évolution sémiologique des édifices a-t-elle un impact négatif sur cet objectif premier ? En d’autres termes, les plaques installées au XVIIe siècle induisent-elles la relation politique initialement recherchée par Louis XIII ? Cet impact sera étudié à partir de deux affaires longuement décrites dans les archives urbaines : le vol des plaques de la fontaine en 1715 et le retrait des inscriptions de l’église des Minimes en 1757.

1715, le vol des plaques de la fontaine royale

22Durant la nuit du 28 décembre 1715, le conseil de ville de La Rochelle est convoqué en assemblée extraordinaire à la demande du maire. Quatre des plaques de la fontaine viennent d’être dérobées et une cinquième, brisée, trône sur la table du conseil. S’agit-il d’un acte de rébellion à l’encontre de la couronne ? Les officier municipaux se réunissent dans l’urgence pour minimiser les répercussions du vol sur la ville. Leur inquiétude transparaît à travers la délibération municipale. Premièrement, ils arrêtent unanimement de se rendre sur la place du Château pour dresser un procès-verbal dans les plus brefs délais pour l’envoyer au lieutenant criminel de la ville sous forme de remontrance. Ensuite, ils demandent qu’un monitoire soit publié pour traquer les coupables et les arrêter au plus vite. Enfin, ils exigent que la plaque amenée au conseil soit immédiatement replacée sur la fontaine afin d’effacer au maximum les dégradations. Les jours qui suivent les officiers municipaux et le commandant de La Rochelle, le maréchal de Chamilly cherchent conjointement les coupables de ce crime mais ni l’enquête de police, ni les différentes perquisitions et les interrogatoires ne permettent de débusquer les coupables21. Le 30 décembre 1715, face à leur incapacité à trouver les voleurs de plaques, les consuls décident d’envoyer une missive pour avertir le Régent de la situation :

Les habitant de [La Rochelle] sont trop zellés et affectionnés au bien de l’estat et a sa conservation pour avoir pensé et osé entreprendre de detruire les marques de la Réduction de cette ville à l’obéissance du roy qui bien loin d’estre infamentes aux habitants en relevent aujourd’hui le mérite par l’uniformité de la religion catholique qui y est seule pratiquée. Et nous croyons Monseigneur tirer une conséquence juste que si en 1628 les Rochellois avoient paru rebelles et opiniatres leur soumission aux ordres du roi depuis le temps, leur courage et leur fermeté dans touttes les occasions doivent détruire touttes sortes de soubçons contre eux ; il est certain et vous le scavez Monseigneur que depuis le temps que nous avons le bonheur d’estre sous les ordres de M[onseigneur] le mareschal de Chamilly et la vôstre nous avons remply nos devoirs avec une soumission parfaitte et nous ne nous deporterons jamais de ce devoir22.

23La lettre permet à l’administration municipale d’assurer la soumission absolue de tous les habitants de la ville dont aucun n’aurait même eu l’idée d’enlever les plaques de peur de défier l’autorité royale. Sous la plume des édiles, la Réduction de la ville est l’événement fondateur d’une nouvelle identité urbaine caractérisée par son attachement à la religion catholique, apostolique et romaine ainsi que par sa fidélité à la couronne. Pour autant, l’utilisation d’une formule négative pour qualifier les plaques, dites « bien loin d’estre infamentes », laisse transparaitre l’effort des consuls pour se justifier des accusations pouvant être émises par leurs détracteurs. Une lettre écrite dix jours plus tard pour le duc d’Orléans complète les arguments des édiles :

24Les uns et les autres ont donné, dans les occasions, des marques de leur fidélité, ils ont été chargés seuls de la garde de la ville dans l’intervalle de sa reddition jusqu’au rétablissement de ses fortifications, ils s’y sont comportés avec une conduite et une discipline aussi exacte que celle des troupes réglées. MM. le maréchal de Navailles, le duc de Gadaignes, les mareschaux d’Estrées, de Tourville et de Chamilly qui leur ont succédé au commandement de cette province les ont honorés de leur confiance et ont autant compté sur les milices bourgeoises de La Rochelle que sur des troupes réglées.

Pendant les guerres de 1672, que la nombreuse armée navale des Hollandais parut sur ces côtes, ces milices furent employées à garder les endroits voisins de la ville, où les ennemis eussent pu tenter une descente, mais ayant été informés de leur contenance et de leurs dispositions par sept frégates qu’ils avaient détachées pour venir reconnaître, ils se contentèrent de faire une descente à la cote du Poitou23.

25Dans cette missive, les édiles rappellent les preuves d’allégeances données par la ville depuis le Grand siège. La participation des Rochelais à la guerre de Hollande prouve leur soumission. Les lettres écrites par les édiles semblent surtout répondre à la répétition des canons imposés par la Déclaration du roy. L’administration municipale dit au roi ce qu’il souhaite entendre. Le discours édilitaire contraste d’ailleurs avec la conservation du monument en l’état après les dégradations.

1757, le retrait des inscriptions de l’église des Minimes

26Quarante-deux ans après cette première affaire, de nouvelles plaques commémoratives rochelaises tombent. Désormais, il ne s’agit plus d’un acte criminel mais bien de la volonté royale. Durant la guerre de Sept Ans, le 1er novembre 1757, Louis XV accorde aux Rochelais le retrait des inscriptions du couvent des Minimes par une ordonnance royale :

De par le Roi, sa Majesté ayant été informée des efforts que les habitans de la Ville de la Rochelle ont faits en dernier lieu, en n’épargnant ni leurs personnes ni leurs biens, pour faire échouer les entreprises des ennemis de l’État, & désirant reconnoitre d’une manière qui leur soit à jamais sensible, le zèle & la fidélité qu’ils ont fait paroître à cette occasion ; sa Majesté a ordonné & ordonne que deux inscriptions, l’une françoise& l’autre latine, qui ont été posées aux deux côtés de la Porte de l’Église des Minimes de ladite Ville, en 1675, en seront ôtées & enlevées ;

Veut & entend Sa Majesté que la mémoire en demeure effacée, pour ne plus se ressouvenir que des Preuves suivies que lesdits habitans ont données, même avant cette époque, de leur attachement inviolable aux intérêts de l’État : mande Sa Majesté au Sieur Maréchal de Senectere, Chevalier de ses Ordres, Commandant en Chef dans les Provinces de Poitou, Aunix, & Saintonge, & au sieur Baillon, Intendant &Commissaire départi en la Généralité de la Rochelle, de tenir la main, chacun en droit foi, à l’exécution de la présente Ordonnance24.

27En 1757, tout comme lors de la guerre de Hollande, la ville prouve son allégeance à la royauté en combattant à ses côtés. Symboliquement, l’aide rochelaise répare plus encore les fautes du siècle précédent car elle permet de vaincre la flotte anglaise. Dès lors, le discours des édiles par rapport aux commémorations change diamétralement : nul n’envisage les plaques des Minimes comme « bien loin d’estre infamentes ». Au contraire, dans une lettre envoyée au souverain pour le remercier de sa bonté, l’acte d’effacement des inscriptions est présenté comme la réparation de l’imposition d’une mémoire humiliante. La damnatio memoriae suscitée par l’ordonnance ne pose pas uniquement le voile sur le siège mais aussi sur les conditions de réalisation de plaques. Au XVIIIe siècle, le monument commémoratif du cap de Coureilles renvoie à l’emboitement de mémoires de deux humiliations subies par la cité, sa Réduction de 1628 et l’apposition d’inscriptions virulentes en 1675. Le retrait des plaques est d’ailleurs l’occasion d’une grande cérémonie publique et catholique organisée par les autorités urbaines le dimanche 27 novembre 1757. Le maître des régents et intendant syndic, suivi du maire, des échevins et de tous les chefs des compagnies de corps des différentes juridictions de la ville se rendent à l’église des Minimes, vers dix heures du matin. D’après le compte rendu de la cérémonie transcrit dans les registres des délibérations municipales, « une multitude de peuple assemblé » assiste à l’enlèvement des plaques, témoignant de l’intérêt de nombreux Rochelais pour l’événement25. Une fois la messe chantée par le Doyen du Chapitre, les plaques sont enlevées, biffées et rompues sous les acclamations de la foule criant « Vive le Roi ». La réaction positive du peuple sert à la mise en scène de la fidélité rochelaise.

28L’académie royale des belles-lettres de La Rochelle célèbre, elle-aussi, la décision royale en en proposant la lecture de vers « sur l’arrivée des Anglois dans la Rade de l’Isle d’Aix, le 20 septembre 1757, & sur l’enlèvement des plaques attachées à la porte des P. Minimes de La Rochelle, & ôtées e l’ordre du roi, au mois de novembre de la même année26 ». Le poème retrace la victoire des Rochelais sur la fière Albion puis souligne l’incapacité de la ville à se réjouir de sa victoire à cause de la douloureuse commémoration de la reddition de 1628 : « Et pourquoi la douleur / Vient déchirer son cœur ? / De ses malheurs passés l’affligeante mémoire retrace encore à ses yeux dans ce monument odieux / Dont l’airain trop durable instruira notre histoire ». Après quelques autres vers, l’auteur loue la bienveillance du souverain qui a exaucé les vœux de tous les Rochelais en faisant détruire les plaques commémoratives et effacer le souvenir de l’humiliation27.

La politique royale autour des commémorations

29Ces affaires nous amènent à examiner la politique royale commémorative de la seconde moitié du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. A première vue, l’absence de punition lors du vol des plaques en 1715 puis la déclaration de 1757 paraissent en rupture avec les mesures mémorielles prescrites par Louis XIII. Pour autant, n’en est-ce pas la juste continuation ? A ces deux occasions, le roi accorde son pardon et réaffirme sa légitimité sur la sémiologie des monuments commémoratifs urbains. Cette politique de pardon exalte la force du pouvoir royal : en 1628, Louis XIII a eu la capacité de l’appliquer grâce à sa victoire sur La Rochelle, tandis qu’au XVIIIe siècle ses successeurs le peuvent parce que la ville donne systématiquement des preuves de son allégeance et que la Révocation de l’Édit de Nantes a définitivement détruit le parti protestant. Des décennies après la Réduction de la ville, elle permet au roi d’asseoir son autorité, d’imposer un devoir de repentir à ses sujets et de les en récompenser. Comme en 1628, le pardon est accompagné d’une politique d’oubli puisqu’il est demandé que « la mémoire en demeure effacée ». Le roi réaffirme son hégémonie dans la production de la vérité sur l’histoire de la cité, c’est-à-dire ce qui peut être dit et ce qui doit être tu, et dans la maitrise de l’espace urbain. D’ailleurs, l’ordonnance est donnée le 1er novembre 1757 soit le jour de l’anniversaire de l’entrée du roi dans la ville. De plus, la conservation de la chapelle Notre-Dame de la Victoire dans le couvent permet de conserver la visée mémorielle du monument. Les principales plaques, situées au centre-ville, ne sont pas supprimées. Le retrait des inscriptions commémoratives, règle d’oubli en apparence, sert avant tout à la création d’une nouvelle mémoire. Enlever les plaques et les rompre revient à supprimer les traces de la trahison de la ville pour ne laisser visible que la marque de leur fidélité. En outre, ces traces, loin de susciter l’oubli, créent un vide qui fait rupture dans l’espace urbain, et dont la puissance d’évocation s’avère aussi forte que celle de la mémoire prescrite en 1628. Les traces urbaines de la damnatio memoriae matérialisent la punition et la rédemption.

30La relation politique imposée par la Déclaration du roy de 1628 ouvre une longue période de mise à l’épreuve où la ville et ses officiers doivent constamment prouver leur fidélité. La royauté donne ponctuellement des récompenses en échange de preuves de fidélité de la ville : rétablissement de l’office municipal, réintégration des édiles dans l’hôtel de ville, reconstruction des murailles, etc. La modification de la politique commémorative s’intègre dans cette constante mise à l’épreuve de la ville permettant au roi d’affirmer son autorité et, ainsi, d’augmenter son emprise sur la ville. En réaction, les consuls expriment une identité en opposition avec celle affirmée au siècle précèdent : désormais la ville est catholique et loyale. L’exaltation du souvenir du siège selon le récit ordonné par le roi semble, dès lors, plus une action de légitime défense contre la mise en place d’une potentielle politique répressive que l’expression d’une mémoire collective partagée dans la cité. La mémoire n’est qu’un prétexte pour appliquer une politique d’appropriation du territoire urbain légitimant le pouvoir royal. A travers les monuments et les plaques l’histoire est soumise à un processus de reconfiguration, de réécriture participant à la modification de la perception de l’espace urbain, devenu un outil de propagande royale.

Notes

1 A propos des troubles religieux rochelais : Liliane Crété, La vie quotidienne à la Rochelle au temps du grand siège : 1627-1628, Paris, Hachette, 1987 ; François de Vaux de Foletier, Le Siège de La Rochelle (1628), Paris, Firmin Didot, 1931 ; Pascal Rambeaud, La Rochelle fidèle et rebelle, Paris, Le Croît vif, 1999. De plus, le journal d’un contemporain du siège donne des informations précieuses pour l’historien : Pierre Mervault, Journal des choses plus mémorables qui ce sont passées au dernier siège de La Rochelle, [s.l.n.d.], avec permission.

2 A ce propos, nous nous inspirons de différentes études apportant des éclairages complémentaires, en voici une liste non exhaustive : Bernard Chevalier, « L'État et les bonnes villes au temps de leur accord parfait (1450-1550) », dans La ville, la bourgeoisie, et la genèse de l'État moderne (XIIe-XIIIe siècles), Actes du colloque de Bielefeld (30 novembre- 1er décembre 1985), Paris, 1988, Éd. du CNRS, p. 71-85 ; Bernard Chevalier, Les bonnes villes de France du XIVe au XVIe siècle, Paris, Aubier, 1982 ; Yann Lignereux, Lyon et le roi : de la « bonne ville » à l’absolutisme municipal 1594-1654, Champ Vallon, Seyssel (Ain), 2003 ; Sylvie Mouysset, Le pouvoir dans la bonne ville : les consuls de Rodez sous l’Ancien régime, Rodez : Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron ; Toulouse CNRS, Université de Toulouse-Le Mirail, 2000 ; David Rivaud, Les villes et le roi : Les municipalités de Bourges, Poitiers et Tours et l'émergence de l'État moderne (v. 1440-v. 1560), Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2007 ; Guy Saupin (dir.), Histoire sociale du politique: les villes de l’Ouest atlantique français à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.

3 Déclaration du Roy, sur la réduction de la ville de la Rochelle en son obéissance (La Rochelle, nov. 1628), Paris, C. Prevost, 1629.

4 Paul-Alexis Mellet et Jérémie Foa, « Une « politique de l’oubliance » ? Mémoire et oubli pendant les guerres de Religion (1550-1600) », Astérion, 15 | 2016, mis en ligne le 08 novembre 2016, consulté le 27 février 2018. URL : http://journals.openedition.org/asterion/2829.

5 Michel Cassan, « La Réduction des villes ligueuses à l’obéissance », Nouvelle revue du XVIe siècle, 21/22, 2004, p. 159-174.

6 Pour approfondir le sujet, nous proposons : Jean-Luc Bonniol et Maryline Crivello (dir.), Façonner le passé. Représentations et cultures de l’histoire (XVIe-XXIe siècle), Aix-en-Provence, Presses de l’Université de Provence, 2004, p. 263-284. ; Bernard Cottret et Lauric Henneton (dir.), Du bon usage des commémorations : histoire, mémoire et identité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010 ; Philippe Raynaud, « La commémoration : illusion ou artifice ? », Le Débat, no 78, janvier 1994, p. 99-110.

7 Denis Crouzet, Dieu en ses royaumes : une histoire des Guerres de Religion, Seyssel, Champ Vallon, 2015.

8 Vincent Veschambre, Traces et mémoires urbaines, enjeux sociaux de la patrimonialisation et de la démolition, Rennes, PUR, 2008.

9 Vincent Veschambre, « Appropriation et marquage symbolique de l’espace : quelques éléments de réflexion », in ESO Travaux et documents n°21 - mars 2004, URL : http://eso.cnrs.fr/_attachments/n-21-mars-2004-travaux-et-documents/veschambre2.pdf?download=true

10 Carte produite par Maïté Recasens, déjà publiée dans « Oubliance et commémorations du siège de La Rochelle (1628-1789) », Les sources du sacré. Nouvelles approches du fait religieux, Chrétiens et Sociétés, Documents et Mémoires 35, Octobre 2018.

11 Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle. Masse, Coupe de la fontaine royalle sur le place du Chasteau (sic), 3 PL 352., le texte descriptif de Masse est retranscrit dans Bernard Coutant, La Rochelle : les grands hôtels particuliers, le port, le secteur piétonnier, Les cahiers du Pere B. Coutant - Detail - Ermes, La Rochelle, 1979, p. 228-230. Il a été produit après 1715 puisque l’ingénieur y fait référence aux dégradations commises en décembre 1715 sur l’édifice.

12 Des reproductions de trois plaques, une en français et deux en latin, sont conservées à la Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle, Ms 2203, p. 137-139. En dehors de ces trois transcriptions nous n’avons pas trouvé de document permettant de connaitre le contenu des plaques, ce qui contraint à une analyser partielle du message proposé par le monument à l’époque moderne.

13 Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle, Ms 2203, p. 138.

14 Hélène Duccini, Faire voir, faire croire. L'opinion publique sous Louis XIII, Seyssel, Champ Vallon, 2003, p. 433.

15 Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle, Ms 2203, p. 139. Un grand merci à Guillaume Debat à qui je dois cette traduction.

16 Jacques Raoul est le premier évêque de l’évêché de La Rochelle crée par la déclaration de 1628.

17 Louis-Etienne Arcère, Histoire de la ville de la Rochelle et du pays d'Aulnis, composée d'après les auteurs & les titres originaux, & enrichie de divers plans. Par M. Arcere,... Tome second, La Rochelle, 1757, p. 510.

18 Jean-Baptiste-Ernest Jourdan , Éphémérides historiques de La Rochelle, avec un plan de cette ville en 1685 et une gravure sur bois représentant le sceau primitif de son ancienne commune, La Rochelle, 1861, p. 412-413.

19 Hubert Carrier, La presse de la Fronde: 1648-1653 les Mazarinades, Genève, Droz, 1989, p. 211.

20 Philippe Joutard, La Révocation de l'édit de Nantes ou Les faiblesses d'un État, Paris, Gallimard, 2018, p. 103.

21 Archives Municipales de La Rochelle (désormais AMLR), EE 16, non folioté, non paginé, un dossier est consacré à l’enquête à propos des plaques commémoratives.

22 AMLR, BB 10 f°36.

23 AMLR, BB 10, f° 41v-42.

24 AMLR, BB 15, f° 2G-5Gv transcription de l’Ordonnance royale du 1er novembre 1757 et description de la cérémonie d’enlèvement des plaques.

25 Ibid.

26 Recueil de pièces en prose et en vers, lues dans les Assemblées Publiques de l’Académie royale des Belles-Lettres de La Rochelle ; dédié à son altesse sérénissime le prince de Conti, protecteur de Ladite Académie, La Rochelle, Chez Jérosme Legier, 1763, p. 207-210.

27 Le nom du poète n’est pas précisé dans le recueil.

Pour citer ce document

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)