- Accueil

- > Numéros parus

- > 2020-4

- > Dossier

- > La mémoire du siège et de la bataille de Turin (1706), du XVIIIe siècle au début du XXIe siècle

La mémoire du siège et de la bataille de Turin (1706), du XVIIIe siècle au début du XXIe siècle

Par François Brizay

Publication en ligne le 22 mai 2021

Table des matières

Article au format PDF

La mémoire du siège et de la bataille de Turin (1706), du XVIIIe siècle au début du XXIe siècle (version PDF) (application/pdf – 1,2M)

Texte intégral

1Aujourd’hui, les Français ont oublié la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714). Seuls quelques spécialistes et des amateurs d’histoire militaire connaissent les batailles de Malplaquet (11 septembre 1709) et de Denain (24 juillet 1712), dont l’issue permit à Louis XIV de négocier à Utrecht une paix moins défavorable aux intérêts de la France que celle qu’avaient voulu lui imposer les Anglais et les Hollandais au printemps 1709. Dans d’autres pays d’Europe, en revanche, des épisodes de cette guerre sont intégrés dans la mémoire nationale. Les Anglais, en particulier, ont conservé le souvenir de la prise de Gibraltar, le 3 août 1704, par les amiraux Rooke et Byng, et celui de la bataille d’Höchstädt (ou de Blenheim)1 où, le 13 août 1704, les armées du prince Eugène et de John Churchill, duc de Marlborough, écrasèrent les troupes françaises commandées par le maréchal de Tallard. Pour récompenser le capitaine général de ses armées, la reine Anne Stuart (1702-1714)2 lui donna le domaine de Woodstock, près d’Oxford, où elle fit construire à partir de 1705 un immense palais qui porte encore aujourd’hui le nom de Blenheim3 et perpétue le souvenir de cette victoire.

2En Italie, deux épisodes de la guerre de Succession d’Espagne suscitent encore des manifestations savantes et populaires : le siège et la bataille de Turin en 1706. Ces deux événements, dont le récit n’a cessé d’évoluer depuis le XVIIIe siècle, continuent à nourrir l’imagination des Turinois qui se les sont appropriés et leur ont donné différentes significations. Pour comprendre ce travail de mémoire, il convient de préciser les enjeux du siège de Turin dont la durée - quatre mois - donna aux Savoyards et aux Impériaux le temps de regrouper leurs forces et de lancer une offensive qui aboutit à la victoire du 7 septembre 1706 contre les Français et les Espagnols. Aussitôt, les Turinois et les Piémontais construisirent une mémoire officielle du siège et de la bataille où ils s’étaient illustrés face à l’une des plus puissantes armées d’Europe : ils organisèrent d’abord une dévotion mariale, puis le Risorgimento proposa une nouvelle lecture de ces événements dont le souvenir fut mis au service de la cause des patriotes italiens ; le Bicentenaire fut l’occasion de saluer le patriotisme de la maison de Savoie, tandis que le Tricentenaire chercha à concilier érudition locale et spectacle. Les pouvoirs publics n’ont cependant pas réussi à imposer un discours univoque, car les Turinois se sont approprié des figures de héros populaires comme celles de Pietro Micca, Maria Bricca et C. Sebastiano Valfré.

Le siège et la bataille de Turin

Les enjeux du siège et de la bataille de Turin

3À la mort de Charles II d’Espagne, survenue le 1er novembre 1700, le duc de Savoie, Victor-Amédée II, jugea prudent de soutenir la cause des Bourbons, car il n’avait pas les moyens militaires de s’opposer à une coalition franco-espagnole. Il signa donc avec la France un traité d’alliance le 6 avril 1701 et donna sa fille Marie-Louise-Gabrielle pour épouse au nouveau roi d’Espagne, Philippe V, l’un des petits-fils de Louis XIV4. Ce dernier lui confia le commandement des forces gallispanes5 en Italie, en prévision du conflit imminent qui se préparait. Toutefois, après que l’Angleterre, l’Autriche et les Provinces-Unies eurent déclaré la guerre à la France et à l’Espagne le 15 mai 1702, les Français et les Espagnols prirent en main la défense du Milanais face aux Impériaux et combattirent ces derniers à Luzzara6 le 15 août 1702. Avant même cette bataille, dont l’issue resta indécise, Victor-Amédée II comprit que les Français ne lui laisseraient pas d’initiative dans la conduite des opérations militaires. En outre, il nourrissait pour son duché des ambitions incompatibles avec la politique étrangère de son puissant voisin : il souhaitait accroître ses possessions, développer une politique méditerranéenne, et jouer un rôle plus important sur la scène européenne. Dès juillet 1702, il contacta donc les Anglais et les Hollandais dont il espérait une aide pour la réalisation de ses projets, et il conclut secrètement un traité d’alliance avec l’empereur Léopold Ier le 6 octobre 17037, puis il déclara la guerre à la France le 24 octobre8. Après ce renversement d’alliance, la France et l’Espagne étaient désormais seules dans le nord de l’Italie. Les Gallispani allaient devoir se battre contre les Savoyards et les Impériaux. Pour empêcher Victor-Amédée de gêner les mouvements des troupes françaises et espagnoles dans la plaine du Pô, le maréchal de Tessé reçut l’ordre d’occuper la Savoie et une partie du Piémont.

4L’objectif des Français était d’assiéger Turin afin d’obliger Victor-Amédée II à capituler, mais leurs troupes progressèrent lentement au Piémont. Afin de couper les liaisons entre Turin et les Impériaux stationnés au nord du Milanais, ils entreprirent le 14 octobre 1704 le siège de la forteresse de Verrua9, dont ils s’emparèrent le 9 avril 1705. Ensuite, pendant plusieurs mois, ils restèrent bloqués entre Chivasso et Castagneto et ne furent en vue de Turin qu’à la fin juillet. Comme ils manquaient d’hommes pour attaquer la capitale du duché de Savoie, le siège fut remis au printemps 1706. C’est donc à partir du 13 mai 1706 que les Français assiégèrent vainement Turin pendant quatre mois.

5La ville que les Français assiégèrent était bien défendue. Le duc de Savoie, Emmanuel-Philibert (1553-1580), avait transféré sa capitale à Turin en 1563, au détriment de Chambéry, trop proche de la France. Il commanda aussitôt à l’architecte Francesco Paciotto di Urbino la construction d’une citadelle pentagonale qui contrôlait le débouché de la route de France. La défense de la citadelle de Turin fut améliorée à partir de la fin des années 1630 avec la construction de cinq demi-lunes, ou ravelins, destinées à protéger les courtines. Au début de la guerre de Succession d’Espagne, l’ingénieur militaire Antonio Bertola fit renforcer les demi-lunes et construire trois contre-gardes en forme de V renversé devant les trois bastions tournés vers la campagne10.

6Du règne de Charles-Emmanuel Ier (1580-1630) au début du XVIIIe siècle, Turin connut trois agrandissements qui obligèrent les ingénieurs militaires à organiser de nouvelles défenses. Le troisième agrandissement, réalisé à l’ouest de la ville, aboutit à partir de 1702 à la construction d’une muraille qui se révéla fort utile pendant le siège de 1706.

Un siège de près de quatre mois

7Les Français avaient conçu le plan suivant pour la campagne de 1706 : une première armée, commandée par le duc de Vendôme, était chargée d’opérer en Lombardie et de surveiller le prince Eugène. Elle réussit à le battre à Calcinato, près de Brescia, le 19 avril 1706, mais Vendôme le laissa se replier au nord dans les Alpes, persuadé qu’il ne pourrait plus intervenir dans la plaine du Pô. Une seconde armée, commandée par le duc de La Feuillade11, devait mettre le siège devant Turin, et contraindre le duc de Savoie à l’accommodement ou à l’exil.

8La chute de la capitale de la Savoie aurait été un coup très dur pour Victor-Amédée : il aurait dû faire la paix avec Louis XIV et ses États auraient été partagés entre la France et l’Espagne. La conservation de Turin était donc un enjeu crucial pour lui. Ses ingénieurs militaires menèrent une guerre souterraine acharnée pour empêcher les Français d’y pénétrer.

9La guerre souterraine, dont le souvenir joue un rôle important dans la construction de la mémoire des événements de 1706, tint une place singulière dans le siège de Turin. Traditionnellement, les assiégés prenaient des mesures pour empêcher le creusement de galeries par l’ennemi : ils cherchaient à neutraliser les mineurs ennemis en inondant leurs galeries ou en y envoyant une fumée toxique. Quand les soldats d’une galerie ennemie et ceux d’une contre-galerie se rencontraient sous terre, ils se livraient un combat au corps à corps.

10L’apparition de la poudre noire, expérimentée pendant le XVe siècle, devint très utile dans la guerre souterraine à partir du XVIe siècle et modifia le système défensif. Les défenseurs prirent l’habitude de creuser des galeries et de construire des casemates12 au pied des ouvrages défensifs des forteresses et des places-fortes. Il s’agissait d’intercepter les mineurs ennemis et de les empêcher de placer des charges explosives sous les bastions et les courtines. Puis on en vint à creuser des galeries permanentes de contre-mines13 qui avaient une double fonction : gêner et arrêter la progression de troupes ennemies sous terre, et installer sous le glacis14 des chambres de mines prêtes à exploser sous les pieds des assaillants. Au début du XVIIIe siècle, les ingénieurs militaires ne concevaient plus le sous-sol comme un théâtre d’opération improvisé, mais comme un authentique champ de bataille.

11Le système de contre-mines de la place forte de Turin était habilement conçu. Il fut construit en 1705-1706 à la lumière des enseignements tirés du siège de Verrua. La première mention d’une décision de construire des contre-mines remonte au 7 avril 1705. Les Turinois prévirent d’abord d’en creuser onze, dont sept pour la protection des murailles de la ville, et quatre pour la protection de la citadelle. La défense de la ligne Chivasso-Castagneto donna aux Turinois le temps d’en creuser de nouvelles. Les parois et la voûte de ces contre-mines étaient construites en briques15. Au début du siège, le système n’était pas encore achevé, mais déjà solidement avancé.

12Chaque contre-mine qui partait de la citadelle était composée de deux galeries superposées. Une galerie basse, située à 12-14 mètres sous terre, allait jusqu’au bout du glacis. De cette galerie partaient de petites galeries qui aboutissaient à des pièces dans lesquelles étaient placées des charges d’explosifs. Une galerie supérieure, qui allait sous les redoutes16, était aménagée à 5-7 mètre de fond : on y accédait par un passage ouvert dans le mur de la contre-escarpe. On passait d’une galerie supérieure à une galerie inférieure par des échelles et des volées d’escalier. Pour les combats souterrains, les Savoyards avaient mobilisé une compagnie de quelques dizaines d’hommes : le capitaine Giovanni Andrea Bozzolino avait sous ses ordres le lieutenant Pottier, deux sergents, trois caporaux et quarante-six mineurs. De leur côté, les Français disposaient à Turin de trois compagnies de mineurs et de huit brigades d’ingénieurs dirigés par Rémy Tardif et Louis-Joseph de Plaibault de Villars-Lugeins17.

13Turin était défendu par 14 500 hommes : 10 500 soldats et 4 000 miliciens. Le 13 mai, les Français alignèrent devant Turin entre 35 000 et 40 000 hommes18 dont 5 000 Espagnols, 110 pièces de gros calibre et 49 mortiers. La défaite subie à Ramillies, au Brabant, le 23 mai ayant obligé Louis XIV à appeler le duc de Vendôme sur la frontière flamande, les opérations militaires devant Turin furent confiées à un improbable tandem composé du duc d’Orléans, qui n’avait aucune expérience de commandant en chef, et du maréchal de Marsin - l’un des vaincus de Blenheim- qui devait lui servir de mentor en l’aidant à faire des choix tactiques.

14Les Français entreprirent aussitôt le siège. Ils établirent deux lignes pour isoler la ville, mais La Feuillade ne put complètement investir Turin, si bien que le 17 juin Victor-Amédée réussit à quitter sa capitale avec 3 000 cavaliers. Contre l’avis de Vauban19, les Français choisirent d’attaquer la partie ouest de la ville, où se dressait la citadelle, car La Feuillade estimait pouvoir s’emparer plus rapidement de Turin en prenant cette forteresse. Comme celle-ci était construite au-dessus de souterrains dont les galeries restaient vulnérables aux attaques ennemies, le commandement savoyard avait prévu de protéger les voies d’accès souterraines en y plaçant des troupes spécialisées dans la défense de siège, capables de répondre aux attaques des mineurs français par des moyens appropriés, comme les explosifs.

15La Feuillade aurait voulu prendre Turin « à la Coehoorn »20, avec des assauts rapides et meurtriers, contrairement aux conceptions prudentes de Vauban. Il fit donc canonner durement la citadelle et ordonna deux assauts aussi coûteux qu’infructueux les 27 et 30 août. C’est pendant la nuit du 29 au 30 août que Pietro Micca se sacrifia pour empêcher les Français d’entrer dans les galeries souterraines de la citadelle.

La bataille de Turin, le 7 septembre 1706 : une victoire des Savoyards et des Impériaux

16Pour obliger les Français à lever le siège, Impériaux et Savoyards prirent l’initiative de prendre les assaillants à revers. Le prince Eugène, qui était à la fois président du conseil aulique de la guerre (Hofkriegsrat) et commandant des troupes impériales en Italie, rejoignit les Piémontais. Après avoir franchi le Pô au nord de Ferrare le 18 juillet, il avança rapidement vers l’ouest, faisant parcourir en deux semaines à ses soldats près de 400 km à raison de 25 km par jour, et il arriva le 29 août à une trentaine de km au sud de Turin, à Carmagnola, où l’attendait le duc de Savoie. À l’annonce de cette nouvelle, les détachements français partis observer les mouvements des Impériaux préférèrent ne pas prendre de risque : ils se regroupèrent devant Turin. Les Français avaient l’avantage du nombre face aux forces du prince Eugène, mais ils commirent l’erreur d’attendre l’ennemi pour profiter de la qualité supposée de leurs lignes de circonvallation. En effet, leur objectif principal demeurait le siège de Turin, dont la chute imminente était constamment retardée.

17Le 2 septembre, le prince Eugène et Victor-Amédée montèrent sur la colline de Superga21 afin d’observer l’ennemi. Ils décidèrent d’attaquer les Français dans l’espace situé entre la Doire Ripaire et la Stura, au nord de la ville. Les Français y semblaient vulnérables à cause de la faiblesse des retranchements qu’ils y avaient aménagés. Impériaux et Savoyards franchirent donc le Pô le 4 septembre au nord de Carignano et arrivèrent devant Turin le 6 septembre, en passant près des lignes françaises.

18Dans le camp français, le duc d’Orléans et Marsin étaient divisés sur la tactique à suivre22 : le premier voulait livrer bataille, contre l’avis du second. Le 7 septembre, entre la Doire Ripaire et la Stura, les Impériaux et les Savoyards disposaient de 30 000 hommes, tandis que les Français n’en alignaient que 8 000 car la majeure partie de leurs soldats participait au siège de Turin. Le prince Eugène prit l’offensive à 10 heures. Ses assauts obligèrent le duc d’Orléans à donner l’ordre de lever le siège et de se replier à 18 heures. En raison de la faiblesse des effectifs engagés, l’armée française n’avait pas subi de pertes trop lourdes -probablement 3 000 tués et blessés environ-, mais elle perdit Marsin, qui fut fait prisonnier et mourut peu après de ses blessures, et elle abandonna sur place son imposant matériel de siège. Les jours suivants, dans sa retraite hasardeuse, harcelée par les troupes régulières et les milices, elle perdit des milliers de soldats, faits prisonniers, et laissa plus de la moitié de ses équipages.

19Les conséquences militaires et politiques de cette défaite furent très importantes. Les Espagnols durent évacuer l’Italie. Ils perdirent d’abord le Milanais (Milan se rendit le 24 septembre), puis, après que les Gallispani eurent évacué le nord de l’Italie pendant l’automne 1706, ils laissèrent les Impériaux, conduits par le général Daun, entrer à Naples le 7 juillet 1707. En moins d’un an, les Espagnols durent abandonner le Milanais et le royaume de Naples qu’ils tenaient respectivement depuis 1535 et 1503. Ils ne conservaient en Italie que la Sardaigne et la Sicile. Outre les Impériaux, l’autre grand vainqueur de la campagne italienne de 1706 était Victor-Amédée : le succès qu’il avait remporté devant Turin lui permit d’obtenir le titre tant convoité de roi au traité d’Utrecht (avril 1713).

La mémoire officielle du siège et de la bataille

20Le soulagement éprouvé par les Savoyards au lendemain de la bataille de Turin était à la hauteur de leur inquiétude, car leur victoire était inattendue : les Franco-espagnols restaient jusqu’alors maîtres de toutes les places de la Lombardie et du Piémont, à l’exception de celle de Turin, et les positions du duc de Savoie, de plus en plus précaires, paraissaient annoncer une défaite imminente. La victoire parut donc d’abord miraculeuse.

Une fervente dévotion mariale

21Pendant le siège, pour être épargnés par les boulets ennemis, les Turinois affichèrent sur la porte de leur maison une image de la Vierge de la Consolation et multiplièrent les prières de demande d’intercession de Marie en leur faveur23. La figure mariale tient une place éminente dans la piété turinoise et dans le souvenir de la bataille qui s’était déroulée un 7 septembre, veille de la commémoration de la Nativité de la Vierge24. Au lendemain de la victoire, le conseil municipal décida donc de proclamer la Vierge « avvocata » (avocate) de la ville de Turin. Le 8 septembre 1706, les fêtes de la Nativité de la Vierge furent célébrées avec une ferveur et un faste particuliers (Te Deum, adoration du saint-sacrement pendant 40 heures). Il fut décidé que, chaque année, le 8 septembre serait désormais une fête solennelle à laquelle participeraient le souverain, le maire et le conseil municipal, une fête en l’honneur de la Vierge et des saints protecteurs de Turin (saint Antoine de Padoue, sainte Déodate, saint François de Paule, saint François de Sales, le bienheureux Amédée, etc.), avec jeûne, communion, aumônes, adoration du saint-sacrement.

22Le 23 mars 1707, le Conseil communal de Turin voulut solenniser la victoire en finançant un tableau en l’honneur de la Vierge. Le 13 juin 1707, il chargea le peintre milanais Stefano Maria Legnani, dit le Legnanino (1661-1713), de peindre un tableau représentant la Nativité de la Vierge25. L’artiste honora rapidement une commande si attendue : il envoya le tableau à Turin le 30 août. Cette peinture, qui avait coûté 1 560 lires, fut utilisée chaque année jusqu’en 1853 pour la célébration de la bataille. Elle était transportée du salon communal à l’église du Corpus Domini où était chanté un Te Deum chaque 7 septembre. Depuis 1853, elle est conservée dans l’église San Massimo, à Turin.

23Pour exprimer sa reconnaissance à l’égard de la Vierge, qualifiée de « Maria Santissima della Consolata », Victor-Amédée fit ériger à partir de 1708, à différents points de la ligne de circonvallation des Gallispans, des stèles représentant la Vierge et marquées de la date 1706. Aujourd’hui, la municipalité de Turin en recense 22. Certaines se dressent toujours en plein air dans des cours d’immeuble, d’autres ont été insérées dans des façades.

24La bataille est aussi à l’origine de l’un des édifices les plus emblématiques de Turin. Le 2 septembre 1706, pendant qu’il observait de la colline de Superga les positions des Français en train d’assiéger Turin, Victor-Amédée aurait fait le vœu d’y élever un lieu de culte dédié à la Vierge s’il remportait une victoire sur ses ennemis. Après la libération de la ville, il tint sa promesse. Il confia à l’architecte sicilien Filippo Juvara (1678-1736) la construction, sur la colline de Superga, d’une basilique26 dont la façade est tournée vers Turin. Les travaux commencèrent en juillet 1717 et la basilique fut inaugurée le 1er novembre 1731. Ce bâtiment de style baroque célèbre à la fois la Vierge et la maison de Savoie, car la crypte, inaugurée en 1778, abrite les tombeaux des princes de la maison de Savoie. Y sont enterrés tous les souverains piémontais, de Victor-Amédée II (1675-1730) à Charles-Albert (1831-1849).

Le souvenir de la bataille de Turin

25Dès les années 1700 et 1710, les Turinois voulurent conserver le souvenir de la bataille que les Savoyards et les Impériaux avaient remportée27. Au XVIIIe siècle, l’alliance austro-savoyarde posait d’autant moins de problème que le prince Eugène était un membre de la famille ducale, devenue royale à l’issue de la guerre. Les Piémontais conservaient alors le souvenir, magnifié, de cette bataille. Au début du XXIe siècle, le général Guido Amoretti (1920-2008) parlait encore de « una delle più importanti battaglie del XVIII Secolo ». En tout cas, dès le XVIIIe siècle, les autorités municipales, puis piémontaises, prirent en main la commémoration des évènements de 1706, et la bataille de Turin devint le sujet de gravures, de peintures et de bas-reliefs.

26L’art piémontais était traditionnellement friand de peintures de batailles28. Parmi les premières représentations de la bataille de Turin figure celle du peintre Giovanni Antonio Laveglia (1710). À cette époque, le prince Eugène commanda des séries de batailles destinées à commémorer ses exploits dans deux de ses résidences. Une Bataille de Turin fut peinte en 1712 par Jan Huchtenburg dans le cycle des dix batailles destinées à orner le château de Hof, une autre par Jacques-Ignace Parrocel en 1715-1720 dans le cycle de sept batailles conçues pour la décoration du salon du Stadtpalais qui servait de palais d’hiver au prince à Vienne. Une copie de la Bataille de Turin de Parrocel, réalisée en 1938 par Luigi et Antonio Rigorini, est actuellement conservée au Musée national du Risorgimento, à Turin29. Il s’agit d’une classique vue du champ de bataille à vol d’oiseau30, centrée sur les zones de Borgo Vittoria, de Lucento et de Madonna di Campagna où se déroulèrent les principaux combats. Les arts décoratifs furent également mis à contribution. Sur un bureau, réalisé en 1723 par l’ébéniste Luigi Prinotto (1685-1780) pour Victor-Amédée II, et aujourd’hui conservé au Palazzo Reale, à Turin, sont représentés en marqueterie quatorze épisodes de la bataille, d’après des cartons de Pietro Domenico Ollivero (1679-1755)31. Dans le courant du XVIIIe siècle, cette victoire fut considérée comme celle des Savoyards et des Allemands car de nombreux régiments saxons, prussiens, palatins, participèrent à la bataille.

27La représentation de cet épisode militaire disparut pendant la Révolution et l’Empire : alors que le Piémont fut annexé à la France, du 11 septembre 1802 à avril 1814, il n’était pas question, en 1806, de commémorer une victoire remportée contre l’armée française. La représentation de la bataille de Turin réapparut pendant le Risorgimento, à partir du milieu du XIXe siècle. Désormais, dans le contexte de l’affirmation de la nation italienne, la mémoire des événements de 1706 prit une dimension politique pour les patriotes italiens. Le général autrichien Radetzky venait d’infliger deux lourdes défaites aux Piémontais : il avait battu les troupes du roi Charles-Albert à Custoza, près de Vérone, les 23-25 juillet 1848, puis à Novare le 23 mars 1849, poussant ainsi le roi à abdiquer en faveur de son fils Victor-Emmanuel II qui signa dès le 24 mars l’armistice de Vignale.

28Dans un Piémont démoralisé par ces deux défaites, le discours sur la bataille de 1706 évolua. Il ne s’agissait plus de célébrer seulement l’intercession de la Vierge, mais de lire la victoire remportée par les Savoyards comme l’annonce de victoires possibles qui pourraient aboutir à la formation d’un État unifié, et comme un exemple de la valeur militaire dont étaient capables des patriotes italiens. Des artistes célébrèrent donc des épisodes et des personnages qui avaient marqué l’histoire du siège et de la bataille32. Francesco Gonin (1808-1889)33 y consacra deux toiles commandées par Ferdinand de Savoie34 qui furent exposées en 1852, puis ne furent plus montrées au public avant 2006 : L’arrivo in cattedrale del Duca e del Principe Eugenio per il Te Deum et une Battaglia di Torino. L’exercice était délicat parce que l’armée du prince Eugène était composée d’Autrichiens, or, au milieu du XIXe siècle, ces derniers demeuraient hostiles au projet d’unification de l’Italie.

29L’éveil du sentiment national pendant le Risorgimento encouragea des artistes à représenter des personnages censés servir de modèles aux patriotes parce qu’ils avaient bravement combattu en 1706 : en 1858 fut placée sur la façade de la mairie de Turin une statue du prince Eugène perçu comme un héros de la maison royale de Savoie ; Francesco Gamba (1818-1887) peignit Il Duca Vittorio Amedeo II e il Principe Eugenio di Savoia osservano da Superga la zona della battaglia, qui est exposé au musée Pietro Micca ; plusieurs tableaux représentant le geste héroïque de Pietro Micca ou de Maria Bricca furent exposés au public. C’est entre 1842, date où fut peint le tableau de Giulio Piatti montrant Pietro Micca dans une pose théâtrale, debout, une main sur la poitrine, l’autre en train d’allumer la mèche qui allait faire exploser la galerie, et 1863, date où fut érigée à Turin la statue de P. Micca par G. Cassano, que furent réalisés les statues et les tableaux qui, pendant des décennies, allaient circuler abondamment sous forme de gravures et de reproductions dans des livres et nourrir l’imagination de nombreux Italiens35. Cette période décisive pour l’unité italienne est celle où se déroulèrent les deux guerres que le Piémont mena contre les Autrichiens, en 1848-1849 et en 1859.

30À la fin du XIXe siècle fut construit à Turin le quartier appelé Borgo Vittoria, parce qu’il est bâti sur la zone où se déroulèrent les combats les plus sanglants de la bataille. On y édifia l’église Nostra Signora della Salute qui reste un mémorial de la bataille : en 1906 y furent posés deux grands bas-reliefs représentant Victor-Amédée et le prince Eugène à cheval, et dans la crypte sont conservés des crânes de soldats morts pendant la bataille.

La célébration du Bicentenaire et du Tricentenaire

311706 a représenté un tournant dans l’histoire de Turin et du Piémont : grâce à la bataille victorieuse de Turin, le duché est devenu royaume, d’abord de Sicile, en 1713, lors de la signature de la paix d’Utrecht, puis de Sardaigne à partir de 1720. Le royaume de Sardaigne a alors commencé à jouer un rôle important dans l’histoire de l’Italie. C’est pourquoi l’historiographie piémontaise interprète la bataille de Turin comme « l’aube d’un royaume », pour reprendre le titre d’une exposition organisée à Turin en 2006. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, unifiée et libérée de la domination autrichienne dans le nord du pays, l’Italie put célébrer le siège et la bataille de Turin.

32En 1906, la maison de Savoie régnait sur l’Italie. La victoire remportée à Turin deux siècles plus tôt devint donc la sienne. L’Italie vivait en outre sous « l’ère Giolitti », du nom de l’homme politique piémontais, Giovanni Giolitti, nommé quatre fois Président du Conseil entre 1892 et 1914, qui fut un partisan et un expert du « transformisme politique », qui consiste à former des coalitions parlementaires avec des députés de l’aile centriste de la droite et de la gauche. Giolitti incarnait l’union nationale, qu’annonçaient, aux yeux de ses contemporains, les acteurs du siège et de la bataille de Turin.

33En 1906, les Turinois, qui vivaient dans une grande ville industrielle de 360 000 habitants, mirent l’accent sur deux aspects des événements de 1706. D’une part, ils en célébrèrent la portée politique en insistant sur la victoire remportée contre les Français et sur la dimension nationale et patriotique d’événements qui annonçaient l’unité italienne. Les commémorations de 1906 exaltèrent donc l’unification italienne et la maison de Savoie. D’autre part, les Turinois célébrèrent aussi des figures populaires auxquelles ils étaient particulièrement attachés, s’appropriant ainsi une victoire qui n’était plus seulement celle de la maison de Savoie et de ses alliés autrichiens, mais aussi celle d’un petit peuple courageux incarné par les figures de Pietro Micca et de Maria Bricca. On retrouve cette double lecture des événements dans les années 1930 lors de la rénovation des salles du Musée du Risorgimento où une salle fut consacrée au Siège de Turin.

34Les festivités du Bicentenaire se déroulèrent du 13 mai (date du début du siège de Turin) au 9 septembre 1906. Elles furent organisées par le député et conseiller municipal de Turin, Tommaso Villa (1832-1915). Événement turinois et piémontais, ce bicentenaire fut aussi national. Le 7 septembre, le roi Victor-Emmanuel III et la reine Elena furent reçus à la Mole Antonelliana36 par le maire Secondo Frola, écoutèrent le discours aux accents patriotiques prononcé par le député franc-maçon d’Ancône, Arturo Vecchini, puis assistèrent à un office dans la basilique de Superga. Le lendemain, les souverains se rendirent à l’église de la Madonna di Campagna (au nord-ouest de Turin) où fut inauguré le monument à la patrie de Leonardo Bistolfi (cette église a été détruite par un bombardement allié en décembre 1942). L’après-midi, les souverains visitèrent le Panorama. Enfin, le 9 septembre, des milliers de Turinois se rendirent en pèlerinage à Superga et assistèrent à l’office religieux qui marqua la fin des cérémonies.

35Le Bicentenaire connut deux initiatives marquantes. La première fut menée par des historiens et des érudits qui publièrent sur le siège et la bataille une riche bibliographie37, des études38 et une édition en dix volumes de documents sur les campagnes militaires qui s’étaient déroulées au Piémont à travers l’histoire. Ce travail, qui s’inscrivait dans la tradition de l’école positiviste, mit à la disposition des chercheurs de nombreux documents jusqu’alors dispersés dans différents fonds d’archives. L’autre initiative était beaucoup plus populaire. Un groupe d’artistes dirigé par le peintre piémontais Giacomo Grosso (1860-1938) fabriqua un diorama intitulé « Panorama della Battaglia di Torino ». Il s’agit d’un système de présentation par mise en situation ou mise en scène de personnages en les faisant apparaître dans leur environnement habituel. Il permettait de reconstituer une scène historique en volume, au moins pour le sujet principal placé au centre de la scène. Ce diorama se regardait d’en haut, d’une plateforme d’où on contemplait le champ de bataille. Il comprenait un fond peint circulaire représentant la citadelle, Turin et les collines. Au premier plan, qui représentait des lieux où se déroulèrent les derniers combats, on distinguait de faux arbres, des canons, des figures de soldats, de paysans, de religieux et de chevaux en plâtre.

36Cent ans plus tard, la municipalité de Turin voulut créer un événement exceptionnel mêlant érudition et spectacle. Les célébrations du Tricentenaire eurent lieu l’année où Turin organisa les XXe JO d’hiver, du 10 au 26 février 2006. Elles furent préparées par l’Associazione Torino 1706-2006 qui réunit une cinquantaine d’associations culturelles chargées d’organiser une vaste reconstitution de la bataille avec des figurants membres d’associations historiques venues de la moitié de l’Europe, ainsi que plusieurs manifestations qui firent l’objet de catalogues richement illustrés39, comme celle intitulée « Torino 1706 : l’alba di un regno », présentée dans la Citadelle de Turin.

37Les organisateurs du Tricentenaire ont cherché à toucher des publics différents en mettant à contribution des institutions académiques et politiques, et des associations culturelles. Plusieurs auteurs et institutions publièrent des ouvrages sur l’histoire et la mémoire de ces événements40. Le 6 septembre, au palais Lascaris, eut lieu l’inauguration de l’exposition « Torino 1706. Memorie ritrovate. Cronache di un assedio » patronnée par le Conseil régional du Piémont, et réalisée avec l’aide de la Biblioteca Reale di Torino, du Museo Nazionale del Cinema et de l’association Immagine per il Piemonte. Cette exposition reconstitua des moments du siège de Turin en présentant au public des gravures, des illustrations, des manuscrits et des livres prêtés par des bibliothèques, des collections privées et des librairies de Turin. Des colloques internationaux furent organisés, le 23 septembre sur le prince Eugène de Savoie, libérateur de Turin, et les 29 et 30 septembre sur la mémoire et l’actualité du siège41. Du 25 septembre au 18 octobre furent présentées à la Bibliothèque régionale des publications sur le siège de 1706. La mémoire de ces événements n’est cependant pas le monopole des autorités municipales et régionales, ou des historiens.

38Les Turinois continuent à célébrer le siège et la bataille, en mêlant culture et spectacle, grâce aux actives associations qui se réclament du souvenir de Pietro Micca. Lors du 308° anniversaire du siège en 2014, par exemple, des commémorations furent organisées par le Musée Pietro Micca et l’Association Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, en présence des autorités civiles et militaires. Le 6 septembre, une couronne de fleurs fut déposée dans la galerie où périt Pietro Micca, afin d’honorer les morts savoyards et français, puis le Gruppo Storico Pietro Micca organisa un défilé en uniformes et costumes du XVIIIe siècle au Santuario della Consolata où eurent lieu une bénédiction des drapeaux des régiments, et des vêpres solennelles en souvenir des hommes morts pendant le siège et la bataille. En fin d’après-midi, à 18 h, devant le Mastio42 de la citadelle, les honneurs furent rendus au monument à Pietro Micca avec déposition d’une couronne de fleurs et salves de fusils et de canon. Le 7 septembre, le Gruppo Storico Pietro Micca défila de nouveau dans l’après-midi ; à 16 h : sur la place du Palazzo della Città, les honneurs furent rendus aux drapeaux, aux autorités et au monument au prince Eugène, puis le directeur du Musée Pietro Micca (le général Sebastiano Ponso) se livra à une évocation des événements de 1706 qui fut suivie d’un « feu de réjouissance ». La journée de commémoration s’acheva à 17 h par une reconstitution d’une sortie des troupes savoyardes, avec simulation de coups de fusils et de canons, dans les jardins de la Porte Palatine et sur la place San Giovanni. Les événements de 1706 sont donc aujourd’hui célébrés officiellement par les autorités municipales de Turin, avec la participation de l’armée et des Turinois qui revivent pendant quelques heures les hauts faits de leurs ancêtres.

39Des artistes turinois participèrent aux commémorations. Le sculpteur Luigi Nervo (1930-2006), par exemple, réalisa l’inscription en acier « 1706 » qu’il fit placer dans le quartier de Lucento, bâti sur une partie du champ de bataille où Savoyards, Français et Impériaux s’affrontèrent le 7 septembre 1706.

Figure 1

Sculpture de Luigi Nervo, à Turin

Source : TorinoClick

La mémoire de héros populaires

40Dès 1706, les Turinois et les Piémontais honorèrent la mémoire du prince Eugène, considéré comme un enfant du pays qui joua un rôle décisif dans la victoire du 7 septembre 1706. Mais depuis plus d’un siècle et demi, ils accordent une grande importance à trois acteurs de 1706, issus de milieux très différents, censés symboliser l’esprit de sacrifice et le courage des Piémontais : le simple soldat et mineur Pietro Micca, Maria Bricca et le prêtre Sebastiano Valfré, trois personnages dont il devient difficile de démêler le vrai de la fiction dans leurs biographies.

Pietro Micca, héros piémontais

41Pietro Micca est né le 6 mars 1677 à Sagliano. D’abord maçon, il s’engagea dans l’armée savoyarde comme mineur dans un régiment d’artillerie. C’est à ce titre qu’il fut affecté en 1706 à la défense souterraine de la citadelle de Turin, afin de parer aux attaques des troupes françaises qui tentaient de détruire le centre de commandement de Victor-Amédée II et assiégeaient la garnison turinoise43. Son sort allait devenir le symbole de l’héroïsme des soldats savoyards assiégés à Turin.

42Voici ce que dit la tradition : dans la nuit du 29 au 30 août 1706, des Français entrèrent dans les tunnels souterrains de la citadelle et tentèrent de briser l’une des portes d’accès aux galeries. Micca, qui était de garde à cette porte, prit l’initiative de faire évacuer ses camarades de combat et, seul face aux mineurs ennemis qui avaient forcé les défenses, il mit le feu aux poudres stockées dans la galerie et mourut héroïquement pour sa patrie au cours de l’explosion, car l’effondrement de l’édifice empêcha l’ennemi de pénétrer dans la citadelle.

43Une mémoire se construisit autour de cet épisode qui n’eut aucun témoin. Après l’explosion salvatrice, le bruit courut qu’elle était due à un mineur de 29 ans, Pietro Micca, natif de Sagliano. La menace française, le mystère des galeries souterraines et la fin héroïque d’un fils du peuple excitèrent rapidement l’imagination dans la ville assiégée. Mais que savons-nous vraiment de Micca ? Le premier auteur à l’évoquer est le prêtre Francesco Antonio Tarizzo, en 170744. En revanche, dans le Journal historique du siège de la ville et de la citadelle de Turin l’année 1706 qu’il publia en 1708 à Amsterdam, le comte Giuseppe Maria Solaro della Margarita (ou della Margherita), qui commandait l’artillerie turinoise en 1706, mentionne l’explosion, mais ne cite pas le nom de Micca. La veuve de Micca, Maria Cattarina, reçut toutefois de Victor-Amédée II une modeste récompense, deux rations de pain par jour pendant la durée de sa vie, et des membres de la famille de Pietro Micca furent longtemps honorés : son petit-neveu, Giovanni Antonio Micca, né en 1758, reçut à Turin en 1828 un uniforme de sergent d’artillerie et un sabre d’honneur, et le roi Charles-Félix lui accorda une pension annuelle de 300 lires.

44Micca devint donc un héros pour les Turinois dès le début du XVIIIe siècle, et sa légende prit de l’ampleur au siècle suivant. En 1838, l’Imprimerie Royale de Turin publia une réédition du Journal historique du siège de Solaro della Margarita avec une traduction en français des Memorie del servizio fatto dall’Artiglieria qui sont un faux destiné à grandir la figure du héros. Cette belle édition de 1838 servit de référence aux historiens, et Micca devint peu à peu un héros italien, et non plus seulement turinois, et le symbole du patriote italien prêt à donner sa vie pour ne plus subir une domination étrangère. Dans le deuxième tiers du XIXe siècle, il fut souvent représenté et célébré. Il inspira des dramaturges. En 1852, l’écrivain et journaliste piémontais Vittorio Bersezio (1828-1900) rédigea une pièce de théâtre en cinq actes, Pietro Micca. Son geste héroïque fut représenté notamment par les peintres Michele Cusa, au Palais royal (1845), et Andrea Gastaldi. Ce dernier peignit en 1858 un tableau, actuellement conservé à la Galleria d’Arte Moderna de Turin, qui remporta un vif succès à l’exposition de la Società Promotrice delle Belle Arti de Turin en 1860 et fut reproduit dans de nombreux livres et manuels d’histoire. On y voit Micca à genoux, prêt à allumer la mèche fatale, le regard tourné vers le ciel et en train d’adresser à Dieu et à la patrie ses dernières pensées. Il fut particulièrement célébré au moment de l’Unité italienne : son village natal fut renommé Sagliano-Micca en 1864, et plusieurs monuments et inscriptions lapidaires lui furent alors consacrés : à Turin, par exemple, Giuseppe Cassano réalisa en 1863 une statue inaugurée l’année suivante devant le Mastio de la Citadelle. Micca est représenté en uniforme d’artilleur au moment où il va allumer la mèche et se sacrifier. Dans l’atmosphère d’exaltation nationaliste du Risorgimento, sa légende s’enrichit d’exagérations et de récits fantastiques, dont on prit peu à peu conscience. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, l’érudit piémontais Antonio Manno révéla la supercherie de l’édition de 1838.

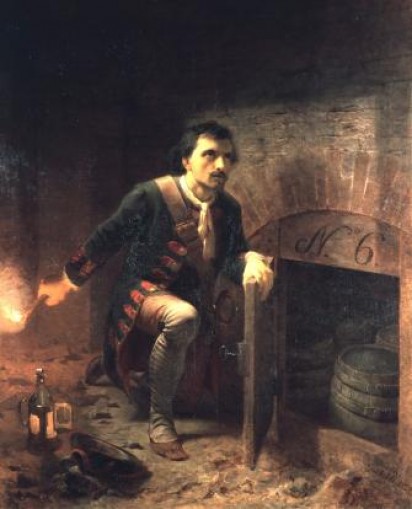

Figure 2

Andrea Gastaldi, Pietro Micca sur le point d’allumer la mèche adresse à Dieu et à la patrie ses dernières pensées, 1858

(Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Turin)

45L’hommage n’en continua pas mois au XXe siècle. En 1906, la maison natale de Pietro Micca fut déclarée Patrimoine national. Le régime fasciste s’appropria ce soldat dont il célébra le courage : il donna son nom à un sous-marin45 et encouragea Aldo Vergano à réaliser le film Pietro Micca (1938) à partir du roman de Luigi Gramegna (1846-1928), I dragoni azzuri (Les dragons bleus)46, pour exalter le héros italien. Après la Seconde guerre mondiale, des fouilles furent organisées pour mieux connaître le réseau des contremines et trouver le lieu du sacrifice du héros. Finalement, en 1958, les travaux du colonel (devenu plus tard général) Guido Amoretti permirent de retrouver l’endroit précis où Micca aurait fait exploser la mine fatale. Cette découverte incita la municipalité de Turin à ouvrir en 1961, l’année du centenaire de l’Unité italienne, un musée Pietro Micca d’où on peut accéder aux contremines qui ont été restaurées et visiter l’endroit où mourut le mineur. La célébration du personnage dépasse cependant le cadre traditionnel des musées et recourt à des moyens susceptibles de toucher un vaste public. Ainsi, des timbres furent émis en son honneur en 1977 à l’occasion du trois-centième anniversaire de sa naissance, et son nom fut donné à des rues au Piémont (Turin, Asti, Novare, Biella) mais aussi en Lombardie (Milan, Legnano), à Rome, en Toscane (Grosseto, Montemurlo, Bagno di Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Pontedera), en Ombrie (Foligno, Norcia, Corciano), en Campanie (Casoria, Piazzola, Terzigno, Giugliano in Campania, Frattamaggiore), dans la région de Palerme (Palerme, Misilmeri, Caccamo, Mezzojuso).

46Ce concert de louanges n’empêche pas des voix de s’élever parfois pour souligner le ridicule de certaines affirmations et pour rappeler combien la véracité des événements célébrés reste discutable. En 1975, dans l’hebdomadaire L’Espresso, Umberto Eco écrivit que Pietro Micca mourut non pas en héros mais « contre son gré, parce qu’il avait cherché à bien faire son métier », contrairement aux mauvais soldats qui l’entouraient. En 1992, dans Il secondo diario minimo, Eco imagine une interview de Pietro Micca47 à qui il fait dire : « Les héros sont dépendants de leur équipement […]. Si on donne aux soldats des guêtres qui se défont et des mèches qui s’allument en dix secondes, on fait autant de héros qu’on veut ». Cette parodie d’entretien et cette critique des défauts et des insuffisances techniques et logistiques de l’armée savoyarde suscitèrent les réactions scandalisées de plusieurs associations militaires qui accusèrent l’auteur d’avoir fait de l’ironie facile sur le sacrifice d’un héros48. Il existe un autre personnage dont l’histoire est encore moins vraisemblable que celle de P. Micca.

Maria Bricca : l’invention d’une héroïne piémontaise (1684-1733)

47À la différence de Pietro Micca, sur lequel on a quelques renseignements sûrs, on sait très peu de choses sur la Bricca dont le nom n’apparaît dans aucun document du XVIIIe siècle relatif à la campagne de 1706. Elle a cependant vraiment existé, mais ce qu’on sait d’elle est rudimentaire. Maria Chiaberge serait née en 1684 à Pianezza, une ville située à 10 km à l’ouest de Turin. Elle aurait été cuisinière et elle épousa en 1705 Valentino Bricco, un homme plus âgé qu’elle. C’est en souvenir du nom de son mari qu’on l’aurait appelée Bricca, et la Bricasa. Elle est enterrée à Pianezza, dans l’église SS Pietro e Paolo.

48Sa réputation apparut tardivement, un siècle après la prise du château de Pianezza en 1706. On rapporta longtemps les faits suivants. Les Français occupaient cette forteresse de la vallée de la Doire Ripaire qui contrôlait la route entre Suse et Turin. Pendant la nuit du 5 au 6 septembre 1706, une cinquantaine de grenadiers du prince d’Anhalt empruntèrent des galeries souterraines et surprirent dans le château des soldats français terrorisés. Tel est le récit, avec quelques variantes, qui circula au XVIIIe siècle sans jamais faire la moindre allusion à Maria Bricca. Il confirmait que le château avait été pris sans difficultés aux Français. L’histoire de la Bricca apparut seulement au XIXe siècle dans un texte écrit par un auteur anonyme français, et elle fut officialisée par le roi Charles-Albert, puis immortalisée sur un tableau intitulé Maria Bricca sorprende li francesi nel castello di Pianezza (Maria Bricca surprend les Français dans le château de Pianezza).

49D’après ce récit fantaisiste, la Bricca aurait appris pendant la nuit du 5 au 6 septembre que les Français étaient en train de se divertir dans le château. Elle aurait alors fait savoir aux chefs de l’armée austro-savoyarde qu’elle connaissait un souterrain qui conduisait au cœur du château et elle aurait proposé d’y accompagner des soldats. Conduits dans le souterrain par la Bricca, qui surgit la première au milieu des Français, une hache à la main, sur le tableau de Francesco Gonin, cinquante-cinq grenadiers tuèrent des Français et capturèrent les survivants. Cette histoire se diffusa rapidement et connut une immense popularité à Turin, au Piémont puis en Italie.

50On ignore encore si la Bricca a réellement accompli l’exploit qu’on lui attribue. Les faits relatifs à la nuit du 5 au 6 septembre 1706 restent confus selon les versions, et le prince d’Anhalt, qui jouait un rôle essentiel dans les premiers écrits sur la prise du château, disparut peu à peu des récits. Au XVIIIe siècle, on racontait que les Français en garnison dans le château de Pianezza étaient terrorisés, car ils pressentaient l’imminence de la défaite et avaient peur de mourir. Au XIXe siècle, au contraire, on évoquait une atmosphère de fête : les Français étaient si sûrs d’être en sécurité qu’ils buvaient du champagne avec des dames et défendaient mal le château.

51En dépit de l’obscurité qui entoure sa vie, la Bricca est devenue une figure populaire à laquelle les Turinois sont si attachés qu’ils en ont fait un mythe49. En 1844, Francesco Gonin peignit la toile intitulée Maria Bricca sorprende i francesi nel castello di Pianezza, pour la Salle du Café du Palais Royal. Cette toile, commandée par le roi Charles-Albert, est aujourd’hui exposée dans les appartements royaux de la basilique de Superga. Comme pour Pietro Micca, on a conservé la maison de l’intrépide Bricca, à Pianezza ; en outre, un monument en bronze a été réalisé en 1906 et placé près de l’entrée de la galerie qu’elle aurait empruntée, et plusieurs rues portent son nom au Piémont (Turin, Pianezza, Collegno). Toutefois, à la différence de celle de P. Micca, sa popularité ne dépasse pas les frontières du Piémont au XIXe siècle. Son destin a cependant inspiré des cinéastes. Edoardo Bencivenga réalisa en 1910 un film malheureusement perdu aujourd’hui, Maria Bricca, l’eroina del Piemonte, avec Lydia Quaranta dans le rôle principal. Ce film fit connaître la Bricca en Europe car il fut distribué en France, en Espagne, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Son souvenir continue à inspirer les cinéastes puisqu’en juin 2011 a été diffusé au Piémont un court-métrage de 33 minutes, Pianezza 1706 - Maria Bricca. Ce film a été réalisé par une maison de production indépendante, FVM-QuatB, spécialisée dans les productions bon marché destinées à valoriser le patrimoine local. Il contribue ainsi à la conservation du souvenir de la Bricca dans sa région d’origine, où elle continue à exciter l’imagination50.

Figure 3

Affiche du film Pianezza 1706 - Maria Bricca

Sebastiano Valfré (1629-1710) : un prêtre au service des humbles

52Compte tenu du poids de l’Église dans la société piémontaise du XVIIIe siècle, il n’est pas étonnant de constater qu’un ecclésiastique a laissé son nom attaché au souvenir du siège de Turin. En dépit de ses 77 ans, le prêtre oratorien Sebastiano Valfré51 secourut des civils et des soldats blessés, parmi lesquels une tradition invérifiable compte Pietro Micca, dont il fut peut-être le confesseur. Pendant le siège, le Conseil Municipal lui confia la charge d’organiser des neuvaines, des prières et des dévotions publiques pour obtenir l’aide divine. Son zèle en faveur de ses concitoyens fut apprécié et il avait la confiance du souverain car, d’après ses thuriféraires, le 13 février 1707, il aurait suggéré à Victor-Amédée d’ériger dans la citadelle ou à Superga une église en l’honneur de la Vierge, à qui était attribuée la protection de la ville pendant le siège. Le souvenir de son dévouement persista au XIXe siècle et lui valut d’être béatifié en 1834.

53Pietro Micca, Maria Bricca et Sebastiano Valfré accédèrent à la célébrité au milieu du XIXe siècle, à une période où les patriotes italiens avaient besoin de modèles. Ces héros devinrent des références, des figures dont pouvaient s’inspirer les Piémontais et les Italiens, des figures qui annonçaient l’unification de l’Italie, car ils se battirent pour la maison de Savoie dont le destin, aux yeux des monarchistes, était de régner sur l’ensemble de l’Italie. Leur histoire a été régulièrement relue et enrichie de considérations nouvelles en fonction du contexte politique et culturel. Aujourd’hui, ces personnages restent des figures bien vivantes dans la mémoire des Turinois. Ils sont un symbole du patriotisme local -le campanilismo- cher aux Italiens.

54Au XVIIIe siècle, les autorités turinoises et piémontaises célébrèrent la victoire de la bataille de Turin comme un miracle, tant ce succès était inespéré. Au XIXe siècle, les patriotes piémontais s’approprièrent le souvenir de trois figures populaires dont les actes héroïques concernaient non pas la bataille de Turin, trop marquée par l’encombrante présence des Impériaux, mais des épisodes de la prise du château de Pianezza et du siège de Turin.

55La mémoire des événements de 1706 fut donc élaborée au XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle par un discours nationaliste et patriotique correspondant aux aspirations unitaristes du Risorgimento puis du fascisme. Aujourd’hui, les deux mémoires, politique et populaire, existent toujours mais se complètent : la municipalité de Turin et l’armée célèbrent chaque année la victoire militaire, et les figurants qui participent aux reconstitutions de la bataille et du siège s’identifient à des officiers et à des citoyens anonymes du XVIIIe siècle qui firent preuve de bravoure.

56Que retient-on aujourd’hui en Italie des événements de 1706 ? Nous sommes bien loin de l’esprit nationaliste de 1906, et même de 1956 quand l’écrivain et journaliste Eugenio Galvano organisa une reconstitution radiophonique dramatique du siège de Turin. Comme la résistance aux Français, la participation de la population à la défense de Turin et la libération de la ville s’inscrivent dans une histoire qui vit le duché devenir royaume, on met l’accent sur le rôle de Turin et du Piémont dans le contexte européen du début du XVIIIe siècle tout en accordant une place centrale au rôle joué par les Turinois en 1706, car le siège continue à susciter des œuvres, comme la commedia dell’arte intitulée L’assedio di Torino, jouée en 1986 et mise en scène par Eugenio Allegri, avec la transformation des figures historiques en personnages de théâtre : le timide Pietro Micca, le courageux prince Eugène, l’étourdi Victor-Amédée II.

57Dans le domaine académique, l’armée savoyarde -puis piémontaise- de l’époque moderne reste aujourd’hui l’objet de solides études historiques52. Le rôle joué par cette armée en 1706 n’est sans doute pas étranger à l’intérêt qu’elle suscite auprès des chercheurs et du « grand public ».

58La mémoire du siège ne se réduit cependant pas à l’organisation de commémorations et de spectacles ponctuels. Elle tient aussi une place dans l’économie turinoise. Pendant longtemps, la capitale du Piémont fut une grande ville industrielle qui s’enorgueillit encore d’être le berceau de l’entreprise FIAT, créée en 1899. Les Turinois sont cependant en train de tourner cette page de l’histoire économique de leur ville, car le siège social de la FIAT a été déplacé à Amsterdam et son siège financier à Londres53. La municipalité de Turin cherche donc désormais à développer une ambitieuse politique culturelle : elle a transformé le Lingotto, naguère la principale usine de FIAT et l’une des plus grandes usines automobiles d’Europe, en un centre de congrès multifonctionnel avec bureaux, hôtels, complexe de cinéma multisalles, et elle diversifie son offre touristique, notamment en entretenant le souvenir du siège de 1706 dans le musée Pietro Micca, le musée historique national de l’artillerie (Museo storico nazionale dell’artiglieria)54 et la basilique de Superga, et en proposant des circuits au cours desquels les visiteurs peuvent repérer sur la façade de plusieurs bâtiments des boulets censés avoir été projetés par les Français55. Les Turinois et les Piémontais cherchent ainsi à partager le souvenir des événements de 1706 avec un public qui dépasse celui de leur région. Les guides et publications s’adressent donc aux Italiens et aux touristes étrangers, et à des visiteurs de tous âges, car il existe des livres pour enfants comme le Dono di Pietro Micca, rédigé par Giulia Piovano et illustré par Valeria Pavese56.

Notes

1 James Falkner, Blenheim 1704 : Marlborough’s Greatest Victory, Barnsley, Pen & Sword Books Ltd, 2004 ; Charles Spencer, Blenheim, Battle for Europe, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 2004 ; John Tincey, Blenheim 1704 : The Duke of Marlborough's Masterpiece, Oxford, Osprey, 2004

2 Les dates en italique correspondent à celles des règnes des souverains.

3 Blenheim Palace devint la résidence des Churchill.

4 Sur la succession espagnole, voir Lucien Bély, La société des princes, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1999, p. 307-332.

5 En Italie, les contemporains appelaient les Franco-Espagnols Gallispani ou Gallispans.

6 Pendant cette bataille qui se déroula sur le Pô, au nord de Reggio Emilia, les Gallispani étaient commandés par le duc de Vendôme, les Impériaux par le prince Eugène de Savoie.

7 Ce traité fut signé officiellement le 8 novembre 1703.

8 Sur la politique de Victor-Amédée II entre 1696 et 1703, voir Geoffrey Symcox, Victor Amadeus II. Absolutism in the Savoyard State, 1675-1730, Londres, Thames and Hudson, 1983, p. 134-143.

9 Forteresse située au sud du confluent du Pô et de la Doire Baltée.

10 Sur la citadelle de Turin, voir Costanza Roggero Bardelli, « La cittadella di Torino », dans Micaela Viglino Davico (dir.), Cultura castellana. Atti del Corso 1994, Turin, 1995, p. 43-53 ; Aurora Scotti Tosini, « La cittadella », dans Giuseppe Ricuperati (dir.), Storia di Torino. Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato, 1536-1630, vol. 3, Turin, G. Einaudi, 1998, p. 414-447.

11 Louis d’Aubusson, duc de La Feuillade (1673-1725).

12 Abris partiellement enterrés.

13 Galeries souterraines creusées par les assiégés.

14 Terrain découvert, généralement aménagé en pente douce à partir des éléments extérieurs d’un ouvrage fortifié, sur la contrescarpe (talus extérieur du fossé d’un ouvrage fortifié). Il avait notamment pour fonction de n’offrir aucun abri à d’éventuels agresseurs de la place forte et de dégager le champ de vision de ses défenseurs. Il était longé par un chemin couvert qui permettait à des soldats équipés d’armes de courte portée de défendre le glacis sans être sous le feu de l’ennemi. Le glacis se trouvait donc sous une double couverture : celle des fusiliers du chemin couvert et celle de l’artillerie placée sur les bastions et les courtines de la forteresse.

15 Paolo Bevilacqua et Fabrizio Zannoni, Mastri da muro e piccapietre al servizio del Duca. Cronaca della costruzione delle gallerie che salvarono Torino, Turin, Giancarlo Zedde, 2006.

16 Une redoute est un ouvrage de fortification entièrement fermé, de faible capacité, construit à l’extérieur d’un fort plus grand qu’elle.

17 Sur la guerre souterraine à Turin, voir Paolo Bevilacqua, Patrizia Petitti, Fabrizio Zannoni, « L’assedio sotterraneo. Nascita e impiego operativo del sistema di contromina della piazzaforte di Torino », dans Roberto Sandri Giachino, Giancarlo Melano, Gustavo Mola di Nomaglio (dir.), Torino 1706. 300 anni dall’assedio e dalla battaglia di Torino. L’alba di un regno. Una mostra evento per ricordare, Turin, Il Punto Edizioni, 2006, p. 95-107 ; Jean-Louis Riccioli, « Le siège de Turin (1706). Un exemple du rôle de la guerre des mines dans un siège classique », dans Cahiers de Montpellier, n◦ 32, 1995, p. 105-139.

18 Clément Oury, « La prise de décision militaire à la fin du règne de Louis XIV : l’exemple du siège de Turin, 1706 », Histoire, économie & société 2010/2 (29e année), n° 10, p. 28.

19 Anne Blanchard, Vauban, Paris, Fayard, 2007, p. 511 (1re éd. 1996).

20 À la différence de Vauban, l’ingénieur militaire néerlandais Menno van Coehoorn (1641-1704) estimait que le meilleur moyen de s’emparer d’une ville ou d’une forteresse était de livrer un assaut rapide et brutal contre le point le moins bien défendu ou le plus fragile des fortifications. Il théorisa sa conception de la poliorcétique dans La Nouvelle Fortification, publié à titre posthume en 1706.

21 Colline située sur la rive droite du Pô, au nord-est de Turin.

22 Sur les choix tactiques des Français devant Turin, voir Clément Oury, « La prise de décision militaire à la fin du règne de Louis XIV… », art. cité, p. 23-43.

23 Domenico Franchetti, Storia della Consolata, Turin, Celanza, 1904 ; Rosanna Roccia (dir.), Un giardino per la preghiera. Immagini devote a Torino nel Sei e Settecento, Turin, Archivio Storico di Torino (désormais AST), 1995.

24 Rosanna Roccia, « La città devota nel segno degli incisori e dei litografi », dans Andreina Griseri et Rosanna Roccia (dir.), Torino. I percorsi della religiosità, Turin, AST, 1998, p. 395-415.

25 Franco Monetti et Arabella Cifani, « Nativitas Tua gaudium annunciavit. La pala della vittoria di Torino di Stefano Maria Legnani », Paragone, n°467, Florence, janvier 1989, p. 95-102 ; Marina Dell’Omo, Stefano Maria Legnani, Il Legnanino, Bologne, Edizioni TipoArte, 1998.

26 Nino Carboneri, La Reale chiesa di Superga di Filippo Juvarra. 1715-1735, Turin, Ages arti grafiche, 1979.

27 Arabella Cifani et Franco Monetti, « La memoria della battaglia di Torino nell’arte piemontese », dans Roberto Sandri Giachino, Giancarlo Melano, Gustavo Mola di Nomaglio (dir.), Torino 1706. 300 anni dall’assedio..., op. cit., p. 267-277.

28 Arabella Cifani et Franco Monetti, I piaceri e le grazie. Collezionismo, pittura di genere e di paesaggio fra Sei e Settecento in Piemonte, Turin, Fondazione Pietro Accorsi, 1993, 2 vol.

29 Clelia Arnaldi di Balme et Enrica Pagella, « La storia per immagini », dans Donatella Balani et Stefano A. Benedetto (dir.), Torino 1706. Dalla storia al mito, dal mito alla storia, Turin, AST, 2006, p. 186-190.

30 Il existait aux XVIIe et XVIIIe siècles trois types de représentation des batailles : le dessin figurant la topographie du lieu où se déroulèrent les combats, la vue à vol d’oiseau, qui permettait d’embrasser d’un regard l’ensemble du champ de bataille, et la scène de bataille vue comme si le spectateur était un cavalier.

31 Giancarlo Ferraris, Pietro Piffetti e gli ebanisti a Torino 1670-1838, Turin, Umberto Allemandi, 1992, p. 147-150.

32 Piergiorgio Dragone (dir.), Pittori dell’Ottocento in Piemonte. Arte e cultura figurativa 1830-1865, Turin, Cassa di Risparmio di Torino, 2001.

33 Franca Dalmasso et Rosanna Maggio Serra, Francesco Gonin 1808-1889 (dir.), Turin, Musei Civici Torino, 1991.

34 Le prince Ferdinand de Savoie (1822-1855) était le fils du roi Charles-Albert et de Marie-Thérèse de Habsbourg-Toscane. Il portait depuis 1831 le titre de duc de Gênes.

35 Sur l’héroïsation de P. Micca dans la peinture italienne, voir Adrian Lyttleton, « The Origins of a National Monarchy : Tradition and Innovation in the Cult of the House of Savoy During the Risorgimento », dans Proceedings of the British Academy, 117, 2001 Lectures, Oxford University Press, 2002, p. 337-341.

36 Cet imposant édifice, entrepris en 1863 par l’architecte Alessandro Antonelli et achevé en 1889, devait d’abord être une synagogue. Racheté par la municipalité de Turin en 1877, il fut transformé en Musée national du Risorgimento. Il abrite depuis 1990 le Musée national du cinéma.

37 Vincenzo Armando et Antonio Manno, Bibliografia dell’Assedio di Torino dell’anno 1706, Turin, Fratelli Bocca, 1909.

38 Pietro Fea, Tre anni di guerra e l’assedio di Torino del 1706, Rome, Enrico Voghera Editore, 1905 ; Ferdinando Rondolino, Vita torinese durante l’assedio 1703-1707, Turin, G. B. Paravia, 1906.

39 L. Manzo et F. Peirone (dir.), I giorni dell’assedio, catalogue de l’exposition organisée du 7 juillet au 30 novembre 2006, Turin, AST, 2006, dans lequel figurent de nombreux extraits des journaux et chroniques rédigés pendant ou juste au lendemain du siège ; Roberto Sandri Giachino, Giancarlo Melano, Gustavo Mola di Nomaglio (dir.), Torino 1706. 300 anni dall’assedio…, op. cit., catalogue de l’exposition organisée du 7 septembre 2006 au 3 juin 2007.

40 Donatella Balani, Stefano A. Benedetto (dir.), Torino 1706 : dalla storia al mito..., op. cit., Turin AST, 2006 ; Fabio Galvano, L’assedio. Torino 1716, Turin, UTET, 2005 ; Dario Gariglio, L’assedio di Torino, Turin, Blu, 2005 ; Eugenio Garoglio, « La difesa della Piazza di Torino », dans Giovanni Cerino Badone (dir.), Le Aquile & i Gigli. Una storia mai scritta, Turin, Omega Edizioni, 2007, p. 129-1514.

41 Roberto Sandri Giachino, Giancarlo Melano, Piergiuseppe Menietti (dir.), Memoria et attualità dell’assedio di Torino 1706. Tra spirito europeo e identità regionale, Turin, Centro Studi Piemontesi, 2007, 2 vol.

42 Le mastio, ou maschio, était la porte d’entrée, fortifiée, de la citadelle.

43 Il existe une abondante littérature sur P. Micca : Guido Amoretti, La verità storica su Pietro Micca-Dopo il ritrovamento della scala esplosa (1958 – 1959), Savigliano, L’Artistica, 1996 (1re éd. 1961) ; Piergiuseppe Menietti, Pietro Micca. Nel reale e nell’immaginario. Note storiche, artistiche e letterarie, Turin, Editrice Il Punto Edizioni, 2003.

44 F. A. Tarizzo, Ragguaglio istorico dell’Assedio, Difesa e Liberazione della città di Torino, Turin, Zappara, 1707.

45 Le Pietro Micca fut lancé en mars 1935. Le HMS Trooper le coula le 29 juillet 1943 au large de Santa Maria di Leuca, au sud des Pouilles.

46 Ce roman a été publié en 1906 à l’occasion du Bicentenaire.

47 Umberto Eco, Il secondo diario minimo, Milan, Bompiani, 1992, p. 11-17.

48 Silvia Cavicchioli, « La costruzione di un mito : l’assedio nella storiografia », dans Donatella Balani et Stefano A. Benedetto (dir.), Torino 1706. Dalla storia al mito..., op. cit., p. 269.

49 Andrea Pennini, Pietro Micca e Maria Bricca : eroi, leggende e storia dell’assedio di Torino 1706 nel contesto di una guerra europea, thèse soutenue à l’université de Turin en 2007 ; ID., Tra mito, leggenda e storia. Maria Bricca, eroina dell’assedio di Torino dell’1706, 2008.

50 Pier Luigi Castagno et Gian Paolo Spaliviero, Pianezza, l’assedio di Torino e Maria Bricca, Borgone Susa, Graffio, 2016.

51 Daniele Bolognini, Beato Sebastiano Valfrè, Turin, Elledici, 2009 ; Nadia Calascibetta, « Il beato Sebastiano Valfré : un percorso iconografico attraverso i secoli », dans Roberto Sandri Giachino, Giancarlo Melano, Piergiuseppe Menietti (dir.), Memoria et attualità dell’assedio di Torino 1706..., op. cit., Turin, Centro Studi Piemontesi, 2007, vol. II, p. 879-885.

52 Walter Barberis, Le armi del Principe. La tradizione militare sabauda, Turin, Giulio Einaudi Editore, 1988 ; Sabina Loriga, Soldats. Un laboratoire disciplinaire : l’armée piémontaise au XVIIIe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 2007 (1re éd., 1991).

53 FIAT a racheté Chrysler entre 2009 et 2014 et créé le groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles).

54 Musée aménagé dans l’ancien mastio de la citadelle.

55 Voir, par exemple, les boulets qui apparaissent sur la façade du couvent du Monte dei Cappuccini et sur la façade occidentale du sanctuaire de la Consolata.

56 Ce livre fut publié à Turin par Mediares en 2016 à l’occasion du 310ème anniversaire du siège.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : François Brizay

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)