- Accueil

- > Numéros parus

- > 2018-3

- > Dossier

- > Alfred Clark à Paris : l’opéra dans le développement international de l’industrie phonographique

Alfred Clark à Paris : l’opéra dans le développement international de l’industrie phonographique

Par Elizabeth Giuliani

Publication en ligne le 02 mars 2020

Table des matières

Texte intégral

26 décembre 1907

Cher M. Birnbaum,

Après près de deux années d’effort constant, nous avons réussi à mener à son terme la cérémonie de l’Opéra que je vous avais précédemment évoquée.

Deux ministères étaient représentés par leurs chefs de cabinet et toutes les autorités de l’Opéra et du Musée de l’Opéra étaient là. Les journaux d’hier matin et même ceux de mardi soir en sont plein, et considérant la règle que nous nous sommes fixée de ne jamais faire de publicité gratuite en matière commerciale, nous avons réussi à inscrire le terme de GRAMOPHONE dans presque tous ces articles. Je peux dire que tous les efforts possibles ont été faits pour annoncer cette opération et je ne connais pas d’autre cas où une société commerciale en France ait obtenu autant de publicité gratuite que nous en avons eue. Je vous adresse quelques coupures de presse et vous en ferai parvenir d’autres plus tard dans la mesure de leur intérêt.

L’une des conditions pour cette cérémonie était que nous, en tant que Compagnie, n’utilisions pas directement la présence du Gouvernement dans notre publicité. Aussi envoyons-nous à nos clients ces articles de presse sans le moindre commentaire.

Sincèrement votre

Alfred Clark1

1Cette véritable opération de communication, élaborée et menée par le responsable, venu des États-Unis, de la Compagnie française du Gramophone, promouvait un mode de diffusion musicale universelle et infinie, en termes sociaux aussi bien que géographiques. Elle légitimait l’expansion du disque et l’appuyait sur le répertoire lyrique.

Le développement d’un marché phonographique

2Se remémorant trois décennies d’histoire du disque, Alfred Clark déclarait en 1929 :

Avec les gramophones modernes, l’enregistrement électrique, et la perfection des enregistrements d’aujourd’hui, les tout premiers jours du gramophone paraissent entourés d’une atmosphère de conte de fées. Il est certaines choses que je me rappelle, étranges ou différentes.

Quand une demi-douzaine de voix masculines pouvaient seules être enregistrées correctement.

Quand il était impossible d’enregistrer une voix féminine ou le son d’un violon.

Quand les artistes étaient payés 2 shillings par séance d’enregistrement.

Quand trois exemplaires seulement pouvaient être produits pendant qu’un artiste chantait. Si la commande portait sur 12 enregistrements le chanteur devait chanter la chanson 4 fois.

Quand vendre 100 disques en un jour paraissait présomptueux. Nous nous lamentons aujourd’hui de ne pas atteindre les 100 000.

Quand avant d’être mis en vente chaque enregistrement devait être écouté individuellement du début à la fin au moyen de tubes placés dans les oreilles.

Quand nous commençâmes à recopier les enregistrements sur cylindre. Cela se faisait en jouant un enregistrement et en l’enregistrant en même temps. De cette manière nous pouvions réaliser 50 copies à partir d’un master.

Quand j’ai entendu un enregistrement sur disque la première fois et pris conscience qu’à partir d’un master pouvaient être réalisées des centaines ou des milliers de copies.

Quand les enregistrements sur disque furent gravés sur du zinc.

Quand les premiers enregistrements furent réalisés sur gomme au lieu de zinc.

Quand les gramophones n’avaient pas de moteur et étaient actionnés à la main.

Quand le premier moteur fut construit pour équiper un gramophone au prix de 300 £2.

3Entre 1900 et 1907, l’industrie phonographique naissante connut une première période de croissance rapide en Europe3. Le public, qui augmentait et se diversifiait, accueillit cette nouvelle invention avec une véritable sidération.

4Après plusieurs années d’expérimentation, l’invention initiale d’Edison et de Cros s’était perfectionnée, notamment avec la mise au point par Emil Berliner de l’enregistrement sur disque et de la galvanoplastie qui en permit une fabrication à échelle industrielle. Les droits de Berliner d’exploiter le brevet d’enregistrement sur disque étaient détenus, aux États-Unis, par la Victor Talking Machine Company. En Europe, c’est la Gramophone Company qui bénéficiait de ces droits et vendait ses premiers disques en 1898.

5Ces deux sociétés phonographiques propriétaires du brevet de Berliner dominaient alors le marché international. Elles avaient conclu entre elles un contrat de non concurrence et chacune développé un grand nombre de filiales ou de représentants dans son aire géographique propre.

6Car les sources de compétition ne manquaient pas : technologiques, commerciales et artistiques. Aux États-Unis, où la protection des brevets est stricte, les seuls rivaux de Victor étaient Columbia et Edison. En Grande-Bretagne, le principal concurrent de la Gramophone Company était l’Edison Bell Company.

7En Allemagne, coexistaient plusieurs sociétés phonographiques actives comme Beka, Lyrophon, Dacapo, Favorite, et l’International Talking Company.

8La Russie, la Turquie et d’autres pays encore comme l’Argentine, possédaient aussi de plus petites sociétés nationales.

9En France, Pathé Frères avait introduit un modèle de disque concurrent fondé sur une technologie différente (le disque à saphir, à gravure verticale et lecture du centre vers la périphérie).

10Comme Gramophone, toutes ces entreprises, fondèrent des filiales dans les pays d’Europe : Pathé établit des agences en Grande-Bretagne et en Allemagne, Beka exporta ses enregistrements en Grande-Bretagne.

11Elles arrivaient aussi à éliminer leurs rivales en les absorbant. Ainsi, vers 1910, quand cette industrie connut l’une de ses premières crises, due à une surproduction et une concurrence excessive, la plupart des sociétés allemandes fusionnèrent avec Carl Lindström AG.

12En 1907, l’industrie phonographique était donc fermement implantée dans tous les pays industrialisés. On peut estimer que plus de cent mille enregistrements furent produits avant la Première guerre mondiale. La production annuelle en Allemagne atteignait environ dix-huit millions d’exemplaires, dont six millions étaient exportés. La vente sur le marché russe avant la Révolution est estimée à vingt millions de disques. Même dans un pays plus petit et lointain comme l’Argentine, près d’un million d’enregistrements étaient vendus chaque année.

13Dans la première décennie du XXe siècle, les ventes totales d’enregistrements atteignaient ainsi entre cinquante et cent millions par an.

14À confronter ce total des ventes au nombre de titres produits, on conclut que la plupart des enregistrements s’écoulaient à fort peu d’exemplaires.

15C’est que les usines de disques n’utilisaient encore que de petites presses manipulées à la main et n’assuraient que des productions limitées à quelques centaines de copies. En complément de l’édition de disques, ces sociétés fabriquaient aussi les appareils de lecture, les « machines parlantes », ces instruments dégageant un profit supérieur. On avait intérêt à produire des enregistrements même en très petite quantité pour pousser à acheter des phonographes. De rudes batailles se livrèrent autour des brevets, des systèmes techniques et des modèles.

16Diffusés dans des espaces situés au centre actif des villes, les disques étaient encore des produits de luxe et le prix de l’enregistrement d’un artiste célèbre pouvait dépasser le salaire hebdomadaire d’un ouvrier.

17Ces objets onéreux et à la mode furent bien vite relayés, voire concurrencés, par des produits plus ordinaires. Apparurent ainsi nombre de nouvelles sociétés offrant des phonographes abordables, des enregistrements bon marché, et même des disques à prix cassé. On vendit des enregistrements dans les magasins d’articles de sport et sur les marchés. En Grande-Bretagne, des commerçants inventifs introduisirent la vente à crédit des phonographes et des disques.

La Gramophone moteur du marché du disque

18Entre 1898 et 1925, à elle seule, la Gramophone Company, a produit environ deux cent cinquante mille titres. Leader du marché en Europe, elle a dégagé un profit considérable (équivalant à 34,2 % de son capital en 1906-1907). Elle a pu financer sur ses fonds propres une rapide expansion, et en dix ans, ses ventes annuelles sont passées de 2,8 millions à 7,3 millions d’enregistrements.

|

Année budgétaire |

Gramophone Co. |

Victor |

|

1901-1902 1902-1903 1903-1904 1904-1905 1905-1906 1906-1907 1907-1908 1908-1909 1909-1910 1910-1911 1911-1912 1912-1913 |

2,8 5,4 3,9 3,4 4,7 6,1 6,3 6,0 7,3 8,0 8,0 7,1 |

0,3 1,7 2,0 2,6 3,6 7,1 5,2 4,6 6,0 6,2 9,2 11,1 |

Tableau 1 Ventes annuelles d’enregistrements (en millions de copies vendues) de la Gramophone Company et de la Victor Talking Machine Company4

19Quelques enregistrements se sont mieux vendus et quelques artistes ont pu véritablement gagner de l’argent. On connaît notamment le nombre des ventes de l’air de La Bohème « O soave fanciulla », interprété en 1907 par Enrico Caruso et Nellie Melba5. De cet enregistrement furent vendus plus de six mille exemplaires en Europe et en Australie, et sans doute un nombre analogue sur le continent américain. Soixante copies ont été vendues en Suède et plus encore en Egypte.

20En 1906, le catalogue Zonophone diffusé par la Compagnie française du Gramophone proposait des disques de petit format à 2 fr. 25 pour la musique instrumentale et 2 fr. 75 pour la musique vocale et de grands disques à respectivement 4 fr. 50 et 5 fr. La hiérarchie des valeurs fut bientôt exprimée par une couleur d’étiquette et un prix. On dessina même des étiquettes propres aux stars : chez Gramophone, Nellie Melba, Francesco Tamagno, Adelina Patti.

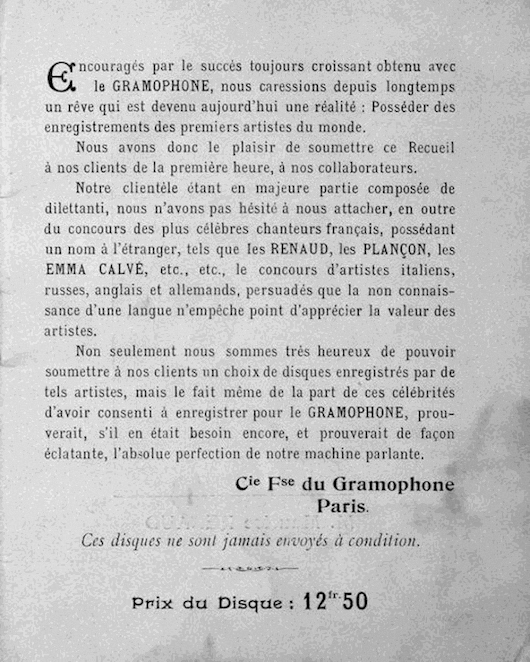

Fig. 1 Étiquettes centrales des disques

BNF-AUD SD 78 30-10014 et BNF-AUD SD 78-30-2665

21Ainsi le catalogue italien de la Gramophone en 1905 présente-t-il les tarifs suivants : Melba 26,50 lires, Tamagno, 25 lires ; suivent des appellations communes : Monarch 18,75 lires, Concerto 12, 50 lires et Piccoli (disques de petit diamètre) à 7,50 lires.

Les répertoires : priorité à l’opéra

22Ces prix désignaient aussi une hiérarchie des genres que dominait l’opéra. Les publicités des magasins de disques se plaisaient à annoncer les enregistrements d’Enrico Caruso. Caruso fut la première « star » internationale, un artiste que sa société phonographique promouvait massivement et systématiquement. Les catalogues des sociétés phonographiques avant la Première Guerre mondiale, organisés par grands genres, placent toujours en tête les enregistrements d’opéra. Pratiquement tous les artistes lyriques notables des premières décennies du XXe siècle ont fixé leur voix sur disque. L’industrie phonographique à ses débuts chercha à garder trace du talent de chanteurs plus âgés ayant acquis leur renommée au milieu du XIXe siècle, et toujours vivants sinon en activité, comme Adelina Patti et Nellie Melba.

Fig. 2 Première page du catalogue Compagnie Française du Gramophone Paris.

Artistes Internationaux, Paris, ca. 1904, 36 p.

23L’hégémonie des artistes lyriques au cours des premières années de l’industrie phonographique s’explique par un ensemble de paramètres culturels, économiques et techniques. Aller à l’opéra avait représenté l’une des pratiques sociales majeures du XIXe siècle et toutes les grandes villes d’Europe programmaient une saison lyrique. Seuls fréquentaient ces salles d’opéra, les citoyens aisés, ceux-là même qui, les premiers également, purent acheter un phonographe. Posséder les enregistrements de célèbres chanteurs devint à son tour le signe d’un statut social, et les sociétés phonographiques purent demander des prix élevés pour les enregistrements des chanteurs vedettes. En outre, la voix entraînée et solide du chanteur d’opéra répondait idéalement aux limites de la technologie alors disponible. Les plus anciens dispositifs d’enregistrement ne pouvaient dignement capter le son des instruments alors que la voix, et celle des chanteurs lyriques mieux que toute autre, passait brillamment par le pavillon des premiers phonographes.

24En plus des chanteurs internationalement célébrés et dont le nom était familier de part et d’autre de l’Atlantique, les sociétés phonographiques enregistraient des artistes plus ciblés, connus uniquement dans leur pays, membres de troupes lyriques locales. L’usage à l’époque étant de chanter le répertoire dans sa langue nationale, les sociétés pouvaient stimuler les ventes et diversifier leurs productions, en offrant à leur clientèle les voix d’artistes familiers chantant dans leur propre idiome. Si bien que des pages fameuses comme « Di provenza il mare » (La Traviata) ou « La Romance à l’étoile » (Tannhaüser) furent enregistrés dans toutes les langues d’Europe.

25Au-delà du seul répertoire lyrique, le phonographe fut vecteur et témoin de changements importants dans la propagation d’une culture musicale diversifiée mais commune. Jusque-là, la musique nouvelle ne se diffusait que par l’intermédiaire des marchands de musique imprimée ou grâce aux interprètes en tournée. L’enregistrement sonore permit que des musiques « indigènes », enregistrées en divers points du monde, fussent importées et progressivement adoptées par des publics internationaux.

26Et, vingt ans plus tard, à l’heure de la généralisation de l’enregistrement électrique, Henry Prunières reconnaissait encore à Gramophone un rôle moteur dans ces échanges de produits culturels :

On sait que cette puissante société comporte des filiales indépendantes. His master's voice, la maison mère, règne sur l'Angleterre et le Dominion, Victor sur l'Amérique, La Voix de son maître sur la France et la Belgique, etc... Chacune accomplit de bon travail, malheureusement ces diverses sociétés ne communiquent pas assez entre elles. Elles peuvent pourtant se prêter mutuellement leurs matrices, mais en fait, nous voyons sur le marché français trop peu de disques enregistrés aux États-Unis et en Angleterre. […] Ceci est regrettable car les enregistrements anglais et américains de la Compagnie du Gramophone représentent le dernier mot de la perfection en matière de gravure sur cire. Si vous voulez vous en persuader, procurez-vous quelques-uns des disques importés d'Angleterre et d'Amérique, dont je rends compte aujourd'hui et réclamez-les à vos fournisseurs. Sous cette pression, la compagnie française du Gramophone se décidera peut-être à inscrire à son catalogue un plus grand nombre de disques d'orchestre enregistrés aux États-Unis par les Toscanini, les Koussewitzky, les Stokowsky, les Frederick Stock ou des solistes tels que Horowitz ou Yehudi Menuhin qu'on a tant de peine à se procurer en France jusqu'ici6.

27L’un des enjeux cruciaux pour les pionniers des sociétés phonographiques consistait dans le choix des répertoires mais, surtout, celui des artistes interprètes. Souvent rapidement oubliées, une multitude de prises furent réalisées par des stars du music-hall, tandis que fanfares et harmonies militaires, à l’époque très populaires notamment lors de concerts en plein air, gravèrent nombre d’enregistrements.

28À l’autre extrémité du spectre des réputations, la Gramophone Company eut la bonne fortune de dénicher Enrico Caruso en 1902. Vedette montante, ce dernier chantait à La Scala et maîtrisait la plupart des airs du répertoire, connus des dirigeants de la société comme de ses clients nantis :

Caruso avait le premier enregistré dès 1902, bien avant que la réputation de sa voix merveilleuse n’ait accaparé son nom. Les modalités pratiques pour l’enregistrer furent arrangées avec lui pendant qu’il se produisait sur la scène de la Scala et pour son premier enregistrement réalisé à Milan il reçut 200 lires. Peu après sa mort on lui avait envoyé un chèque de 200 000 livres sterling correspondant au montant des royalties sur la vente de ses disques pour un an. Caruso a réalisé 160 enregistrements pour nous7.

29Enrico Caruso a représenté le sommet du premier marché phonographique. Selon les propos même d’un autre des pionniers de la société Gramophone, Fred Gaisberg, c’est à Caruso que la société héritière d’Emil Berliner, mais aussi le disque lui-même, doivent leur succès et leur légitimité comme média musical de masse.

Fig 3. Étiquette centrale du disque

BNF-AUD SD 78 30-4223

Alfred Clark à la tête de la Compagnie française du Gramophone

30Plus souterraine mais tout aussi déterminante fut la part d’Alfred Clark, l’initiateur de cette cérémonie d’enfouissement de disques de la Gramophone dans des urnes de fonte, à l’Opéra.

Fig. 4 Alfred Clark vers 1930

Cop. Archives EMI

31Alfred Corning Clark (1873-1950) naît à New York dans une famille aisée. Il commence à travailler dans l’industrie phonographique en 1889 au sein du North American Phonograph. En même temps, au début des années 1890, il prend part au programme du kinétoscope d’Edison dont, en 1895, il réalise le premier « film » , Mary Queen of Scots.

32Il retourne au phonographe la même année et rejoint Emil Berliner en tant que directeur des ventes de la Berliner Gramophone Company à Philadelphie. Là, il poursuit des expérimentations techniques : assistant Eldridge Johnson pour redessiner l’appareil phonographique dont ils déposent ensemble le brevet ; aidant Berliner dans l’invention d’un Gramophone pourvu d’un mécanisme régulateur de vitesse.

33En 1899 il arrive en France comme représentant à la fois d’Edison8et de Berliner. Il fonde à Paris, en association avec The Gramophone Company, la Compagnie française du Gramophone puis vend cette entreprise en 1904 tout en continuant d’y travailler jusqu’en 1908. Mais il ne se tient vraiment éloigné des affaires qu’un an, puisqu’en 1909, à l’âge de trente-six ans, il devient le directeur général de The Gramophone Company et, en 1930, son président. Il est un élément majeur dans la négociation qui aboutit à la formation d’EMI, Electric and Musical Industries, en 1931, et qu'il préside jusqu’en 1946. « J’ai mené une carrière terne, besogneuse, en rien spectaculaire, montant une brique après l’autre » a-t-il lui-même écrit.

34Fred Gaisberg a dit de lui qu’il avait été comme un fil fin courant tout le long de la véritable construction de His Master’s Voice.

35Responsable du développement en France des produits (appareils et enregistrements) de l’ingéniosité de Berliner, il y fait face notamment à la concurrence farouche de la firme des frères Pathé qu’il chercha à distancer par une forte présence dans les médias.

36La revue Musica, publiée de 1902 à 1914, témoigne ainsi de la campagne intense produite par la Compagnie française du Gramophone tout au long de l’année 19039 et, à l’inverse, les attaques frontales menées par Pathé de 1906 à 1908 contre le promoteur du disque à aiguille. Les arguments échangés sont ceux de la robustesse et de la durée. La qualité de restitution du son est moins directement évoquée. Gramophone insiste moins que ses concurrents sur ses performances techniques mais joue la carte des artistes enregistrés, ornant ses catalogues de leur photographie et de la reproduction de textes manuscrits laudateurs. Très tôt, elle met en avant la célébrité des artistes enregistrés mais, de manière plus singulière et systématique, garantit l’excellence de sa production par la qualité musicale de son répertoire et de ses artistes. Chaque encart publicitaire présente « l’attestation » de telles autorités musiciennes : compositeurs, professeurs du Conservatoire, virtuoses.

Fig. 5 Musica,

n° 9, juin 1903, p. 146.

37En octobre 1903, profitant que le numéro soit consacré à Wagner, la Gramophone offre « sa » discographie du maître de Bayreuth !

Fig. 6 Musica,

n° 14, novembre 1903, p. 28.

38Parallèlement, Clark s’applique à forger pour sa compagnie une belle réputation dans les milieux administrant la musique. Déjà à Londres, en 1905, il avait inauguré une opération de dépôt de matrices auprès du British Museum.

39À la confluence de la propagande publicitaire et de l’onction politique, se trouve l’entreprise des urnes de l’Opéra.

L’opération des Urnes de l’Opéra

40«Besides how could you remember everybody? Eyes, walk, voice. Well, the voice, yes : gramophone. Have a gramophone in every grave or keep it in the house. […] Remind you of the voice like the photograph reminds you of the face10. »

41Le 24 décembre 1907, à 15h 30, un étonnant cortège, accompagne deux urnes de plomb qu’on a au préalable hermétiquement scellées, jusqu’à un caveau fermé par une grille protectrice, creusé dans la paroi d’un sous-sol du Palais Garnier et nanti d’une porte en fer. Cet abri d’outre-tombe a été réalisé sur mesure pour recevoir et garantir du monde extérieur, vingt-quatre « gramophones », comme l’on désigne alors les disques de résine impressionnés par la trace de sons enregistrés conformes au brevet de Berliner.

42Alfred Clark faisait ce don aux Archives de l’Opéra de Paris. Il voulait ainsi amorcer la construction d’un « musée de la voix » et manifester la supériorité technique et artistique de son catalogue. Officiels de l’Opéra mais aussi de la Musique et de la Culture, journalistes… furent donc conviés à une cérémonie et durent apposer leur signature au bas d’un parchemin authentifiant l’opération et donnant la liste complète des documents enterrés.

Fig. 7 Cérémonie du 24 décembre 1907

Photo M. Branger, Paris (D.R.) BNF-BMO

43Camden, 23 mai 1921

Il faut noter qu’il existe une différence entre les points de vue adoptés à Londres et à Paris. Londres précède l’arrangement parisien de près de deux ans. À Londres le British Museum n’a accepté que des matrices métalliques et seulement quand il s’agissait d’hommes célèbres, notamment dans la vie politique. […] Aucune publicité n’a été autorisée, les dirigeants du British Museum ayant été parfaitement clairs sur ce point, condition pour qu’ils acceptassent ce don.

L’opération parisienne est totalement différente. Là on n’a envisagé que la sphère purement musicale et les documents que je vous ai envoyés vous donnent un ample exemple ce que qui s’est passé. […]

Les caves de l’Opéra de Paris se situent au cinquième sous-sol où la température est toujours uniforme, et là une sorte de caveau en brique a été construit et des tablettes de métal disposées à l’intérieur. Des disques gramophone aujourd’hui sur le marché, y ont été placés en piles séparés les uns des autres par un fin plateau de verre. De petits cubes de verre plus épais qu’un disque ont été placés au bord de chaque plateau de verre afin qu’il n’y ait pas d’appui sur chaque disque mais un espace effectif entre eux. La pile entière a été drapée dans de l’amiante épaisse et placée dans une urne de plomb dont l’air avait été entièrement retiré et le vide réalisé autant que faire se peut, puis les urnes furent scellées hermétiquement.

À l’heure où je vous écris, il y a environ quatre ou cinq de ces urnes sous ces voûtes. En même temps une grande urne contenant un gramophone complet avec aiguilles et tous les accessoires nécessaires fut aussi placée dans une alcôve. D’éminents scientifiques français nous avaient assurés qu’avec ces précautions les enregistrements et l’appareil pourraient être retrouvés intacts après une période de cent ans.

La présentation du premier lot, le 24 décembre 1907, fut l’occasion d’une véritable cérémonie à laquelle assistèrent un ensemble de personnalités distinguées de la musique et de la littérature. Les journaux en ont rendu compte et j’ai constitué un dossier de presse issu du monde entier. Ces coupures viennent de Constantinople, de Roumanie et des autres pays des Balkans ainsi que de l’Europe de l’Est et même d’Amérique, pratiquement tous les principaux journaux en ont parlé. Bien sûr je n’ai pas conservé de copies de la plupart. C’eût été beaucoup trop long, l’occasion de maintes redites. […]

Le 13 juin 1912 eut lieu une nouvelle cérémonie à l’Opéra et un second lot de disques fut enseveli. Depuis lors, en particulier du fait de la guerre, aucun nouveau dépôt n’a été fait.

J’espère que ces informations vous intéresseront et correspondront à votre attente.

Sincèrement votre

Alfred Clark11

44La cérémonie du 24 décembre 1907 a fait l’objet, dans la semaine qui suivit, de soixante-neuf recensions dans la presse parisienne, quarante-six dans la presse de province et soixante-douze à l’étranger12, jusqu’à Gaston Leroux qui inscrivit cet épisode dans son roman, publié en 1910, Le Fantôme de l’Opéra : « Dernièrement, en creusant le sous-sol de l’Opéra, pour y enterrer les voix phonographiées des artistes, le pic des ouvriers a mis à nu un cadavre. […] Je suis sûr, bien sûr, d’avoir prié sur son cadavre, l’autre jour quand on l’a sorti de terre, à l’endroit même où l’on enterrait les voix vivantes13. »

45Outre un terrain d’expérimentation technique, cette entreprise offre un échantillon des appréciations attachées en 1907 à la musique enregistrée.

46La volonté du donateur est que ces boîtes soient ouvertes seulement au bout de cent années, afin d’apprendre aux hommes de cette époque :

471° Quel était alors l’état des machines parlantes encore aujourd’hui presque à leurs débuts, et quels progrès auront amélioré cette précieuse invention au cours d’un siècle ;

482° Quelle était la voix des principaux chanteurs de notre temps, et quelle interprétation ils donnaient à quelques-uns des morceaux les plus célèbres du répertoire lyrique et dramatique.

49[…]

50En faisant ce cadeau, monsieur Alfred Clark se propose de l’augmenter par la suite, au fur et à mesure des nouveaux perfectionnements qui seront apportés à l’industrie du Gramophone ou à l’apparition de nouvelles célébrités lyriques et dramatiques14.

51Telles étaient les obligations, inscrites sur un parchemin ajouté aux enregistrements enfouis, que le « sponsor » Alfred Clark exigeait de ses bénéficiaires.

Fig. 8 Tube de laiton contenant les documents remis à la Bibliothèque de l’Opéra.

BNF-BMO

Cent ans plus tard…

52Cent ans plus tard, on a pu mesurer l’engouement que suscitait toujours cette initiative à la couverture de presse largement internationale consacrée aux manifestations organisées par la BnF pour l’exhumation des urnes.

53À considérer les répertoires, les artistes et leur style d’interprétation, on a vérifié que les jugements et les goûts artistiques d’une époque ne leur survivent pas tous mais persistent en partie.

54L’opéra domine sans réserve et bien des œuvres enregistrées sont encore inscrites au programme des maisons d’opéra. Cependant, aucune page d’œuvres tenues depuis comme majeures et qui venaient d’être créées (Pelléas et Mélisande ou Louise15), n’a été retenue dans la sélection. On manque ainsi l’opportunité d’entendre Hector Dufranne dans le rôle de Golaud qu’il avait créé ; il figure dans un ouvrage jugé aujourd’hui anecdotique, Le Chalet d’Adolphe Adam. En 1907 déjà, la musique « contemporaine » semble attendre une caution de l’histoire pour rejoindre le répertoire. Inversement, la musique « ancienne » est peu sollicitée. Si l’on excepte un extrait d’opéra de Mozart chanté par Adelina Patti (Don Giovanni, un air de Zerline), inscrit dans la sélection de 1907 ou, ajouté en 1912, par Nellie Melba (Les Noces de Figaro, l’air « Voi che sapete » de Chérubin), une place quasi exclusive est ménagée aux opéras du XIXe siècle. Italiens, avec Verdi (grand triomphateur de la sélection avec dix enregistrements enfouis), Rossini, Donizetti et Luigi Arditi, rejoints en 1912 par le seul musicien contemporain des enregistrements, Puccini, avec le quatuor de l’acte III de La Bohême. Pour abondement illustrer l’art français, plus de figures encore vivantes, membres de l’Institut, professeurs au Conservatoire de Paris et compositeurs établis tels Massenet (quatre extraits), Saint-Saëns (trois pages), ou personnalités récemment disparues, Victor Massé, Edouard Lalo, Ambroise Thomas. Parmi les valeurs du passé demeurent Berlioz, Adam, Gounod et Bizet. Mozart et Wagner représentent seuls la sphère germanique et ne sont choisis que pour le second versement.

55Les rares pages vocales étrangères au genre lyrique qui ont été retenues, sinon La Procession de César Franck en 1907 et, en 1912, deux enregistrements de Reynaldo Hahn s’accompagnant lui-même dans l’une de ses propres mélodies Cimetière de campagne, et une mélodie de Chabrier, L’Île heureuse, sont des curiosités célébrant la virtuosité du soprano léger : L’Hirondelle d’Eva Dell’Acqua, perpétuée par Joan Sutherland ou Natalie Dessay, et L’Incantatrice de Luigi Arditi, passablement négligée depuis, ainsi qu’une œuvre de Feodor Koenemann, compositeur Russe oublié, pour la participation de Chaliapine.

56La musique instrumentale n’apparaît qu’avec parcimonie et n’est défendue que par des « stars » fêtées au concert. En 1907, ce sont le pianiste Raoul Pugno et le violoniste Jan Kubelik. En 1912, Kubelik à nouveau et Fritz Kreisler pour le violon, Paderewski dans une valse de Chopin.

57Plus pittoresques, la transcription d’une page de Saint-Saëns pour un trio formé par les musiciens belges et, en 1912, sans doute pour prendre date en termes de performance technique, un extrait de la Symphonie pastorale de Beethoven adaptée aux effectifs de la Musique de la Garde républicaine.

58Au-delà, c’est la hiérarchie des valeurs musicales qui, en un siècle, semble avoir été totalement révisée. Aujourd’hui, aucun producteur phonographique ne choisirait de ne transmettre aux générations futures que de la musique classique, essentiellement lyrique !

59Parmi la cinquantaine de chanteurs enregistrés, on compte plus d’une moitié d’artistes français et belges d’expression française. Français ou étrangers (douze italiens), beaucoup font à l’époque une carrière internationale et sont toujours présents à travers les rééditions d’enregistrements historiques : Nellie Melba, Adelina Patti, Selma Kurz, Géraldine Farrar, Emma Calvé, Marcella Sembrich, Francesco Tamagno, Enrico Caruso, Fernando de Lucia, Mattia Battistini, Fédor Chaliapine, Marcel Journet, Pol Plançon. Célébrité de l’époque mais une curiosité au milieu de ces voix d’opéra : Reynaldo Hahn.

60Aux côtés de ceux qui sont demeurés dans les mémoires, d’autres sont oubliés même si, tels Paul Franz ou Berthe Auguez de Montalant, ils restent un modèle de chant et de style. C’est que la pratique de chanter les pièces vocales dans sa langue nationale et non dans la langue originale du livret, qui s’est maintenue jusqu’au microsillon, est maintenant absolument reniée.

61Quant au style du chant, à les écouter il apparaît que bien de ces chanteurs ont des exigences musicales discutables. On choisissait ces chanteurs d’abord pour leur organe, apte à combler les pavillons du phonographe comme il remplissait les salles d’opéra. D’où certains ornements intempestifs comme des mordants expressionnistes chez le baryton Jean Noté dans l’air d’Alphonse XI de La Favorite de Donizetti, ou des tempi étrangement rapides requis sans doute par la durée possible de gravure sur une face de disque. Et, le fait aussi qu’on entende un extrait de Lohengrin en français, des Pêcheurs de perles en italien, ou de Samson et Dalila en allemand, indique bien que la perception même de l’œuvre lyrique, où la musique de la langue fait partie de l’écriture musicale, ne s’imposait pas à l'époque.

62La sonorité et l’émission vocale goûtées et recherchées alors, sont à apprécier à l’aune de la qualité des enregistrements acoustiques, bien différente des canons construits par le son électrique puis numérique. Aucune spatialisation n'est à l’ordre du jour : sans la moindre vergogne la voix occupe tout le devant de la scène sonore et les accompagnements semblent souvent exécutés sur des bastringues ou par des mirlitons très éloignés de l’auditeur. Néanmoins, il est possible de percevoir la personnalité et les qualités intrinsèques de jeu des instrumentistes ou d’émission des chanteurs placés au premier plan. À l’époque, de la soprano colorature à la basse, l’émission est claire, la diction nette, sans déformation des voyelles notamment. Il n’y a d’ailleurs pas grande différence entre ces artistes lyriques et les chanteurs de cabaret de l’époque comme Yvette Guilbert. Dans les voix féminines, on constate de manière presque générale une nasalité d’émission qui serait prohibée aujourd’hui. On remarque également que l’homogénéité d’émission n’a pas l’importance qu’on lui accorde aujourd’hui et que les femmes « poitrinent » très haut. Enfin, le vibrato est souvent très serré.

63Le spectre vocal est étudié comme pour projeter le son dans une salle. On ne semble pas attacher d’importance majeure à la beauté du timbre, qui pourrait altérer la compréhension des mots ou l’adéquation des capacités vocales aux rôles interprétés.

64Dans l’interprétation elle-même, toutefois, il est difficile de discerner un parti pris dramatique qui passerait dans la voix. On entend de bons artisans pour qui la conduite vocale prime sur la dramatisation.

65Aucun des chanteurs d’alors ne se sent contraint de laisser une exécution à tous points de vue parfaite, puisque la légitimité et la pérennité du témoignage laissé sur le disque ne sont pas encore avérées. L’art du chant, c’est encore et avant tout l’art lyrique sur scène !

66Séance du 24 décembre 1907

Première urne

|

Mlle Mérentié, de l’Opéra, Ariane |

Massenet. |

|

Mme Auguez de Montalant, des Concerts Colonne, La Procession |

César Franck. |

|

Mlle Lindsay, de l’Opéra, valse de Roméo et Juliette |

Gounod. |

|

M. Affre, de l’Opéra, Ballade du Trouvère |

Verdi. |

|

M. Renaud, de l’Opéra, Hamlet |

A. Thomas. |

|

M. Noté, de l’Opéra, La Favorite |

Donizetti. |

|

M. Beyle, de l’Opéra-Comique, Si j’étais Roi |

Adam. |

|

M. Dufranne, de l’Opéra-Comique, Le Chalet |

Adam. |

|

M. Raoul Pugno, pianiste, La Sérénade à la Lune |

R. Pugno. |

|

Trio à cordes, Oratorio de Noël |

Saint-Saëns. |

|

Mlle Selma Kurz, artiste allemande, Villanelle |

Del Acqua. |

|

Mlle Korsoff, de l’Opéra-Comique, Le Barbier de Séville |

Rossini. |

Deuxième urne

|

M. Tamagno, artiste italien, La Mort d’Otello |

Verdi. |

|

MM. Caruso et Scotti, artistes italiens, duo de la Force du Destin |

Verdi. |

|

M. Plançon, de l’Opéra, Sérénade de Faust |

Gounod. |

|

M. Battistini, artiste italien, et les Chœurs de la Scala, Ernani (scène) |

Verdi. |

|

M. de Lucia et Mme Huguet, artistes italiens, duo des Pêcheurs de Perles |

Bizet. |

|

Mme Patti, Don Juan |

Mozart. |

|

Mme Melba, artiste anglaise, Caro nome de Rigoletto |

Verdi. |

|

Mme Schumann-Heink, artiste allemande, Samson et Dalila |

Saint-Saëns. |

|

Mme Boninsegna, artiste italienne, et les Chœurs de la Scala, La Force du Destin (scène) |

Verdi. |

|

Mme Calvé, artiste française, Habanera de Carmen |

Bizet. |

|

Orchestre, Marche du Prophète |

Meyerbeer. |

|

M. Kubelik, violoniste virtuose, Ronde des lutins |

Bazzini. |

67Séance du 13 juin 1912

Liste des disques contenus dans l’urne n° 3

|

Musique de la Garde Républicaine, Symphonie pastorale, allegro ma non tropo |

Beethoven. |

|

M. Kubelik (violon). Zapatéado |

Sarasate. |

|

M. Paderewski (piano), valse en la bémol |

Chopin. |

|

M. Caruso, Aïda (Celesta Aïda) |

Verdi. |

|

M. Amato (baryton), Otello (Credo) |

Verdi. |

|

M. Franz (ténor), Lohengrin (Récit du Graal) |

Wagner. |

|

M. Chaliapine, Ballade du Roi |

Kennemann. |

|

MM. Caruso et Scotti, Mmes Abott et Homer, Rigoletto (quatuor) |

Verdi. |

|

MM. Caruso et Scotti, Mmes Farrar et Viafora, La Bohème (quatuor) |

Puccini. |

|

MM. Caruso, Scotti, Journet, Mmes Sembrich, Severina, Daddi, |

|

|

Lucie de Lamermoor (sextuor) |

Donizetti. |

|

Mme Galvani (soprano), L’Enchanteresse, valse |

Arditi. |

|

Mme Melba, Les Noces de Figaro (Voi che sapete) |

Mozart. |

Liste des disques contenus dans l’urne n° 4

68M. Gémier. Allocution prononcée à l’occasion de la remise du 2e dépôt de disques le 13 juin 1912.

|

M. Kreisler (violon). Allegretto |

Luigi Boccherini. |

|

M. Marcel Journet (basse), Faust, ronde du Veau d’Or |

Gounod. |

|

Mme Tetrazzini (soprano), Le Barbier de Séville (Une voce poco fa) |

Rossini. |

|

M. Campagnola (ténor), Roméo et Juliette (Cavatine) |

Gounod. |

|

- Faust (Cavatine) |

Gounod. |

|

M. Léon Beyle, Le Roi d’Ys (aubade) |

Lalo. |

|

- Werther (J’aurai sur ma poitrine) |

Massenet. |

|

M. Reynaldo Hahn, Le Cimetière de Campagne |

R. Hahn. |

|

- L’Ile Heureuse |

Chabrier. |

|

M. Vigneau, Rigoletto (Courtisans, race vile) |

Verdi |

|

- Rigoletto (Paix, voici le bouffon) |

Verdi. |

|

Melle Brohly, Samson et Dalila (Mon cœur) |

Saint-Saëns. |

|

- Les Saisons (Ah ! Pourquoi) |

V. Massé. |

|

Mme Auguez de Montalant, La Damnation de Faust (Romance du 4e acte, 1ère partie) |

Berlioz. |

|

- La Damnation de Faust (Romance du 4e acte, 2e partie) |

Berlioz. |

|

M. L. Beyle et Melle Brohly, Werther (scène de la Déclaration) « Il faut nous séparer » |

Massenet. |

|

- Werther (scène de la Déclaration) « Vous avez dit vrai » |

Massenet. |

|

Melle Korsoff, La Traviata (Scène et Air) « Quel trouble » |

Verdi. |

|

- La Traviata (Suite. Folie) |

Verdi. |

Pour citer ce document

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)