- Accueil

- > Numéros parus

- > 2017-2

- > Dossier

- > Dubout, du bon, du binaire… Couples, duos et doubles chez Dubout

Dubout, du bon, du binaire… Couples, duos et doubles chez Dubout

Par Christian Moncelet

Publication en ligne le 02 mars 2020

Résumé

Pour beaucoup, le génie de Dubout se réduit au couple mal assorti de la grosse épouse et du petit mari. Bref, ici, c’est la femme qui porte la culotte de forte taille. Si l’on s’en tient à la figure stylistique de l’antithèse, on constate que la binarité du couple est dynamitée par un conflit entre les deux moitiés inégales (corpulence et domination). Le dessinateur exploite aussi les duos et les duels : les doublettes de gendarmes, le gendarme et le malfrat, le juge et l’inculpé, voire le taureau et le torero... La tension interne à la binarité fonde maints gags de Dubout. Entre l’unité et la binarité s’établissent des rapports variés souvent conflictuels : le deux dans l’un, le doublement ou le dédoublement, le même et l’autre, le rafistolage... La binarité anime aussi, dans la narration proprement iconique, des plaisanteries subtiles (les étranges ombres portées). Plus radicalement, le rapport de l’image au réel représenté est tantôt mis en question, tantôt résolu par la magie de la métaphore visuelle. Dubout est témoin de son temps et d’une comique pérennité de l’âme humaine mais en usant de sa liberté d’artiste.

Mots-Clés

Table des matières

Texte intégral

1Le thème de la binarité fédère plusieurs motifs et variations, réalistes ou surréalistes, au service de l’humour. On peut ainsi aborder le motif du « couple à la Dubout » mais aussi les duos de gendarmes et même le motif du double iconique (ombre, tableau, photo, etc.). Ces motifs, pourtant bien différents, sont traversés par une problématique semblable qui concerne les rapports sereins ou conflictuels entre unité et binarité. Pour l’arithmétique normale : 1+1=2. Mais ce n’est pas toujours aussi simple. On sait, depuis Page d’écriture de Jacques Prévert que, parfois, « un et un ne font ni une ni deux », échappant à la contrainte du calcul ordinaire1. Quant à Raymond Queneau, il invoque « l’arithmétique affective » pour rendre compte du sentiment qui unit deux êtres : « L’Amour : 1+1=1. »2 Il existe sans doute d’autres possibilités pour symboliser l’union ou la simple réunion de deux personnes, que le critère soit physique ou moral. Arnolphe divise le couple en deux moitiés, mais ajoute une précision qui dément la bipartition égalitaire : « L’une est moitié suprême et l’autre subalterne. »3 La publicité moderne n’est pas en reste. Que de slogans dans lesquels l’addition traditionnelle est malmenée ! Un seul exemple : une recommandation anglaise pour le contrôle des naissances proclamait naguère : « 1+1=3, si vous n’utilisez pas un préservatif. » Pour voyager dans l’œuvre imposante de Dubout, j’ai ainsi choisi un fil conducteur qui peut apparaître arbitraire et trop abstrait, mais qui a l’avantage de fédérer des motifs importants dans la création duboutesque.

Les précédents en matière de dissemblance matrimoniale

2Quand la paire fait l’impair. Deux êtres inséparables mais très différents sur certains points se rencontrent dans la littérature et dans les arts plastiques de toute espèce : Don Quichotte et Sancho Pança, Laurel et Hardy, Tif et Tondu… Le couple mal assorti est un vieux topos de la caricature qui joue de l’antithèse picturale. La différence d’âge, par exemple, fait le sel de tableaux de Lucas Cranach qui peint soit un vieil homme et une jeunesse, soit un jeune homme et une « cougar » avant la lettre. Le « couple à la Dubout » est au confluent de deux motifs comiques indépendants : la grosse dondon d’une part et, d’autre part, le gringalet. Daumier, donnant dans la mythologie burlesque, flanque son « Ménélas vainqueur » d’une Belle Hélène en surabondance pondérale. D’autre part, l’homme de petite taille, surtout si c’est un dirigeant politique, a presque toujours fait rire. La chanson populaire « Mon père m’a donné un mari » fait entendre l’étonnement normal d’une femme face à un nanisme hyperbolisé :

Mon père m’a donné un mari,

Mon dieu, quel homme, quel petit homme

Mon père m’a donné un mari,

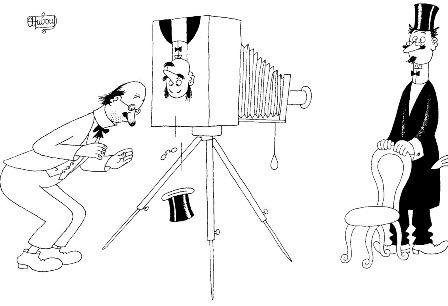

Mon dieu, quel homme, qu’il est petit !

Je l’ai perdu dans mon grand lit,

Mon Dieu, quel homme, quel petit homme !

Je l’ai perdu dans mon grand lit

Mon Dieu, quel homme, qu’il est petit !

3En politique, prenons l’exemple d’Adolphe Thiers, moqué, de façon récurrente, par les chansonniers et les caricaturistes. André Gill – qui l’appelle, dans ses Mémoires, « Mirabeau-mouche »4 – se plaît à le rapetisser en le plaçant, par exemple, à coté de grands : soit Marianne, soit le président américain Grant, le bien nommé. L’illustrateur du journal satirique Le Fils du Père Duchesne dessine Marianne tenant « Le Petit Thiers » dans ses mains comme un bébé malingre et commente : « Et dire qu’on voudrait me forcer à reconnaître ce crapaud-là !... » Grâce à l’humoriste Cami – qui publia, en 1928, La Famille Rikiki aux éditions Hachette – est-on en présence d’un couple précurseur ? César Rikiki est marié avec une femme nettement rondouillarde et doit se jucher sur une lessiveuse pour être à sa hauteur.

Dessin no 1. Cami, « La Famille Rikiki », 1928 © Droits réservés

4Cami connaissait-il les dessins du jeune Dubout où apparaissait le couple contrasté ? En l’état actuel de mes recherches, il m’est impossible de l’affirmer. Il faut préciser que seule la disparité physique est similaire car, pour le caractère, le mari mène, avec une réelle autorité, la barque familiale5.

Le couple-à-la-Dubout

5Ce motif, promis à un beau succès, est né très tôt sous le crayon de Dubout, si l’on en croit Suzanne Ballivet, sa seconde épouse : « Ses premiers dessins sont sortis dans l’Écho des étudiants de Montpellier en 1923. […] Et on y trouve déjà les personnages [du] petit bonhomme et [de] la grosse femme. Les principaux thèmes et personnages étaient déjà formés. Des personnages pris dans la réalité, entre autres : un couple de gros bourgeois de Montpellier. Elle, était une belle femme, plantureuse et autoritaire, lui, avec son canotier, un petit bonhomme qui suivait Madame. »6Le motif comique serait donc d’inspiration réaliste, même s’il n’est pas, stricto sensu, « historique » puisque ce genre de couple frappe le regard à toutes les époques.

6Constantes et variations

7L’expression « la moitié » pour désigner un membre du couple est démentie visuellement, sauf à comprendre que le mari est deux fois moins volumineux que sa femme. Deux fois moins… voire plus comme on le verra. L’examen des différents couples dessinés met à jour des constantes et des variations. Le mari est volontiers costumé en noir, avec une bretelle qui dépasse, la femme est vêtue de clair, avec souvent des motifs floraux... Au fil des années, le couple disproportionné est placé dans des milieux variés et des situations diverses : avant et après le mariage, dans la vie privée ou en société... Le nom des époux, quand il est mentionné, varie : M. et Mme Lebourgeois, dans un dessin de presse, ou Anatole et Germaine dans le film La Rue sans loi, de Marcel Gibaud, 1950. À noter que, dans ce film burlesque, Anatole est interprété par Paul Demange et Germaine... est jouée par l’acteur Max Dalban !7

8Un sous-ensemble attire l’attention : les scènes de séduction de la femme forte (séduite ou séductrice). Une nouvelle dualité apparaît dans l’unité. La grosse fait tout pour avoir de la grâce. À la corpulence féminine pesante (source de nombreux gags) se substitue une corpulence précieuse, quasi aérienne. On pourrait parler comme Vialatte (mais dans un tout autre contexte) d’une « obèse légère ». La femme aguicheuse ou qui se laisse courtiser arbore des roploplos pas raplapla. Un dessin du Gai Paris (septembre 1931), illustre ce dialogue entre la femme et le soupirant :

9– Non, non, pelotez-moi la poitrine si vous voulez, c’est tout ce que je peux vous laisser faire !

10– ô cruelle, vous savez bien que le docteur m’a défendu les efforts !

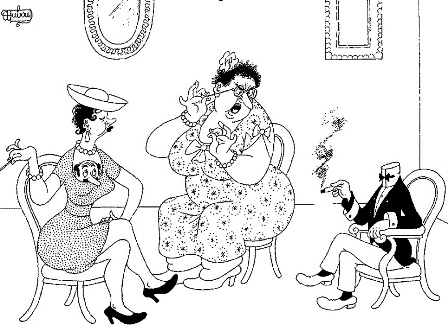

11Hyperbolisation du contexte

12La caricature se devant d’exagérer les différences entre la grosse dodue et le maigrichon, Dubout, jamais à court de variations plastiques, s’amuse à amplifier le différentiel des corpulences. Par exemple, ici, il a fallu faire un trou sur le toit de la guimbarde conduite par le mari ; ailleurs, la petitesse du mari confine à un nanisme merveilleux, notamment dans un dessin où la femme tient son homme, dans son poing ferme et fermé ! À l’évidence, Dubout portriture ses personnages avec une délectation inventive. La caricature ainsi exploitée ajoute une touche de fantaisie, de surréalisme qui a le parfum des contes populaires (avec ogres et ogresses) ou des récits de Swift, de Voltaire voire de Lewis Caroll. On n’est pas loin de la rencontre de deux espèces, des géants et des nains. Ainsi une dualité, étrangement inquiétante, est filigranée dans ce qui n’est, en fait, qu’une unité dont la disparité est poussée à l’extrême.

13La comparaison – c’est une fonction bien connue en rhétorique descriptive – exacerbe les singularités. Dans une scène de bal, le voisinage d’autres couples « équilibrés » souligne l’incongruité de l’union d’un cavalier et d’une cavalière si corporellement dissemblables. Dans le registre comparatif, le plus bel effet est créé par Dubout quand il imagine la visite improbable des gentils et jolis amoureux de Peynet – de taille égale – dans la chambre de la dondon et du maigrichon8. Le clin d’œil est drôle puisque se rencontrent les univers, différents mais également populaires, de deux dessinateurs contemporains.

14 Corpulence et ascendant

15La corpulence est plus qu’une différence de conformation physique : la femme forte est une forte femme. L’ascendant corporel se double d’un ascendant moral. L’épouse est plutôt une matrone, une maîtresse femme, autoritaire, qui prend les initiatives et profère souvent des paroles négatives (menaces, récriminations...). La « mater familias » peut se révéler une mégère inapprivoisable, du moins pendant une période. Avec le temps, comme le rappelle Didier Dubout, l’épouse s’est adoucie. Dans une partie de pétanque, la virago (seule femme au milieu des hommes) prend les boules et les affaires en main9. Au demeurant, elle porte doublement la culotte, écartant avec vigueur son partenaire, qu’elle tient par le maillot. Une autre fois, au cours d’un bal, elle emporte son mari sous le bras manu militari, prétextant qu’il est fatigué10. La harpie écrase même littéralement son mari ! Malheur au vaincu ! Comme dans une scène de triomphe où le chasseur met son pied sur le fauve terrassé, l’épouse prend fièrement la pose… assise sur son mari écrabouillé au sol. C’est à peu la même scène d’humiliation qui orne l’édition, illustrée par Dubout, de la Satire contre les femmes de Boileau11. Quelques dessins laissent la parole au pauvre mari tyrannisé. Ici, l’époux, emmené par deux policiers, crie son innocence : « Quand j’ai crié “Mort au tyran !”, je parlais bien de ma femme » ; là, dans un dessin de 1935, le mari avoue : « Moi, il y a vingt-cinq ans que je subis les pleins pouvoirs ! »

16 Infantilisation du petit mari

17La petite taille mais aussi certaines attitudes ou certaines paroles suggèrent l’assimilation époux/enfant. Il arrive que, telle une « mère à l’enfant », l’épouse tienne son mari dans ses bras (voir la couverture de Les Photographes de Dubout12). De même, lorsque, dans un embouteillage monstre, la famille, pour ne pas perdre de temps, court sur les toits des véhicules qui se touchent. La mère, énergique et déterminée, tire son mari par la main, comme le mari tire l’enfant13. La scène impose cette déduction : le mari est à la femme ce que l’enfant est au mari. Dans un dessin de septembre 1939, la femme, sévère, donne « la permission de minuit » au mari comme à un adolescent (en fait, il porte l’habit militaire parce qu’il est… mobilisé, vu l’actualité, pour la guerre14...).

18 Minorations

19Non seulement l’époux est petit mais encore il n’est pas toujours vu en entier. Sa petite taille est visuellement amputée. Une réalité de la diégèse cache une partie de l’homme, comme dans une scène chez le photographe. La tête du mari est occultée par les imposants nibards. Cette situation attire le commentaire lucide du photographe : « Je crains que Monsieur ne soit pas mis en valeur. »15 Minorations visuelles, mais aussi orales. Le plus souvent, c’est la femme qui prend l’initiative et/ou la parole. Les interventions orales de l’époux sont soit inexistantes, soit dévalorisées voire dévalorisibles. Quand le mari parle, ce n’est pas pour redorer son propre blason ! Au cours d’une scène de ménage, on ne l’entend qu’à travers les propos contestataires de sa mégère de femme qui le rabroue vertement : « Moi, irascible ?!»16

20Les paroles maritales sont, à l’occasion, ridiculement inappropriées : au cours d’une danse où il est tenu en l’air par son épouse, l’homme rappelle à cette dernière que c’est à lui de « conduire » sa cavalière ! Même si la femme et l’homme ne forment qu’un couple occasionnel, la vanité du propos masculin est ridicule. Dans une scène similaire, la situation du cavalier – déjà prisonnier de la dame – interdit logiquement la question posée (« Puis-je me permettre de vous demander de m’accorder cette danse ? »). Elle le tient déjà dans sa robe avant de le tenir dans ses bras ! Pour l’homme, rares sont les occasions de tirer parti de sa petitesse. Il en profite, toujours au bal… en se tenant au corsage de sa femme, pour danser, il peut peloter sa gorge généreuse ! « Le chef de famille » – légalement parlant ! – ne semble prendre les commandes qu’au volant de la voiture. Pour autant, le statut de conducteur n’est pas forcément lié au motif, daté, de la femme moins souvent au volant que l’homme : l’épouse se fait conduire comme si son mari était son chauffeur, un subalterne bien commode. Elle marque ainsi, une fois de plus, une supériorité au sein de la famille.

21L’égalité du mari et de l’épouse existe dans des cas exceptionnels. Dubout en imagine un exemple dérisoire, très farfelu. Dans un lit, où dorment le couple et deux chats, les queues félines, chacune placée sous un nez, simulent des moustaches. Voilà qu’un même statut pileux unit le mari et la femme !17

22 Postérité duboutesque

23Il est difficile de ne pas penser à des clins d’œil quand certains dessinateurs reprennent à leur compte des couples disproportionnés physiquement et/ou moralement. Une grosse femme autoritaire et un mari bridé (petit mais pas maigre au demeurant) apparaissent sous les traits de Mrs et Mr Flimsy, dans La Diligence (album de Lucky Luke). De même, derrière une corpulente danseuse vue de dos, le cavalier essaye de faire bonne figure dans un dessin de Chervalier (L’Almanach Vermot).

Du couple à la doublette

24La relation antithétique dondon/gringalet se retrouve dans des rencontres plus ou moins durables de deux personnes, réunies professionnellement (dans une salle d’opération, pour un concert…). Pour le Cepevit K, un médicament antihémorragique, Dubout imagina une publicité drolatique : à la vue du geyser de sang qui jaillit d’un opéré, une grosse infirmière s’évanouit dans les bras d’un petit infirmier. Un autre exemple est fourni par le monde du chant lyrique. Comme on sait, le motif de la chanteuse imposante relève, le plus souvent, à la fois de la réalité et du stéréotype. Pour l’anecdote, à la Belle Époque, la cantatrice Félia Litvine était surnommée « La Tour de Mamelles » ou « La Tour F.L. ». On retrouve le cliché dans le personnage de Bianca Castafiore de la série des Tintin. Dubout s’est emparé du motif de la chanteuse corpulente et – belle aubaine ! – l’a flanquée d’un pianiste de petit calibre18.

25 Les pandores

26Le duo de gendarmes est un motif traditionnel de l’humour populaire, correspondant à la réalité des doublettes de la maréchaussée. Les gendarmes vont donc par deux, inséparables, dans leur fonction, comme certains oiseaux, comme certains insectes auxquels ils ont donné leur nom, comme des Mormons évangélisant à travers le monde, comme des parenthèses, comme Roux et Combaluzier ou Lagardémichard. On pense, à ce sujet, à la chanson jadis très célèbre de Gustave Nadaud (paroles et musique) : Pandore ou les Deux Gendarmes (vers 1860) :

Deux gendarmes, un beau dimanche,

Chevauchaient le long d’un sentier ;

L’un portait la sardine blanche,

L’autre, le jaune baudrier.

Le premier dit d’un ton sonore :

« – Le temps est beau pour la saison !

– Brigadier (répondit Pandore),

Brigadier, vous avez raison ! » (bis)

Phœbus, au bout de sa carrière,

Put encor les apercevoir ;

Le brigadier, de sa voix fière,

Troubla le silence du soir :

« – Vois, dit-il, le soleil qui dore

Les nuages à l’horizon !

– Brigadier (répondit Pandore),

Brigadier, vous avez raison »

27Le duo duboutesque de pandores présente une hiérarchisation des grades (comme dans la réalité) et, la plupart du temps, une différence de taille. Presque toujours s’impose la disparité des composantes : un grand gendarme et un petit. Le duo déséquilibré est source de gags revivifiés. Dans une poursuite inversée mais parallèle, un gros malfrat et un petit font fuir un gros policier et un petit, l’un et l’autre verts de peur. Le topos du coin de rue dangereux – souvent traité par les dessinateurs dans les années 1950 – prend une saveur particulière lorsque, cachés par l’angle d’une maison, deux mauvais garçons (le gros portant une masse, le petit une massue ronde à pointes) s’apprêtent à assommer une doublette de flics, de tailles également disproportionnées19.

28L’antithèse du grand et du petit s’étend à l’opposition « force de l’ordre contre malfaiteurs ». Pour dynamiser cette antithèse, Dubout isole un petit gendarme et le confronte à un ou plusieurs malfrats patibulaires, imposants et redoutablement armés. Parfois l’antithèse est dérisoire, pathétique. Ici, un petit gendarme fait, avec son index réprobateur, une gentille remontrance à deux malfaiteurs prêts à attaquer un quidam prétendument friqué ; là, un pandore, du genre freluquet, va pénétrer dans un bistrot (« Chez Titin le Tatoué » où l’attend une bande de mauvais garçons aux visages peu amènes ; enfin, un policier espion, camouflé sous la table, est bien seul et fragile, quand il est à l’écoute des membres du Syndicat du Pick Pocket20).

29Duels et duos

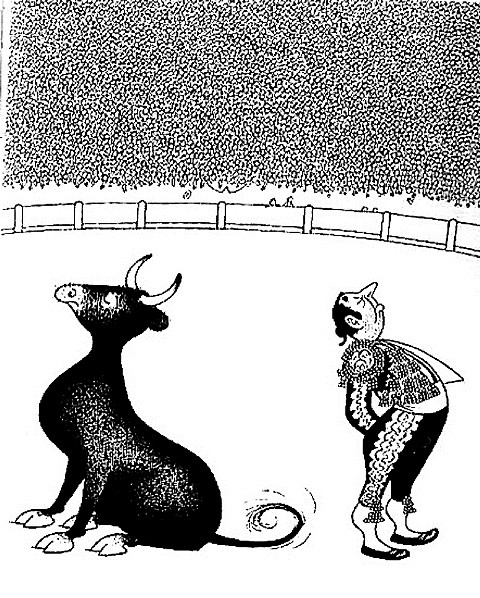

30En prolongement logique de l’opposition gendarme/voleur se trouve celle du justicier et du justiciable. Un dessin de jeunesse (1923) présente déjà l’opposition des masses corporelles, enrichie par le jeu sur le paradoxe : le juge, représentant de l’ordre fort de la société, est une demi-portion, en contraste avec le prévenu massif qui est obligé de le suivre. Cette antithèse rappelle, à l’évidence, celle du petit gendarme et des mauvais garçons. Dubout aborde d’autres confrontations, dont celle du toréador et du taureau. Voilà un duo à la fois égalitaire et disproportionné corporellement. Sans être un gringalet, le toréador ne fait pas le poids face à l’animal et pourtant, entre les deux êtres animés, il existe, selon les aficionados, une égalité devant la mort, une égalité de dignité, une fierté respective que traduisent bien les postures identiques des deux combattants, bombant le torse face au public.

Dessin no 2. Dubout, « Corridas », 1967 © Indivision Dubout

31Rien n’empêche d’ailleurs que le toréador et le taureau se serrent, sportivement, la main ou le sabot, avant le combat (cf. dans Corridas). Le duel tauromachique (tauromagique pour les uns) est aussi traité, de main de maître, par Dubout mais sur le mode sérieux et purement esthétique dans une huile de 1952, intitulée Passa de la main droite. Le réalisme poétique est de toute beauté ! Grâce au grand art de Dubout, la chorégraphie tragique est sublimée.

32Une recherche systématique dans l’œuvre si riche de Dubout permettrait de lister d’autres effets de tête-à-tête conflictuel comme dans une scène au restaurant, où l’on voit l’opposition ponctuelle d’un gros client furibard et d’un serveur minuscule et resté poli21.

Unité et dualité

33 Le deux dans l’un

34Dans certains cas, fantaisistes ou réels, l’unité et la dualité sont en cohabitension. Le 2 en 1 peut avoir des avantages et des inconvénients. Soit le centaure, créature mythologique cumulant une nature humaine et une nature chevaline : il a l’embarras du choix. Très logiquement, l’homme-cheval hésite entre deux croupes (celle d’une femme, celle d’une jument) dans le recueil La Mythologie22. Ailleurs, dans un registre sociétal plus réaliste, l’unité (de façade) est lézardée. C’est l’équation de l’adultère fantasmé ou consommé. Dubout imagine deux couples qui se croisent, chaque mari lorgnant la femme de l’autre : le mâle est soumis à deux postulations (l’une contrainte et durable pour la légitime, l’autre pulsionnelle et fugace pour l’illégitime)23. Dans un autre dessin, la décapitation fantaisiste donne corps au désir de l’homme qui aimerait se nicher entre les roberts de la femme convoitée. Le regard réprobateur de la matrone indique qu’elle a l’œil à tout et notamment aux écarts de conduite – même invisibles – de son mari.

Dessin no 3. Dubout, sans titre © Indivision Dubout

35Le 2 en 1 est bien pratique pour réaliser un lifting iconique et radical. Afin de satisfaire une bibendame au visage probablement ingrat, un photographe accepte de placer devant la tête de la dondon l’image du charmant minois d’une jeune personne24. Résultat : deux identités n’en font plus qu’une, chimérique aux sens propre et figuré, puisque le collage réalise un rêve secret. Au lieu de figurer en arrière-plan, comme on le faisait souvent autrefois, la photo est au premier plan. Astucieux, le truquage s’inscrit néanmoins dans une pratique traditionnelle.

36 Doublement et dédoublement

37Le motif de la similarité désagréable concerne souvent la rivalité de deux femmes prétendant chacune à l’originalité. Dubout s’empare du motif est enfonce le clone. Quand deux chattes qu’on dirait jumelles se rencontrent, elles ne peuvent que s’ignorer voire se mépriser25. L’une n’apprécie pas que l’autre se prenne – la pimbêche ! – pour une glorieuse exception. C’est le même gag que Dubout exploite dans une scène mondaine ; une femme s’évanouit quand elle voit qu’une autre porte une robe identique à la sienne. Voilà où conduit la prétention exacerbée à la singularité. Telle veut briller en société mais, patatras !, une autre lui vole la vedette. Deux pour une même robe, c’est catastrophique26 !

38Rafistolages

39L’un des gags récurrents les plus typiques de Dubout – la réparation qui n’en est pas une, le rafistolage de fortune – peut être analysé selon la thématique de l’unité et de la dualité. Au lieu d’un collage en bonne et due forme ou d’une soudure qui restituerait l’intégrité de l’objet (son unité normale et fonctionnelle), la fracture en deux morceaux est maintenue tout en étant niée. La réparation duboutesque par ficelage faillit en pérennisant la faille mais l’humour absurde gagne finalement la partie puisque le monde remarche. À titre emblématique, rappelons-nous l’autoportrait de Dubout fumant une pipe au tuyau cassé et dont les deux parties ne sont que juxtaposées. Le dessinateur a usé à sa guise de ce motif. Dans une scène d’accident ferroviaire, il y a au moins trois rafistolages (cheminée de locomotive, essieu et rail). On pourrait penser que le rail endommagé est la cause de l’accident mais il semble plutôt, vu l’état de la roue avant du vélo que c’est le cycliste qui est, paradoxalement, responsable de la collision et du déraillement. Même un membre vivant – comme la queue d’un chat – peut bénéficier de cette chirurgie hâtivement réparatrice (voir Les Chats27).

40 Ombres et reflets

41L’ombre portée est un double iconique amoindri mais très parlant. Dubout a d’abord exploité l’effet proprement pictural : l’ombre crée une profondeur, simule une troisième dimension. Mais l’essentiel est ailleurs, dans un effet de sens, surréaliste et profond. Par exemple, l’ombre portée d’un homme (sur un mur notamment) est plus grande que l’homme de chair et d’os, comme si elle révélait la vanité de l’individu ou le désir secret d’une taille plus flatteuse28. Dubout, après d’autres, propose de tels gags sémantiques. Ainsi du dessin légendé « Voilà les beaux jours : effets de l’été sur l’ombre de Monsieur Lebourgeois »29.

Dessin no 4. Dubout, « L’ombre de M. Lebourgeois », s. d. © Indivision Dubout

42La conformité de l’apparence (un couple sans problème) et de la réalité intérieure (le désir) est détruite par un code iconique irréaliste mais pertinent (rendre visible l’impalpable, l’invisible, la secrète libido). Dubout s’inscrit dans la grande tradition de l’ombre révélatrice, populaire depuis Grandville30. L’histoire du dessin de presse ou d’humour, de la publicité voire de la peinture offre un grand choix d’effets similaires. C’est ainsi que Joseph Kepler dans le magazine satirique américain Puck, courant 1893, fustige les riches parvenus dont les ombres portées sont celles des pauvres immigrés qu’ils furent jadis et qui, malgré ce passé, refusent d’aider les nouveaux demandeurs d’asile démunis. Le reflet a la même vertu révélatrice que l’ombre, d’où l’existence de miroirs farceurs qui ne reflètent pas la réalité avec la fidélité attendue. Dubout croque le toréador qui se voit, dans une glace, avec des cornes de taureau... Pour se réconforter, rêve-t-il d’avoir la force de la bête qu’il va affronter ? Souvent, dans la littérature et l’iconographie merveilleuses, le reflet met en lumière une dualité intime, celle de l’apparence et celle de la vérité enfouie (désir, rêve...)31.

43 Quand le deux tend vers l’un

44L’utopie iconique du réalisme absolu, du trompe-l’œil, traverse les siècles. Les raisins peints sur un mur par Zeuxis abusaient, dit-on, les oiseaux qui venaient les picorer… Et Renoir disait qu’il avait réussi un nu féminin quand il était à deux doigts de lui pincer les fesses… Dubout, à sa manière, a traité ce problème de l’image qui rivalise parfaitement avec le réel. Très lucidement et prophétiquement, il a pointé de son crayon les dérives de l’actualité à tout prix en dessinant un paparazzi qui veut que l’image colle au plus près de la réalité, que la représentation fasse idéalement corps avec l’objet modèle. Le photographe qui accompagne une personne dans sa chute du haut d’un immeuble32, est, tel un morpion accroché à quelque forêt pubienne, un vrai paparrazite. Le photographe de Dubout annonce les cameramen qui devaient filmer en direct l’enlisement fatal d’une petite fille colombienne en 1982. Quand Dubout se fait magicien d’osmose, l’image fixe, mise en abyme, a les traits caractéristiques mouvantes du réel environnant. L’animation du simulacre iconique – topos bien connu de la littérature merveilleuse mondiale – est une source intarissable de gags. C’est ainsi que le haut-de-forme d’un homme tombe quand l’image est renversée au dos de l’appareil photographique. Si une dame est visée par l’objectif, c’est sa robe qui, renversée, laissera apparaître ses dessous33. Siné, dans ses dessins coquins, exploitera cette veine.

Dessin no 5. Dubout, « Le chapeau », s.d. © Indivision Dubout

45Le gag peut se nicher dans un détail. Imaginons une pièce avec un tableau accroché au mur et représentant un homme : un chat y est entré, dont on ne voit que la queue qui fait une moustache postiche34. Le monde réel de l’appartement et le monde de l’image (la diégèse iconique du portrait) ne font qu’un. La frontière, normalement infranchissable, entre le monde empirique qui contient une image et le monde fictif, contenu dans le dessin, est allègrement abolie. Seul demeure un espace hybride où, dans un autre dessin, un homme peut, sans problème, tenir en laisse la signature de l’artiste35. Une semblable abolition figure dans un dessin de 1947 dont le sujet est une catastrophe atomique. Le speaker précise à la radio : « Chers auditeurs, vous venez d’entendre la minute atomique ». La signature de Dubout a été, elle aussi, endommagée par l’explosion relatée.

46 La rhétorique unitaire

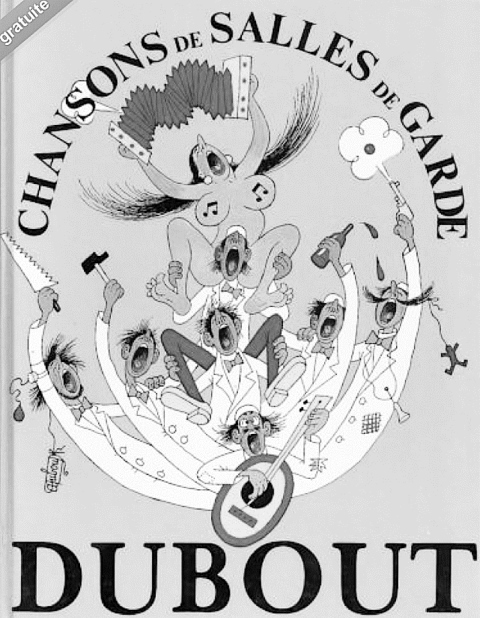

47L’usage de la rhétorique iconique (aussi fertile que la rhétorique textuelle) permet de subtiles trouvailles. Bien placée, la bouche ouverte d’un chanteur de chansons paillardes devient l’orifice joyeusement béant d’une femme sexcessivement libérée. Il suffit d’asseoir la femme sur les épaules de l’homme et de choisir le bon angle de vue. Si l’on ose dire, l’homme n’a pas un chat dans la gorge, mais sa gorge est chatte.

Dessin no 6. Dubout, Couverture de Chansons de salles de garde, Paris, Michèle Trinckvel, 1971 © Indivision Dubout

48Dans cet effet purement iconique, Dubout a opté pour la superposition fusionnelle de deux réalités qui présentent des analogies formelles. Ailleurs, le dessinateur impose une fusion complète. Que dire du superbe chat dont chaque pupille a la forme d’une souris ? Dubout retrouve et dépasse l’étymologie du mot pupille : en latin pupilla est une « petite poupée », c’est-à-dire le reflet rapetissé d’un être à la surface de l’œil qui le regarde. La pupille a perdu sa rondeur et devient l’image même de l’ennemie héréditaire. Le chat croque des yeux la souris36. Grâce au dessin, deux antagonistes sont réunis dans un même corps. Tel est bien le chat, obsédé par la souris avec qui il veut jouer l’éternel conflit. La durée entre le désir et sa réalisation est comprimée : souris dans les yeux, souris dans la bouche ! Le même jeu rhétorique caractérise la force du portrait d’un toréador dont les yeux sont des têtes taurines (voir la couverture de Corridas37). La même fusion métaphorique se trouve dans chaque portrait des « Obsédés » dont le nez et les yeux sont remplacés gaillardement et respectivement par un phallus pendant entre deux testicules38.

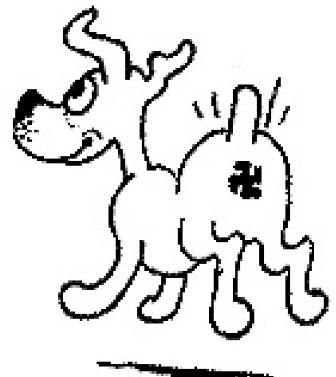

49En point final, je propose, sauf votre respect, un anus canin qui condense – en un drôle de raccourci visuel – l’ancrage du dessinateur dans son époque et le jeu du plasticien. Traitant le motif du couple à la Dubout, je n’ai pas mentionné antérieurement un petit élément savoureux dans le dessin du conseil matrimono-maternel (la permission de minuit), publié en septembre 1939. L’orifice anal du chien qui assiste à la scène a la forme d’une croix gammée, certes inversée (telle la svastika) mais bien identifiable, vu le contexte historique. Autant dire, en fusionnant deux réalités en une seule : « Nazis = trous du cul ! » Le chien participe à sa façon à la guerre contre l’ennemi.

Dessin no 7. Dubout, sans titre, s. d. © Indivision Dubout

50Dans ce gag discret se concentre avec bonheur la double postulation de l’ancrage historique (l’invasion de la France par les nazis) et de la fantaisie esthétique, intemporelle, sous la forme rhétorique d’une substitution assimilative. En rhétorique textuelle ou iconique, une chose peut en être, simultanément, une autre.

Conclusion

51Ma communication, consciemment assumée à la marge de la thématique du colloque, ne me semble pas pour autant déplacée. La grandeur de Dubout est de coller à son époque sans s’y engluer, d’être un observateur clairvoyant tout en restant un artiste, libre de ses moyens d’expression. Si l’on parle encore de Dubout, c’est parce qu’il fut un témoin rigolard de son temps et aussi parce qu’il usait des procédés efficaces de la rhétorique iconique au service de la caricature. Notre dessinateur n’avait aucune prétention à changer le monde ; il voulait, simplement, le faire déguster, une fois soigneusement accommodé à sa sauce piquante. Mes collègues historiens ont sympathiquement accepté mon approche de sémiologue des images, fervent jusqu’auduboutiste, depuis l’enfance. Qu’ils en soient chaleurieusement remerciés !

Notes

1 Voir Jacques Prévert, Paroles, Paris, Gallimard, 1946.

2 Voir Raymond Queneau, Œuvres complètes de Sally Mara, Paris, Gallimard, 1962.

3 Molière, L’École des femmes, III, 2.

4 Voir Louis-Alexandre Gosset de Guines, Correspondance et mémoires d'un caricaturiste, 1840-1885, Seyssel, Champ Vallon, 2006.

5 Au sujet de Cami, précurseur de l’humour moderne, voir Christian Moncelet, Jacques Rouvière, Redécouvrir CAMI, l’humoriste « loufock », Pau, Marrimpouey, 2008.

6 éclats de Rire, 21-22, s.d.

7 Voir aussi l’affiche de Dubout pour Anatole chéri !, film réalisé par Claude Heyman (1954).

8 Carton, « Les cahiers du dessin d’humour », 3, 1975.

9 Dessin de 1944.

10 Dessin paru dans Ici Paris du 24 février 1955.

11 Boileau, Satire contre les femmes, Paris, éditions Gibert Jeune, 1944.

12 Les Photographes de Dubout, Paris, Hoëbeke, 1985.

13 Dubout, Paris, Michèle Trinckvel, 1974.

14 Ibid.

15 Les Photographes de Dubout, Paris, Hoëbeke, 1985.

16 Couple à la Dubout par Dubout, Paris, Albert Dubout Communication, 2010.

17 Dubout, Les Chats, Paris, Hoëbeke, 2010.

18 Dubout, Paris, Michèle Trinckvel, 1974.

19 Ibid.

20 Ibid.

21 Ibid.

22 La Mythologie de Dubout, Maurice Gonon éditeur, 1954.

23 Le dessin figure en couverture du livre dirigé par Laure Beaumont-Maillet et Jean-François Foucaud, Albert Dubout, le Fou dessinant, Paris, BnF-Hoëbeke, 2006.

24 Les Photographes de Dubout, Paris, Hoëbeke, 1985.

25 Dubout, Les Chats, Paris, Marabout, 1990.

26 Dubout, « Le gratin », Satirix, 1971.

27 Dubout, Les Chats, Paris, Marabout, 1990.

28 Couverture du livre Dubout, Monte-Carlo, éditions du Livre, 1944.

29 Publié dans Candide, 27 juin 1935.

30 Voir Grandville, « Le profil du régime », La Caricature, 3 novembre 1830.

31 Voir le numéro thématique consacré aux « procédés de déconstruction de l’adversaire » de la revue Ridiculosa, 8, 2001.

32 Les Photographes de Dubout, Paris, Hoëbeke, 1985.

33 Ibid.

34 Dubout, Les Chats, Paris, Hoëbeke, 2010.

35 Voir la couverture de Dubout, Monte-Carlo, Éditions du Livre, 1944.

36 Dubout, Les Chats, Paris, Hoëbeke, 2010.

37 Dubout, Corridas, Paris, Michèle Trinckvel, 1967.

38 Illustration du livre de Julien Besançon, Le Visage de la femme, Paris, éditions A. Sauret, 1966.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Christian Moncelet

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)