- Accueil

- > Numéros parus

- > 2023-7

- > Entretiens

- > Rencontre avec François Boespflug

Rencontre avec François Boespflug

Par Gaëlle Tallet, Pauline Lafille et Anne Massoni

Publication en ligne le 31 janvier 2024

Table des matières

Texte intégral

1Dominicain pendant cinquante ans, avant de quitter l’ordre en 2015, François Boespflug, né en 1945, a longtemps enseigné à Toulouse, à Paris et pour finir à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg. Il est spécialiste d’iconographie comparée et d’histoire des religions. Il a étudié particulièrement les images du Dieu chrétien en Occident auquel il a consacré près de cinquante livres. Il s’est aussi intéressé à l’art sacré contemporain, ainsi qu’à l’usage et aux mésusages des images religieuses dans le monde d’aujourd’hui.

Cet entretien est le résultat de trois rencontres menées en ligne au printemps 2021, réaménagées depuis pour l’écrit par l’auteur et les trois modératrices du Criham, Pauline Lafille (PL), Anne Massoni (AM) et Gaëlle Tallet (GT). Certains commentaires dans les notes sont directement de François Boespflug.

Un parcours singulier : entre couvent et université

GT : Cher François, une première question sur ton itinéraire : comment définirais-tu ta venue à l’enseignement, à la recherche et plus particulièrement à l’histoire des religions et à l’histoire de l’art ? Tu as raconté ailleurs1 que tu en étais venu à faire des conférences d’histoire de l’art pour adoucir le programme aride d’un séminaire abstrait de théologie. Dirais-tu que tu es venu aux images par hasard ?

2FB : Ce sont la musique et l’histoire qui ont d’abord compté pour moi, pas les images. Je suis d’une famille où il n’y a aucun artiste. Il y a des historiens – j’ai eu un grand-père assez connu, Albert Dufourcq, qui a écrit entre autres dix volumes sur L’avenir du christianisme2 ; et j’ai eu aussi un oncle musicien, Norbert Dufourcq, grand spécialiste de l’orgue3. Je fus moi-même « petit chanteur à la croix de bois » dès l’âge de six ans ; j’ai eu ensuite un coup de cœur pour la flûte, à bec puis traversière. Dans tous les couvents où j’ai vécu, il y avait un parloir pour Boespflug et ses élèves de flûte traversière. C’est vous dire que, dans mon développement, les images, celles de la peinture ou de la sculpture, n’ont eu au départ aucune importance. Cela a duré assez longtemps puisqu’au sortir du bac, je me suis dirigé vers des études d’ingénieur. J’ai réussi le concours des Mines, suis entré à l’École des Mines de Saint-Étienne. J’étais très mordu de mathématiques modernes, et de tout ce qui est plutôt « rigoureux » ˗ physique nucléaire et compagnie, jusqu’au jour où j’ai eu une impérieuse vocation religieuse qui m’a fait complètement bifurquer. Le directeur de l’École des Mines m’a très gentiment inscrit au MIT aux États-Unis, pour le cas où je changerais d’avis après un an de noviciat, mais ce n’est pas arrivé, je suis resté dominicain et l’ai été pendant cinquante ans, ce qui a une importance fondamentale concernant mon rapport à l’art religieux. La conviction personnelle qui a toujours été sous-jacente à mes intérêts peut se formuler en une question : quelles sont les images qui condensent et transmettent l’essentiel d’une religion, et comment ces images se qualifient ou se disqualifient-elles elles-mêmes pour communiquer l’essentiel de la foi religieuse ? Ce questionnement, qui ne faisait pas vraiment partie de la formation d’un religieux dominicain, ne m’a jamais quitté, s’est approfondi en moi et j’irais jusqu’à dire qu’il m’a construit.

3Au cours de ces études qui ont duré sept ans, avec d’abord trois ans de philosophie – j’ai donc passé une licence de philosophie scolastique puis ensuite une maîtrise de théologie –, l’art a été souverainement absent. Je n’ai pas eu le moindre cours à ce sujet. C’est petit à petit que j’en suis venu à m’intéresser aux images de Dieu et en particulier à celles de Dieu le Père et de la Trinité : mon intérêt pour elles est quasiment inusable. J’en ai rassemblé une collection fantastique, qui n’a fait que se déployer, avec des Dieux le Père barbus, des Trinités tricéphales, etc., et ce sujet ne m’a jamais quitté. Sans demander aucune autorisation à mes supérieurs, j’ai fini par m’inscrire en maîtrise à la Sorbonne et aussi à l’Institut catholique de Paris, et par soutenir pour finir une thèse double, de théologie catholique pour l’Institut Catholique de Paris, et d’histoire en Sorbonne, sous la direction de Michel Meslin, et avec à la présidence du jury André Chastel, excusez du peu : c’était pas mal comme jury !

4S’agissant de mon sujet de thèse, je me suis passionné pour la lettre d’un pape, Benoît XIV, alias Prospero Lambertini, qui, en plein Siècle des Lumières, a été saisi d’une histoire d’image qui a secoué l’Allemagne méridionale et la Suisse alémanique : celle du Saint-Esprit en beau jeune homme un peu efféminé, dont une religieuse aurait eu une vision mystique. Ce tableau (fig. 1) a eu un succès absolument prodigieux dans l’Allemagne des années 1740. Le magistère romain s’en inquiéta, qui craignait l’hilarité moqueuse de tous les protestants d’Allemagne. On a voulu limiter les dégâts et faire de cette image une approche très critique, et Benoît XIV a publié à cette occasion un texte, Sollicitudini nostrae, en 1745, qui est à ma connaissance le premier document détaillé, argumenté et dûment informé du magistère catholique sur la possibilité de représenter Dieu et la Trinité. J’en ai fait la traduction du latin en français, puis la présentation, en retraçant aussi l’histoire du problème, dans un livre qui est paru en 1984, intitulé Dieu dans l’art4. Ce sujet, qui a été le mien dès la thèse, « Dieu dans l’art chrétien », restera, je crois, mon sujet jusqu’à la fin de ma vie.

Fig. 1. Joseph Ruffini (copie d’après), Le Saint-Esprit en beau jeune homme

Original peint en 1728 d’après la vision de la sœur Crescence de Kaufbeuren, vers 1740, Kaufbeuren, Mémorial pour Crescence Höß.

5Dès le départ, j’ai été saisi par l’intérêt œcuménique et trans-religieux de ce sujet. Si bien que lorsqu’un poste s’est libéré à la Faculté de théologie catholique de l’université de Strasbourg, en histoire comparée des religions, cela a aussitôt éveillé mon intérêt – et là aussi mes supérieurs ne l’avaient pas anticipé. J’ai postulé, j’ai été élu et absolument enchanté d’avoir à enseigner à l’université l’histoire comparée des religions pendant vingt-trois ans. Le fil directeur, vous voyez, c’est quand même une sorte d’intérêt passionné pour Dieu, ce que l’on imagine et ose peindre de lui, ce que ça représente du point de vue anthropomorphique, psychologique, personnel, ce que ça recouvre du point de vue artistique, comme possibilité de passerelles avec d’autres religions que la religion d’origine du document.

GT : En quoi ton appartenance aux Dominicains et la vie en communauté dans les couvents, ont-elles contribué à construire ton rapport au savoir et à l’échange intellectuel ? Cela paraît un point décisif. L’émulation rencontrée au couvent du Saulchoir a enraciné chez toi le goût du dialogue à bâtons rompus qui transcende les générations et les disciplines. Est-ce que l’environnement de ta communauté est resté un aiguillon pour t’amener à penser et à construire des ponts ?

6FB : L’expérience de vivre trois ans au couvent du Saulchoir, près d’Étiolles dans l’Essonne, autrement dit le temps de ma licence en philosophie scolastique, juste avant 1968, a en effet été fondatrice : c’était un lieu où vivaient cent-vingt religieux, juste à côté de la forêt de Sénart, dans un cadre tout à fait agréable, à côté de la Seine et près d’une forêt. Lieu tout à fait respectable, dans un climat tonique et roboratif, qui a été abandonné en tant que couvent par l’Ordre. C’était un couvent incroyable, construit au moment où les religieux ont commencé à revenir sur la pointe des pieds en France après l’exil imposé par la loi de 1905, qui les avaient poussés vers la Belgique ou l’Italie, et qui sont rentrés à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Durant mes études, nous étions soixante-six étudiants, ce n’était donc pas du tout le petit clan, comme beaucoup de séminaires font vivre cette période de formation à leurs séminaristes. On était toute une équipe, une famille nombreuse, on discutait à perte de vue, sans arrêt, et on avait surtout la chance d’être de provenances universitaires extrêmement variées – ce qui suscitait des échanges interminables – et de plusieurs nationalités ! La suite a encouragé ces échanges : pour mon service militaire, j’ai fait deux ans de coopération au Tchad, où j’ai été professeur de mathématiques modernes, ce qui m’a beaucoup plu. J’enseignais en seconde-première-terminale les maths modernes à des enfants dont les parents n’avaient pas l’électricité, et qui faisaient plusieurs heures de marche dans la brousse pour rejoindre leur foyer. Ça a été deux années de bonheur.

7Au retour en France en 1971, j’ai habité au couvent Saint-Jacques de la rue des Tanneries dans le XIIIe arrondissement à Paris, où j’ai fait pour le coup le début de mes études de théologie, que j’ai terminées ensuite au couvent de Toulouse, pour lequel j’avais fait changer mon rattachement de province (j’ai dû aller à Rome, ça été épique, mais je passe…). À Toulouse, j’ai achevé mes études et soutenu ma maîtrise en théologie à l’Institut catholique, ce qui m’a valu d’être embauché comme enseignant, et l’Ordre m’a confié la tâche de devenir formateur de jeunes dominicains, ce qui m’a également passionné. Je suis resté formateur pour les jeunes dominicains jusqu’au moment de quitter l’Ordre, c’est-à-dire trente-sept ans, je crois. C’est dire à quel point l’Ordre a été un lieu d’échanges pour moi.

8Mais petit à petit, je me suis rendu compte que les occasions de confrontation stimulantes, fécondes, avec des frères dominicains s’espaçaient et se raréfiaient. J’en ai été désolé parce que je trouve que l’Ordre dominicain a vocation à être un milieu intellectuellement effervescent, infatigablement curieux, documenté. Il est merveilleusement équipé : partout où j’ai été assigné, la bibliothèque était exceptionnelle et il y avait toujours dans les parages, dans le couvent, quelques frères qui étaient des érudits remarquables. Par exemple, j’ai eu bon nombre d’échanges très stimulants avec le père Saffrey, éminent spécialiste de la Grèce ancienne, qui connaissait le ban et l’arrière-ban de tous les hellénistes à la mode à Paris5. Dans beaucoup de domaines, ça a été longtemps le cas, et j’ai retrouvé plus tard chez le frère Claudio Monge6 la même fidélité à cette vision de ce que doit être l’Ordre dominicain dans sa capacité à échanger, cette liberté et cette exigence. Mais, pour des questions qui tiennent à l’évolution de la vie religieuse dans les pays occidentaux depuis le Concile Vatican II, et d’une individualisation forcenée, on a, je crois, assisté à une sorte de destruction souterraine de la vraie vie communautaire, celle où l’on « s’entre-tient », où l’on se fait même une discipline et une spiritualité de s’entre-parler de façon exigeante, rigoureuse, non violente mais attentive. Beaucoup des drames de la pédophilie qui sont actuellement dénoncés viennent du fait que la plupart des prêtres et des religieux vivent en solitaires opaques, d’une façon telle que plus personne n’ose leur dire quoi que ce soit sur leurs comportements. Ça concerne beaucoup, je crois, ce que j’ai vécu dans l’Ordre dominicain, ce qui me navre parce qu’au départ, justement, cet Ordre met l’accent sur la vie commune de frères qui sont formés intellectuellement pour être eux-mêmes des formateurs et des transmetteurs intellectuels de qualité. Cet idéal s’est un peu déglingué. J’ai tenté de m’en expliquer dans un petit livre, Pourquoi j’ai quitté l’ordre et comment il m’a quitté, édité une première fois en 20167.

GT : Une autre expérience majeure de ta formation et de ton rapport à la recherche et à l’écriture a été ton passage par le métier d’éditeur. Peux-tu nous en dire plus ?

9FB : C’est après avoir arraché à mes supérieurs toulousains le droit de venir m’inscrire en thèse à Paris que j’ai été élu co-directeur littéraire des éditions du Cerf, et du coup, au lieu de revenir comme prévu à Toulouse dès la soutenance de la thèse, j’ai passé seize ans dans l’immeuble du boulevard La Tour-Maubourg dans le VIIe arrondissement de Paris dans l’immeuble « conventuel » des éditions du Cerf, et j’ai appris et exercé le métier d’éditeur. J’étais directeur littéraire, métier dont j’ignorais tout, que j’ai appris petit à petit et qui m’a beaucoup plu : recevoir des auteurs qui sont gros d’un livre à écrire ou à achever et à publier, les aider à donner naissance au texte, c’est quelque chose que j’avais déjà pratiqué quand je conseillais des étudiants. C’est si prenant que j’ai dû cantonner cette activité. Elle me prenait tellement, je recevais tant de coups de fil et de manuscrits que j’ai obtenu de mon supérieur religieux, figurez-vous, le droit exceptionnel, quand on est un bon religieux d’un bon couvent, de louer une chambre de bonne dans le XVIIe arrondissement – tenez-vous bien, rue des Moines ! – au septième étage sans ascenseur, où je pouvais travailler deux ou trois jours de suite sans avoir tous les jours à encaisser l’inévitable déluge des coups de fil. Ce côté envahissant est quasi fatal si vous êtes réputé compréhensif, lisant vite, attentivement et réactivement les manuscrits. J’ai concilié les deux choses, ne concevant pas d’être un éditeur qui n’écrit pas, parce que je trouve qu’écrire et publier soi-même permet de savoir quelles sont les affres par lesquels un auteur doit passer. J’étais content d’être les deux, éditeur-auteur, et je voulais le rester simultanément. Cette activité m’a beaucoup enseigné : elle apprend le goût d’une expression claire, précise, parfois technique, exigeante mais soucieuse de se faire comprendre, elle désapprend à être brouillon, obscur, aventureux dans son expression. J’ai eu du mal à y mettre fin. C’est une tâche de sage-femme que je trouve tout à fait belle et passionnante et que j’ai exercée très volontiers – jusqu’au jour où j’ai postulé sur ce poste à Strasbourg et où une nouvelle période s’est ouverte. J’ai toujours fait ce travail avec le sentiment que c’était un laboratoire d’apprentissage de la vie sociale, et de la vie humaine tout court, pour essayer de comprendre son prochain et de l’aider à accoucher de ce qu’il a à dire…

GT : Il y a ensuite eu une période, de 1990 à 2013, où tu as été maître de conférences puis professeur d’histoire comparée des religions à la Faculté de théologie de l’université de Strasbourg. Est-ce que tu penses qu’il y a eu un environnement particulier sur le plan institutionnel et intellectuel, qui permettait des circulations et des rencontres particulières ? Le Palais Universitaire, avec son patio qui facilite les communications, y invite.

10FB : Strasbourg est une ville frontière, qui permet aisément la participation à des colloques en Suisse, en Allemagne, en France, à Paris, et qui facilite et encourage des rencontres longuement et fructueusement bavardes. Durant cette période strasbourgeoise, j’ai connu personnellement pas mal de théologiens allemands – je ne vais pas vous en faire la liste, mais cela m’a permis de contribuer, et je n’en suis pas peu fier, à l’extraordinaire série Bild und Theologie8 dirigée par Reinhard Hoeps, entreprise qui a une valeur de référence. Pour l’inventivité des rencontres avec les personnalités curieuses les unes des autres, savantissimes, enracinées dans des savoirs différents – de ce point de vue-là, la faculté même était un creuset9. Mais c’est passé davantage par les hommes et les femmes que par les institutions – comprenez-moi bien, je n’ai aucun mépris pour elles. Il n’est pas si fréquent d’avoir l’occasion de rencontrer des gens qui travaillent également sur ces sujets comparables, parce que travailler sur des images avec une érudition qui passe par l’apprentissage de certaines langues, le rapport à des textes religieux, des techniques, un vocabulaire spécialisé, reste un domaine spécialisé. Dans le même bâtiment que les deux Facultés de théologie – les seules en France qui sont d’État, soit dit en passant – dans le grand bâtiment officiel qui a été construit en 1870 par les Allemands pour réconcilier les Alsaciens avec l’idée que l’Alsace devenait allemande (un des plus beaux bâtiments en France), il y avait donc la Faculté d’histoire avec un département d’histoire de l’art où j’ai très bien connu quelqu’un comme Christian Heck, longtemps maître de conférences à Strasbourg avant d’être professeur à Lille. Il suffisait que je descende un escalier, juste en dessous des locaux de la Faculté de théologie catholique, et j’étais chez les historiens d’art – et en plus de ça, j’avais à portée de main une très bonne bibliothèque d’histoire de l’art à deux pas de mon propre bureau, ce n’était pas mal.

11Les rapports que j’ai eus avec la clique strasbourgeoise – Christian Heck, Jean-Michel Spieser, des gens de ce calibre – ont toujours été très confiants. Ils avaient un autre positionnement que le mien, fondé sur un enracinement confessionnel, mais on s’est très bien entendu et on a très bien travaillé ensemble. J’ai publié des choses avec Olivier Christin, Jean-Michel Spieser, avec qui je continue d’être en relation10. Même chose avec Jean-Pierre Caillet, autre historien, avec lequel j’ai d’excellents rapports. Le dialogue était complètement désidéologisé, ils ne m’ont pas regardé de travers parce que j’étais un prêtre religieux dominicain. Il y avait de l’amitié entre nous. Avec l’historienne Françoise Dunand et le sociologue Jean-Paul Willaime, nous avons ainsi publié ensemble dans un esprit pluridisciplinaire un ouvrage sur l’enseignement des religions11. Ont aussi compté Roland Recht et un réseau allemand permis par cette proximité, étendu à la Suisse d’ailleurs. L’Italie pour moi est venue plus tard. On se repassait des tuyaux, c’est le côté le plus agréable des rapports universitaires, quand prime l’intérêt pour les questions. On pouvait se parler attentivement et librement des choses qui nous intéressaient.

12J’ai eu le sentiment, à tort ou à raison, de travailler beaucoup seul, de façon têtue, avec un petit réseau d’une dizaine, douzaine, quinzaine d’amis, d’alliés plutôt, oui, des complices d’une campagne de longue haleine pour accéder à des textes lisibles, solides et vérifiés. Plutôt que les institutions, qui sont un peu lentes à la détente, ce sont les réseaux humains qui m’ont aidé et que j’ai essayé d’ailleurs de mon côté de favoriser, de renforcer, de créer, en mettant des gens en rapport, qui ne se connaissaient pas, pour aider chacun à pondre ce qu’il avait à pondre. Dans un réseau d’amis et de complices, on peut se parler, on se parle.

13Strasbourg m’a aussi permis de maintenir toutes sortes de liens : bien sûr, comme professeur à Strasbourg, je n’étais pas là en tant que formateur de l’Ordre dominicain, mais ce lien très fort n’était pas rompu, j’ai conservé la fonction de formateur auprès des frères étudiants dominicains qui résidaient au couvent et qui étaient inscrits à la Faculté de théologie catholique : j’ai continué, avec goût, une espèce de travail de maïeutique fraternelle, que j’ai toujours fait sans que cela me pèse. Mais j’étais engagé dans toutes sortes de travaux scientifiques et de tâches d’enseignement. Je me suis beaucoup intéressé aussi à tous ceux qui arrivaient d’ailleurs, et notamment d’Afrique. Beaucoup de diocèses africains préfèrent envoyer leurs candidats prêtres dans une institution comme l’Université de Strasbourg à cause justement de ce statut officiel, que cette faculté est la seule à avoir en France, celui de Faculté de théologie d’État. J’ai essayé de les aider un peu, connaissant un peu l’Afrique et l’université dans laquelle j’étais professeur.

GT : Je me souviens d’échanges extraordinaires sur les images au sein d’un groupe de travail doctoral transdisciplinaire, qui rassemblait théologiens, protestants et catholiques, anthropologues, ethnologues, littéraires, autour de la notion de traduction en religion. C’était vraiment un lieu où l’on réfléchissait beaucoup, et que tu as rejoint dès les tout débuts. Les théologiens catholiques originaires d’Afrique nous expliquaient par exemple le travail des jésuites sur le concept de Trinité, pour toucher les populations du Cameroun, notamment les Beti.

Quand tu occupais ton poste, quelle était ta manière de diriger les étudiants : comment définirais-tu l’action du directeur de thèse ?

14FB : Dans le choix des sujets, dans l’accompagnement des doctorants, la réception aussi de leur projet, j’ai été extrêmement réactif – c’est ce qui me tient lieu, pour une part, de spiritualité. J’entends la réactivité comme une forme de simplicité confiante et de générosité dont je trouve qu’elle devrait être inscrite parmi les tâches premières de la charité chrétienne. Être réactif, c’est-à-dire faire sans tarder, sinon tout de suite, état de réticences ou au contraire de d’acquiescement profond devant des propositions faites par des étudiants pour leur sujet de thèse. Je me suis fait toujours une règle de dire carrément à l’étudiant : « ce sujet ressemble furieusement à un cul-de-sac, et je vais vous expliquer pourquoi » ou au contraire : « votre sujet de thèse est quasi parfait, à un ou deux détails près, alors modifiez-le comme ça, c’est très simple, etc. ». Ils étaient assurés en tout cas, quand ils me trouvaient, qu’ils auraient un directeur de thèse dans ces dispositions-là. Je pense que ce que, dans l’université française, les étudiants sont le plus en droit d’attendre de leur directeur, c’est justement une forme de réactivité argumentée, attentive. Cela vaut, je trouve, dans les rapports intellectuels en général. C’était la même chose au Cerf, dans mes rapports de directeur littéraire avec les auteurs, à qui je parlais avec une liberté entière, et cela a été parfois salé, croyez-moi, avec certains auteurs, qui avaient du métier.

Méthodes, thèmes, approches : l’histoire comparée des religions

PL : Passons maintenant à votre œuvre et à votre méthode de recherche. Vous dites être à la fois iconophile et parfois iconophobe, et avez avoué avoir été parfois, à vos débuts, tenté par une position de censeur. Comment avez-vous mené ce travail immense de collecte d’images et de sa gestion ? Avez-vous développé des dispositifs particuliers pour les consulter ou les comparer ?

15FB : Je suis d’une génération qui, au départ, ne disposait ni d’Internet ni d’ordinateur. J’ai commencé très bravement à aller à la Bibliothèque Nationale, en y passant des journées entières à recopier des pages et des pages, des notices de livres d’art, parce que le prix de la photocopie faisait que si je commençais à en demander, j’étais ruiné bien avant la fin du mois. J’ai demandé à un menuisier de me tailler des coffrets pour y mettre des fiches, de la taille d’une moitié de feuille 21 x 29,7 cm. J’ai rempli des milliers de fiches, dont je ne me sers plus désormais. Maintenant, je classe les images systématiquement par sujet iconographique, par date de production et aussi par région de provenance, parce que j’ai contracté un nouveau microbe, celui de l’étude pluri-religieuse et pluri-continentale12. Chaque fois qu’un livre paraît, je fais des photos de travail. Hier, j’ai vu passer un détail absolument incroyable, une tête de Van der Weyden, que je n’avais jamais vue aussi grande, où l’on voit les yeux et la qualité du regard du Christ. Au fur et à mesure, vous vous créez dans votre ordinateur une espèce de mémoire qui est, je crois, précieuse. Je recommande d’ailleurs qu’une fois que j’aurai quitté ce monde, on ne jette pas immédiatement mon ordinateur : il est possible qu’il puisse servir à un certain nombre de chercheurs.

16Je suis un homme lié à un choix sélectif de sujets. Je fonctionne par série, sans faire des tableaux pour autant. Ces temps-ci par exemple, je me suis pris d’intérêt pour la parabole du fils prodigue et je pars des textes. Pour celui-ci, son lieu de référence dans l’Évangile distingue vingt-six étapes du récit : le père observant depuis une tour si, dans le paysage, se pourrait apercevoir la silhouette de son fils en train de revenir à la maison, puis le père descendant de la tour ou sortant de sa maison pour se diriger les bras ouverts vers son fils ; le père l’embrassant finalement, soit en l’absence du frère aîné jaloux, soit en sa présence, etc. En séquençant la parabole, vous l’étudiez en fonction des phases que chacun des peintres, chacune des périodes, chacun des milieux des commanditaires intéressés a élues, en faisant le choix de quelques-uns de ces vingt-six moments jugés représentatifs. Cette sélection est généralement très révélatrice de la période, du milieu, du pays dont proviennent ceux qui se sont intéressés à cette parabole. J’ai ainsi une collection d’images du fils prodigue en Afrique noire en particulier, forts différentes du corpus occidental, car la famille là-bas, on le devine, n’est pas tout à fait celle de l’Europe au XVe siècle.

GT : Pour qualifier ta méthode, repartons de Michel Meslin, ton directeur de thèse qui, comme penseur, parlait de science des religions – un intitulé sur lequel personnellement je serais peut-être moins d’accord –, plus que d’histoire. Dans son essai, Pour une science des religions13, il essaie d’harmoniser la place d’un travail sur le fait religieux avec des convictions personnelles, une foi personnelle, intime et tout à fait assumée. Peux-tu revenir sur la vision qui est la tienne de l’histoire des religions ? Quelle terminologie privilégies-tu ?

17FB : L’expression « science des religions » ne m’emballe pas, je dois le dire. Je préfère celle d’histoire comparée des religions parce que je charge le mot histoire d’une attention détaillée, professionnelle, attentive aux religions – et j’accorde beaucoup d’importance au pluriel, et à la comparaison comme outil de compréhension approfondie des phénomènes religieux. J’avoue que mes rapports avec Meslin étaient assez spéciaux et nous sommes d’ailleurs restés dans des relations d’une complexité innommée et peut-être innommable. La soutenance fut cependant particulièrement festive. Il y avait des vedettes à cette soutenance, tel Pierre Eyt, à l’époque recteur de l’Institut catholique de Paris14, ou André Chastel avec qui j’avais une sorte de confiance, de sympathie et d’estime mutuelle et réciproque ; il y avait aussi le père Dalmais, éminent savant du Proche Orient chrétien ancien15. Mais ensuite, je n’ai plus revu Meslin. Le livre qu’il a publié aux éditions du Seuil a moins compté pour moi que la lecture de Mircea Éliade, que j’ai lu presque à temps complet pendant deux ans. J’ai tout particulièrement aimé sa façon d’être curieux, généreusement et de façon approfondie, et apprécié qu’il dépayse les lecteurs occidentaux de mon genre, en raison du véritable coup de foudre qu’il eut avec l’Inde ancienne. Son livre sur le yoga, tous ses ouvrages d’histoire des religions comparative16 m’ont beaucoup éclairé – je me situe dans ce sillage-là, même s’il n’avait pas, lui, de passion prononcée pour la dimension iconique de l’histoire comparée des religions, qui est devenue mon affaire préférentielle.

GT : Tu as d’ailleurs dirigé la thèse de l’actuel professeur d’histoire des religions de Strasbourg, Guillaume Ducœur, qui est un indianiste17. On voit l’ampleur de la palette ! Comment s’est construit et manifesté le tour fondamentalement comparatiste de ton travail ?

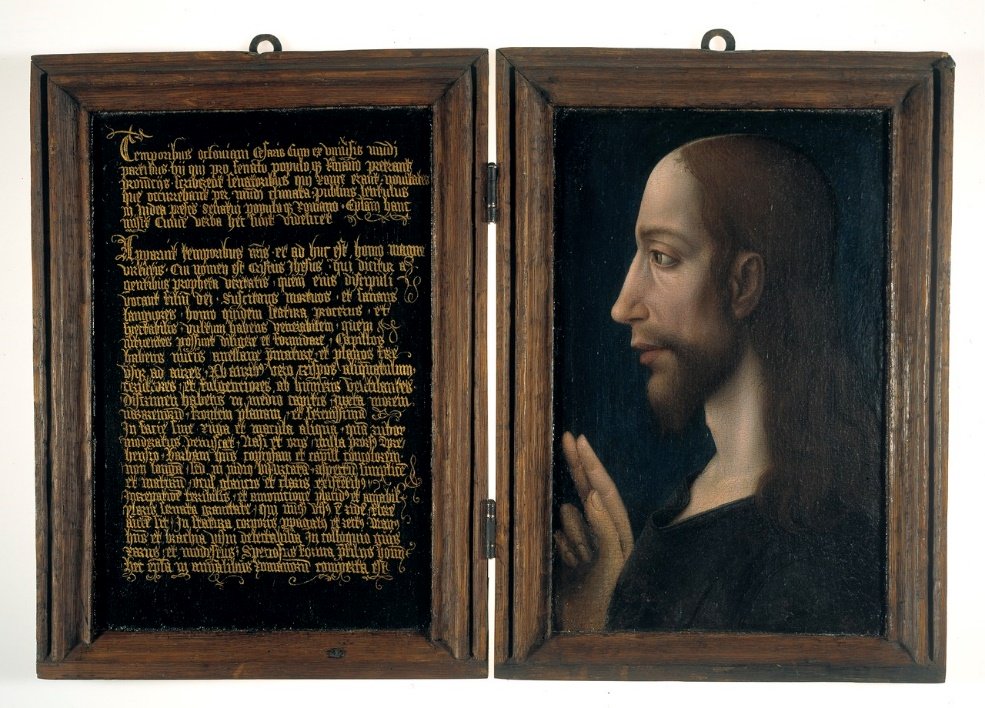

18FB : J’ai toujours fait le choix d’un spectre élargi, continental, voire mondial. L’équilibre entre étude du christianisme d’Orient et d’Occident a toujours été important pour moi. Certaines lectures au sujet des icônes ont été décisives pour moi. Il m’a incombé de relire pour le Cerf la nouvelle édition du livre de Léonide Ouspensky, Théologie de l’icône dans l’Église d’Orient, 600 pages en tout, une somme inestimable et sans équivalent. J’ai été d’emblée sensible au fait que certains sujets ont une version occidentale, et surtout que la finalité de l’image en Orient est beaucoup plus souvent cultuelle qu’elle ne l’est en Occident. La quintessence de l’art de l’icône est un art du vis-à-vis, de la rencontre transformante, c’est un art de la présence. Vous pouvez n’avoir aucune envie de changer ni de vous convertir, ce n’est pas le problème, l’art de l’icône est fait pour qu’une présence advienne qui, du fait de la direction du regard, de la parfaite frontalité, de l’offre de soi, doit pouvoir aboutir à quelque chose comme une conversion18. L’art occidental va mettre des siècles à s’affranchir de ce que l’on peut appeler la sacro-sainte règle de la frontalité hiératique, en imaginant des Christ, enfant, adolescent ou adulte, qui ont la tête légèrement orientée par côté, ce sont les questions qui me passionnent. Cette progressive libération aboutit à des choses absolument inconnues de l’art d’Orient – à savoir des Christ parfaitement de profil, comme le fameux diptyque où le Christ est présenté en pendant de la lettre de Lentulus (fig. 2) qui décrit son physique. On n’en déniche aucun équivalent dans l’art d’Orient, où les Christ enfant ou jeune, de douze ans, bénissant des deux mains, vous regardent frontalement. Aujourd’hui mon écriture à quatre mains avec Emanuela Fogliadini poursuit cette réflexion, et dans l’énorme livre que nous avons publié, La crucifixion dans l’art19, nous avons insisté sur ce qu’elle est devenue au XXe siècle en Europe et même dans les pays rejoints par la grande expansion missionnaire : cela mérite d’être étudié comme un objet commun, presque un objet social, mondial pour tous, quelles que soient leurs croyances ou leur absence de croyance.

Fig. 2. Anonyme, Diptyque, La lettre de Lentulus et Le Christ de profil

Vers 1500, Utrecht, musée du couvent Sainte-Catherine.

19Mon dernier projet montre bien cette dimension comparatiste : j’ai parié qu’il était possible de réussir à faire un livre sur ce que l’on appelle communément « le sacrifice d’Abraham » (cf. Gn, 22), la demande que Dieu lui a adressée de manifester son absolue obéissance en lui sacrifiant son fils puîné Isaac. L’étude de ce sujet est absolument passionnante parce qu’à notre époque, on assiste à la naissance d’un certain nombre d’œuvres où les artistes manifestent qu’ils trouvent l’ordre de Dieu absolument scandaleux, en prêtant à Abraham une sorte de distance critique. Il aura fallu attendre le XXe siècle pour que des artistes osent représenter un Abraham hésitant, alors que jusqu’alors Abraham obéissait aveuglément à l’ordre de Dieu de lui immoler Isaac, si bien que l’ange arrivait vraiment in extremis pour arrêter son bras armé. La trajectoire d’une scène de ce genre implique, au fond, une certaine vision de Dieu qui impose une épreuve inhumaine à un papa ; selon les religions et les pays, ça varie du tout au tout. Après Le sacrifice d’Abraham (la ligature d’Isaac) dans les arts respectifs des trois monothéismes abrahamiques, à paraître en mars 2024, je me suis mis ces derniers temps à la rédaction d’un ouvrage synthétique encore plus ambitieux, sur Abraham dans l’art des trois monothéismes, rien moins. Ce sujet deux fois global, sauf erreur, n’a encore jamais fait l’objet d’un ouvrage, je viens de passer six semaines à fignoler le plan en 15 chapitres reprenant l’essentiel des chapitres 12 à 25 du livre de la Genèse, sans négliger certains apports des apocryphes juifs ou chrétiens devenus des sujets d’œuvres d’art dans la tradition musulmane, tels la dénonciation par Abraham de la production idolodule de son père et sa condamnation à être jeté dans une fournaise par le roi Nemrod, ou le thème musulman d’Abraham et Ismaël se rendant à la Mecque pour y fonder la Kaaba.

AM : Vous avez eu une prédilection pour les trois personnes de la Trinité, et pour la personne de Jésus en particulier. Votre étude, sans doute animée et soutenue par votre foi, est très centrée sur les trois personnes de la Trinité. Le Saint-Esprit est bien sûr plus délicat à figurer : on ne sait pas bien, c’est une colombe ou une langue de feu… Mais pouvez-vous nous dire comment s’est opéré le choix du thème primordial du Dieu chrétien avec la spécificité qu’est l’Incarnation alors que vous travaillez justement dans une perspective inter-religieuse ?

20FB : Je ne demande pas mieux, mais me demande par où commencer… C’est sûr que j’ai eu très vite, comme apprenti théologien dans l’Ordre dominicain, une sorte de perception aiguë de ce qui est en haut de l’échelle des valeurs des thèmes de la théologie : Dieu, le mystère de Dieu, de l’incarnation du Verbe, de la Trinité de Dieu, est à mon avis pour tous ceux qui font de la théologie, sans contestation possible aucune, au centre de ce qui fait la doctrine chrétienne. Quand on pratique la Somme Théologique comme je l’ai pratiquée parce que j’étais dominicain, passionné de rentrer dans la substance de la pensée de saint Thomas d’Aquin, on se persuade très vite que la doctrine chrétienne a comme centre de gravité le dogme de la Trinité et de l’Incarnation – les deux pôles, les deux foyers de l’ellipse dogmatique chrétienne, qui sont les portes principales de cette basilique conceptuelle20. D’où mon intérêt prioritaire pour ce qui s’en peut dire et de ce qui s’en dit, de fait, dans l’iconographie. J’ai eu envie de comprendre ce qui pouvait s’en transmettre par le biais des images figuratives à deux ou à trois dimensions. Cela m’a tellement préoccupé, cette affaire, que j’y aurai passé une bonne partie de mon existence ! Et ce n’est pas fini parce que tous les jours, je découvre de nouveaux aspects du problème.

21Quand j’ai occupé cette chaire d’histoire comparée des religions à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg, je n’ai évidemment pas pu rentrer trop avant dans le détail des enquêtes sur le rendu du dogme trinitaire dans les arts de l’image. En revanche, je me suis beaucoup intéressé à la notion même de Dieu du point de vue inter-religieux21, c’est-à-dire qu’entre l’apophatisme ou en tout cas l’aniconisme déclaré de la tradition juive à ce sujet, qui fait que lors même que l’on dit de Moïse qu’il rencontre la voix de Dieu qui lui parle depuis le buisson ardent ou qui, sur le sommet du Mont Sinaï, lui dicte les dix commandements, et cœtera, jamais cela n’aboutit dans la tradition juive à une figuration anthropomorphe de Dieu – sauf dans des cas qui sont considérés comme presque déviants –, et ce qu’en ont tiré les confessions chrétiennes, chacune à sa façon d’ailleurs, le catholicisme a été très loin dans une forme d’anthropomorphisme déclarée, avec des images de Dieu en vieillard – en très bonne santé, ce vieillard, il n’est jamais croulant mais se tient droit, il est visiblement assez robuste, il n’y a qu’à regarder celui de Michel-Ange, c’est un athlète ! – ou carrément parfois avec des dieux « trinitarisés », à savoir des trifrons, des trifaces, des tricéphales ou des « trinités triandriques », etc. Ou bien encore des traditions où cette parole de Dieu depuis le buisson ardent, comme dans la tradition orientale, est visualisée par une Vierge Marie tenant l’Enfant Jésus au milieu des flammes pour que soit symbolisé le fait qu’elle enfante sans perdre sa virginité, de même que le buisson brûle sans se consumer et tomber en cendres, comme c’est précisé dans le livre de l’Exode. Cette comparaison traditionnelle de la théologie byzantine orthodoxe aboutit dans la tradition orientale au fait que ce ne soit pas une figure de Dieu le Père qui figure dans le buisson ardent, mais la Vierge à l’Enfant. Tout cela entraîne des comparaisons très riches et très développées sur le rendu des théophanies bibliques22 reçues et réinterprétées par la tradition chrétienne, l’islam se montrant sur ce point d’une rigueur absolue : pas question de faire de Dieu la moindre image, ni de représenter en croix le Christ, qui est un des seuls prophètes qui ait droit au titre de Messie dans le Coran23. L’islam, de ce point de vue-là, fait un peu l’impression d’une tour sans porte ni galerie : on n’y monte pas avec des images, en tout cas.

GT : En même temps, François, dans l’islam shi’ite, il y a des représentations de Dieu.

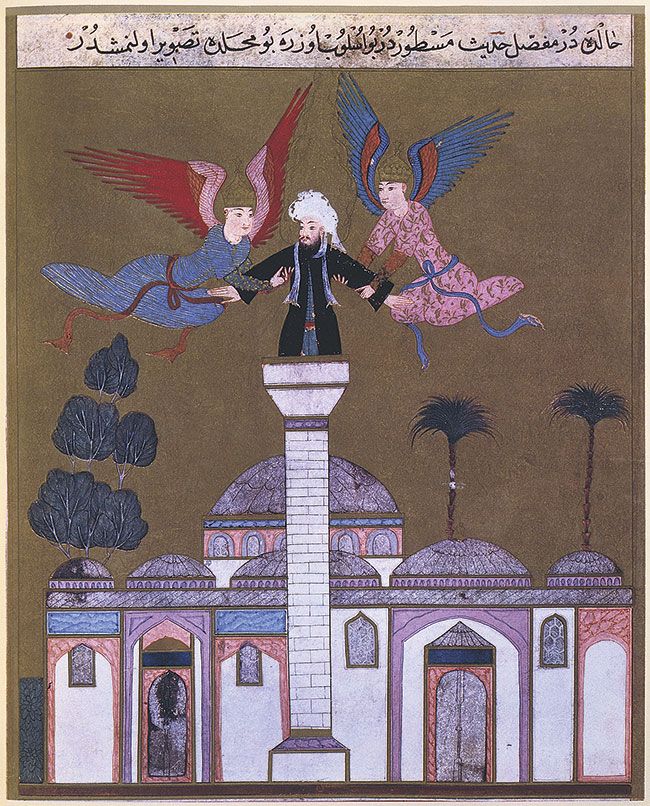

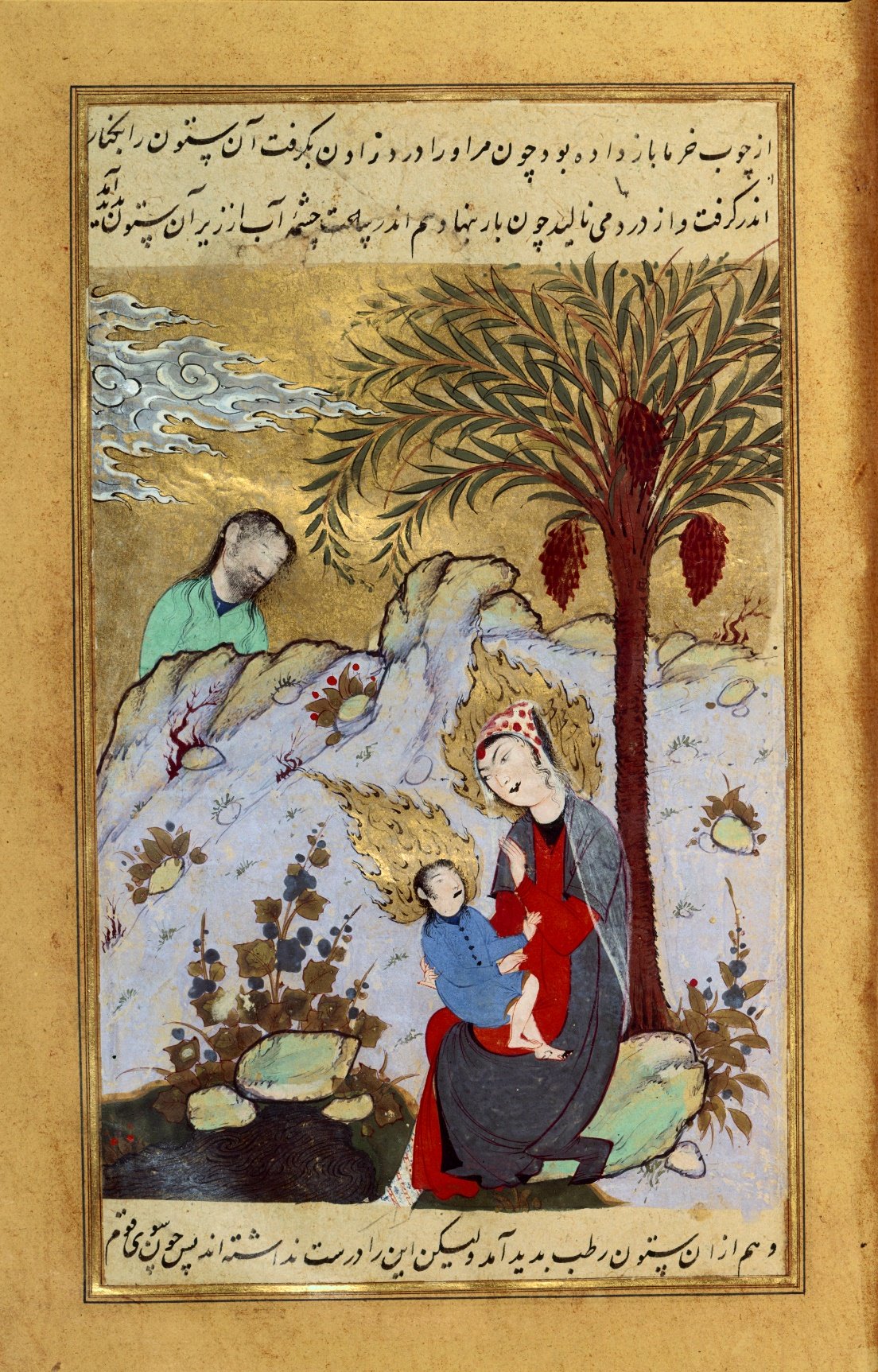

22FB : Il y en a beaucoup, même de la Vierge Marie avec l’Enfant Jésus, surtout dans les périodes de domination ottomane de ce qu’est aujourd’hui l’Irak. J’ai une collection extraordinaire de miniatures musulmanes avec des sujets chrétiens mais traités de façon musulmane (fig. 3).

23Dieu n’y apparaît jamais en tant que tel, ce qui n’exclut pas la figuration d’un certain nombre de prophètes, et de Mohammad lui-même en lien avec les prophètes qui l’ont précédé. On trouve des images où Mohammad et Jésus-Christ sont observés depuis une tour par d’autres prophètes antérieurs, comme cheminant d’une certaine manière ensemble. Là-dessus, on a des surprises absolument étonnantes en faisant des enquêtes suivies. Cela s’efface de la tradition musulmane à partir des XVIe-XVIIe siècles, sauf chez certains peintres travaillant dans des pays comme l’Iran ou l’Irak, dont j’ai découvert l’existence dernièrement, qui redécouvrent l’art de l’enluminure audacieuse.

Fig. 3. Miniature ottomane, Jésus transporté par des anges au sommet du minaret de la mosquée de Damas

Dans le Zübdet’üt Tevarih de Seyyid Lokman, 1583, Istanbul, palais de Topkapi.

24Il est stimulant et rassurant de voir que les trois traditions monothéistes avancent et se transforment toutes les trois, en même temps, de façon importante, depuis un demi-siècle, l’exemple juif étant offert par Chagall qui, vous le savez sans doute, a peint 360 fois un crucifié qui ressemble furieusement à Jésus sauf qu’il a autour des reins un talit, à savoir le châle de prière des juifs ! Une thèse à l’université de Metz a étudié ces 360 crucifixions. Chagall est à cet égard un précurseur. Mais dès le XIXe siècle, quelques artistes juifs avaient commencé de se libérer de l’aniconisme juif traditionnel pour oser peindre la ligature d’Isaac, alias le sacrifice d’Abraham, sujet qui a été traité dans les trois monothéismes et auquel je consacre donc un ouvrage à paraître début 2024. Abel Pann, par exemple, a peint une bonne douzaine de fois ce sacrifice d’Abraham en peintre juif, avec un Abraham ne parvenant visiblement pas à admettre que Dieu ait pu lui demander de sacrifier son fils. Il enlace le fils avec une tendresse absolument touchante tandis que son couteau lui tombe de la main, cela dit les choses sans les dire tout en les disant, c’est absolument touchant. C’est une évolution très récente du judaïsme lui-même, y compris d’un judaïsme très convaincu et pieux, comme l’était Abel Pann, dont on n’a pas d’exemples antérieurs, sinon très modestes, dans l’art de l’enluminure juive. Les trois monothéismes témoignent d’évolutions sur ces sujets sensibles, depuis quelques décennies, tous les trois, chacun de son côté. C’est passionnant à étudier.

25Évidemment, cet axe comparatiste m’a amené à sacrifier d’autres voies, vous avez raison de dire qu’au fond, je n’ai pas consacré plus de 3 % de mon temps de travail à l’iconographie des saints, en dépit du fait que j’ai des sympathies prononcées pour certains d’entre eux. Conditionné par le rapport entre ce que les chrétiens appellent l’Écriture Sainte, la Bible, et l’art, en tant que professeur d’histoire comparée des religions, je me suis concentré sur les lieux de confrontation entre elles. J’arrive à une liste de quatorze sujets communs aux trois monothéismes abrahamiques : comment les trois traitent-ils ces quatorze sujets ? Cela suffit à s’occuper.

AM : Je reviens un instant à la Vierge Marie, car son exemple montre le pouvoir des représentations : on connaît la tendance dans un certain nombre de pays européens à la présenter comme co-salvatrice du monde, au point d’en faire, si je puis dire, une extension de la Trinité, une sorte de « Quaternité », ce qui, du point de vue théologique, est inaudible. Pensez-vous que son statut grandissant ait être porté par ses images ?

26FB : Cette question est riche d’enquêtes potentielles, certaines déjà menées par votre serviteur et d’autres encore à venir. L’Orient chrétien, pour une bonne part, et le catholicisme également, mais plus tard, ont eu tendance à tellement grandir le rôle de la Vierge qu’elle occupe parfois une place d’une importance presque équivoque et en tout cas discutable. La tendance à la quaternité, pour reprendre votre terme, de certaines images de la Trinité, qui incluent tellement bien la Vierge dans la figure de la Trinité qu’on dirait qu’elle est la quatrième personne de la Trinité, vaut comme symptômes annonciateurs comme disent les médecins. Les évolutions montrent un gonflement excessivement du rôle de la Vierge en oubliant qu’il y a un seul médiateur et un seul sauveur dans le christianisme, pas deux. Cette place de co-médiatrice est la porte ouverte à certains risques : on pourrait aboutir à une sorte de salade, où l’on ne sait plus combien de personnes de la Trinité il y a ! Mes dernières conférences à l’Academy for Christian Art m’ont fait découvrir ce que je ne soupçonnais pas, à savoir que Marie est la seule femme nommément citée dans le Coran, deux fois plus souvent que Jésus lui-même. L’un et l’autre y ont une reconnaissance considérable, même s’il est clair que l’islam ne croit pas que Jésus fût Dieu, ni qu’il soit mort en croix.

PL : Comme chercheur, vous avez franchi des frontières disciplinaires que peut-être vous-même ne perceviez pas ; votre approche s’accompagne d’une ampleur chronologique impressionnante et une attention à des périodes de bascule, de tonus ou de creux. Vous semblez donner encore davantage de champ à la tradition érudite de l’iconographie religieuse menée depuis le XIXe siècle (Didron, Mâle, Réau…).

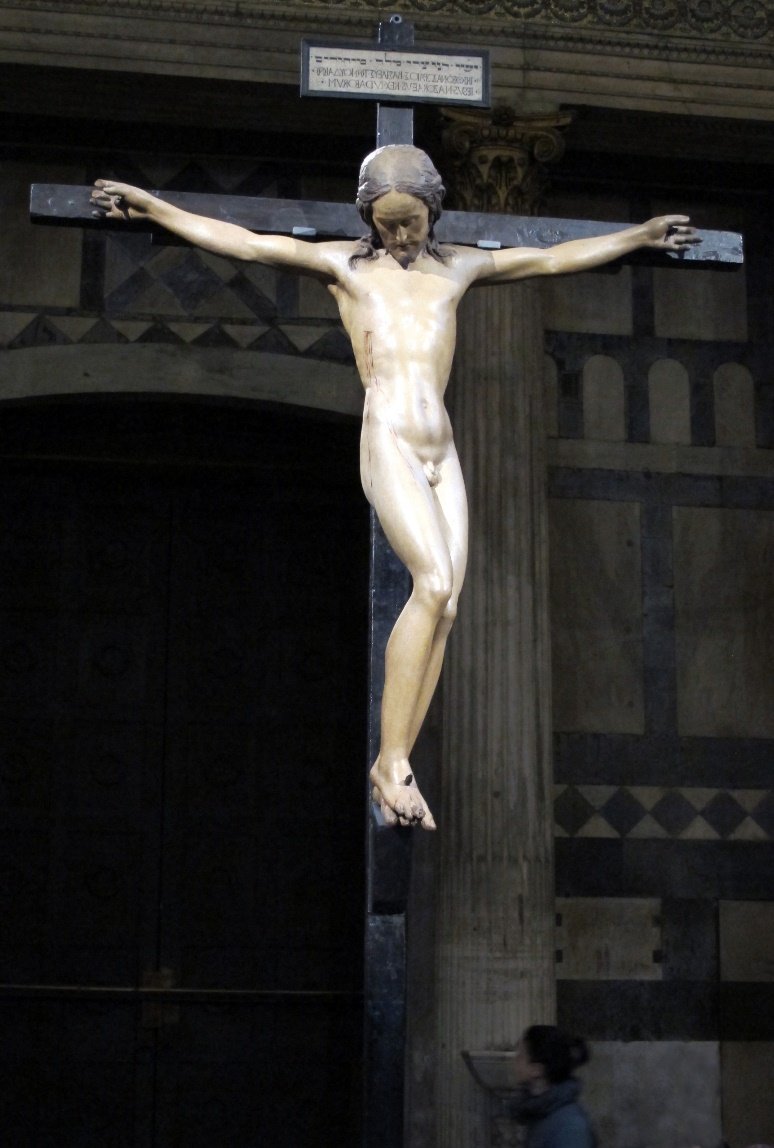

27FB : J’aime réfléchir sur la longue durée et j’ai souvent été tenté, j’en conviens, de relever ce défi. Je trouve passionnante l’étude sur la longue durée des textes qui ont leur première consignation écrite dans la Bible. Ce que je trouve révélateur, au fond, c’est quand un sujet a très vite démarré ‒ ce qui n’est pas le cas de tous, il y a des sujets qui attendent le Xe ou le XIe siècle pour avoir leur première occurrence ‒, de suivre son inscription dans la mémoire des siècles successifs. La trajectoire que chaque sujet rencontre, suscite au cours du temps est passionnante. D’une certaine manière, lorsque vous réinsérez les tableaux des plus grands artistes, Raphaël, Léonard de Vinci, Michel-Ange, ces géants de la Renaissance, dans une histoire longue, vous vous apercevez que les choix qu’ils ont faits révèlent une époque, une personnalité, un statut de l’artiste relatifs à une période. L’originalité de Michel-Ange, à cet égard, ressort absolument : sa Crucifixion avec le jeune Jésus (fig. 4), sculpté en fonction d’un cadavre de jeune homme qu’on lui a laissé approcher dans un mouroir de Rome, donne un crucifié intégralement nu, avec un corps merveilleux, qui n’a subi aucun des mauvais traitements relatés dans les textes, ce qui est au fond contestable, et on ne le comprend que si l’on fait du trans-périodique, après les excès de Christs trop douloureux, comme celui de Perpignan (fig. 5), avec ses côtes saillantes et la gueule béante. De même, j’ai été sévère avec Michel-Ange à propos de son portrait de Dieu le père touchant le doigt d’Adam, ce qui à mon avis est magnifique sur le plan pictural mais une ânerie sur le plan théologique, pour toutes sortes de raisons. La focale trans-périodique éclaire ces basculements et permet de mieux saisir comment le texte de la Bible a été compris au fur et à mesure que le temps passait.

Fig. 4. Michel-Ange, Crucifix de Santo Spirito

1492, Florence, basilique de Santo Spirito

Fig. 5. Anonyme rhénan, Crucifix, dit Dévôt Christ

1307, Perpignan, cathédrale Saint-Jean-Baptiste (détail).

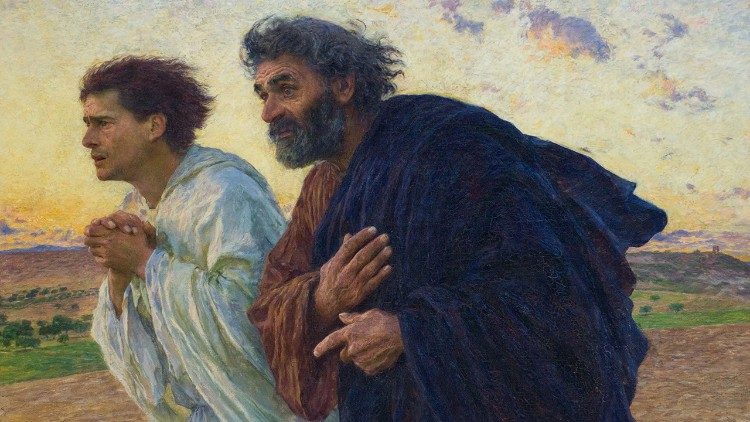

28J’aime aussi porter attention aux périodes plus récentes, parfois décrites comme des époques de pertes de vigueur des images religieuses, puisque l’on diagnostique souvent, à partir du XVIIIe siècle, une habitude excessive frisant le manque d’attention à leur égard. Dans mon livre sur le jour de Pâques24, selon les témoins oculaires de l’aube au crépuscule, je m’arrête sur des images étonnantes de la fin du XIXe siècle, en particulier sur ce tableau extraordinaire d’Eugène Burnand, figurant les disciples Jean et Pierre courant éperdument vers le tombeau pour se faire une idée de ce que vient de leur affirmer la Madeleine, à savoir que le tombeau est vide (fig. 6). Les deux apôtres ont une formidable énergie. Leur visage révèle une sorte d’attention aiguë, anxieuse mais espérante aussi, que j’ai rarement vu se révéler sur un visage de manière aussi convaincante, en plein XIXe siècle, un siècle où le mièvre convenu abonde par ailleurs.

Fig. 6. Eugène Burnand, Les disciples Pierre et Jean courant au sépulcre au matin de la Résurrection

1898, Paris, musée d’Orsay.

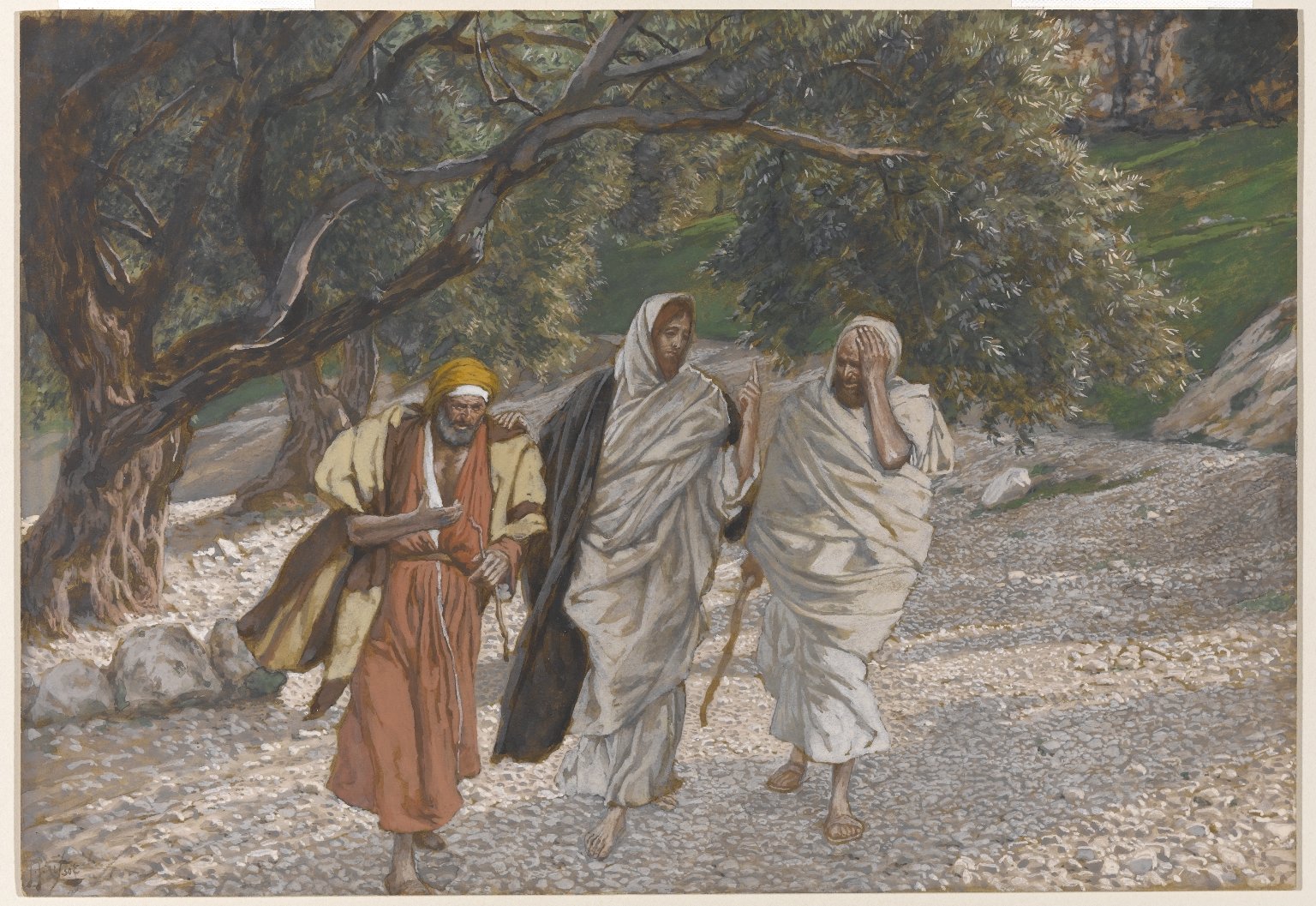

29Les époques, même un peu passives, un peu conventionnelles dans leur façon habituelle de faire de l’art, peuvent contenir de magnifiques exceptions. Je pense aussi aux peintures ultra osées de James Tissot qui montrent Jésus en oriental (fig. 7), dans un milieu urbain typique de l’idée qu’on se faisait désormais de la Palestine à l’époque. Son Jésus parmi les docteurs est saisissant de profondeur, assis sur une marche d’escalier, assailli par des docteurs tous plus avides de le contredire ou de l’écouter, un peu fascinés malgré tout, on dirait un tas de vieillards qui vont avaler tout cru ce petit garçon. Dans l’art du XIXe ou du XXe siècle, je suis tombé sur des peintures qui avaient une fraîcheur et une netteté affirmative extraordinaires, tout à fait innovantes et en conformité extrêmement fidèle à l’esprit du texte d’origine ‒ rappelons-le, histoire de corriger l’impression qu’au fond, à partir de je ne sais pas quelle période, ça n’aurait plus rien d’intéressant25.

Fig. 7. James Tissot, Les pèlerins d’Emmaüs en chemin

1886-1894, New York, Brooklyn Museum.

AM : Tout cela est fort ambitieux et stimulant, mais a un écho triste aujourd’hui. Vous prônez la largeur de vue et un spectre très ouvert, mais les conditions actuelles de la recherche imposent aux jeunes chercheurs des thèses de plus en plus courtes, et nous, comme directeurs de thèse, sommes écartelés entre la nécessité de donner des sujets réduits et de garder l’ouverture pour laquelle vous venez de plaider. Quelles sont les possibilités de sortir de cette ornière scientifique ?

30FB : D’une certaine manière, à votre tristesse répond mon allégresse ! Je voudrais plaider pour une attitude consistant à encourager les travaux d’étudiants portant sur un objet très précis et enraciné dans un coin d’espace-temps très limité, mais sans omettre de faire une obligation et un savoir-faire d’une ouverture aérée et « aérante », d’une sorte de mise en perspective, une fois achevée l’analyse au microscope de l’objet, je crois que c’est possible. J’ai tendance à dire aux étudiants : « gardez votre objet de haute couture, mais ouvrez, à la fin, et montrez où ça va, d’où ça vient, afin qu’on respire un peu ». Ce n’est pas une formule miracle, mais c’est une attitude que je me suis donnée, si vous voulez, et c’est faisable je crois ‒ mais c’est vrai que c’est inquiétant de voir à quel point on a tendance, dans la façon de publier des postes vacants, à privilégier des fourchettes étroites.

31Ce point touche aussi la place de l’historien et de la science d’une manière générale dans la société : ce travail pointu ne sert que si l’on est capable d’en faire une réflexion d’ampleur, ce qui implique aussi une forme de bienveillance, celle d’autoriser et de s’autoriser à sortir de son domaine pour établir des ponts, faire des comparaisons et, sans tomber dans les vastes fresques qui sont sans doute d’un autre temps, de se livrer à des excursus et à des excursions en dehors de son champ pour prendre du champ précisément. Il est important aussi d’encourager par notre attitude même les étudiants à le faire…

32Je serais enchanté si des universités en France osaient concevoir ce qu’on pourrait appeler des ateliers trans-périodiques sur un certain nombre de sujets ‒ c’est à mon avis tout à fait pensable, ce serait très heureux, je veux bien m’en faire l’avocat, si ma petite voix peut contribuer à faire avancer ce sujet. Toutes sortes d’exemples passionnants peuvent être abordées de manière trans-périodique. La conversion de saint Paul sur le chemin de Damas, racontée trois fois dans les Actes des apôtres a, pendant des siècles, été figurée avec un saint Paul marchant sur le chemin et foudroyé par une lumière qui vient du ciel, puis allongé de tout son long, et ensuite conduit par la main, devenu aveugle, jusqu’à celui qui va le baptiser. Vient un moment où on lui met un cheval sous les fesses : pourquoi ? quand ? Nous revenons depuis deux ou trois décennies, à des tentatives de dire l’essentiel de la conversation d’un gars comme saint Paul sans le secours du cheval, en se passant de la monture, quoique j’ai vu des œuvres actuelles où saint Paul est un conducteur au volant de sa voiture ‒ mais quelque chose s’est produit, la portière est ouverte… Le fruit d’une telle enquête sur la posture de Paul, à pied ou à cheval, ne peut être tiré que d’une étude rigoureusement et résolument trans-périodique.

AM : En voyant la densité et la rapidité de votre actualité de publications, je me posais la question de savoir quelle thématique en entraîne une autre. Nous prenons là le temps de relire tout un parcours scientifique ‒ un peu comme la pratique de la relecture à la mode jésuite ! Est-ce que, du point de vue scientifique, vous voyez une ligne, une voie qui vous a amené d’une thématique dans l’autre ?

33FB : J’y ai réfléchi et il y a au fond plusieurs enchaînements qui jouent ensemble. Un enchaînement de type scientifique tout d’abord. Lorsque vous avez creusé un sujet, il en entraîne un autre. L’éditeur milanais, Jaca Book, chez qui Emanuela Fogliadini et moi avons publié plusieurs livres ‒ un sur l’Annonciation, puis une série d’autres sur Noël, sur l’enfance de Jésus et le jour de Pâques ‒, nous pousse à publier la suite. Les séries de conférences, créées dans la foulée, notamment à l’institut Mozaïciel, dans le Vercors, à Saint-Jean en Royan, sur les trois tentations du Christ au désert avec les quarante jours de jeûne ‒ les rares peintures avec Jésus parfaitement dépressif après avoir jeûné pendant quarante jours ! ‒ m’ont poussé à des trouvailles absolument extraordinaires : Jésus porté dans les bras par Satan sur le sommet du Temple de Jérusalem, ça mérite le détour ! Les différents auditoires successifs que nous avons, en France ou en Italie, nous stimulent pour poursuivre l’aventure. Avec Emanuela, nous sommes engagés dans un livre sur le baptême du Christ26. Après le baptême, que ferons-nous ? Je n’en sais rien, peut-être la transfiguration. Ou les Noces de Cana... En effet, je me suis fait une liste de livres que j’ai envie d’écrire avant de disparaître, si je trouve un éditeur : il y en a quatre ou cinq, dont la parabole du Fils prodigue.

PL : Comment avez-vous conçu durant vos années d’enseignement le lien entre vos recherches et votre enseignement ? L’approche est-elle la même ?

34FB : La liberté que je m’accorde dans mes recherches n’a pas forcément de conséquences immédiates dans l’enseignement, parce que l’enseignant, s’il veut faire autre chose que d’impressionner sa clientèle, ses étudiants, doit réduire l’ouverture de l’éventail. Je me suis toujours fait une règle de ne pas produire dans mes cours des courant d’air tels qu’en fait les étudiants en soient complètement perdus et décontenancés. Mes cours ont été finalement plus classiques et modestes dans leur approche, j’espère solide, que mes publications. Là, en revanche, je me suis autorisé à circuler avec une liberté d’autant plus affichée que j’ai toujours été au fond l’ennemi de la survalorisation de la spécialisation dans une période étroite du temps : il y a des choses qui ne se comprennent bien, surtout en matière de religion, qu’en utilisant les notions fondamentales d’une religion deux fois millénaire héritière elle-même d’une autre religion deux autres fois millénaire, impossible si tu t’enfermes dans une chronologie trop étroite. Autant j’ai essayé dans mes cours de m’imposer la discipline d’offrir une espèce de synthèse pensée, vissée, autant dans la publication elle-même, je me suis senti une liberté totale, parce que qui veut bien me lire me lira. Ce sont trois domaines distincts : la liberté de rencontre, la liberté d’ouvrir le compas ou de le resserrer un petit peu dans la façon de donner des cours, et l’ouverture que tu peux t’octroyer lorsque tu fais des articles pour des revues scientifiques qui t’ont sollicité.

PL : Vous thématisez beaucoup la question de l’écriture et de sa transmission : on a vu que votre production scientifique écrite est souvent précédée ou accompagnée par une intervention orale ? L’impression que votre écriture donne est parfois celle du face-à-face et de l’oralité : vient-elle de l’enseignement, des conférences, de votre expérience de la prédication ?

35FB : Le devoir de transmission du savoir est un point qui m’habite : il implique qu’on arrive à un point de clarté dans la communication que très souvent les spécialistes méprisent, plus par paresse que par système, car ce qui restera du travail universitaire, ce sont les ouvrages qui peuvent être repris ensuite, parce qu’ils sont magnifiquement lisibles. Je crois beaucoup à ce devoir de fabriquer des travaux puissants qui n’ont rien à envier du point de vue de la rigueur et qui visent aussi à être compréhensibles dans leur objet, comme dans leur méthode, et agréables à parcourir, voire à dévorer. C’est trop rarement souligné et je m’en fais un devoir déontologique. C’est pareil pour les prédicateurs, soit dit en passant… J’ai beaucoup prêché, avec passion, avec endurance, attention, avec un temps de parole limité, concentré où la capacité d’attention d’un public normal ne dépasse guère les dix minutes lors d’un office. C’est aussi là que j’ai appris à communiquer quelque chose d’essentiel, de grave, avec des mots simples et en peu de minutes. C’est un exercice excellent. Il se peut que mon idée de l’écriture universitaire en ait été marquée.

36Sur les outils et les modalités qui conduisent à cet idéal de clarté du discours et le rendent comestible, ce sont des questions que je ne me suis jamais vraiment posées ! C’est sûr que je suis un homme qui a beaucoup lu et beaucoup écouté, qui a passé sa vie même entre lire et écouter. Cela m’a conduit à repérer les discours qu’on admire pour leur capacité de transmettre et au contraire à voir ce dont on voudrait s’écarter, pour ne pas tomber dans le piège qui consiste à vouloir paraître profond quand on est simplement obscur. Si j’ai des modèles, je ne sais pas très bien lesquels ils sont. Certaines lectures, comme Descartes ou Leibniz, ou Roland Barthes, m’ont appris à communiquer des choses subtiles et profondes en des termes savamment pesés. Surtout, j’improvise peu, je rédige quasiment tout des interventions que je fais dans un cadre universitaire, et de manière scolaire, laborieuse ou inutilement vertueuse, et je ne crains pas de l’avouer, je me relis cinq, huit, dix fois, et les corrections vont dans le sens d’une meilleure clarté, d’un amaigrissement (du texte), d’une plus grande simplicité, d’une évacuation des mondanités, des fioritures inutiles, les précautions qui paraissent savantes et qui ne sont que du temps perdu, pour parvenir à un discours économiquement clair. Aujourd’hui, si tous n’en proviennent pas ‒ et c’est le cas de mon livre récent sur le jour de Pâques ‒, la plupart des textes que je publie bénéficient d’une véritable pratique de l’intervention orale, liées à ma pratique des conférences27, le style que j’ai adopté est très lié à une habitude de tenir des discours en public. Les savoir-faire s’interpénètrent mutuellement, c’est clair.

Images, culture et société. Un engagement contemporain

AM : On comprend que votre rapport au savoir est profondément engagé dans son siècle et dans le rapport à l’autre et à la société. Vous avez réfléchi à plusieurs titres au rapport à l’image et aux usages et mésusages des images dans la société contemporaine et par les institutions religieuses, d’un côté l’Église catholique, de l’autre côté l’islam. Quelle est votre position ou votre distance par rapport à cela ? Vous vous êtes notamment élevé contre l’absence de ligne claire du magistère pontifical quant à la création dite contemporaine.

37FB : L’un des plus inconfortables problèmes intellectuels que je ressens, et je prends des risques en le disant, en particulier du fait de mon inscription dans l’Ordre dominicain, tient au fait qu’il y a dans l’Église catholique une tradition d’estime presque incontrôlée de l’activité artistique, qui repose sur une paresse intellectuelle, un manque de débat chronique dont mon Ordre présente au XXe siècle une assez belle quantité d’exemples. La principale préoccupation des commissions épiscopales ou diocésaines est et a été d’échapper au reproche d’avoir raté le train de la modernité, prônée en son temps par le père dominicain Marie-Alain Couturier et le père Régamey, qui fut son associé dans la direction de la revue L’art sacré. J’ai pris des positions assez sévères contre un certain nombre de dominicains actuellement à l’œuvre, qui peignent dans une forme de respect que je juge facile. Jean-Paul Durand, dominicain et professeur une bonne partie de sa vie à l’Institut catholique de Paris, en tant que spécialiste du droit canon, a mené depuis sa retraite une œuvre picturale colorée et très abstraite, où une subjectivité un peu mal informée de ce qu’a été l’histoire des rapports entre la foi chrétienne et l’art trouve toutes sortes de sujets cachés, cryptés, invisibles mais présents. De même, Kim En Joong, dominicain coréen qui a reçu depuis trente ans une quantité invraisemblable de commandes de vitraux, tous abstraits, manie non sans virtuosité les couleurs les plus vives, mais aucun n’a de sujet. C’est de l’art abstrait, pour le plaisir de faire varier et chanter ensemble les couleurs dans les églises. Je ne suis pas contre, c’est assez joli à voir, mais je me fais de l’art religieux une idée qui est quand même liée à l’interprétation, à l’annonce de la foi et à la prédication, au rapport à la Bible, au rapport à la liturgie et au rapport que les parents, qui amènent leurs enfants dans les églises, peuvent avoir avec la transmission du patrimoine religieux chrétien. Un autre cas célèbre est révélateur : celui de la cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Jullite de Nevers, belle cathédrale gothique dont on s’est soucié (entre autres, André Malraux, Jean Bazaine, François Mitterrand), dans les années soixante à quatre-vingts, de refaire les vitraux qui avaient été, je crois, tous plus ou moins endommagés, voire détruits par des bombardements de 1944. On a cru intelligent de demander à six artistes absolument différents, n’ayant rien à voir les uns avec les autres, des projets pour des vitraux, 130 baies, 1052 m2 de verrières, ce qui a été mené à bien de 1976 à 200928. Quand vous visitez cette cathédrale, vous avez l’impression d’une disparité, c’est pire que l’Arche de Noé. Je ne comprends pas que l’Église institutionnelle, en lien d’ailleurs avec l’État puisque que c’est une cathédrale, n’ait pas eu l’audace d’unifier ce programme de réfection des vitraux.

GT : Peux-tu revenir sur les fonctions que jouent pour toi les images religieuses dans le lieu de culte ?

38FB : Ces fonctions, dans les espaces monumentaux, ne sont pas réductibles à une sorte de catéchisme en images ou d’enseignement, la « Bible des illettrés », douce foutaise, édifiante à certains égards, mais qui ne tient pas la route pour plusieurs raisons. Il peut y avoir une fonction lyrique qui aide l’espace à promouvoir une sorte de climat de prière et de louange qui s’accorde très bien avec ce qui est fait dans la liturgie. Mais je pense qu’un édifice ne peut pas se contenter de favoriser un art qui, au fond, ne dit qu’une chose, à savoir que Dieu est lumière et transcendance. Beaucoup d’églises, de nos jours, se contentent de cela. Depuis 1945, ce qui caractérise la construction de nouvelles églises, c’est la gloire des architectes et l’honneur qui en découle pour l’église qui les a commandés. C’est le cas de la cathédrale d’Évry : qu’a-t-il été prévu comme iconographie ? Ce qui s’y trouve actuellement est hasardeux : rien n’a été pensé. La question de savoir de quoi on s’imprègne quand on entre dans ces églises, que l’on s’y assied, qu’on y médite un quart d’heure sur un banc, reste un impensé. Si ces églises sont parfois des réussites du point de vue architectural, à l’intérieur, elles sont très en dessous de ce qui est exigible, a minima, dans une église chrétienne et c’est le cas de 90% des églises construites depuis 1945.

39Traditionnellement, l’art religieux chrétien, qu’il soit catholique ou orthodoxe, est lié au calendrier liturgique, aux grandes fêtes de la liturgie, aux grandes vérités du Credo d’une façon ou d’une autre. En Serbie, au Kosovo, dans des monastères comme celui de Visoki Dečani qui a mille fresques, quelle que soit la fête du jour, il y a un écho de cette fête sur les murs, et ce qui se passe dans l’église et ce qui se dit sur les murs, les deux sont profondément unifiés par une notion de transmission, de méditation qui, elle-même, est unifiée. L’art religieux destiné à orner et habiter les lieux de culte de l’assemblée chrétienne, est fait pour la célébration, la co-célébration de ce que célèbrent la foi et les offices religieux. Ils peuvent aider à approfondir le sens de ce qui se fait, se dit, se prêche, se croit et se célèbre dans les églises.

40Pour la religion chrétienne, et soit dit en passant, pour la plupart des grandes religions du monde, qu’il s’agisse de l’hindouisme, du bouddhisme, du taoïsme, des religions à contenu, à tradition, à dogme ‒ mais ce n’est pas partout le bon mot –, il est cohérent que les églises aient un décor qui aide, soutienne et accompagne un peu le sens de ce qui se dit à la célébration. Dans un récent colloque29, on a eu tout un débat avec des architectes qui pensent que le mieux, c’est le décor nu, les murs nus comme ceux de l’église de Le Corbusier à L’Arbresle pour le couvent des dominicains. C’est un haut lieu de l’art contemporain considéré avec vénération par beaucoup de gens, où il n’y a rien à voir : ce sont des murs de béton, il y a simplement une sorte de fente lumineuse qui dessine une croix. C’est aniconique si l’on veut, et iconique aussi dans la mesure où il y a, au moins en creux, un dessin de croix. C’est ce que l’on peut appeler le décor minimaliste à la Le Corbusier, un peu comme à Ronchamp d’ailleurs, et de telles églises se sont multipliées depuis soixante-dix ans. Moi, je lutte contre cette tendance que je trouve paresseuse et au fond, peu conforme à ce qu’est la foi chrétienne et catholique, même si elle se targue d’un profond respect du mystère.

PL : Vous appréciez et soutenez le travail de plusieurs artistes contemporains dans le domaine de l’image religieuse : Henri Guérin, Arcabas, Pierre de Grauw, François-Xavier de Boissoudy, Julia Stankova, Bruno Desroche, sont des rencontres qui ont compté pour vous ? Comment voyez-vous leur travail ?

41FB : Ils ont tous en commun d’oser traduire en forme visible, compréhensible, le contenu ou l’un des aspects du contenu de la foi chrétienne. J’ai rencontré ces artistes parfaitement par hasard, je n’ai jamais eu la moindre fonction officielle durable dans l’art sacré. Le premier livre que j’ai publié sur un artiste contemporain portait sur l’œuvre d’Arcabas30, et il m’a complètement grillé auprès des instances officielles de l’Église catholique en matière d’art sacré, parce que justement, il n’allait pas dans la ligne Le Corbusier ou Couturier, car il représentait des figures : horribile dictu ! Arcabas (fig. 8) a décoré, en trente ans, de cent-dix de ses œuvres, une petite église dans le massif de la Grande Chartreuse. Nous sommes tombés d’accord pour nouer amitié et j’ai fait sur son œuvre six livres, excusez du peu, dont l’un avec l’historien Régis Ladous de l’université de Lyon.

Fig. 8. Arcabas, peintures

1952-1985, nef de l’église Saint-Hugues-de-Chartreuse, musée Arcabas en Chartreuse.

42Pour les autres que vous citez, j’ai eu le sentiment qu’ils avaient le culot de traduire en formes visibles le contenu parfois assez subtil, parfois profond, de la foi chrétienne. Bruno Desroche, né en 1979, dans le chemin de croix en quinze panneaux installés à l’église Saint-Nizier de Lyon, a ainsi eu l’idée de montrer les gens se rapprochant de la croix ou du Christ portant sa croix et montant au Golgotha, dans des vêtements modernes. Ils sont habillés avec des pantalons, des blue-jeans de notre temps, venant à vélo voir ce qui se passe, parce qu’il y a un attroupement, et ils photographient avec leur i-Phones ce qu’ils sont en train de voir. Je n’avais encore jamais vu un Christ en croix, avec, à son pied, des portables. Je trouve magnifique l’idée de faire valoir l’actualité de la croix, centrale dans la compréhension que le christianisme se fait du salut des humains. Je crois avoir contribué par ces publications à ce que l’œuvre d’Arcabas, par exemple, soit mieux connue et exportée, il est très connu par exemple en Italie.

GT et AM : Penses-tu finalement que l’Église catholique actuelle a peur de réfléchir sur ce que devraient être les images ? D’où vient cette peur de faire le choix d’images puissantes, d’exposer le contenu de sa foi, de prendre le risque de déplaire peut-être ? Est-ce la crainte des polémiques qui pousse à une forme de suivisme contemporain ?

43FB : Il y a paresse et frousse mais surtout incompétence et absence de volonté de prendre à bras le corps ce problème, et d’adopter les moyens qu’il faut pour qu’il soit traité de façon correcte. Il n’y a pas l’ombre d’une institution ecclésiale digne de ce nom qui soit vouée à l’analyse et à la résolution de ce genre de problèmes, avec des gens, des moyens et un savoir-faire idoines. Dans les instituts catholiques qui forment la plupart des futurs théologiens, voire des futurs évêques, il n’y a pas d’enseignement d’art sacré, de théologie de l’image. J’ai essayé d’en faire à l’Institut catholique de Toulouse mais il a fallu que je quitte cette ville très vite. Sauf exception, il n’y a pas pour les futurs prêtres d’enseignement statutaire d’art chrétien et de ce qu’il doit remplir comme tâche, ça n’existe tout simplement pas. Les commissions départementales d’art sacré sont constituées de gens qui ne sont pas vraiment formés dans ce domaine. Je crains que l’Église en France soit bientôt l’objet de jugements sévères sur ce qu’elle a laissé faire dans les églises.

PL : La France se distingue par la faible sensibilisation aux images pour toutes les jeunes générations à l’école. Vous rappelez qu’apprendre à regarder des images religieuses demande un bagage intellectuel fort. Vous avez assumé cette vocation sociale et sociétale, en écrivant différents livres sur les questions posées par l’image religieuse dans la société d’aujourd’hui, avec la sécularisation, les tensions et les violences aujourd’hui autour des images religieuses. Je voulais vous interroger sur la manière dont vous concevez la vraie mise en place d’un enseignement des images dans les écoles.

44FB : Personne ne m’a jamais demandé de formuler des idées de réforme de l’enseignement. Mais je pense qu’apprendre à lire des mots est une chose qui devrait être doublée d’un enseignement spécifique de longue durée, je dis bien de longue durée, pendant des années, pour apprendre à regarder, à interpréter et à parler des images. Ça me paraît absolument fondamental et je suis sûr, même, que ce serait très profitable à la vie, avant d’être profitable à la vie religieuse ou au métier que l’on pratique. Pour en revenir à ma propre formation, je redis que mes sept ans d’études chez les dominicains n’ont jamais abordé ces sujets, ce qui est assez hallucinant si l’on pense que les théologiens sont considérés comme les gens parmi les plus capables de parler de l’enseignement de la foi. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu qu’il y a à grandir, lorsqu’on est un enseignant ou un parent, dans l’art de faire attention à ce qu’on voit, et c’est le métier que j’ai la chance d’exercer, ce que l’on pourrait dénommer « l’école de l’attention aiguë et du partage en mots » de ce que l’on croit voir ou de ce qu’on a l’impression de voir. C’est en ce sens-là, je pense, que l’interprétation de l’image, sa lecture devraient avoir dans l’enseignement public une bien plus grande place que celle qu’on lui accorde, qui est lamentablement faible ; apprendre à regarder, à faire attention à tout, chercher dans son cerveau les mots qui rendent compte adéquatement de ce que l’on croit avoir vu, pour les partager avec ceux qui vont voir la même chose que vous, c’est l’apprentissage de la vie en commun, en couple, en communauté, en société, ça devrait être un des hauts lieux de l’apprentissage de la vie sociale.

GT : Les débats et les violences autour des caricatures du religieux sont des effets de cette négligence : on est paresseux et l’on oublie à quel point les images sont puissantes. Et tout d’un coup, cela nous revient et nous percute en pleine face, parce que l’efficacité des images n’a pas disparu et la société est complètement désemparée face à la caricature.

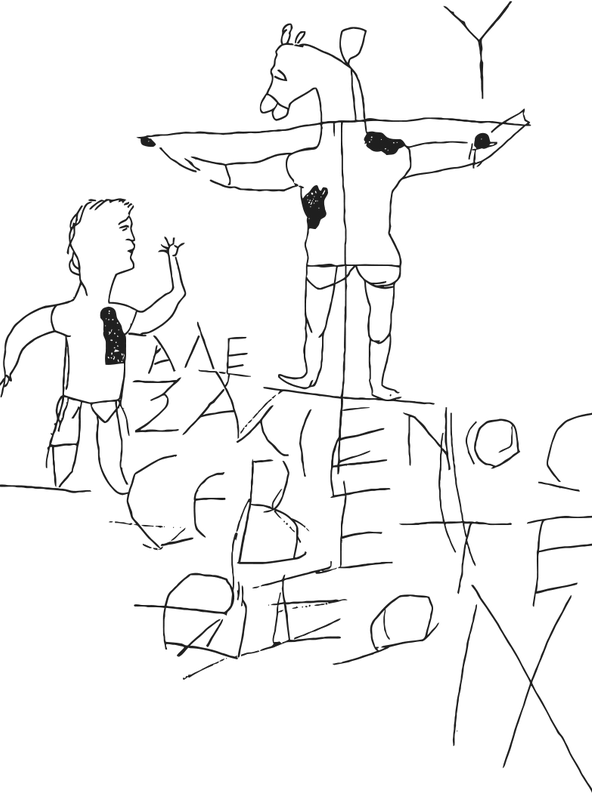

45FB : Je partage tout à fait ces réflexions, elles me donnent l’envie d’aborder un petit peu le problème des caricatures religieuses et de la situation qui est créée par la violence des réactions de l’islam à ce sujet. La première des choses à dire, c’est qu’une société comme la nôtre hérite d’une très longue histoire au cours de laquelle l’héritage gréco-romain, égyptien même, avait déjà pratiqué l’art de la caricature et de la moquerie des dieux31. Dans mon livre sur la crucifixion dans l’art32, je cite un graffiti peint par un esclave qui sait que son copain, esclave lui-même, est chrétien, et qui peint le crucifié, la poitrine contre le bois de la croix ‒ on lui voit le derrière ‒ et qui a une tête d’âne (fig. 9).

Fig. 9. Graffiti d’Alexamenos (relevé)

Ier-IIIe siècle, Rome, musée du Palatin.

46Cela reprend une critique faite aux juifs, qui seraient des « anolâtres », des adorateurs d’un âne parce que des juifs, au cours de leur exode, après la sortie d’Égypte, furent sauvés par des ânes leur apportant de l’eau. Les caricatures du Christ ont bien entendu été combattues et condamnées mais il en a existé un paquet. Il y a eu des réactions sur les caricatures de Mohammad qui me semblent relever d’une attitude déphasée avec un monde qui est comme il est. On ne peut pas créer pour une religion, quelle qu’elle soit, des lois spéciales sur la vie en République et la vie en société, ce n’est pas possible. Et j’insiste sur le fait que déclarer le prophète irreprésentable, bannir son image ‒ ce qui n’a pas été tout de suite le cas d’ailleurs ‒, c’est appauvrir considérablement cette religion qui pendant plusieurs siècles a développé un art de l’image très sophistiqué, au moment où les pays qui sont maintenant l’Irak et l’Iran ont été occupés par les Ottomans et islamisés33. Il y a ainsi des images passionnantes de la Vierge Marie avec Jésus sur les genoux, provenant de l’art musulman (fig. 10). L’islam apporte sa pierre, comme je le montre, à l’histoire de la conception de Jésus par Marie34. Certains musulmans qui réagissent actuellement sur ces questions n’ont pas la moindre idée du fait qu’il y a un art musulman assez sophistiqué et figuratif, avec bien entendu le prophète Mohammad à l’honneur. Ce qui est en jeu aussi pour moi, ce sont les coups de gomme monumentaux et criminels qu’un certain nombre de cultures ou de religions exercent à leur propre détriment ; ils ont une histoire souvent beaucoup plus riche qu’ils ne veulent l’admettre, et c’est dommage, pour eux et pour tout le monde.

Fig. 10. Aqa Riza-i-Abbasi, Maryam et ʿĪsā (Marie et Jésus)

Miniature persane de la fin du XVIe siècle, dans le Qesas al-anbiyâ (Histoires des prophètes) de Naysâbûrî, BnF, département des Manuscrits, Supplément Persan 1313, fol. 174r.

GT : Tu t’es lancé, il y a quelques années, avec Emanuela Fogliadini, dans la création d’une école, étape pour poursuivre la transmission qui te tient à cœur, sous une autre forme. Peux-tu nous parler de ce projet d’« Academy for Christian Art », qui fonctionne complètement en ligne ? Qu’apportent cet espace et cet outil à ta réflexion ?

47FB : C’est une idée qui est venue à ma femme Emanuela, celle de créer, en 2020, sans que le Covid y soit pour quelque chose, des visio-conférences à programme publié, affiché, rendu public. Le centre de notre entreprise, c’est de conjoindre les exigences respectives de la théologie et de l’histoire de l’art, et nous voulons que de ces deux points de vue, on traite les sujets avec une certaine rigueur ; et sur ce point, nos sciences se complètent excellement, c’est un bonheur. Emanuela, qui enseigne aussi la théologie et l’art religieux à la Faculté de théologie de Milan, vient de traiter, d’une façon remarquable, de l’hymne acathiste à la Mère de Dieu dans l’art ou encore des différents types d’icône de la Vierge dans l’art orthodoxe. De mon côté, je passe plutôt pour le spécialiste de l’art occidental, et avec cette casquette, que j’accepte volontiers, j’ai plaisir à creuser, en une série de conférences, quinze ans d’enquête sur tel ou tel thème pour la compréhension du sujet et de sa transmission, à des gens qui ont besoin d’un bagage portable et compréhensible. Ce qui préside à notre intérêt pour ces questions, c’est le rapport puissant que notre couple entretient pour la comparaison entre l’art d’Orient et l’art d’Occident. Ce sujet déclenche beaucoup l’affectivité des foules et des populations christianisées, celui de comparer comment les choses avaient été traitées, entre art byzantin, orthodoxe puis post-byzantin et art occidental. Nous rencontrons parmi nos auditeurs des gens motivés, généralement entre dix et trente, attentifs, souvent savants, curieux, cultivés. Nous les découvrons dans leur intimité, leur bureau ou leur chambre à coucher, nous pouvons parler avec eux ‒ une fois terminée l’intervention – face à face, car nous sommes assez peu nombreux pour voir les visages, et parler parfois longuement, en les voyant mieux qu’un professeur ne voit ses étudiants dans une salle de cours et a fortiori dans une salle de conférence. Nous faisons de ce point de vue une expérience très heureuse de rencontres d’esprits, de personnalités qui ont été libres d’assister, qui ont même payé une espèce de droits d’inscription et vis-à-vis desquels nous sommes nous-mêmes libres dans la mesure où nous ne délivrons pas de notes, il n’y a ni diplômes, ni certificat de présence : c’est la liberté qui prime. Ce qui nous a plu, c’est d’imaginer une académie où nous sommes totalement libres de choisir les thèmes, ils n’arrêtent pas de varier, en italien ou en français, et c’est souvent traduit en anglais.

PL : Parmi les thèmes dont vous traitez – L’Annonciation, La Nativité, Jésus parmi les docteurs, votre dernière trilogie35 –, y en a-t-il un qui vous ait paru plus facile ou plus ardu que d’autres ? Certains se prêtent-ils mieux à vos études en série, d’autres vous auraient-ils davantage résisté ?

48FB : La question est bonne car parmi les nombreuses questions que quelqu’un qui est en bonne santé, à la retraite, qui n’a plus de réunions de profs, a le choix de traiter, ceux que je choisis sont les scènes où il y a un problème d’interprétation sous-jacent. Même dans la naissance du Christ dans l’art36, qui paradoxalement, semble l’une des scènes qui posent le moins de problèmes, il y a la question de savoir comment Joseph y est représenté. C’est souvent un homme d’âge mûr, époux de la jeune accouchée. Sa représentation jusqu’à nos jours dépend plutôt des apocryphes qui racontent que Joseph a été constitué par les grands prêtres du Temple de Jérusalem gardien de la Vierge Marie, qui elle-même avait vécu au Temple entre trois et douze ans et qui, parvenue à la puberté, avait signifié qu’elle voulait conserver sa virginité. Ce vieillard forme donc le gardien de la Vierge Marie, dès lors que, dans une espèce de test divin, son bâton a fleuri, là où les bâtons de tous les autres prétendants à la garde de Marie étaient restés secs et sans fleurs. Dans la plupart des nativités de l’art d’Orient, Marie est au centre, sur une espèce de couche en haricot, avec Jésus au-dessus d’elle et pas du tout dans ses bras, et dans un coin, à gauche ou à droite, Joseph, planqué dans un coin, interrogatif et complètement absent, le menton dans la main en train de se dire : « Mais de qui est ce gosse, au fait ? En tout cas, pas de moi ». L’Occident va rompre complètement avec ce Joseph qui n’est pas à la fête et qui se maintient partiellement jusqu’à nos jours, en représentant un Joseph qui n’est plus un vieillard mais un homme progressivement rajeuni qui veille aux besoins de la maman et de l’enfant, allume le feu pour leur faire un breuvage chaud, etc. Qui se comporte comme un vrai papa, en somme. Le contraste entre les deux versions de la Nativité est saisissant. Cet épisode unique, à la lumière de textes canoniques ou de textes apocryphes aboutit à des versions complètement différentes, porteuses de compréhension de ce qui, de nos jours encore, oppose les deux pôles du christianisme européen. Et pensez aujourd’hui à la marche de saint Joseph ou des pères qui existe depuis 1977, le 19 mars, fête placée sous son signe en tant que patron des papas, des bons époux, des ouvriers, de l’Église universelle, pour le point de vue occidental. Cette procession des papas a inspiré à un sculpteur une statue avec saint Joseph christophore (fig. 11), portant Jésus sur les épaules, ce motif un peu pieusard mais non méprisable et même assez touchant reprend sans le savoir une iconographie copte du VIe siècle passée chez les orthodoxes des Carpathes du XIIe siècle au XVIe siècle et ponctuellement présente dans l’art occidental. C’est ce jeu de boules, avec des hasards de ricochet, qui mène à la bénédiction de cette statue en 2017 par l’archevêque de Paris qui me fascine tant.

Fig. 11. Luc de Moustier, Saint Joseph de la Marche, ou Joseph portant Jésus sur ses épaules

2017, Cotignac (Var), Sanctuaire Notre-Dame de Grâces.