- Accueil

- > Numéros parus

- > 2023-7

- > Lauréats

- > La prise en charge de la mendicité entre assistance et répression : le dépôt de mendicité de Beaugency

La prise en charge de la mendicité entre assistance et répression : le dépôt de mendicité de Beaugency

Par Tom Billières

Publication en ligne le 18 mars 2024

Résumé

Defined as an offence by the Penal Code, begging was the object of a repressive public policy under the First Empire through the dépots de mendicité. These establishments received convicted beggars after a prison sentence between three months to ten years, to moralize them through work to avoid any subsequent offence. Nevertheless, that repressive policy was abandoned at the end of the First Empire and during the Restoration, before being revived in the early 1830s. The dépôt de mendicité of Beaugency in the Loiret was an example of that repressive revival. Operating between 1840 and 1925, we have at our disposal numerous reports from the management of the establishment, transcribed in the reports of the Loiret department council. These reports provided us data on the beggar population received, which allow us to contrast the repressive role of that establishment.

Définie comme délit par le Code Pénal de 1810, la mendicité fait l’objet d’une politique publique de répression sous le Premier Empire à travers les dépôts de mendicité. Ces dépôts reçoivent les mendiants condamnés, ayant au préalable purgé une peine d’emprisonnement allant de trois mois à dix ans, afin de les moraliser par le travail et d’éviter toute récidive. Toutefois, cette politique répressive est abandonnée à la fin de l’Empire et durant la Restauration, avant de connaitre un renouveau au début des années 1830. Le dépôt de mendicité de Beaugency, dans le département du Loiret, est un exemple de ce renouveau répressif. Pendant sa période de fonctionnement, de 1840 à 1925, nous avons à disposition un grand nombre de rapports de la direction du dépôt retranscrit dans les rapports et délibérations du Conseil général du Loiret. Ces rapports nous fournissent alors plusieurs données sur la population de mendiants accueillie, qui nous permettent de contraster le rôle répressif de cet établissement.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

La prise en charge de la mendicité entre assistance et répression : le dépôt de mendicité de Beaugency (version PDF) (application/pdf – 674k)

Texte intégral

1Le Code pénal de 1810 fait de la mendicité un délit devant être puni par une peine d’emprisonnement allant de trois mois à dix ans. De plus, à l’issue de la peine, le Code prévoit que le condamné sera conduit « au dépôt de mendicité ». Cette législation vise à moraliser les condamnés et éviter toute récidive. C’est pourquoi, sous l’Empire, les dépôts de mendicité fleurissent sur le territoire français.

2Ces dépôts ferment toutefois dans leur plus grande majorité sous la Restauration1, car ils sont trop coûteux pour les départements2. S’ils renaissent en bonne partie sous la Monarchie de Juillet, ils disparaissent définitivement dans les premières décennies du XXe siècle. C’est le cas du dépôt de mendicité du Loiret, créé par ordonnance royale et mis en service en 1840, dont l’objectif est « d’éteindre la mendicité » du département afin de permettre de donner les secours aux « vrais pauvres », de protéger les campagnes et d’empêcher ce « triste spectacle » de la mendicité de se répandre dans les villes. Ce dépôt est établi dans l’ancien château de Beaugency qui subit un an de travaux avant sa mise en service pour une capacité initiale de cent-cinquante mendiants. La fondation de ce dépôt intervient dans un contexte particulier, lors de la Monarchie de Juillet, de renouveau de la philanthropie3. Si la philanthropie contribue activement au domaine de l’assistance, elle touche également au domaine de la répression en participant aux dépenses de fondation des dépôts de mendicité.

3D’un point de vue historiographique, malgré un fort développement actuel autour de la pauvreté et de sa prise en charge par le biais de l’assistance, qu’elle soit publique ou privée, très peu de travaux se consacrent à l’aspect répressif de cette prise en charge, existant durant l’ensemble du XIXe siècle et passant par les dépôts de mendicité. De même, l’ouvrage d’Antony Kitts, Yannick Marec et d’Olivier Vernier, paru en janvier 2022, propose une synthèse des recherches portant sur la pauvreté et sa prise en charge4. Néanmoins, il ne dresse qu’une trame rapide de l’existence de ces établissements répressifs et de leur utilité dans un rôle local plus que national.

4Toutefois, cette description s’inscrit dans l’historiographie de la répression de la pauvreté puisque cette dernière se développe des années 1990 à 2000, en proposant une série d’études locales à différentes échelles (région, département, ville, établissement) permettant de pointer les particularités répressives des politiques de prise en charge, d’un lieu à un autre. Par exemple, pour la Bretagne, Guy de Haudebourg5 montre que dans une même région, et d’un département à l’autre, les politiques sont différentes et mettent l’accent sur une assistance ou une répression plus forte. On trouve également l’étude de Paul Dartiguenave, Vagabonds et mendiants en Normandie entre assistance et répression : histoire du vagabondage et de la mendicité du XVIIIe au XXe siècle, qui porte principalement sur l’utilisation des prisons et dépôts de mendicité comme outil de répression, et confronte ce « qu’écrivent moralistes et magistrats6 » à la réalité à laquelle les médecins peuvent faire face dans les hôpitaux ou en visite dans les établissements de répression.

5Restant en fonction jusqu’en 1925, l’intérêt pour ce dépôt de mendicité de Beaugency est double. D’abord, il apparaît que ce dépôt n’était pas cantonné au traitement de la mendicité dans le département du Loiret : en vertu de plusieurs traités, différents départements proches y envoient leurs propres mendiants. Ils peuvent ainsi réprimer la mendicité sur leur territoire sans avoir à financer et entretenir pour eux-mêmes un dépôt de mendicité7. Ainsi, un renouveau de la politique répressive se concrétise dès la Monarchie de Juillet, notamment à travers le dépôt de mendicité de Beaugency. Cette répression connaît une nouvelle échelle dépassant celle strictement départementale utilisée sous le Premier Empire, de sorte que, durant son fonctionnement, le dépôt de Beaugency entre en relations avec dix départements (Loir-et-Cher, Eure-et-Loir, Seine-et-Oise, Aube, Indre-et-Loire, Vienne, Eure, Calvados, Morbihan et Ille-et-Vilaine). Enfin, notre intérêt se porte également sur les sources à disposition au sujet des reclus accueillis au sein de l’établissement. Les rapports que la direction du dépôt fournissait au préfet et au conseil général du Loiret ont plutôt été bien conservés entre 1840 et 1920, c’est-à-dire la quasi-totalité de la période de son fonctionnement, en dépit de quelques pertes8. Ils permettent entre autres de connaître l’état des reclus du dépôt (nombre d’entrées et de sorties, catégorisations des mendiants à leur entrée et une fois au dépôt, âge, sexe, état de santé). Grâce à cette base, il est possible d’entreprendre une étude statistique de cette population. Nous pouvons, à partir de ces données, nous interroger sur le caractère répressif du dépôt.

6En s’intéressant alors à la mise en pratique du renouveau répressif, comment la population recluse du dépôt de Beaugency permet-elle de contraster la pratique d’une politique répressive à l’égard de la mendicité ?

7La population du dépôt de Beaugency fait l’objet de multiples catégorisations permettant, dans un premier temps, d’identifier l’origine légale des mendiants ; et dans un second temps, de mettre en avant son hétérogénéité donnant à l’établissement un rôle d’assistance plus que de répression.

Des mendiants de provenance légale plurielle

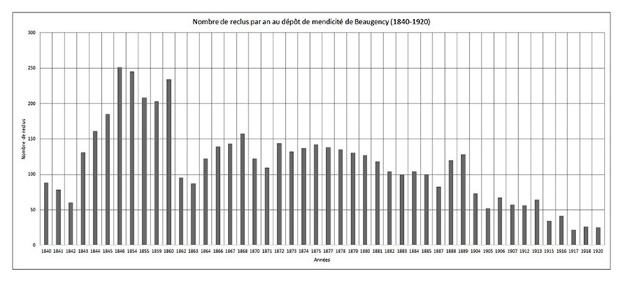

8Entre 1840 à 1920, pour les quarante-six années qu’il nous est donné à connaître, le dépôt de mendicité de Beaugency accueille 5 274 individus. Le nombre de reclus séjournant au dépôt à l’année va plutôt en s’accroissant entre le début des années 1840 et les années 1846-1860. Ensuite, après un relatif plateau des années 1860-1878, la population va en diminuant (fig. 1).

Fig. 1. Nombre de reclus par an au dépôt de mendicité de Beaugency (1840-1920)

Voir le graphique au format original

Graphique Tom Billières.

9Une tendance nationale pourrait être établie en compilant les données de tous les dépôts de mendicité actifs sur la période que nous étudions. De même, nous ne disposons pas, à notre connaissance, d’étude équivalente permettant d’établir une comparaison sur une échelle de temps similaire à la période traitée, ou en partie.

10Ainsi, la baisse du nombre de reclus, c’est-à-dire les mendiants présents au dépôt, quelle que soit la condition d’entrée (volontaire ou suite à une condamnation), observable de 1860 à 1862, n’est pas due à une quelconque politique ou à un résultat soulignant l’efficacité du dépôt. Il s’agit en réalité d’une fin de traité pour de nombreux départements. En 1860, le Loiret est en relation avec trois départements (Eure-et-Loir, Seine-et-Oise et Aube) ; en 1862, le Loiret n’est plus en relation qu’avec l’Eure-et-Loir, le traité le plus important perdu étant celui de Seine-et-Oise qui traite près de 80 mendiants. Ces traités non renouvelés s’expliquent alors par la création d’un dépôt de mendicité pour la Seine-et-Oise9 en 1860, et pour l’Aube, à l’affiliation, en 1861, au dépôt de Montreuil-sous-Laon dans l’Aisne10.

Répartition des entrées, entre assistance et répression

11L’internement en dépôt de mendicité intervenant à la suite d’une condamnation pour mendicité vise à moraliser le mendiant par le travail, il va de soi que cette institution est à vocation répressive. Cela est néanmoins à nuancer du fait que des mendiants non-condamnés y séjournent également à l’issue d’entrées volontaires11.

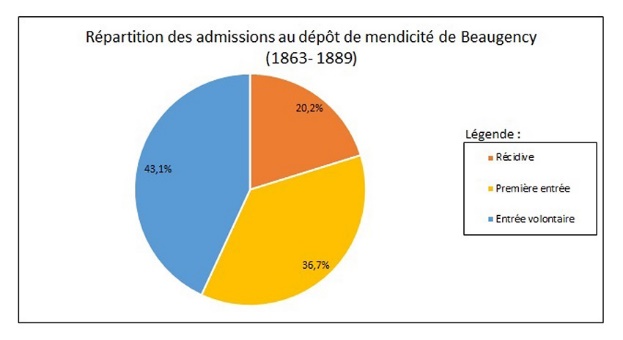

Fig. 2. Répartition des admissions au dépôt de mendicité de Beaugency (1863-1889)

Voir le graphique en entier en annexe 2

Graphique Tom Billières.

12Le diagramme ci-dessus présente pour les années 1863 à 1889, la répartition des individus en séjour dans le dépôt de Beaugency, en fonction des conditions de leur admission. Ce dernier est construit à partir de notre compilation des tableaux dressés dans les rapports annuels du dépôt adressés au Conseil général de département faisant notamment état de ces catégories d’entrée.

13Sur l’ensemble de la population, 43 % entrent volontairement au dépôt, soit sans passer par une condamnation. Les mendiants condamnés représentent 57 % de la population totale avec 20 % en situation de récidive et 37 % après une première condamnation. Si, d’abord, ces données nous permettent d’avancer le fait que le dépôt de Beaugency possède effectivement cette double dimension d’assistance et de répression, il nous permet, ensuite, de questionner l’efficacité de ce volet répressif. En effet, durant sa session du 8 septembre 1846, le Conseil général rappel que le dépôt de Beaugency doit être avant tout un établissement répressif.

À l’occasion de ce dernier vote, un membre à bien déterminer la situation légale des individus renfermés dans le Dépôt ; on doit les ranger en deux catégories distinctes : ceux qui ont été envoyés au Dépôt par suite d’une condamnation judiciaire, et ceux que l’autorité administrative y a admis sur leur demande. La stricte exécution de la loi voudrait que les premiers seuls y entrassent. […] mais il faut au moins, ainsi que l’indiquait M. le Préfet Siméon, dans son discours d’ouverture, que ces cas d’admission directes soient extrêmement rares12.

14Néanmoins, près de la moitié des mendiants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation et y séjournent de leur propre chef. En outre, une autre part non négligeable de la population du dépôt est en situation de récidive, ce qui vient remettre en doute l’efficacité du dépôt dans son volet de moralisation des mendiants. On peut également pointer une différence entre le taux de récidive présent au dépôt et celui calculé pour les années 1881 à 1900 (de 73 % à 82 %). Une part de la récidive peut s’expliquer par la condition du mendiant à la sortie du dépôt, mis à part le pécule de cinq francs amassés nécessaire à la sortie, il n’y a pas d’accompagnement. Le reclus se retrouve donc dans une condition semblable à celle précédant son entrée au dépôt, sans réelles ressources pour vivre convenablement.

15Cette différence de taux de récidive peut notamment s’expliquer par des listes d’attentes dans les départements associés. En effet, le nombre de mendiants estimés est toujours nettement supérieur à celui des envoyés au dépôt. C’est le cas de l’Eure13 qui passe un traité pour trente mendiants alors qu’il en signale 8 000. Il y a alors ici un double problème de dimensionnement. D’une part, celui du traité et d’autre part celui du dépôt, les deux sont soumis à des contraintes financières posées par le conseil général de même que des contraintes spatiales pour loger un nombre conséquent de mendiants ; Beaugency étant un des plus grands dépôts parmi ceux nouvellement formés, avec une capacité de plus de quatre cents mendiants.

Condamnations et récidive, une justice bienveillante

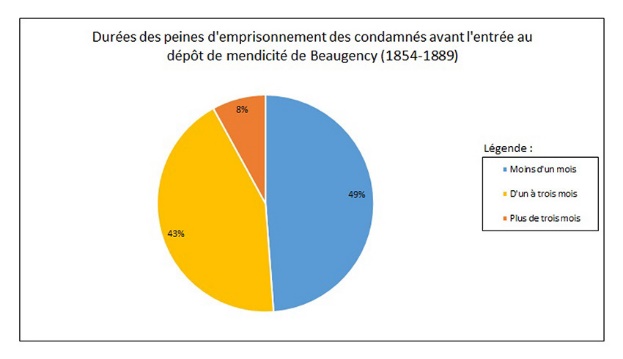

16Les mendiants reçus à Beaugency après une condamnation pénale se divisent selon la durée de la peine purgée avant l’entrée au dépôt : moins d’un mois, d’un à trois mois et plus de trois mois.

Fig. 3. Durées des peines d'emprisonnement des condamnés avant l'entrée au dépôt de mendicité de Beaugency (1854-1889)

Voir le tableau en entier en annexe 3

Graphique Tom Billières.

17Les peines de moins d’un mois sont les plus représentées (49 %) et sont celles qui ne correspondent à aucun article du Code pénal, car ce dernier prévoit a minima un mois de prison. Ce cas-ci fait, d’une part, tout référence à la loi du 28 avril 1832 concernant l’application des circonstances atténuantes :

Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police14.

18Et d’autre part, à leurs nombreuses applications, par exemple, Guy Haudebourg montre que dans la Loire-Inférieure, pour cas de vagabondage, un quart des prévenus passants devant le tribunal correctionnel bénéficient de ces circonstances atténuantes, leur évitant trois moins d’emprisonnements avec une peine moyenne de trente-huit jours15.

19Ensuite, les peines moyennes d’un à trois mois (43 %) correspondent à la peine encourue pour les mendiants valides étant arrêtés dans les départements ne possédant pas de dépôt, et donc possiblement aux mendiants des départements associés à un dépôt16. Enfin, les peines plus lourdes, supérieures à trois mois (8 %) peuvent correspondre à la plupart des condamnations. Ainsi, mis à part la peine d’un à trois mois définis dans l’article 275, les peines minimums sont de trois mois, soit : de trois à six mois pour fait de mendicité dans un département possédant un établissement (art. 274), de six mois à deux ans si l’arrestation a eu lieu hors du canton de résidence (art. 275) et si le mendiant a fait preuve de violence, a feint une infirmité, ou si la mendicité est organisée. De plus, les articles 277 à 281 prévoient des peines généralement comprises entre trois et six mois, et plus lourdement de cinq à dix ans pour les plus lourdes suivant la gravité de l’état arrestation (articles 277 à 282), comme la possession d’arme, d’outils servants à commettre des vols (art. 277), en possession suspicieuse d’objet (art. 278), s’il a fait preuve de violence (art. 279) ou encore s’il possède de faux papiers (certificat, feuille de route, passeport).

20Ainsi, si l’on ne peut pas déterminer explicitement les motifs d’arrestation, la répression ne semble pas être appliquée avec la même ferveur selon les instances du pouvoir, de même que certaines peuvent s’y opposer. En effet, Guy Thuillier17 et Guy Haudebourg18 montrent que la répression peut connaitre des oppositions. D’abord, des populations qui souvent tolèrent la mendicité en reconnaissant un « droit naturel à mendier » ; et ensuite de la justice qui voit d’un mauvais œil l’enfermement hors de ses cadres puisque le séjour en dépôt fonctionne sur le principe d’une peine oscillant entre une durée minimale et indéterminée alors que la prison fonctionne sur une peine fixe. Cette opposition peut donc expliquer une certaine tolérance ou bienveillance de la part de la justice sur les condamnations pour mendicité, suivant les conditions d’arrestations et celles du mendiant, comme l’âge ou l’infirmité. Enfin, cette bienveillance a également pu être mise en œuvre à la suite de la loi de 188519 instaurant la relégation pour les récidivistes, notamment pour les mendiants punis pas les articles 277 à 279.

21Si nous avons pu contraster le rôle répressif du dépôt de Beaugency en utilisant la répartition des entrées, montrant une part importante de placement volontaire, la population des reclus de ce dépôt amène également à s’interroger du fait de sa capacité à travailler et donc, en accord avec l’esprit du dépôt de mendicité, à se moraliser.

Une population hétéroclite aux allures d’hospice

22Les rapports fournis annuellement au préfet et au Conseil général de département précisent également un état de santé général des reclus du dépôt à l’aide de tableaux recensant le nombre de reclus par tranche d’âge, ou encore suivant leurs maladies ou infirmités (aveugles, épileptiques, paralytiques, estropiés, idiots).

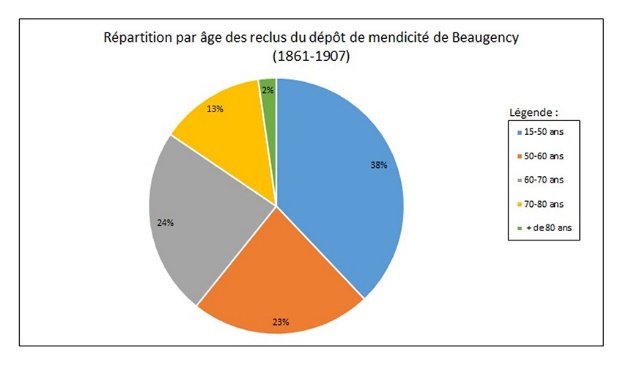

Une population active en légère majorité

23Nous nous intéressons d’abord à l’âge et à leur répartition dans plusieurs tranches. Un problème ici pour utiliser les données fournies dans les rapports est que ceux-ci présentent des tranches d’âge différentes pour les âges de 15 à 50 ans. Afin d’utiliser ces données dans l’ensemble de leur période, nous avons fusionné ces catégories en une seule, celle des 15 à 50 ans. Ainsi, nous présentons les graphiques suivants :

Fig. 4. Répartition par âge des reclus du dépôt de mendicité de Beaugency (1861-1907)

Voir le tableau en entier en annexe 4

Graphique Tom Billières.

24Les tranches de 15 à 50 ans et de 50 à 60 ans, peuvent être considérés comme celle des actifs, c’est-à-dire incorporant les personnes en état de travailler du fait de leur âge. Nous considérons ensuite que la tranche des 60 à 70 ans comme une tranche d’âge intermédiaire entre celle des actifs et celle des « vieillards » à savoir les plus de soixante-dix ans, en se fondant sur la loi d’Assistance aux vieillards, infirmes et incurables du 14 juillet 1905 définissant les vieillards comme les personnes de plus de soixante-dix ans. Nous nous permettons également de définir cette zone tampon en nous rapprochant des travaux portants sur les âges de travail au XIXe siècle, notamment ceux de Rolande Trempé sur le travail des mineurs français20, montrant, à la fin du XIXe siècle, une population active allant jusqu’à 60 ans, mais avec une très faible proportion pour les 50 ans et plus. De même, nous pouvons également citer les travaux de Mathilde Rossigneux-Méheust21 portant en partie sur la vieillesse en institution au XIXe siècle. Ainsi, la population active représente 61 % de la population du dépôt de 1861 à 1907, les plus de soixante ans représentant alors 39 % de la population du dépôt. Bien que le dépôt de Beaugency accueil une grande part d’actif, il en accueille de la même manière, une autre non négligeable de personnes âgées.

25Il ne s’agit pas ici d’un cas à part puisque les dépôts qui lui sont contemporains accueillent, eux aussi, un nombre conséquent de personnes âgées et s’apparentent alors à des hospices. C’est le cas du dépôt de Montreuil-sous-Laon (Aisne) qui, en 1886, pour 484 reclus, accueil en son sein « 401 hospitalisés »22, vieillards ou invalides soit 83 % de sa population ; ou encore celui de Terre-Nègre à Bordeaux avec « 205 hospitalisés »23 pour une population de 223 reclus, en 1886, soit 92 %.

L’état de santé des reclus, un autre indicateur du rôle réel du dépôt de mendicité

26Si l’âge est un indicateur de la réelle fonction du dépôt de mendicité, la validité des reclus l’est d’autant plus. Joseph Viple, dans sa thèse de doctorat24, utilise une catégorie des « hospitalisés » contenant les vieillards, infirmes, idiots, épileptiques, aveugles et enfants de moins de seize ans. Hormis les enfants de moins de seize ans et les vieillards, on retrouve ces catégories dans les rapports de la direction du dépôt avec en outre celle des paralytiques et estropiés que l’on peut nommer invalides. Ainsi, de 1860 à 1888, le dépôt de Beaugency accueil en moyenne 53 % d’invalides, avec un taux médian d’invalides par année de 51 %.

27Il s’agit ici encore d’un contraste apporté à l’aspect répressif du dépôt et de son rôle réel dans une politique répressive. Les dépôts de mendicité semblent alors s’approcher plus d’un hospice officieux que d’un établissement répressif et s’approchent de la situation des dépôts du Premier Empire s’assimilant plus au fonctionnement de maisons de refuge25.

28Dans le cas de Beaugency, ce rôle d’hospice est assumé puisque, au début du XXe siècle, le Conseil général fonde au sein du dépôt un hospice pour vieillards et infirmes. Ce nouvel établissement s’inscrit également dans une diminution du nombre de reclus et un marqueur de la perte d’intérêt du dépôt aux yeux du Conseil général, qui se lit aussi dans ses rapports et délibérations. Les rapports retranscrits sont de moins en moins détaillés dès le début du XXe siècle de sorte que les seules informations disponibles sont le nombre de reclus à l’année, leur provenance et leur division entre détenus et assistés, soit les placements volontaires et, durant la Grande Guerre, le nombre de réfugiés accueillis. Un accueil de réfugiés qui vient encore une fois contraster avec le rôle répressif du dépôt. Bien que nous n’ayons pas de trace de cette décision dans les rapports et délibérations du Loiret, nous pouvons supposer que le choix du dépôt comme lieu d’accueil s’effectue du fait du nombre de places libre dans l’établissement et du faible nombre de pensionnaires. De plus, durant ces années de conflit, le nombre de réfugiés vient dépasser celui des reclus classiques pour les années 1917 et 1918, avec respectivement 29 réfugiés contre 21 reclus ; et 35 contre 26.

29De même, la figure 1 nous montre une tendance à la diminution du nombre de reclus, qui correspond également à cette perte d’intérêt et à ces changements de nature de l’établissement, notamment par l’ajout d’un hospice pour vieillards et infirmes après 1905. Ces multiples changements servent alors d’arguments au Conseil général du Loiret pour faire fermer le dépôt. N’accueillant plus que quelques mendiants, les comptes du dépôt ne sont plus à l’équilibre et le département ne peut pas assumer une telle dépense. Il s’agit donc d’un désintérêt de la répression de la mendicité, par un manque d’efficacité de l’institution et un changement dans les populations accueillies puisque, parmi la population, seule la moitié des reclus est réellement concernée par les objectifs initiaux du dépôt.

30Une diminution qui est également due à de nouvelles méthodes de répression. C’est le cas du département de l’Eure, qui, en 1902, constatant le manque d’efficacité du dépôt de Beaugency du fait d’un nombre de places restreint, prévoit la construction d’une prison cellulaire dont un des objectifs est d’effrayer les mendiants et vagabonds :

Il n’en sera pas de même lorsque l’on saura qu’il y a dans l’Eure une prison cellulaire. L’hiver, nous avons les vagabonds venant de la campagne ; l’été, nous avons ceux qui quittent paris et les fortifs pour faire un petit tour à la campagne. (Sourires). Il faut opposer une digue à cette invasion, et la prison cellulaire, seule, peut avoir cet effet26.

31Il s’agit ici d’un exemple montrant un changement dans la politique répressive qui passe d’un enfermement et d’un traitement de la mendicité visant à son « extinction » par le dépôt, à un encellulement devant faire fuir les mendiants et vagabonds alors considérés comme indésirable. On considère alors, que l’encellulement individuel doit empêcher la récidive là où la prison classique permet une certaine promiscuité qui favorise la récidive par les échanges entre les détenus. C’est donc un changement de modèle de répression puisque l’on passe d’une vie collective en prison classique, et en dépôt, à un enfermement individuel. Ce changement dans les règles de l’enfermement est d’ailleurs acté sous la Troisième République, par la loi du 5 juin 1875 sur le régime des prisons départementales27, qui est le fruit d’une réflexion carcérale depuis la Monarchie de Juillet et la multiplication des congrès pénitentiaires internationaux, notamment à Francfort en 1846 et à Bruxelles en 1847, faisant progressivement de l’encellulement une norme carcérale28.

32Cependant, la répression carcérale de la mendicité n’est pas partagée par tous. En effet, le département du Doubs crée tardivement son dépôt, en 1886, et reste dans une répression classique ; de même pour le département de l’Isère en 1884, de la Haute-Loire en 1894 dont le projet est mort-né, de la Marne en 1885, de la Meurthe-et-Moselle en 1891, du Rhône en 1886 ou encore de la Haute-Vienne (annexe 5).

Conclusion

33L’étude des populations accueillies au dépôt par le biais de plusieurs catégories nous a montré que le dépôt de mendicité de Beaugency, bien que fondé dans un objectif de répression de la mendicité suivant le Code pénal de 1810, possède un volet d’assistance. Ce dernier se manifeste donc par un grand nombre d’entrées volontaires et des conditions physiques de ses reclus ne permettant pas : une réinsertion dans la vie active du fait d’un âge avancé, ou la reprise d’un travail à la sortie d’établissement à cause d’une maladie ou d’une infirmité handicapante.

34En outre, le développement de ce volet d’assistance au sein du dépôt correspond avec celui parallèle de l’assistance publique sous la Troisième République, et à l’apparition d’un moyen alternatif par la prison carcérale. De même, ce changement au sein du dépôt suggère également que l’institution même du dépôt de mendicité et des politiques répressives tombe en désuétude auprès des pouvoirs locaux, du fait d’une institution en perte de vitesse qui ne se renouvelle pas, là où l’assistance évolue en se médicalisant.

Bibliographie

35Axelle Brodiez-Dolino, « Figures de la pauvreté sous la IIIe République. Catégorisations et discriminations de l’assistance (1871-1931) », Communications, n° 98, 2016, p. 95-108 (https://www.cairn.info/revue-communications-2016-1-page-95.htm).

36Antony Kitts, « Une géographie départementale de la protection sociale : les dépenses d’assistance en France (1880-1914) », Revue d'histoire de la protection sociale, n° 12, 2019, p. 124-155 (https://www.cairn.info/revue-d-histoire-de-la-protection-sociale-2019-1-page-124.html).

37Antony Kitts, « Mendiants, vagabonds et la contagion du crime en France : des représentations aux réalités sociales (1789-1914) », Criminocorpus [en ligne], Épidémies, crimes et justice, 20 mai 2022 (https://journals.openedition.org/criminocorpus/12005).

38Yannick Marec, Antony Kitts, Olivier Vernier, La pauvreté et sa prise en charge en France 1848-1988, Clamecy, Atlande (Clefs Concours), 2022.

39Jean-François Wagniart, Le Vagabond à la fin du XIXe siècle. Paris, Belin, 1999.

Documents annexes

- Nombre de reclus par an au dépôt de mendicité de Beaugency (1840-1920)

- Répartition des admissions au dépôt de mendicité de Beaugency (1863-1889)

- Durées des peines d'emprisonnement des condamnés avant l'entrée au dépôt de mendicité de Beaugency (1854-1889)

- Répartition par âge des reclus du dépôt de mendicité de Beaugency (1861-1907)

- Tableau des années de fondation des dépôts de mendicité en fonction entre 1840 et 1925

Notes

1 . Guy Thuillier, « Le désordre de l’administration napoléonienne : l’échec des dépôts de mendicité (1808-1815) », La Revue Administrative, n° 325, 2002, p. 30-36 (https://www.jstor.org/stable/40772701).

2 . David Higgs, « Le dépôt de mendicité de Toulouse (1811-1818) », Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, tome 86, n° 119, 1974. p. 403-417 (https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1974_num_86_119_4886).

3 . Catherine Duprat, « Le temps des philanthropes. La philanthropie parisienne des Lumières à la Monarchie de Juillet », Annales historiques de la Révolution française, n° 285, 1991, p. 387-393 (www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_1991_num_285_1_1449).

4 . Antony Kitts, Yannick Marec, Olivier Vernier, La pauvreté et sa prise en charge en France 1848-1988, Clamecy, Atlande (Clefs Concours), 2022.

5 . Guy Haudebourg, Mendiants et vagabonds en Bretagne au XIXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998.

6 . Paul Dartiguenave, Vagabonds et mendiants en Normandie entre assistance et répression : histoire du vagabondage et de la mendicité du XVIIIe au XXe siècle, Condé‑sur‑Noireau, Éditions Charles Corlet, 1997.

7 . Jurisprudence émise par la Cour de cassation le 11 avril 1840.

8 . Toutefois, quelques années sont manquantes, avec des lacunes pour les périodes de 1846 à 1854, et de 1890 à 1906.

9 . Joseph Viple, La répression pénale de la mendicité, Paris, Imprimerie Henri Jouve, 1905, p. 89.

10 . Source gallica.bnf.fr / BnF, Rapports et délibérations / Conseil général de l’Aube, 1862, p. 71.

11 . Source gallica.bnf.fr / BnF, Rapports et délibérations / Conseil général du Loiret, 1861, p. 40.

12 . Source gallica.bnf.fr / BnF, Rapports et délibérations / Conseil général du Loiret, 1847, p. 280.

13 . Source gallica.bnf.fr / BnF, Rapports et délibérations / Conseil général de l’Eure, 1850, p. 30.

14 . 28 avril 1832. Loi contenant des modifications au Code pénal et au Code d'instruction criminelle, Musée Criminocorpus publié le 17 mars 2013 (https://criminocorpus.org/fr/ref/25/17147/).

15 . Guy Haudebourg, Mendiants et Vagabonds en Bretagne au XIXe siècle, op. cit.

16 . Article 275 du Code pénal de 1810 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000412199/).

17 . Guy Thuillier, « Le désordre de l’administration napoléonienne… », art. cité.

18 . Guy Haudebourg, Mendiants et Vagabonds en Bretagne au XIXe siècle, op. cit.

19 . Loi du 27 mai 1885 instaurant la relégation des récidivistes, Musée Criminocorpus publié le 7 juillet 2006 (https://criminocorpus.org/fr/ref/25/17124/).

20 . Rolande Trempé, « Travail à la mine et vieillissement des mineurs au XIXe siècle », Le Mouvement social, n° 124, 1983, p. 131-52 (https://www.jstor.org/stable/3777977).

21 . Mathilde Rossigneux-Méheust, Vies d'hospice. Vieillir et mourir en institution au XIXe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2018.

22 . Joseph Viple, La répression pénale de la mendicité, op. cit., p. 74.

23 . Ibid., p. 78.

24 . Ibid., p. 39.

25 . Guy Thuillier, « Le désordre de l’administration napoléonienne… », art. cité, p. 34.

26 . Source gallica.bnf.fr / BnF, Rapports et délibérations / Conseil général de l’Eure, 1902. p. 103.

27 . Histoire & Patrimoine pénitentiaire : Emprisonnement individuel – débats 1840-1945, dossier documentaire en ligne, École nationale d’administration pénitentiaire (https://www.enap.justice.fr/histoire/emprisonnement-individuel-debats-1840-1945).

28 . Elsa Besson, « Quand la cellule devint la norme. Théories de l’architecture carcérale au XIXe siècle », Métropolitiques, 22 janvier 2018. (https://metropolitiques.eu/Quand-la-cellule-devint-la-norme-Theories-de-l-architecture-carcerale-au-XIXe.html).

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Tom Billières

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)