- Accueil

- > Numéros parus

- > 2023-7

- > Dossier

- > Reconstituer le terrain : la modélisation topographique comme outil de compréhension

et d’analyse de la représentation de l’événement historique

Reconstituer le terrain : la modélisation topographique comme outil de compréhension

et d’analyse de la représentation de l’événement historique

Par Aude Nicolas

Publication en ligne le 18 mars 2024

Résumé

L’étude de la représentation de l’événement historique dépasse le simple cadre de l’histoire de l’art et de l’histoire. Avec le développement des nouvelles technologies, d’autres paramètres permettent de faire progresser la connaissance autour de ces représentations. L’ouverture au dialogue transdisciplinaire et la convocation de nouvelles possibilités d’analyse, notamment par le biais de l’informatique, offrent de nouvelles perspectives de compréhension de ces tableaux, mais aussi des événements qu’ils immortalisent, en croisant l’étude de la génétique des œuvres et l’archéologie de terrain, avec une attention particulière portée à l’archéogéographie. La possibilité de reproduire le relief et le terrain de l’événement, en adaptant les données archéologiques et topographiques, permet de proposer une lecture dynamique et nouvelle sur la perception des faits historiques et leur déroulement.

Nous proposons ici une étude de cas adaptée à la bataille de Balaklava (25 octobre 1854), immortalisée par un certain nombre de peintres Outre-Manche mais également en France, où cette bataille a bénéficié d’une interprétation différente par les artistes.

Mots-Clés

Article au format PDF

Reconstituer le terrain : la modélisation topographique comme outil de compréhension et d’analyse de la représentation de l’événement historique (version PDF) (application/pdf – 2,6M)

Texte intégral

Introduction

1L’étude de la représentation de l’événement historique dépasse le simple cadre de l’histoire de l’art et de l’histoire. En effet, avec le développement des nouvelles technologies, d’autres paramètres permettent de faire progresser la connaissance et l’appréhension de ces représentations, particulièrement lorsqu’il est question de peinture de batailles. L’ouverture au dialogue transdisciplinaire et la convocation de nouvelles possibilités d’analyse, notamment par le biais de l’informatique, ouvrent de nouvelles perspectives de compréhension de ces tableaux, mais aussi des événements qu’ils immortalisent, en croisant l’étude de la génétique des œuvres et l’archéologie de terrain, avec une attention particulière portée à l’archéogéographie. La possibilité de reproduire, d’après des cartes d’état-major de l’époque, croisées avec les cartes actuelles et les données satellites, le relief et le terrain de l’événement, en adaptant les données archéologiques et topographiques, permet de proposer une lecture dynamique et nouvelle sur la perception des faits historiques et leur déroulement.

2Nous proposons ici une étude de cas adaptée à la bataille de Balaklava (25 octobre 1854), restée célèbre dans l’histoire de la guerre de Crimée par la charge de la Brigade Légère de lord Cardigan, immortalisée par un certain nombre de peintres Outre-Manche mais également en France, où cette bataille a bénéficié d’une interprétation différente par les artistes.

3Notre travail s’articule en deux axes centrés autour de l’étude du contexte militaire de l’affrontement de Balaklava et de la modélisation 3D du terrain, cette numérisation de l’espace du champ de bataille introduisant une nouvelle perspective de compréhension de la charge de la Brigade Légère.

Le contexte militaire

4La charge de la Brigade Légère intervient au début de la campagne de Crimée, le 25 octobre 1854, qui met aux prises les troupes françaises, britanniques et ottomanes contre l’armée russe. La ville de Balaklava se situe au sud-est de Sébastopol, dans une anse protégée. Pour mémoire, à la suite de l’agression de l’empire Ottoman par la Russie, un corps expéditionnaire franco-britannique a été envoyé au secours de l’allié turc. Retranchés en Crimée, les Russes tentent de contrer l’offensive des alliés qui débarquent à Old-Fort, le 14 septembre 1854, et se dirigent vers le sud, à la poursuite de leurs adversaires qui se sont enfermés dans Sébastopol à l’issue de la bataille de l’Alma (20 septembre 1854)1. Les alliés établissent le siège devant la ville, tandis que les Russes attendent une armée de secours destinée à écraser les assiégeants entre deux feux. La position avantageuse du port de Balaklava, tenu par les Britanniques, intéresse ainsi les Russes au plus haut point, dans la mesure où sa prise avantagerait la mise en œuvre de l’encerclement des alliés et couperait leur ravitaillement.

5Le matin du 25 octobre 1854, l’armée de secours russe composée de 25 000 hommes débouche des monts Fédioukine. Les deux colonnes qui la constituent déferlent d’Inkerman sur les hauteurs de Balaklava, menaçant directement les positions et le camp britannique. 25 000 hommes provenant d’Inkerman débouchent des monts Fédioukine en deux colonnes commandées par les généraux Liprandi et Jabokritski. Quatre redoutes gardées par des troupes ottomanes en nette infériorité numérique tentent de s’opposer aux assaillants, qui s’emparent des fortifications de fortune et s’emploient à emporter l’artillerie qui les couronne. La base anglaise n’est plus protégée. Le corps d’observation français, en alerte, scrute le mouvement ennemi : les Russes ont investi la plaine et se rangent en bataille. Du haut des crêtes, les Français comprennent que l’objectif de l’attaque n’est pas de tenter un assaut pour délivrer Sébastopol mais de s’emparer du port de Balaklava en vue de détruire la base de ravitaillement alliée et la flotte ancrée dans la rade. Face aux Russes, dans la plaine, les troupes britanniques présentes sont en nette infériorité numérique : environ 2 000 hommes répartis entre la cavalerie de lord Lucan, composée de la brigade lourde de lord Scarlett et de la brigade légère de lord Cardigan, soit près de 1 600 cavaliers auxquels s’ajoutent 650 Highlanders du 93e régiment commandés par sir Colin Campbell, rejoints par les soldats turcs délogés des hauteurs. Dans Balaklava même, on ne compte que 110 soldats d’infanterie de marine et 100 invalides. Le commandant en chef du corps expéditionnaire britannique, lord Raglan, observe la situation depuis les hauteurs et dépêche des renforts tout comme le général français Bosquet : les Guards et les Riflemen sont suivis des 1er et 4e régiments de chasseurs d’Afrique, ainsi que de la brigade Bourbaki. Mais les chemins qui descendent dans la plaine, étroits et difficilement praticables, retardent leur marche : le combat commence sans eux.

6Engagée à 9 heures et demi du matin, la bataille a en premier lieu mis aux prises quelques 900 hussards et cosaques russes lancés au grand galop contre la mince ligne rouge des Highlanders, baïonnette au canon. Les tirs précis des montagnards, en trois décharges successives, ralentissent l’élan et ébranlent l’ardeur des cavaliers qui se scindent en deux. Une partie bifurque sur la droite, où est positionnée la brigade lourde de lord Scarlett. Ses deux régiments s’ébranlent à la rencontre des Russes pour achever de les déstabiliser. Le mouvement a le résultat escompté mais ne peut pas être exploité, l’action de la brigade lourde n’ayant pas été soutenue par une charge en deuxième échelon de la brigade légère de lord Cardigan, ce dernier étant en conflit avec son beau-frère, lord Lucan, qu’il cherche à mettre en défaut en ne prenant aucune initiative sans ordre reçu. Cette inertie permet aux Russes de regagner leurs rangs en emmenant les pièces d’artillerie des redoutes turques. Lord Raglan a tout vu. Il a pesé la faute de Cardigan et l’humiliation de voir les pièces alliées emportées en triomphe à Sébastopol. Il appelle alors son chef d’état-major, le général Airey, et lui dicte l’ordre suivant :

Lord Raglan demande à la cavalerie de se porter rapidement en avant, de suivre l’ennemi et d’essayer de l’empêcher d’emporter les canons. De l’artillerie à cheval peut l’accompagner. La cavalerie française est sur votre gauche. À exécuter immédiatement. R. Airey2.

7Le capitaine Nolan, aide de camp du général Airey, emporte l’ordre au galop et le transmet à lord Lucan trois quart d’heure plus tard, le temps de rejoindre la plaine. Mais le point de vue des deux commandants diffère : lord Raglan domine le champ de bataille et sait donc parfaitement quel objectif il veut que l’on atteigne, alors que lord Lucan est dans la plaine, encaissée au milieu des montagnes, et ne peut voir les redoutes turques prises par l’armée russe qui barre l’accès de la route Woronzov, sur sa gauche. Il ne comprend pas quels canons il doit prendre et l’exprime à Nolan qui aurait répliqué avec fureur : « Ceux-là, milord ! Voilà vos ennemis, voilà leurs canons3 ! »

8Et il aurait montré les pièces d’artillerie russes au fond de la plaine derrière lesquelles sont retournés les hussards et les cosaques. Lord Cardigan fait mettre sa brigade en bataille et, lui‑même donnant l’exemple en tête du 13e dragons légers et du 17e lanciers, échelonnés en première ligne, il lance la charge au grand trot. En deuxième ligne suit le 11e hussards ; le 4e dragons légers et le 8e hussards ferment la marche, soit 658 cavaliers contre 25 000 Russes retranchés derrière une imposante artillerie qui borde le fond et les côtés de la gorge dans laquelle s’engouffre la brigade légère. L’artillerie russe se met à tirer à boulet, à obus et à mitraille sur les cavaliers. À mi-chemin, les pertes sont si lourdes qu’ils ne peuvent plus serrer les rangs, de sorte qu’ils finissent par se lancer au grand galop et chargent à outrance l’ensemble de l’armée de secours ennemie, tuant et blessant plusieurs artilleurs, cosaques et hussards avant de faire demi-tour. Lord Cardigan parvient à revenir indemne avec 195 de ses cavaliers. Ces survivants doivent leur salut à l’action de deux escadrons du 4e régiment de chasseurs d’Afrique, lancés par le général d’Allonville contre les batteries russes postées sur les monts Fédioukine dont ils s’emparent, les empêchant de détruire les restes de la brigade légère4.

9Et, si le champ de bataille de Balaklava a été immortalisé par des photographies prises sur le terrain par les tous premiers reporters de guerre, à l’image de Roger Fenton en 1854 avec son cliché intitulé The Valley of the Shadow of Death (The Royal Collection), qui révèle la quantité impressionnante de projectiles envoyés sur la Brigade Légère lors de sa charge téméraire, les lieux ont beaucoup changé aujourd’hui. La compréhension du contexte historique, stratégique et tactique est donc plus que nécessaire pour envisager de modéliser la configuration topographique du terrain tel qu’il était en 1854. Le recours aux œuvres produites par des témoins, ainsi qu’aux cartes d’état-major et aux photographies d’époque permet ainsi de se familiariser avec la configuration géographique du champ de bataille de Balaklava.

Modéliser le terrain

10La bataille de Balaklava a inspiré de nombreux artistes, notamment outre-Manche, mais elle a aussi donné lieu à des représentations côté français, à l’instar de la composition panoramique exécutée par le capitaine Antoine-Valentin Jumel de Noireterre (1824-1902). Polytechnicien, officier d’ordonnance de Napoléon III, il participe à la guerre de Crimée au sein de l’état‑major général. Peintre de loisir, officier topographe, Jumel de Noireterre exécute plusieurs tableaux à son retour en France, d’après des croquis pris sur le vif. Son Panorama de la bataille de Balaklava, exposé au Salon de 1859, présente une synthèse de l’action prise depuis les hauteurs du plateau de la Chersonnèse. L’œuvre synthétise deux moments de la bataille : la charge de la Brigade Légère et celle des chasseurs d’Afrique, tout en révélant un panorama très précis et soigneusement documenté comme le révèle le cartel topographique explicatif qui accompagne l’œuvre. De fait, pour comprendre ce qui est précisément représenté sur le panorama de Jumel de Noireterre, il est nécessaire de se familiariser avec la topographie de l’époque en complément des rapports d’état-major et des historiques du temps, tels ceux de Camille Rousset et du baron César de Bazancourt5, qui résument le déroulement précis de la bataille.

11Enfin, au-delà de la qualité picturale de la représentation du paysage par un officier d’état-major témoin de l’affrontement, la conception du modèle numérique topographique ne peut être menée à bien sans le précieux appui de la photographie et des cartes produites par les témoins.

12Les clichés de Roger Fenton, déjà cité, complétés de ceux d’autres praticiens anglais et français tels James Robertson et son beau-frère, Felice Beato, ainsi que de Léon-Eugène Méhédin, qui accompagne le colonel Langlois, venu collecter une documentation précise en vue de peindre son futur Panorama de Sébastopol, et de Lassimonne, photographe qui travaille avec le peintre Henri Durand-Brager, également présent sur le terrain, constituent de précieuses sources montrant les caractéristiques topographiques des lieux. L’étude des panoramas et des photographies se complète de celle des nombreuses cartes plus ou moins détaillées publiées dans l’hebdomadaire illustré L’Illustration, qui propose à ses lecteurs un suivi régulier du conflit, assorti d’une importante contribution documentaire émanant directement de contributeurs présents sur le terrain. De fait, pour modéliser le terrain, nous avons, en premier lieu, eu recours à des cartes d’état-major de l’époque signalant les courbes de niveau et indiquant de manière extrêmement précise les différentes positions des troupes. Nous avons ensuite délimité le périmètre du champ de bataille correspondant à celui matérialisé par Jumel de Noireterre dans son tableau. Nous avons procédé à un agrandissement de la carte d’après les limites géographiques voulues. Puis, afin de croiser les données topographiques d’époque avec la configuration actuelle et de pouvoir étudier les modifications du terrain perpétrées par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale en Crimée, qui ont modifié considérablement le terrain, nous avons eu recours à la cartographie par satellite via Google Maps. Or la situation actuelle de la ville de Balaklava ne correspond pas à celle de l’ancien champ de bataille. Il a donc fallu retrouver le périmètre exact en se repérant avec la configuration de 1854. L’étude comparée des courbes de niveau entre 1854 et aujourd’hui révèle un arasement des altitudes, avec une perte moyenne de 200 mètres de hauteur.

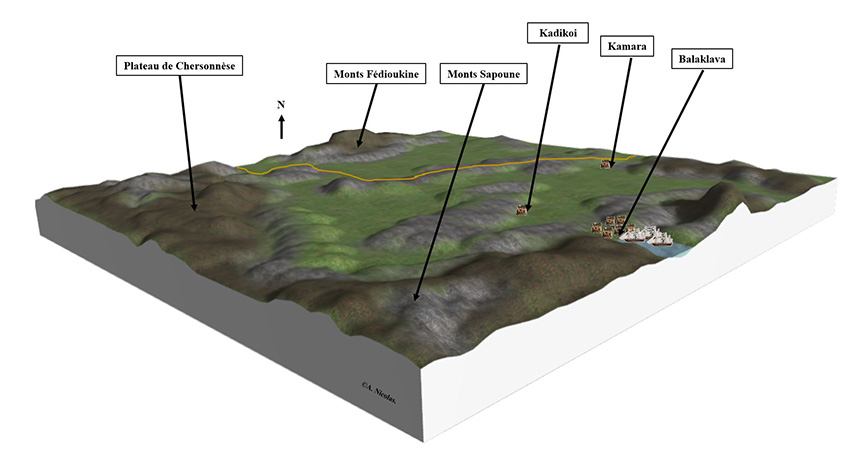

13Nous avons donc privilégié les cartes d’état-major d’époque pour modéliser le terrain, sculpté avec l’aide d’Earth Sculptor qui, outre la précision de rendu qu’il offre, permet de donner un aspect naturaliste au site reconstitué en 3D et de comprendre le point de vue topographique adopté par Jumel de Noireterre dans son Panorama (fig. 1).

Fig. 1. Modélisation topographique du champ de bataille de Balaklava

Voir l’image au format original

Modélisation : Aude Nicolas, 2022.

14Cette reconstitution du terrain donne ainsi un nouvel éclairage sur les événements, soigneusement reproduits par l’artiste dont l’avantage, en tant qu’officier d’état-major et ancien polytechnicien, est de joindre à un coup d’œil soigné et à un trait ferme et précis, la qualité du témoin oculaire impartial, loin des querelles intestines entre lord Lucan et lord Cardignan, mais aussi de l’ordre controversé expédié par lord Raglan, véritablement au cœur du problème : en effet, ainsi que nous l’avons exposé précédemment, la Brigade Légère a chargé le mauvais objectif. Or, la faute a toujours incombé à l’aide de camp qui a transmis l’ordre de lord Raglan, le capitaine Lewis Nolan, tué au début de l’action, que la postérité a retenu comme étant l’unique responsable de l’erreur. Mais l’ordre donné est lui-même imprécis et ne tient pas compte du point de vue des différents protagonistes engagés dans l’affaire. Ainsi, depuis les monts Fédioukine, lord Raglan n’a pas la même perception du terrain, qu’il embrasse dans sa totalité, que lord Lucan, qui donne l’ordre à lord Cardigan de charger. La formulation de l’ordre, trop imprécise, a donc seule conduit à l’erreur d’objectif.

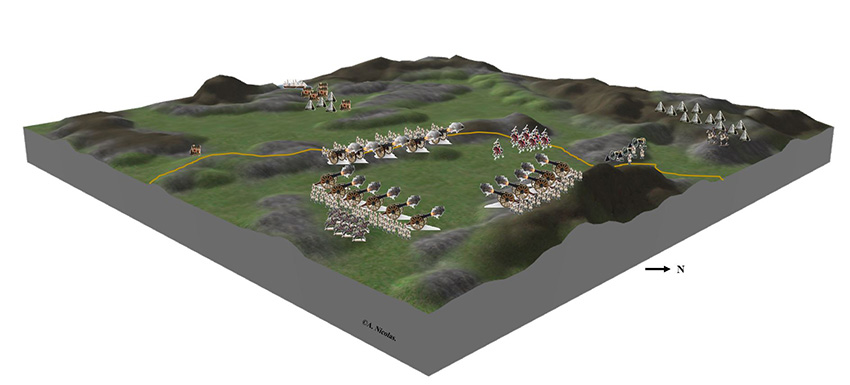

15En nous appuyant sur le Panorama de Jumel de Noireterre pour composer notre MNT, nous avons pu embrasser l’action (fig. 2 et 3) mais aussi en comprendre le déroulement complet, sans parti pris, Jumel montrant les deux charges qui ont été menées lors de cette bataille, celle de la Brigade Légère et celle du 4e régiment de chasseurs d’Afrique emmené par le général d’Allonville. Et, si les artistes anglais, à l’image de sir Richard Caton Woodville ou de lady Elizabeth Butler, tous deux à titre rétrospectif, ont transformé en acte d’héroïsme légendaire la charge désastreuse de la Brigade Légère à Balaklava, Jumel de Noireterre a, de son côté, montré davantage de lucidité et d’objectivité en évoquant la bataille à la manière d’un récit pictural composé tel un rapport d’état-major.

Fig. 2. Position des troupes en présence

Voir l’image au format original

Modélisation : Aude Nicolas, 2022.

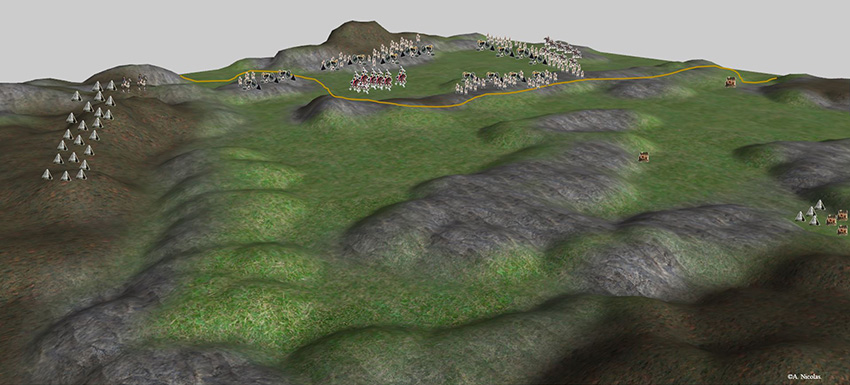

Fig. 3. Contexte topographique et tactique de la charge de la Brigade Légère

Voir l’image au format original

Modélisation : Aude Nicolas, 2022.

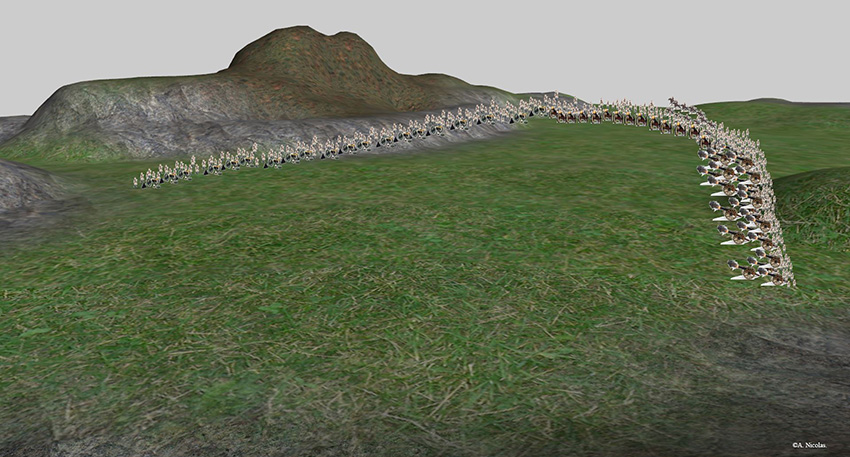

16Le recours à l’étude archéogéographique et à la modélisation numérique du terrain facilitent donc la perception et la compréhension de l’œuvre peinte, de même qu’ils permettent, en croisant les rapports et les données d’état-major ainsi que les témoignages d’époque et les historiques, de proposer une nouvelle interprétation de l’événement avec de nouvelles hypothèses d’étude, notamment sur la responsabilité du capitaine Nolan, alors même que seul l’ordre imprécis et la divergence de points de vue entre les hauteurs (fig. 4) et le terrain (fig. 5) a conduit la Brigade Légère à sa perte comme à la postérité.

Fig. 4. Point de vue de l’état-major franco-britannique depuis les hauteurs

Voir l’image au format original

Modélisation : Aude Nicolas, 2022.

Fig. 5. Point de vue de lord Lucan dans la plaine

Voir l’image au format original

Modélisation : Aude Nicolas, 2022.

Documents annexes

Notes

1 Au sujet du contexte historique, topographique, stratégique et tactique de la campagne de Crimée, cf. Alain Gouttmann, La Guerre de Crimée, 1853-1856. La première guerre moderne, Paris, Perrin (Pour l’Histoire), 2003 ; Alain Gouttmann, « La Guerre de Crimée », Napoléon III, le magazine du Second Empire, n° 1, janvier-février-mars 2008, p. 10-49 ; Brian Holden Reid, L’Âge industriel : guerre de Crimée, guerre de Sécession, unité allemande. 1854-1871, Paris, Autrement, 2001.

2 L’ordre est conservé dans les collections du National Army Museum de Londres (NAM. 1962-11-4).

3 Lord Cardigan’s Memorandum on the Charge of the Light Brigade, 1854 (NAM. 1968-07-288-2). Cf. également : Cecil Woodham Smith, La Charge de la Brigade Légère (The Reason why), Paris, Robert Laffont, 1956 (titre original: The Reason why. The story of the fatal charge of the Light Brigade, Penguin, 1953) ; John et Boris Mollo, Into the Valley of Death: The British Cavalry Division at Balaclava, 1854, London, Windrow and Greene, 1991.

4 Cf. Aude Nicolas, « Les rapports franco-britanniques à travers la peinture militaire représentant la guerre de Crimée », Revue historique des armées, n° 264, p. 19-31 (https://journals.openedition.org/rha/7270, mis en ligne le 6 septembre 2011).

5 Camille Rousset, Histoire de la guerre de Crimée, 2de éd., Paris, Librairie Hachette et Cie, 1878, 3 vol. ; César de Bazancourt, L’Expédition de Crimée jusqu’à la prise de Sébastopol. Chroniques de la guerre d’Orient, 5e éd., Paris, Librairie d’Amyot, 1857, 2 vol.

Pour citer ce document

et d’analyse de la représentation de l’événement historique», Tierce : Carnets de recherches interdisciplinaires en Histoire, Histoire de l'Art et Musicologie [En ligne], Numéros parus, 2023-7, Dossier, mis à jour le : 13/03/2025, URL : https://tierce.edel.univ-poitiers.fr:443/tierce/index.php?id=1011.

Quelques mots à propos de : Aude Nicolas

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)