- Accueil

- > Numéros parus

- > 2023-7

- > Sources

- > L’antialcoolisme à la une. Le Travail. Journal illustré, populaire, anti-alcoolique de Gustave Cauvin (1919)

L’antialcoolisme à la une. Le Travail. Journal illustré, populaire, anti-alcoolique de Gustave Cauvin (1919)

Par Stéphane Le Bras

Publication en ligne le 18 mars 2024

Résumé

Dans le dernier quart du XIXe siècle en France, le mouvement antialcoolique éclot pour alerter et lutter contre ce qui apparaît comme un nouveau fléau social mettant à mal la nation tout entière. Abus et excès de boissons alcoolisées sont condamnés et leurs impacts étudiés, à la fois socialement, médicalement ou économiquement. Dans ce contexte, de nombreuses publications accompagnent le mouvement, dont certaines paraissent régulièrement afin de relayer l’action et les messages des organismes engagés dans ce combat.Le mensuel Le Travail, dont le premier numéro paraît en novembre 1919, s’inscrit dans cet héritage, tout en proposant ses propres codes – journalistiques, graphiques, rhétoriques et verbaux – d’engagement en faveur du mouvement, avec l’espoir soutenu de parler à de nouvelles cibles, capables de s’unir pour vaincre un mal devenu endémique.

Mots-Clés

Table des matières

Texte intégral

Introduction

1Les périodiques s’avèrent des supports prolifiques pour mener des travaux historiques1. À la fois miroirs de leur temps et inscrits dans une généalogie plus longue, les titres de presse, par leur diversité, leur foisonnement et leurs orientations, sont des outils de compréhension indispensables, révélateurs des sociétés passées et de leurs évolutions. À ce titre, la presse antialcoolique en général et Le Travail en particulier ne dérogent pas à la règle.

2En effet, les publications antialcooliques affleurent dès les années 1870 avec l’émergence d’un mouvement antialcoolique organisé et institutionnalisé en France. En réalité, de manière plus éparse, notamment dans les journaux, gazettes ou revues médicales qui traitent de la question alcoologique2, les écrits antialcooliques émergent réellement à compter des années 1850, quand le concept d’alcoolisme chronique se répand en France avec la diffusion des travaux du médecin suédois Magnus Huss, qui fonde la notion3. Dans un contexte de structuration du mouvement après 1870-1871, nous le verrons, ces écrits se rassemblent dans des publications autonomes, liées à des groupements de dénonciation et de prévention contre les consommations addictives, alcool et tabac. Assez logiquement, ces journaux ont leurs propres spécificités, leurs propres orientations ou chevaux de bataille, divisés au début sur les buts et moyens pour lutter contre les dérèglements liés à la consommation abusive des boissons alcoolisées, très vite présentée en raison de son extension dans toutes les strates de la population française comme un fléau social4 voire une nouvelle forme d’épidémie dans certaines villes, dont Paris5. Par exemple, certaines divisions s’opèrent autour de l’attitude à adopter sur la question de l’abstinence, engendrant une scission au sein d’un mouvement presque entièrement unifié sous l’égide de la Ligue nationale contre l’alcoolisme (LNCA) en 1905, et qui compterait près de 130 000 membres à son faîte en 19146.

3Dans le même temps et alors que le mouvement sort des cercles bourgeois dont il est originellement issu, son discours s’étoffe et s’enhardit, aboutissant à des publications et des revendications plus offensives. La principale concerne l’interdiction de l’absinthe, célébrée apéritif star de la Belle Époque, mais tout autant vilipendée pour ses effets extrêmement nocifs sur l’organisme humain et à l’origine d’une maladie, l’absinthisme7. La Grande Guerre et les préoccupations urgentes pour la sauvegarde de « la race française8 » dans un contexte belliqueux poussent les autorités, alors que le discours antialcoolique se radicalise9, à interdire l’absinthe début 1915. C’est une victoire qui, l’espère-t-on, en appellera d’autres, d’où les grands espoirs et attentes au sortir du conflit quand paraît Le Travail.

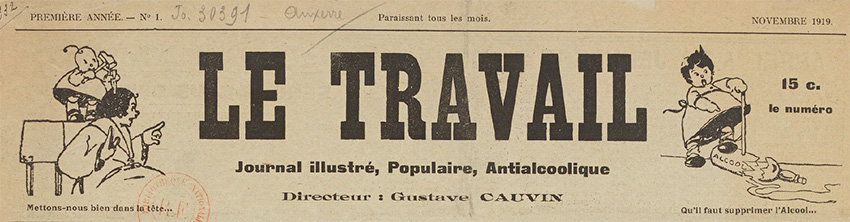

4Celui-ci voit le jour à l’automne 191910, dans un contexte très particulier et animé : sortie de guerre, troubles sociaux, approches des élections et mise en œuvre de la prohibition sur les boissons alcoolisées aux États-Unis. Il est l’œuvre d’un personnage bien connu des milieux antialcooliques, notamment pour son activisme et ses innovations, l’ouvrier Gustave Cauvin11. Né en 1886 à Marseille, il s’est très rapidement singularisé par l’intensité de ses attaques contre l’alcool et ses propagateurs, qu’il s’agisse des producteurs, des marchands ou des législateurs. Cette verve offensive lui vient de sa formation intellectuelle chez les libertaires et sa proximité avec les anarchistes ; il devient alors un personnage influent du mouvement antialcoolique, partageant l’affiche lors de prises de parole publique avec certaines des grandes figures du milieu militant comme le docteur Legrain, Frédéric Riémain ou Louis Buis. Surtout, Cauvin se singularise au début des années 1910 par ses inlassables conférences qu’il accompagne de films cinématographiques de propagande et d’instructions antialcooliques12. Renforcé par le succès de ses conférences et le soutien acquis auprès de la LNCA pendant la guerre, Cauvin décide au sortir de celle-ci de fonder un nouveau journal, financé par cette même LNCA. Un journal qui lui ressemble, à la fois dans la tradition des publications antialcooliques, mais moderne, au discours revendicatif, radical et novateur.

5C’est en suivant son projet, entre héritage et innovation, que nous proposons d’étudier ici le premier numéro de ce nouveau journal.

La presse antialcoolique, une histoire récente mais solidement ancrée

6Le Travail s’inscrit dans une tradition médiatique aussi ancienne qu’est le mouvement antialcoolique. En effet, dès que celui-ci prend son essor dans les années 1870, il est accompagné de publications plus ou moins spécifiques, plus ou moins développées. Incontestablement, dès les premiers temps du mouvement, l’exploitation du support papier pour communiquer, sensibiliser, dénoncer ou prévenir est une norme.

7Le mouvement antialcoolique voit le jour à l’échelle nationale sous sa forme institutionnelle et organisée dans les années qui suivent la défaite contre la Prusse en 1870-187113. Sous l’influence des associations antialcooliques – dites « de tempérance » – anglo-saxonnes puis d’Europe du Nord se développe un « mouvement antialcoolique structuré et d’importance » dans un contexte fébrile où à la suite d’une « série de désastres » (la défaite contre la Prusse, l’occupation, la guerre civile), il est nécessaire de « trouver un exutoire capable de rassembler une élite désemparée ». Ce sera l’alcool ou plutôt son corollaire, « l’ivrognerie », dès lors perçus comme un mal social inquiétant14. La première association à dimension nationale est constituée par la Société patriotique de tempérance, à l’automne 1870. De son côté, sensiblement au même moment, l’Association française contre l’abus de tabac (fondée en 1868) décide de s’attaquer aux excès causés par les spiritueux, avant de changer de nom en 1872, devenant l’Association française contre l’abus du tabac et des boissons alcooliques. Surtout, sous l’égide de l’Académie de médecine, l’Association française contre l’abus des boissons alcooliques voit le jour en mars 1872, avant de devenir la Société française de tempérance un an plus tard15.

8Fort logiquement, dans ce contexte de concurrences mais aussi dans une dimension à la fois pédagogique et édifiante, ces associations, puis leurs successeurs, s’appuient sur les publications papiers afin de prouver, démontrer, convaincre ou rallier. L’Association française contre l’abus du tabac et des boissons alcooliques publie ainsi un Bulletin trimestriel. Celui-ci, envoyé à tous les sociétaires, s’inscrit dans son combat contre « la funeste influence sur la santé » de la consommation de tabac et de boissons alcoolisées mais aussi sur les atteintes « aux intérêts moraux de la société » que cette consommation entraîne. La publication papier régulière participe alors d’un arsenal déployé par l’Association, au même titre que les conférences, les communications envoyées aux sociétés savantes, à la presse généraliste ou aux publications scientifiques qu’elle patronne16. Le Bulletin apparaît donc comme un relai médiatique entre l’association et des interlocuteurs extérieurs, vecteur de l’activité de l’organisme (comptes rendus de séances), de son fonctionnement (règlements, prérogatives des différentes composantes), de ses évolutions (nombre de sociétaires, changements du bureau ou des statuts), de ses études (médicales ou sociales). En résumé, il assure, de manière très classique pour ce type de groupement sous la Troisième république, la fonction de courroie de transmission entre l’Association, ses membres et des personnes ou institutions cibles (la presse, les politiques, le corps médical) à même de faire avancer la cause. Dans un jeu d’influence propre à la modernité communicationnelle offerte par les technologies de cette fin du XIXe siècle17, le Bulletin fait office de porte-voix et de propagande en faveur de la lutte contre l’alcoolisme et ses ravages.

9Au même moment, La Tempérance, le trimestriel de la Société française de tempérance voit le jour avec la même fonction et le même fonctionnement, tout en étant à la fois plus ambitieux et développé : aux comptes rendus d’activité ou de conférences se greffent des études précises sur les évolutions législatives, des enquêtes à l’étranger, des statistiques, une bibliographie sélective et commentée. Par ailleurs, dès le premier numéro et la présentation des objectifs de la Société et de son bulletin, la dimension éducative et son souci de rayonnement extensif sont bien plus marqués : publications à bon marché, conférences ouvertes au public, fondation de cercles antialcooliques, établissement de bibliothèques, remises de prix. La Tempérance, tirée à 1 500 exemplaires (alors qu’il y a 320 sociétaires alors), propose ainsi des « Travaux originaux » ainsi qu’une « Chronique de l’alcoolisme » visant à dénoncer le fléau et à proposer des modes de lutte à travers différentes sous-rubriques18.

10Avec les évolutions techniques propres au monde de la presse en général, ainsi que l’expansion du mouvement en particulier, le support papier sur lequel ce dernier s’appuie se transforme. Si La Tempérance, publiée jusqu’au début des années 1900, garde sensiblement la même forme et la même organisation, d’autres publications apparaissent, avec leurs propres singularités. C’est le cas par exemple de L’Alcool. Journal mensuel. Organe des sociétés fédérées contre l’usage des boissons spiritueuses. Lancé en 1896, sa périodicité est différente, énoncée dès son titre (« mensuel ») et le propos se fait plus ciblé et contextualisé, comme l’indique l’éditorial en ouverture du numéro de novembre 1897 : « Partout, on tourne ses regards vers la jeunesse ; plus que jamais on attend d’elle un effort régénérateur19 », suivi quelques pages plus loin par un appel « Aux instituteurs et institutrices de l’enseignement libre et public20 » dans le contexte de mise en œuvre d’une circulaire promulguant des cours d’antialcoolisme21. Surtout, le discours se veut plus vindicatif et plus radical, rejetant toute tolérance envers les boissons, comme l’affirme haut et fort le président de l’Union française antialcoolique et fondateur de L’Alcool, le docteur Maurice Legrain en 1897. Il appelle à plus de sévérité, au refus de la modération et de la tolérance : « Reconnaître les dangers de l’alcool, c’était bien. Le proscrire, c’était mieux, croyons-nous, c’était surtout logique22. » Dans une logique d’intégration de toutes les forces sociales, le journal appelle également à la mobilisation des femmes23 avec deux articles, « Ce que peut la femme contre l’alcoolisme» par Mme Hudry-Menos en juin 1897 et « Aux étudiants » en novembre. Enfin, symbole de la modernité technique, l’Alcool intègre des illustrations ou de la publicité. Ainsi, dans le numéro de novembre 1897 plus particulièrement à destination du monde enseignant, sont reproduits des tableaux muraux pédagogiques dont celui du docteur Galtier-Boissière désormais bien connu, intitulé « L’alcool, voilà l’ennemi », où sont opposées les boissons alcoolisées industrielles dangereuses et celles naturelles, saines. Les publicités concernent des produits alimentaires basiques (moutarde et cornichons « Bornibus » en 1898), parfois aux vertus bénéfiques (« Phosphatine Falières » pour favoriser la croissance des enfants en 1897), voire médicinaux (« Comprimés de Vichy » en 1897).

11Vingt ans plus tard, Le Travail perpétue ces multiples héritages, tout en offrant sa propre singularité.

Le Travail, entre tradition et modernité

12À bien des égards, Le Travail s’inscrit dans la tradition des publications antialcooliques, depuis les premiers temps, jusqu’aux évolutions plus ou moins récentes.

13Tout d’abord, il reprend la doxa antialcoolique égrenée dans toutes les publications depuis les années 1870, comme en témoignent les « Souhaits de bienvenue » de Marcel Laurent, secrétaire adjoint de la CGT (fig. 1). Il y évoque l’alcoolisme, comme l’« un des plus graves » dangers de la société, dont les « méfaits » en font un « ennemi » au « caractère redoutable », notamment par sa nature trompeuse de « réconfortant, [...] presque un ami ». Laurent y déploie – avec un biais spécifique qui est celui du croisement avec la lutte syndicale, nous y reviendrons plus tard – la rhétorique classique d’un combat entre le bien et le mal, contre un fléau social pervertissant la société : « Que d’hommes seraient restés sains, que de familles seraient heureuses, que de misères seraient évitées si l’alcool avait cessé d’exister ! »

Fig. 1. Souhaits de bienvenue de Marcel Laurent, secrétaire adjoint de la CGT

Le Travail, n° 1, nov. 1919, p. 1.

Voir l’image au format original

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

14Comme son ainé L’Alcool, avec lequel il entretient une vraie filiation dans le ton, le contenu et les objectifs, Le Travail fait également de la jeunesse une cible privilégiée, comme en témoigne cet « Appel à la jeunesse » en page 2. Les mêmes ressorts discursifs et argumentaires employés vingt ans plus tôt sont mobilisés : la jeunesse est encore malléable, contrairement aux adultes ; elle apparaît comme le futur glorieux de la nation, qu’il faut donc convaincre du bien-fondé de la démarche antialcoolique ; elle apparaît comme un relais utile au sein de la famille. Là encore, couplé à l’argumentation classique (« ennemi [...] insidieux, il se présente sous des dehors séduisants [...], l’alcool ruine, abrutie et tue »), se déroule le fil d’une mise en garde à destination des jeunes Français par un inspecteur d’académie dans une région particulièrement touchée par l’alcoolisme, le Finistère24. On s’adresse donc aux enfants, « c’est-à-dire la France de demain, à la génération qui lève », ceux avec « une âme ouverte aux inspirations élevées » pour leur inculquer la « haine » de l’alcool, ce « péril national ». Enfin, dans la veine des publications précédentes, le journal se veut généraliste : les textes d’opinion y croisent les articles purement informatifs et factuels sur le front de l’antialcoolisme, notamment sur ce qui se passe à l’étranger, dans d’autres publications, proposant des bilans quantitatifs ou qualitatifs des ravages de l’alcool, des comptes rendus de l’activité du mouvement ou des décisions des cours de justice impliquant la consommation de boissons alcoolisées en France.

15Dans une même continuité, mais avec ses propres spécificités, le journal se veut aussi un organe de pédagogie, d’édification ou d’instruction. Il s’inscrit ici dans la tradition instaurée dès les années 1870 mais qui avait pris de l’ampleur à compter des années 1890 et 1900 surtout, notamment par les usages de l’illustration. Celle-ci émerge réellement dans les publications antialcooliques dès la dernière décennie du XIXe siècle : on l’a vu en 1897 avec les tableaux muraux antialcooliques dans L’Alcool, qui publie d’autres types d’illustrations, telle cette carte de la consommation d’alcool en France en 190125. Mais les illustrations, cartes, tableaux, bien qu’utiles pour éclairer et démontrer le propos, restent relativement limitées, en grande partie en raison du caractère officiel et sérieux que veulent se donner ces publications dans une période où le texte, sa rigueur, son argumentaire jouent encore dans certains cercles – les milieux antialcooliques sont essentiellement issus de la bourgeoisie libérale – un rôle majeur de prescripteur et de légitimation. Cela explique que la caricature soit utilisée de manière encore limitée voire timide dans les années 1900. Elle commence à l’être toutefois, notamment dans une perspective de vulgarisation. Ainsi dans les Annales antialcooliques, « journal mensuel de vulgarisation et d’études » fondé en 1903 par le docteur Legrain, on retrouve dès le premier numéro une caricature de Bocquillon26, dépeignant un poivrot allongé dans la rue et présenté comme un « incurable ». Cette veine est abondamment exploitée par la suite, notamment dans L’Alarme, bulletin trimestriel de la Société française d’action contre l’alcoolisme fondée par le journaliste et sociologue Jean Finot, dont la première page est toujours composée d’une caricature couvrant les deux-tiers de l’espace.

16Un cap supplémentaire est passé avec Le Travail, dont le premier numéro ne regroupe pas moins de six caricatures et surtout quatre photographies. Cette évolution est bien évidemment due aux mutations technologiques que connaît la presse depuis quelques années, permettant d’incorporer plus d’images, de meilleure qualité et bien plus diversifiées dans leur nature et leur contenu27. Elle résulte surtout du souci de Cauvin de proposer un journal où l’iconographie joue un rôle majeur et accessible au plus grand nombre, comme l’indique le sous-titre « journal illustré, populaire, antialcoolique » en une.

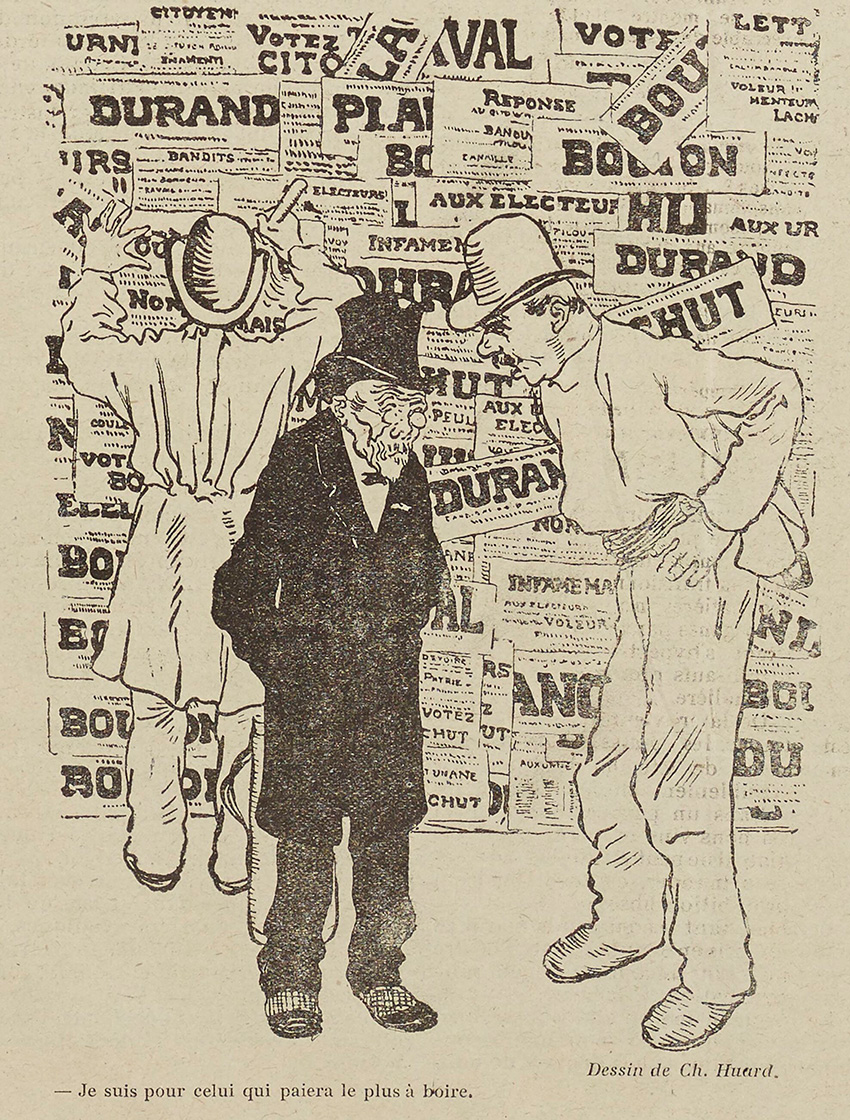

Fig. 2. « Je suis pour celui qui paiera le plus à boire »

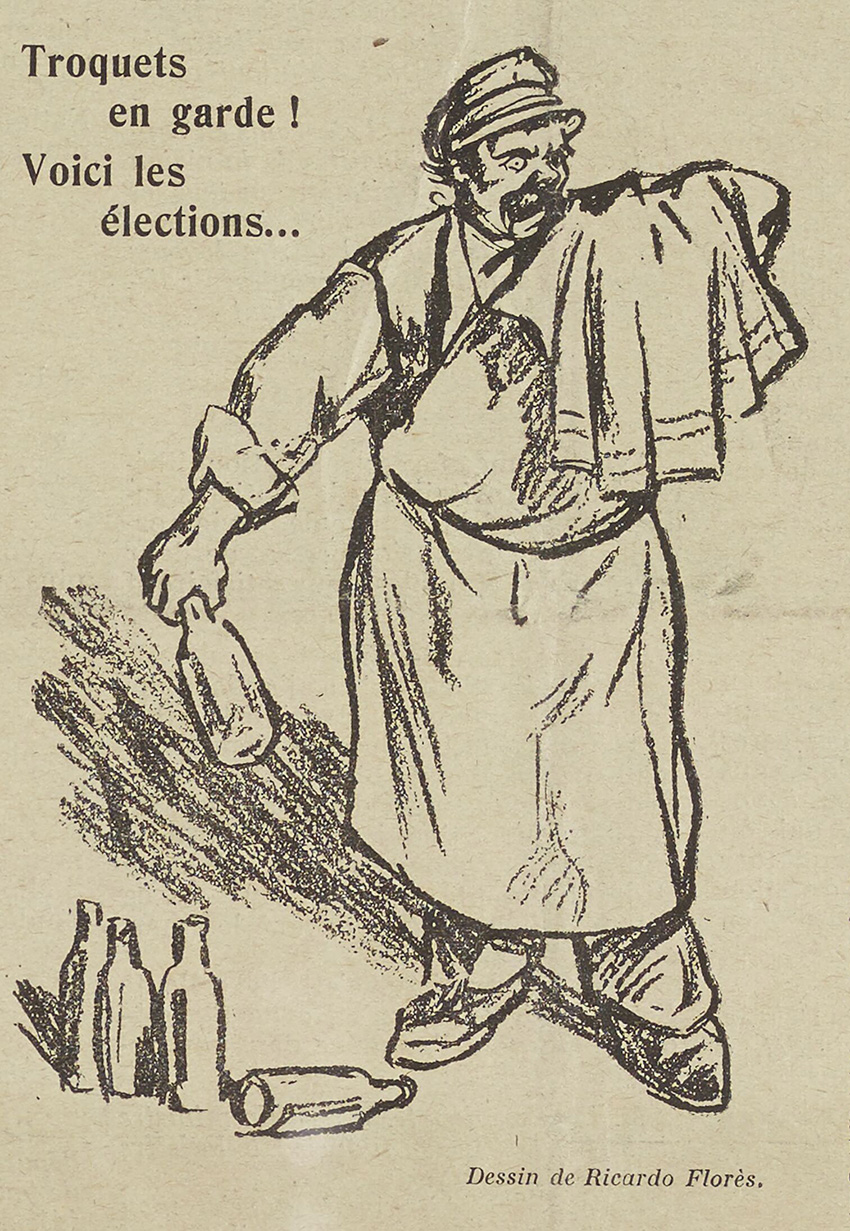

Caricature de Ch. Huard, Le Travail, n° 1, nov. 1919, p. 3.

Voir l’image au format original

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

17En effet, c’est là l’une des singularités de cette publication et, dans sa conception formelle, un écart fondamental avec les pratiques traditionnelles de l’édition antialcoolique. Si la dimension édificatrice et pédagogique est présente dès les années 1870, elle n’est pas à destination directe du grand public, ce que regrette d’ailleurs en 1895 la Société française de tempérance, avouant les difficultés rencontrées par le mouvement en raison d’« une propagande trop discrète28 ». Cela explique la tonalité plus radicale du discours de Legrain ou de Finot, tout comme le souci de vulgarisation des Annales antialcooliques (dirigées par Legrain) ou l’exploitation d’images explicites illustrant les textes dans L’Étoile Bleue, devenue la revue mensuelle de la LNCA à compter de 1906.

18Mais une nouvelle étape est franchie par Le Travail car Cauvin cherche avant tout, dans la lignée de son expérience de propagandiste à travers la France, à toucher le plus grand monde par des outils percutants et simples d’accès : le cinéma dans les années 1900, la presse populaire au basculement des années 1910-1920. C’est très clairement cette dimension à la fois prosélyte et profondément démocratique qui conditionne la conception du Travail.

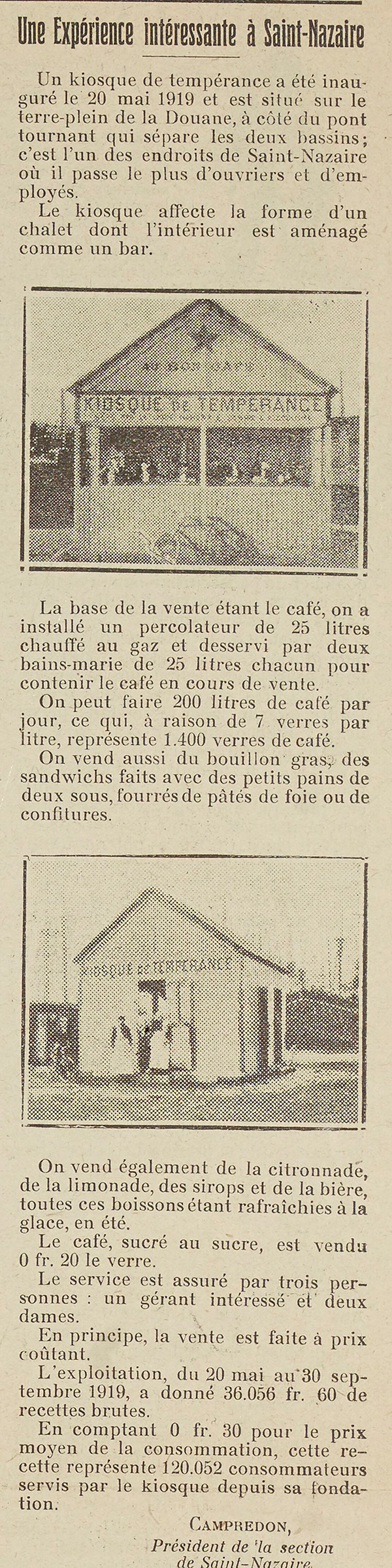

19Cela explique donc l’utilisation de caricatures, servant à éduquer par le rire, la moquerie, la condamnation morale ou la stigmatisation, des ressorts puissants abondamment exploités alors par les milieux antialcooliques29. C’est aussi pour cette raison que le journal publie des photographies, de manière anecdotique pour deux d’entre elles représentant des auteurs d’articles, mais plus significativement dans « Une expérience intéressante à Saint-Nazaire ». Cet article aborde l’ouverture et le fonctionnement d’un kiosque de tempérance dans le port breton30, deux photographies venant appuyer par l’illustration le propos. On est là très clairement dans une démarche de renforcement et de légitimation par l’image ; en d’autres termes, montrer ici, par l’image, que l’antialcoolisme ne se résume pas qu’à des discours et des arguties mais aussi à des actions concrètes, dans le réel, dont la photographie est la preuve indéniable.

Fig. 3. Une expérience à Saint-Nazaire

Le Travail, n° 1, nov. 1919, p. 3.

Voir l’image au format original

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

20Cela explique aussi le format même du journal – quatre pages, à l’instar de la grande presse quotidienne –, plus pratique et plus agréable que les bulletins dont la consultation plus proche de celle d’un livre peut rebuter certains lecteurs. Cette dimension formelle populaire est en outre très clairement renforcée par le prix du journal, 15 centimes, soit à peine 5 centimes de plus que les grands quotidiens populaires de l’époque (Le Matin, Le Petit Parisien, Le Petit Journal) et bien moins que les hebdomadaires d’alors (Le Rire vaut 50 centimes, Le Miroir coûte 40 centimes). Bien évidemment, la modicité du tarif s’explique par la cible de Cauvin : le monde ouvrier. Mais l’intention du directeur de la publication est bien de dépasser ce cercle spécifique, en s’adressant à tous ceux qui pourraient être intéressés par la cause ou qui se considèrent comme antialcooliques, ainsi que l’indique l’encart page 3. Et cet effort de modicité rejoint les aspirations du mouvement dans son ensemble, à l’instar de l’almanach annuel de Ligue antialcoolique, vendu lui aussi à seulement 15 centimes (publicité en bas de la page 3).

21Fruit d’une tradition relativement récente mais solidement prononcée et d’un souci d’originalité de la part de son directeur, Le Travail – et ce premier numéro en particulier – propose un discours inaccoutumé, ancré dans une période très singulière.

Un discours militant fidèle aux rhétoriques traditionnelles

22Par bien des aspects, la prose du Travail reprend les logiques de raisonnement, d’argumentation et de démonstration développées depuis les années 1870 par le mouvement antialcoolique.

23Il en va ainsi par exemple de l’exploitation de la moralisation pour alerter et éduquer. C’est là l’un des leviers classiques de l’argumentaire antialcoolique, que l’on retrouve abondamment dans Le Travail avec l’investissement des deux ressources que sont l’écrit et le dessin. La première est logiquement la plus massivement mise à profit dans une source journalistique au début du XXe siècle. On utilise alors l’emphase, la solennité, l’emballement, l’interpellation, l’injonction ou la sommation pour impliquer le lecteur, et au-delà, dénoncer les pratiques abusives et excessives. C’est ici une manœuvre classique, développée depuis une vingtaine d’années par le mouvement, comme en témoignent certains titres d’articles de presse31 ou de publication32 passés. Ainsi, dans les Annales antialcooliques ou L’Étoile Bleue, la démarche est similaire : on utilise des titres chocs, des expressions limpides et frappantes pour faire réagir le lecteur. En 1904 par exemple, pour évoquer le débat sur les vertus alimentaires de l’alcool, un article dans les Annales antialcooliques évoque les « vantardises de l’alcool » sur la question et professe :

C’est là le miroir aux alouettes. On a tellement fait tourner et retourner, virer et virevolter cette affirmation, on s’est employé, avec une persévérance inlassable, sur les multiples facettes du produit alcoolique, à si bien mettre en vedette la puissance (?) alimentaire, que chacun se laisse prendre et que les plus méfiants accourent33.

24Fort logiquement, Cauvin affichant une certaine proximité avec le docteur Legrain, Le Travail reprend cette veine, notamment dans des titres percutants et apostropheurs : « Appel à la jeunesse », « Le Pilori », « Serons-nous complices ? », « La Faute du Préfet de police », « Complicité criminelle !!! », « La Tribune rouge », etc. Et le contenu est à l’encan, visant à happer la conscience du lecteur et à le pousser à entrer dans le combat, jouant sur des ressorts empathiques (« que de misères seraient évitées si l’alcool avait cessé d’exister34 » ; « Quelle vie de famille est la leur ?... Et on parle de la morale, du foyer, et les “dirigeants” font tous leurs efforts pour favoriser le vice et l’ivrognerie35 ») ou combatifs (« L’alcool est un poison ?... Par tous les moyens, sans trêve et sans répit, crions-le à tous les coins du Monde36 » ; « Nous laisserons-nous encore duper ? Non37 ! »). Des mécanismes discursifs dont la tonalité véhémente et la ponctuation (notamment les points d’exclamation) soulignent le caractère engageant et galvanisant.

25L’ensemble est accompagné de textes courts de diverse nature. On retrouve ainsi des citations ou aphorismes, dont la typologie est accentuée en gras et dont la dimension édificatrice est évidente, ici encore jouant sur les mécanismes affectifs et accrocheurs38 : « La France est le seul pays où le Parlement se montre timide contre le plus exécrable des vices humains » ou « Il y a de la gloire à être l’arbre que le vent tourmente mais qui résiste et qui, l’orage passé, grandit vers la lumière ». Un encart unit le journal et la lutte antialcoolique, mettant en exergue les liens symbiotiques entre l’un et l’autre, sur un ton musclé et sermonneur : « Enfoncez-vous bien dans la tête que ce n’est pas la peine d’être antialcoolique si on n’est pas abonné à notre journal ». De leur côté, les « Échos » permettent de mesurer l’ampleur de l’actualité de la lutte antialcoolique dans de petits textes dont le titre, en gras, résume de manière percutante l’esprit de la nouvelle (« Les dockers s’en mêlent », « Les femmes ont un mot à dire », « Les mercantis falsifient le pinard »). Dans le même esprit, une rubrique, « L’action mondiale », met en relief la place de la France dans le concert des nations et des luttes antialcooliques à l’échelle mondiale. Ici, Norvège, Belgique, Suisse, Italie, Danemark, Canada ou Afrique permettent de se tenir au courant de ce qu’il se passe ailleurs, sur le même champ de bataille. Enfin et surtout une rubrique intitulée « La tribune rouge » vise à présenter les méfaits d’un alcool ici réifié et personnifié (« Son bilan ») et dont on veut pointer les « crimes »39. Des crimes si nombreux, précise l’article dans une emphase propre à ces démarches d’édification, que la place consacrée est en réalité insuffisante car même « six surfaces de papier comme journal n’y suffiraient pas ». Cette situation est d’autant plus dramatique que, comme le mentionne avec justesse le chapeau de la rubrique, dans bien des crimes et délits, l’alcool, élément déclencheur ou accélérateur, n’est pas mentionné, comme nous avons pu le démontrer pour les cas d’insubordination dans l’armée française pendant la Première Guerre mondiale40.

26Ces mécanismes discursifs d’édification et de moralisation écrits sont complétés par une ressource encore plus efficace car immédiatement expressive et signifiante : la caricature. Ici encore, son usage n’est pas surprenant et s’inscrit dans la continuité des pratiques picturales propres au mouvement antialcooliques : affiches percutantes comme la célèbre « L’alcool tue » d’Eugène Burnand en 1903 où un malade, les yeux exorbités, le teint cadavérique, le corps noueux et endolori, agonise en souffrance devant sa famille, prise entre effroi, stupeur et résignation ; chromos éducatifs, que l’on retrouve à collectionner dans les chocolats ou distribués comme bons points à l’école et qui mettent le plus souvent en scène des alcooliques dans des situations de danger ou de désocialisation ; cartes postales pédagogiques ou didactiques, proposant des approches variées (comparaison de deux cerveaux, l’un sain et l’autre d’un alcoolique, mise en scène décrivant sur plusieurs cartes les effets de l’alcool en garnison, représentation d’un fou en camisole et dans sa chambre) ; dessins paraissant régulièrement dans les publications du mouvement. Ces usages ne sont pas très originaux, ils s’inscrivent dans cette IIIe République du coup de crayon41 et bien souvent répondent d’ailleurs aux mêmes techniques que les grands alcooliers de l’époque (Byrrh, Dubonnet, Pernod, etc.).

27Ici, Le Travail ne fait pas exception à la règle. Dès le bandeau, les ressorts de la caricature sont exploités dans une saynète où deux personnages se répondent d’un côté et de l’autre du titre.

Fig. 4. Caricatures du bandeau de Une

Fig. 4. Caricatures du bandeau de Une

Le Travail, n° 1, nov. 1919, p. 1.

Voir l’image au format original

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

28À gauche, une mère qui apostrophe « Mettons-nous bien dans la tête... » pendant que son bébé joint l’acte à la parole en frappant avec un marteau et un burin sur le crâne de la mère. À droite, une petite fille qui vient de briser une bouteille d’alcool finit la phrase de la mère : « ... qu’il faut supprimer l’alcool ». D’emblée, le ton est donné : celui de l’injonction (« mettons-nous »), de l’humour grinçant (le bébé marteleur), de l’implication de toutes les franges de la société dont les plus vulnérables qui sont aussi ceux qui portent les plus grands espoirs, de la radicalité (« supprimer l’alcool »). Il faut noter que cette saynète est récurrente dans le temps, mais avec une variante. En effet, dans tous les numéros, la petite fille de droite reproduit le même geste et la même parole, répondant à chaque fois à une situation de gauche différente, mettant ainsi en évidence la pluralité des registres d’action contre l’alcool.

29Les autres caricatures sont, elles aussi, assez conventionnelles : on y retrouve l’ennemi-phare des antialcooliques, le bistrotier, un poivrot rentrant à la maison, une discussion envenimée au café, une discussion entre amis dans la rue, un homme saoul battant le pavé42. Toutes ces mises en scène participent d’une même matrice de discours, d’une grammaire picturale antialcoolique traditionnelle faisant alterner espace privé et espace public, impliquant toutes les catégories sociales. Plus spécifiquement, on y retrouve l’épouse qui doit supporter les affres de la vie en commun avec un alcoolique, le bistrotier, tour à tour victime ou complice des alcooliques, les amis devisant autour d’enjeux liant affaires personnelles, affaires publiques et boissons alcoolisées. Le tout est façonné, assez classiquement, par un humour alternant entre l’âcreté et le grotesque, jouant sur le second degré et le sibyllin, moquant la veulerie et la bêtise. Dans tous les cas, il s’agit de stigmatiser, là aussi dans une démarche comminatoire et dénonciatrice propre au mouvement antialcoolique de l’époque, à la fois les boissons et les buveurs, mais aussi ceux qui les aident à s’intoxiquer.

30Et c’est ce souci de la prise de conscience nécessaire face à une nation ruinée et abrutie par l’alcool qui pousse Cauvin et son équipe à passer un cap dans la radicalité du propos.

L’ouverture vers de nouveaux fronts

31À plusieurs points de vue, nous venons de le voir, Le Travail se révèle novateur dans sa manière d’aborder la communication et la promotion de la lutte antialcoolique. Mais, tout en assumant une filiation avec les publications des périodes antérieures, par la tonalité radicale de son propos et ses cibles, il fait montre d’une véritable rupture.

32S’adresser aux ouvriers, pour commencer, n’est pas une nouveauté. Certes, le mouvement ouvrier lui‑même a mis longtemps pour entrer dans le combat antialcoolique, à la fois pour des raisons idéologiques (c’était une lutte considérée bourgeoise) mais aussi en raison d’autres impératifs et enjeux plus essentiels ou urgents. Toutefois, dans les années 1890, un basculement s’opère et l’alcoolisme est alors perçu par les milieux militants comme un outil de domination et de soumission des ouvriers par le patronat43. Il faut donc le combattre : conférenciers44 et publications socialistes l’attaquent frontalement, telles L’Émancipation, organe des associations ouvrières du Midi45 ou plus tard La Bataille Syndicaliste, relais officieux de la CGT46. Un journal antialcoolique voit même le jour dans la sphère militante : Le Réveil du peuple, l’organe mensuel de l’Association des travailleurs antialcooliques puis de la Fédération ouvrière antialcoolique, fondé en 190847.

33Ces initiatives à destination du monde industriel ne sont bien évidemment pas les seules ni les premières. En réalité, dès la naissance d’un embryon de mouvement antialcoolique organisé en France, la question des abus de boissons dans la classe ouvrière inquiète, reprenant en partie des peurs liées à cette classe sociale émergente, qu’il faut encadrer et moraliser48. Cela perdure quand le mouvement se structure réellement : en 1873, le premier numéro de La Tempérance, dès son premier article présentant son périmètre d’action et ses ambitions, évoque la « fondation de cercles d’ouvriers » afin d’y « établir des bibliothèques » et présenter les « dangers de l’intempérance »49. Dans cette lignée, les publications qui suivent font de la question de l’alcoolisme ouvrier un axe majeur du déploiement de leur discours et de leur intervention dans l’espace public.

34Là où Le Travail marque une réelle rupture fondamentale, c’est dans l’intention d’une publication généraliste de s’adresser directement aux ouvriers, dans un journal abordable financièrement et relayant les prises de position syndicales sur le sujet. À cet égard, il s’inscrit dans la continuité du Réveil du peuple (prix modique et discours à destination des travailleurs) mais, différence majeure, sans être affilié directement au monde ouvrier. Cette indépendance permet dès lors de mobiliser un large lectorat populaire afin qu’il prenne conscience du mal endémique qui l’affaiblit et qu’il agisse en conséquence. Bien évidemment, de par son titre et dès son éditorial, la publication se positionne d’emblée dans le champ productif, appelant à alléger la peine des travailleurs, à renforcer leur dignité, à être capable de s’organiser pour lutter, avec une conscience éclairée, pour une société meilleure et contre ses ennemis50. Assez logiquement, le journal se fait le relais de l’activité syndicale sur le sujet, soit par le biais d’articles écrits par des militants syndicaux soit en reprenant les comptes rendus de réunions ou de motions des syndicats eux-mêmes. Dès la première page, l’ouvrier cannier Eugène Quillen, secrétaire du conseil judiciaire de l’Union des Syndicats de la Seine interpelle sur la lutte nécessaire des travailleurs unis contre l’alcool51. Il se félicite de « la lutte entreprise depuis une quinzaine d’années par les militants des syndicats ouvriers contre l’alcool-boisson » afin de « vaincre cet ennemi du peuple ». La troisième page relaie pour sa part un extrait d’un rapport contre l’alcoolisme présenté lors du congrès confédéral de la CGT, tenu à Lyon quelques mois auparavant52. Mais il faut dépasser le simple cadre militant et agir pour la société dans son ensemble, contre « ce fléau qu’est l’alcoolisme », « source de malheurs pour la société actuelle [et] future, [qui] alimente le crime et la folie ». C’est dans le même esprit que la dernière page est largement occupée par « un appel des syndicats ouvriers » de l’Union des syndicats de Meurthe-et-Moselle (fig. 5), appelant aux « Camarades ! Ouvrières et ouvriers ! », englobant même les « Paysannes et paysans ! » contre cet « alcool qui tue », qui participe à la grande peur de l’époque, la « dégénérescence de la race », engendrant « les larmes et les souffrances des femmes et des mioches s’étiolant dans des taudis sordides » (fig. 5). Sans conteste, le règlement de la question sociale, dans tous ses aspects, passe par le règlement de la question alcoolique.

Fig. 5. « Notre offensive – La Semaine antialcoolique de Nancy »

Appel des syndicats de Meurthe-et-Moselle, Le Travail, n° 1, nov. 1919, p. 4.

Voir l’image au format original

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

35Cette urgence, couplée à une actualité brûlante et tendue, légitime – autre double rupture majeure du journal – le ton très offensif de la publication.

36En effet, à de rares exceptions (comme le docteur Legrain, qui utilise plus l’ironie intellectuelle ou l’invective raffinée), le propos général du mouvement est assez souvent modéré, raisonnable et mesuré, en dépit des constats terribles qui sont dressés. Avec Le Travail, un seuil semble dépassé et assumé, à la fois dans une logique de mobilisation quasi militaire et de responsabilisation patriotique dans le contexte de sortie de guerre. Désormais, dans une nouvelle dynamique lexicale et rhétorique, il ne s’agit plus seulement d’édifier et de moraliser. Il faut faire faire réagir par le choc des propos et la mise en cause ciblée. Dans la veine et la tonalité des publications syndicalistes des années 1910, ce sont ainsi des termes forts qui sont employés pour décrire la situation et provoquer la prise de conscience. Eugène Quillent emploie ainsi le terme de « chancre de l’humanité » pour décrire l’alcool, très largement assimilé dans le même article à un « poison », un terme qui revient à de multiples reprises dans ce premier numéro (quatorze fois). Ce lexique n’est pas une nouveauté, les médecins eux-mêmes l’utilisent dès les années 1850, mais par la récurrence de son emploi et son matraquage, il vise à la prise de conscience. Celle-ci est évidente quand les lecteurs sont directement interpellés, réduits à de tristes rôles de potentiels « complices » s’ils n’agissent pas53. Cette invective ne se limite pas aux seuls lecteurs. Les hommes politiques sont aussi accusés de favoriser l’épidémie alcoolique, tel Constant Verlot, député des Vosges, stigmatisé pour avoir demandé l’extension du droit de distillation à chaque commune de son département et qui mériterait d’être mis au « pilori » comme en témoigne le titre de l’article dénonçant son intervention54. Idem pour le préfet de police de Paris, Fernand Popian, accusé de trop de libéralité envers les horaires d’ouverture des bistrots, une véritable « faute55 » par ses effets toxiques sur la santé publique.

37Il faut dire que le contexte est très spécifique, à la fois en raison d’une actualité sociale tumultueuse56 et de l’approche imminente des élections législatives, les premières depuis la fin des combats. C’est pourquoi plusieurs articles font références aux « électeurs », aux « parlementaires », à la « foire électorale », aux « politiciens »57. On espère en effet, autour de Cauvin et de certains de ses partenaires, que les futures élections vont pouvoir faire avancer la cause, notamment en aboutissant à ce qui là aussi fait figure de radicalité dans le « Pays du boire » : la suppression de l’alcool, envisagée partiellement ou totalement dans plusieurs textes58.

38En effet, le journal ne se limite pas à la cible préférée du mouvement antialcoolique, les débits de boissons, lieux de débauche par excellence, et leur propriétaire, figure du mal, caricaturé au centre de la une tel un combattant arc-bouté sur ses privilèges, prêt à défendre, bouteille à la main et bouclier en torchon, son troquet et dont toute la profession est assimilée avec une violence lexicale brutale et féroce à des « empoisonneurs » sur la même une.

Fig. 6. « Troquets en garde ! Voici les élections… »

Caricature de Ricardo Florès, Le Travail, n° 1, nov. 1919, p. 1.

Voir l’image au format original

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

39Le Travail va effectivement plus loin en envisageant, à l’instar de ce qui se passe alors aux États‑Unis59, la suppression des alcools. C’est une démarche relativement nouvelle60 en France où l’antialcoolisme s’est longtemps singularisé par une certaine clémence vis-à-vis des boissons elles-mêmes, stigmatisant principalement les excès de consommation et appelant surtout à la tempérance et à la modération, deux notions bien floues. D’ailleurs, signe de ces apories, si l’article relayant la motion de la CGT appelle bel et bien à l’interdiction des vins alcoolisés (type quinquinas) et des alcools de consommation de toutes sortes, il entend tolérer la consommation des boissons dites hygiéniques61, à savoir les boissons fermentées, tout en reconnaissant que vin, bière et cidre « produiront encore, il est vrai, des alcooliques62 ».

40Cela n’empêche pas Le Travail, dans une dynamique maximaliste, de s’attaquer au vin, pourtant totem de la civilisation alimentaire française. En témoigne l’article « Le Pilori » où le député du Midi viticole, Édouard Barthe, est accusé de se mettre à plat ventre devant les marchands d’alcool et où la revue dans laquelle est relayée son action parlementaire, La Revue viticole, est surnommée « La Revue alcoolique ». Surtout, sur la même page, un autre texte évoque « Les dangers du Pinard », pourtant élevé au rang de symbole national pendant le conflit63, et dont désormais il ne semble plus faire de doute qu’il occasionne alcoolisme et troubles toxiques. Et si son auteur, le docteur Etienne Martin, n’appelle pas à une interdiction des vins, il précise bien que si elle n’est pas possible « maintenant », elle doit donc être envisagée dans le futur, un futur salutaire. Cet horizon d’attente est une réelle prise de position originale, radicale et particulièrement innovante pour une publication de ce type et de cette époque.

Conclusion

41À l’image d’autres acteurs de la lutte antialcoolique, Gustave Cauvin est lancé, lorsque paraît le premier numéro du Travail, dans une véritable croisade contre une épidémie qui ne dit pas son nom et avance à plus ou moins bas bruit.

42Pour faire avancer la cause, il décide, fort du succès rencontré avec ses conférences cinématographiques, d’exploiter une nouvelle ressource, la presse populaire, mensuelle dans un premier temps, puis l’espère-t-il dans son éditorial, très rapidement bimensuelle voire hebdomadaire. Le Travail s’avère un instrument pertinent dans cette lutte contre un poison dont il faut dénoncer, affirme-t-il aussi dans son éditorial, la nocivité et la toxicité « à tous les coins du Monde ». Dans une époque d’espérance en une révolution sociale au sortir d’un conflit qui a meurtri la civilisation occidentale, la lutte contre l’alcoolisme apparaît pour le libertaire Cauvin comme un des puissants leviers de transformation et de mutation de l’ordre social.

43Pour y arriver, il crée un mensuel héritier d’une tradition discursive et argumentative bâtie essentiellement à compter des années 1870 mais s’appuyant sur une forme journalistique moderne, des outils de communication innovants et une radicalité nouvelle pour le mouvement. Surtout, en s’adressant directement aux classes populaires, il cherche à faire sortir la rhétorique et le discours stigmatisant les boissons et leurs excès des cercles purement antialcooliques. En somme, il vise, par le propos harangué et fougueux, par l’image percutante et évocatrice, par le support accessible à tous, à sensibiliser au nécessaire combat, à pousser pour une inévitable prise de conscience au combat et à démocratiser un plaidoyer pour une société plus saine, expurgée d’un mal endémique.

44L’expérience ne sera pas un succès. Le journal ne paraît que deux ans et pour 23 numéros. Il est suivi d’une autre tentative menée par Gustave Cauvin, depuis Lyon cette fois-ci, avec La Fraternité, nouveau mensuel consacré majoritairement – mais pas intégralement comme l’indique son titre « journal illustré, populaire, antialcoolique, d'hygiène morale et sociale » – à la lutte antialcoolique, qui semble rapidement disparaître lui-aussi, fin 1925, ici aussi faute de ventes suffisantes pour couvrir les frais d’édition. Ce n’est pas une surprise car les années 1920 marquent une très nette inflexion pour l’activité du mouvement antialcoolique en France64. Il n’en demeure pas moins que, pour la recherche en histoire sociale en général et celle sur la consommation des boissons alcoolisées et ses dérives en particulier, Le Travail s’avère une excellente ressource, mettant en exergue les spécificités d’un discours original et les aspirations novatrices de certains des acteurs de la lutte contre les effets délétères de l’alcoolisme sur la société française du premier XXe siècle.

Documents annexes

Notes

1 Pour des réflexions plus approfondies ainsi que de nombreuses autres références sur le sujet, voir l’article de Dominique Kalifa et Alain Vaillant, « Pour une histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle », Le Temps des médias, n° 2, 2004, p. 197-214. Pour un cas d’étude plus précis mais permettant d’aborder les enjeux du traitement historiographique de la presse sur le temps long, voir Dominique Pinsolle, Le Matin (1884-1944). Une presse d’argent et de chantage, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012.

2 Sur le sujet, voir Myriam Tsikounas, « Le discours alcoologique en France au XIXe siècle (1837-1873) », Les Cahiers de l’Ireb, n° 9, 1989, p. 57-73.

3 Henri Bernard, « Alcoolisme et antialcoolisme en France au XIXe siècle : autour de Magnus Huss », Histoire, économie et société, n° 4, 1984, p. 609-628. Les premiers écrits de Huss sur le sujet datent de 1848, complétés ensuite entre 1849 et 1852.

4 « Semaine scientifique – Le fléau de l’alcoolisme », La Revue de France, 4 mars 1871, p. 61.

5 « Revue scientifique », Le Correspondant, 1872, p. 565.

6 Sur le sujet et pour une synthèse complète, voir Bertrand Dargelos, La Lutte antialcoolique en France depuis le XIXe siècle, Paris, Dalloz, 2008.

7 Maurice Gourmet, Alcoolisme et absinthisme, Montpellier, Firmin et Cabirou, 1875. L’expression est utilisée dès la fin des années 1850 par le docteur Benestor Lunel, puis propagée par des médecins aliénistes étudiant les effets de l’alcoolisme de premier plan, tels les docteurs Auguste Voisin ou Valentin Magnan.

8 Voir par exemple « À tous nos lecteurs », L’Alarme, avril 1916.

9 Sur ces questions et pour une mise à jour la plus récente sur le mouvement antialcoolique français, voir Victoria Afanasyeva, Cherchez la femme. Histoire du mouvement antialcoolique français, 1835-1954, Paris, IFJD, 2021.

10 Le premier numéro, objet de la présente étude, est disponible en ligne sur Gallica.

11 Voir sa fiche – mais incomplète ; rien n’est dit sur Le Travail – dans le Maîtron, en ligne.

12 Nina Almberg et Tangui Perron, « La propagande par le film : les longues marches de Gustave Cauvin », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, n° 66, 2012, en ligne.

13 Pour de plus amples informations sur le sujet des premiers temps, voir l’article fondateur de Didier Nourrisson, « Aux origines de l’antialcoolisme », Histoire, économie et société, n° 7-4, 1988, p. 491-506.

14 Ibid., p. 494-498.

15 Pour une généalogie synthétique du mouvement antialcoolique, et notamment ses premières années, voir le carnet de recherche de Victoria Afanasyeva.

16 « Aux lecteurs », Bulletin de l’Association française contre l’abus du tabac et des boissons alcoolisées, n° 1, 1872, p. 1 et 2.

17 Pierre Louis Albert, Histoire de la presse, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 2018 (12e éd.).

18 Voir La Tempérance, n° 1, 1873, p. I-IV puis p. 60-61 pour la présentation technique du bulletin.

19 « Notre numéro spécial », L’Alcool, nov. 1897, p. 154.

20 Ibid., p. 156.

21 Sur le sujet, voir Didier Nourrisson et Jacqueline Freyssinet-Dominjon, L'école face à l'alcool. Un siècle d'enseignement antialcoolique, 1870-1970, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2009.

22 « Séance générale de la Ligue - Discours de M. le Dr. Legrain », L’Alcool, juin 1897, p. 85.

23 Sur le sujet de l’investissement des femmes françaises, voir V. Afanasyeva, Cherchez la femme..., op. cit.

24 Sur le sujet, voir Thierry Fillaut, Les Bretons et l’alcoolisme (19e-20e siècle), Rennes, ENSP, 1991.

25 « La consommation d’alcool en France en 1900 », L’Alcool, juin 1901, p. 98.

26 « Chez les incurables », Annales antialcooliques, n° 1, 1903, p. 17.

27 Sur le sujet, voir les travaux de Christian Delporte, par exemple pour le plus récent, avec Pascal Ory et al., La caricature... et si c’était sérieux ? Décryptage de la violence satirique, Paris, Nouveau Monde, 2015.

28 « À nos lecteurs », Bulletin de la Société française de tempérance, 1895, p. 3.

29 Voir sur le sujet Henri Gomez (dir.), Les Représentations de l’alcoolique. Images et préjugés, Toulouse, Érès, 2014.

30 Sur un sujet connexe, voir Victoria Afanyeseva, « Le comité antialcoolique des dames du Havre et ses établissements de tempérance (1897-années 1930) », Histoire, économie et société, vol. 42, n° 1, 2023, p. 47-60.

31 Lucien Jacquet, « Alcool. Maladie. Mort », La Presse médicale, 9 décembre 1899.

32 Citons le journal L’Alarme, bulletin trimestriel de la Société française d’action contre l’alcoolisme.

33 « Petites chroniques », Annales antialcooliques, mars 1904, p. 48. Les italiques et le point d’interrogation sont d’origine.

34 « Souhaits de bienvenue », Le Travail, n° 1, nov. 1919, p. 1.

35 « Le triomphe des empoisonneurs », ibid.

36 « Le Travail », ibid.

37 « Serons-nous tous complices ? », ibid., p. 2.

38 La première citation est de Charles Richet de l’Académie des sciences, la seconde d’Édouard Herriot, alors maire de Lyon. Les deux se trouvent page 2.

39 Le Travail, n° 1, nov. 1919, p. 2-4.

40 Stéphane Le Bras, « L’ivresse dans l’armée française pendant la Grande guerre. Un mal pour un bien ? », dans Matthieu Lecoutre (dir.), L’ivresse entre le bien et le mal, de l’antiquité à nos jours, Bruxelles, Peter Lang, 2018, p. 167-186.

41 Vincent Chambarlhac et Bertrand Tillier (dir.), Coups de crayons sous la Troisième République, Neuilly-lès-Dijon, Le Murmure, 2017.

42 Le Travail, n° 1, nov. 1919, p. 1-4.

43 Pour résumer, l’alcool est un produit qui permet au patron à la fois de limer les capacités de résistance de l’ouvrier, mais aussi un facteur de troubles, de divisions internes et de dérives qui nuisent à l’union et à l’image du monde militant. Sur le sujet, voir Jacqueline Lalouette, « Alcoolisme et classe ouvrière en France aux alentours de 1900 », Cahiers d'histoire, vol. 42, n° 1, 1997, p. 89-107. Les débats et polémiques quant à l’intervention des socialistes sur ces questions restent encore nombreux toutefois, comme l’explique Émile Vandervelde, Essais socialistes : l'alcoolisme, la religion, l'art, Paris, Felix Alcan, 1906.

44 Marcel Granet, Contre l’alcoolisme, un programme socialiste, Paris, Librairie du Parti socialiste, 1911.

45 Voir par exemple « Alcoolisme et progrès », L’Émancipation, Journal d’économie politique et sociale, 15 mai 1895, p. 73.

46 Voir par exemple « L’antialcoolisme dans la Seine-inférieure. Les délibérations de la Société antialcoolique d’Elbeuf », La Bataille. Organe quotidien syndicaliste, 15 janv. 1917.

47 Je remercie Victoria Afanasyeva de m’avoir indiqué l’existence de cette publication.

48 C’est l’une des motivations de la première des sociétés antialcooliques de France, la Société de sobriété d’Amiens en 1835.

49 La Tempérance, 1875, p. III.

50 « “Le Travail” », Le Travail, nov. 1919, p. 1.

51 « Les Travailleurs contre l’Alcool », ibid.

52 « Au nom des “deux millions” de Travailleurs, le Congrès de la CGT réclame : l’interdiction de l’alcool », Le Travail, nov. 1919, p. 3.

53 « Serons-nous complices ? », Le Travail, nov. 1919, p. 2.

54 « Le pilori », ibid.

55 « La faute du préfet de police », ibid.

56 Sur le sujet, voir Gérard Noiriel, « Les grèves de 1919 en France. Révolution manquée ou mouvement d’humeur ? », French Politics and Society, vol. 8, n° 1, 1990, p. 48-55.

57 Le Travail, n° 1, nov. 1919, p. 1-2.

58 Dont deux dans l’activité des sections (p. 4), dans l’« Appel des syndicats ouvriers » (p. 4) et la motion du Congrès de la CGT qui l’aborde (p. 3).

59 La prohibition totale des boissons alcoolisées aux États-Unis est adoptée en deux temps : en janvier 1919 par le 18e amendement de la constitution puis en octobre par le Volstead Act.

60 Victoria Afanasyeva montre que c’est principalement durant la guerre que cette revendication dépasse les rangs marginaux des seuls abstinents dont la figure de proue est le docteur Legrain, ainsi que nous l’avons vu avec son appel dans L’Alcool en 1897.

61 Sur le sujet, voir Stéphane Le Bras, « “Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons”. Anatomie d'une légende (XIXe-XXe siècle) », dans Philippe Bourdin (dir.), Faux bruits, rumeurs et Fake news, Paris, CTHS, 2021, en ligne.

62 « Au nom des “deux millions” de Travailleurs, le Congrès de la CGT réclame : l’interdiction de l’alcool », Le Travail, n° 1, nov. 1919, p. 3.

63 Sur le sujet, voir Stéphane Le Bras, « Une industrie patriotique ? La filière des boissons alcoolisées pendant la Grande Guerre », dans Patrick Fridenson et Pascal Griset (dir.), L’industrie dans la Grande Guerre, Paris, IGPDE, 2018, p. 449-464.

64 Voir les travaux très neufs de Victoria Afanasyeva sur une période mal connue, notamment le chapitre « Antialcoolisme démodé » dans Cherchez la femme..., op. cit., p. 243-250.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Stéphane Le Bras

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)