- Accueil

- > Numéros parus

- > 2022-6

- > Dossier

- > Le capitanat à l’épreuve du patriarcat : la maison Bellas à la fin de l’Ancien Régime

Le capitanat à l’épreuve du patriarcat : la maison Bellas à la fin de l’Ancien Régime

Par Frédéric Candelon-Boudet

Publication en ligne le 30 janvier 2023

Résumé

Les papiers de Bellas, négociant et armateur à Bordeaux, mêlent considérations personnelles et professionnelles. Ils nous dévoilent les rapports entre Jean Bellas et son capitaine et futur gendre Jean-Jacques Desbordes, et l’intimité d’une cellule familiale en pleine recomposition en lien avec les trafics au long cours avec les colonies françaises de la Caraïbe.

Mots-Clés

Table des matières

Article au format PDF

Le capitanat à l’épreuve du patriarcat : la maison Bellas à la fin de l’Ancien Régime (version PDF) (application/pdf – 1,6M)

Texte intégral

1« Deux livres trouvés chez le sieur Bellas dans lequel il y a quatre comptes séparés, avec un paquet sur lequel le scellé est apposé qui renferme des billets acquittés1 ». Noyée dans la pléthorique sous-série 7 B des Archives départementales de la Gironde2, inventoriée avec les « fonds divers3 » des négociants entre le livre journal d’un marchand en bonneterie et mercerie périgourdin et celui d’un confrère bordelais spécialiste de la vente d’huiles et de produits coloniaux dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la liasse ayant appartenu à l’armateur Jean Bellas passerait presque inaperçue. Réduit à un « brouillard pour la vente de la cargaison du navire le Saint-Hubert, capitaine Desbordes, appartenant à Mr Bellas, négt à Bordx, dans son voyage au Cap-Français en 1783 » assorti de quelques pièces de comptabilité égarées et d’une « copie de lettres à l’usage de Monsieur Bellas cadet4 » interrompue en plein voyage, le fonds ne brille pas par l’abondance de ses papiers. Pourtant, il questionne avec une acuité renouvelée les modalités d’association du capitanat au négoce bordelais à la toute fin de l’époque moderne5, d’autant que le vide historiographique autour du commandement maritime est en voie d’être résorbé6. De 1781 à 1784, la correspondance entre le négociant Jean Bellas et son capitaine Jean-Jacques Desbordes expatrié au Cap depuis la capitale de la Guyenne7 ne se contente pas de mettre au jour l’étroitesse des rapports entre les deux agents économiques ayant en partage de ne pas être natifs de Bordeaux, le commerce avec les Îles, enfin une vie de famille en devenir. Situation somme toute ordinaire en Bordelais, d’autres cotes plus abondantes encore permettent d’approcher cette connivence avec un luxe de détails8. L’intérêt du fonds réside néanmoins dans le fait qu’il se fait l’écho, en temps réel serait-on tenté d’écrire, de la temporalité, des logiques, des démarches et des multiples arbitrages présidant à de tels rapprochements à la fin de l’Ancien Régime, prioritairement sur le terrain commercial mais sans éluder une sphère domestique en filigrane car intrinsèquement liée aux affaires, le paternalisme chevillé au corps de Jean Bellas facilitant le passage de l’un à l’autre. Ces années-là sont assurément à marquer d’une pierre blanche pour le capitaine Desbordes, épousant entre deux voyages à Saint-Domingue la fille aînée de l’armateur qui ne fut pas son premier employeur9. Mêlant considérations personnelles et professionnelles à la tête de la maison de négoce, faisant fi de l’éloignement imposé par les expéditions vers le lointain en maintenant le lien entre ses membres, les papiers de l’entreprise révèlent l’intimité d’une cellule familiale aux frontières mouvantes et en pleine recomposition, avec pour toile de fond un océan Atlantique tantôt force centrifuge, tantôt force centripète.

« Du désir que vous avez de vous lier à moi par le mariage »

2Lorsqu’en 1782 Jean Jacques Desbordes fraîchement débarqué à Blaye puis à Pauillac demande à deux reprises à Jean Bellas, l’armateur du Saint-Hubert de Bordeaux10, la main de sa fille par voie épistolaire, le mélange des genres entre la correspondance commerciale et les écrits du for privé est une nouvelle fois consommé. Si la réponse de Normand de son employeur n’est sans doute pas de nature à le rasséréner, elle se situe sur le même registre. Passées les formules de politesse accoutumées – « cette demande me flatte et que connaissant votre mérite j’en donne ma main sans balancer bien persuadé que ma fille que je chéris ne saurait être que bien avec vous11 » – elle met littéralement en scène, sous la plume de son géniteur, la réaction attendue de la prétendante, informée des intentions du capitaine. Le procédé peut de prime abord surprendre – « je ne forcerai jamais néanmoins son inclination » – laissant sous-entendre que la principale intéressée aurait son mot à dire. Mais il concourt à l’ériger en fille modèle du négoce, vertueuse et obéissante. Touchée par « l’amitié » que lui porte Jean Jacques Desbordes – « rien ne le démontre plus que la demande qu’il vous fait » – et la constante « bonté » manifestée par son père, la sensibilité prêtée à Dominique Bellas voisine avec une sensiblerie surjouée, lui sautant au cou et pleurant « par un effet de sa reconnaissance », élan du cœur qui attendrit son géniteur. La réponse formulée est en réalité on ne peut plus conventionnelle. « Les affaires matrimoniales se réglaient dans le cercle privé entre parents et enfants et les éventuels conflits n’étaient pas projetés sur le devant de la scène » selon Michel Figeac12. Si la fille Bellas prétend ne pas être prête à convoler – « je suis encore jeune13 » – elle entend le jour venu s’en remettre entièrement à l’avis du chef de famille : « je souscrirai à tout ce qui pourra vous faire plaisir, bien persuadée que je suis que vous ne ferez rien qui ne soit à mon avantage ». S’abstenant de répondre à son prétendant, Jean Bellas souligne qu’elle n’a « jamais écrit à aucun cavalier », puis lui souhaite bon voyage. Le négociant se montre satisfait de sa réaction. Sans formellement donner sa bénédiction – « quand on est raisonnable on prend patience » – ni proscrire l’union – « je ne porterai point d’obstacle, c’est de quoi vous pouvez être persuadé », le représentant du négoce cherche à gagner du temps. Reste à s’interroger, tel Stéphane Minvielle, sur la marge de manœuvre des futurs époux : « dans quelle mesure le choix du conjoint est-il alors confisqué par un idéal de fermeture sociale, par les stratégies mises en place par les parents et/ou la parenté pour préserver l’avenir et la condition de la famille ? Quel espace de liberté les jeunes parviennent-ils à préserver au milieu de toutes ces contraintes ? Quelle place reste-t-il pour le sentiment amoureux dans ce cérémonial codifié14 ? » Or, « voilà mon cher Desbordes tout ce qu’il s’est passé au sujet du désir que vous avez de vous lier à moi par le mariage avec ma fille, duquel je ne suis point éloigné15 ». Les motivations réelles des noces projetées finissent ainsi par être objectivées par un chef de famille totalement transparent quant au leitmotiv de la requête.

3Et contre toute attente dès le 7 septembre 1782, Jean Jacques Desbordes et Dominique Bellas souscrivent un contrat de mariage en bonne et due forme16. Exit les atermoiements du début de l’été, « demoiselle Bellas [procède] du consentement express du sieur son père », outre l’avis et le conseil avisé de ses plus proches parents. Tandis que Jean Bellas dote sa fille à hauteur de 24 000 livres qu’il soumet à la coutume de Bordeaux, le mari se constitue la somme de 20 000 livres en « effets de commerce ». Quatre jours plus tard, le frère de l’époux, prêtre et curé de Pouillon, diocèse de Dax, impartit la bénédiction nuptiale aux deux conjoints en l’église Saint-Rémi de Bordeaux après l’obtention d’une double dispense au titre des deux derniers bans17. Jean Bellas, témoin, appose sa signature immédiatement après celle de sa fille et aux côtés de Me Pierre Desbordes, ès-qualités d’avocat en la Cour et frère du marié. Évanouis les scrupules réels ou fantasmés de la promise joints aux atermoiements exprimés par Bellas, enjoignant le capitaine de navire à se montrer raisonnable à l’aune de son expérience personnelle – « Quand on aime aussi sincèrement que vous l’impatience de posséder est cruelle, je l’ai éprouvée moi-même18 ». Reste que l’honneur est sauf. Prenant fort au sérieux la demande en mariage que lui a formulée Desbordes, se montrant attentive au sort du navigateur balloté sur les flots tout en s’accordant un délai de réflexion, Dominique Bellas représente un parti vertueux et moralement enviable. En conscience, elle sait à l’instar des autres femmes de marins que son statut d’épouse de capitaine l’expose dans les années à venir à composer avec les absences prolongées d’un partenaire de vie appelé à s’absenter du port de la Lune afin de vaquer à ses occupations19. Du point de vue de Jean Jacques Desbordes, la perspective d’épouser une fille de négociant à un âge avancé de 35 ans, conforme à la norme en vigueur au sein des élites, permet de parfaire une trajectoire menant au capitanat, puis de valoriser un savoir-faire commercial fort recherché20, participant d’une stratégie ambitieuse de rapprochement de la « bourgeoisie des talents » dont il est issu21 d’avec le négoce. Le prétendant peut aspirer à un changement d’état synonyme d’ascension sociale en formulant une requête recevable. Soucieux de consolider les premiers gains et bénéfices engrangés dans l’exercice du capitanat, il partage avec sa belle-famille outre des relations d’affaires, un cercle de sociabilité aux contours encore flous il est vrai, surtout l’ardent désir de « tirer profit des possibilités d’enrichissement rapide offertes par la capitale girondine22 ». Ainsi pour Paul Butel, « les alliances des familles doivent permettre de gravir les échelons fragiles de la considération sociale, parfois servir à briser des résistances, et elles visent toujours à renforcer une position dans les assises supérieures de la société urbaine23 ».

4Dans les mois qui suivent, tandis que le capitaine de navire poursuit la navigation, la vie de famille est assujettie à la succession d’expéditions océaniques24. Mais l’union ne bouleverse pas fondamentalement la donne en son sein à en croire la correspondance de Jean Bellas. Des mois avant le mariage, le négociant écrivait déjà au frère du commandant de bord, Mr Me Desbordes avocat à Tartas, diocèse de Dax, pour l’informer de son heureuse arrivée au Ferrol le 26 mars 1782. Messager enthousiaste – « je m’acquitte avec plaisir de sa commission avec d’autant plus d’agrément qu’elle me procure l’avantage de vous en faire mon compliment de félicitation25 » – il justifie le procédé par la conjoncture et l’impossibilité dans laquelle se trouve alors le navigateur d’entrer directement en contact avec ses proches : « le général du convoi ne permet au courrier qu’il expédia pour la Cour de France de ne se charger que d’une seule lettre de chaque capitaine du convoi pour apprendre leur arrivée à leur armateur ». Les en-têtes des quelques missives un brin obséquieuses rédigées par l’armateur au lendemain des noces versent successivement dans le « mon cher fils », « mon cher Desbordes », « mon cher ami », « mon cher Desbordes », « mon cher ami », « mon cher gendre », enfin « mon cher Desbordes26 » maintes fois réitéré. S’ils trahissent une familiarité assumée tranchant avec le très formel mais révolu « monsieur » de jadis, la difficulté qu’éprouve le chef de famille à expliciter par une formule arrêtée une fois pour toutes puis dupliquée à l’envi le nouveau statut matrimonial du capitaine de navire, désormais apparenté à lui, tend, outre la question des liens interpersonnels qu’elle soulève, à situer prioritairement la correspondance entre les deux agents économiques sur le terrain professionnel. Reste que lorsque début juin 1783 Jean Bellas demande aux frères Delage à Lorient de lui faire parvenir promptement le net produit de la vente de onze quarts de café « en papier sur Bordeaux », il ne fait que se conformer aux instructions de son « gendre27 ».

« Mes intérêts comme étant en partie les vôtres puisque vous êtes mon fils »

5Jean Bellas aspire à gérer ses affaires en bon père de famille et le fait savoir, posture paternaliste érigée en modèle à suivre et qui doit ensuite inspirer le capitaine Desbordes. Au mois d’avril 1784, sur le ton de la confidence, l’armateur s’en ouvre à lui en ces termes : « Ne soyez point surpris que je vous prêche toujours sur l’économie, vous savez vous-même de la manière que je me comporte dans mon ménage et généralement dans toute ma conduite28. » Les relations familiales, il en est d’ailleurs question à chaque fois que Jean Bellas écrit à son gendre, joignant un billet de sa chère et tendre aux envois signés de sa main. Le 18 juin 1783, sa tante Seconde, Genis et Pauline lui « font un million d’amitiés » ainsi que tous ses amis29. Quelques semaines plus tard, submergé par l’émotion ou feignant de l’être, il le conjure d’entretenir avec lui ainsi que son épouse une correspondance régulière : « ne manquez point les occasions de lui écrire non plus qu’à moi si vous voulez que nous supportions votre absence avec moins de douleur30 », façon élégante de rappeler par un habile détour à son commandant de bord qu’en cette qualité il est tenu de le tenir informé du cours du voyage. Entremetteur à ses heures, maître ès école des ménages autoproclamé qui aurait pu figurer dans un de ces drames bourgeois dont Honoré de Balzac a le secret, Jean Bellas entouré des siens n’hésite pas enfin à solliciter la Providence, censée favoriser et assister le capitaine marchand dans chacun de ses mouvements :

Ci-joint une lettre de votre chère femme qui jouit comme vous d’une bonne santé, elle est très raisonnable. L’espoir qu’elle a de vous revoir dans huit ou neuf mois la tranquillise beaucoup, elle a fait dire une messe où elle & Seconde ont assisté pour implorer le secours de Dieu pour votre bonne arrivée au Cap, elle se propose d’en faire dire une autre en action de grâce lorsqu’elle apprendra que vous y êtes arrivé, à votre départ du Cap vous en aurez une autre et à votre arrivée dans ce port si Dieu vous en fait la grâce nous ferons chanter le Te Deum31.

6Et lorsque la famille s’agrandit, Jean Bellas promu grand-père joint au concert de louanges et de marques d’affection adressé au capitaine la voix de celui qui n’est même pas encore en état de formuler une phrase intelligible : « Votre femme se porte bien par l’espoir qu’elle a de vous revoir sous peu de temps. Votre tante et vos sœurs se portent bien aussi et vous disent mille choses gracieuses, votre petit Desbordes32 très bien aussi ainsi que moi qui suis tout à vous33 ». Préoccupé par le sort de son état-major surtout lorsqu’il séjourne dans les colonies à bonne distance du port de Bordeaux34, prenant des nouvelles de ses « Messieurs » plus souvent qu’à son tour35, Jean Bellas pèse chacun de ses mots et n’entend pas dans le même temps se départir d’un goût pour le négoce viscéral, imprégnant toute sa correspondance : « je souhaite que ma lettre vous trouve en bonne santé et à même de travailler avec fruit pour le bien de mes intérêts et les vôtres36 ». Moins d’un mois plus tôt et à l’heure du départ, ne sachant s’il voguait déjà vers le grand large ou stationnait dans l’estuaire de la Gironde aux commandes du Saint-Hubert, l’armateur pressait le capitaine Desbordes de hisser les voiles : « si je me trompe et que vous soyez encore en rivière, je pense que cela ne sera pas pour longtemps. C’est de quoi je vous prie, malgré que je sois bien persuadé que vous ferez votre possible pour mettre à la voile le plus tôt que vous le pourrez ». Et il ajoute sur un ton quelque peu sentencieux : « les dépenses sont grandes au bas de la rivière et le temps s’écoule insensiblement37 ». À mots couverts, Jean Bellas s’emploie ainsi à responsabiliser son commandant de bord, mis en demeure de réussir :

Nos acheteurs sans demande sont dans l’inaction et les affaires y sont ici écrasantes, j’espère beaucoup que [qu’à] votre arrivée au Cap vous aurez trouvé les affaires rangées, que les denrées ne seront pas à un aussi haut prix qu’elles l’étaient en temps de guerre, ni les loyers des magasins aussi chers le tout à raison de la paix et du peu des bâtiments que Mrs les Américains recevront dorénavant dans leurs ports, car je ne vois point que nos armateurs s’empressent de faire des armements38.

7La diminution escomptée du loyer des onéreux magasins39 ou du cours des denrées coloniales, à la faveur d’une conjoncture plus clémente et de la faible affluence aux Îles, aiguise les appétits de Jean Bellas cadet et oblige son capitanat, s’activant afin de « raccourcir la durée de l’escale tout en obtenant les meilleures conditions de vente », en s’empressant « pour cela de louer les magasins les mieux placés40 ». Dans le même temps, l’atonie des affaires paralysant la place bordelaise, quitte à noircir le trait, doit inciter le capitaine Desbordes à redoubler d’efforts afin d’obtenir les termes de l’échange les plus avantageux, sous l’œil vigilant de son beau-père. Aux considérations d’ordre général – « les retours de denrées de nos colonies que nous sommes obligés de donner presque pour rien à cause de la grande abondance qui vraisemblablement ne tarira point de longtemps41 » – s’ajoutent les difficultés rencontrées par le modeste négociant – « remettez-moi les deux lettres de change que vous m’annoncez si vous ne me les avez déjà expédiées, j’ai besoin d’argent42 » – et sur lesquelles il n’est pas utile de s’éterniser car connues du destinataire43. De la responsabilisation à la culpabilisation du correspondant, les nouvelles fort peu enthousiasmantes reçues des commissionnaires installés aux Îles peuvent rapidement se transformer en reproches à peine voilés contre les représentants du capitanat trop audacieux.

S’il n’était espace de trois ou quatre mois qu’il y aura eu depuis l’époque de sa lettre à votre arrivée au Cap et à la différence que Mrs les Américains feront de vos marchandises fraîches à celles qui se seront trouvées dans cette ville à votre arrivée, j’aurais beaucoup de chagrin et serais bien fâché que vous eussiez entrepris le voyage aussi tôt que vous l’avez fait44.

8À nouveau sur le départ pour les Antilles au printemps 178445, la feuille de route remise au capitaine Desbordes par la maison Bellas, sans le priver de toute marge de manœuvre, se précise et s’affermit. Le ton de la correspondance change quelque peu, exception faite des précautions langagières légion dans la correspondance commerciale, ménageant les susceptibilités : « C’est donc pour vous dire que si le fret n’est point à un prix bien favorable à votre arrivée au Cap de ne point m’expédier le navire par Mr Deluyard comme nous étions convenus par les ordres que je vous donnais par écrit46 », eu égard au coût de l’opération. Il s’agirait pour Jean Jacques Desbordes dans ce nouveau cas de figure de hâter la vente de la cargaison puis de superviser lui-même le retour à Bordeaux en embarquant à bord du Saint-Hubert, consigne maintes fois répétée : « venez donc vite et revenez-vous en promptement, pour qu’avec le produit de la cargaison et du fret que vous serez dans le cas de prendre au Cap je puisse faire honneur à mes engagements, n’ayant rien de plus à cœur. » La nécessité de recouvrer tous ses fonds dans les plus brefs délais incite Jean Bellas à se montrer directif dans la conduite des opérations, plaçant son gendre en position de simple exécutant à cet instant. Les instructions portent tant sur les denrées à se procurer aux Îles – « ne chargez point du coton pour m/c [mon compte], c’est une mauvaise remise, apportez-moi de beaux sucres blancs et des beaux cafés avec quelque peu de beau triage47 s’il est à bon marché » – que sur la logistique – « faites mettre tous les cafés que vous serez dans le cas de m’apporter dans des futailles, les sacs sont sujets aux avaries48. » Dernier indice de fébrilité, l’armateur ne peut s’empêcher une fois formulées les sempiternelles salutations et marques de civilité venant clore toute correspondance commerciale d’adresser un ultime avertissement à son capitaine en vue d’assurer les chargements effectués sur le gréement.

9Alors que Jean Jacques Desbordes est orphelin de père depuis quinze années au moment de convoler avec Dominique Bellas49, le paternalisme dont fait montre Jean Bellas depuis son comptoir bordelais prend un autre relief. S’il signe en juin 1783 sa lettre en qualité de beau-père et de « bon ami », se déclarant « sans réserve » tout à lui50, il le gratifie quelques semaines plus tôt d’un élogieux « mon cher fils51 », l’enjoignant à se souvenir de lui « dans [toutes] les occasions », lui souhaitant d’être « heureux » dans son voyage, formule quelque peu originale qui mérite d’être citée. Loin d’apparaître aux yeux de son mentor et employeur comme un simple allié, l’armateur du Saint-Hubert considère son gendre comme un membre à part entière de sa famille, invoquant un attachement filial qu’il espère réciproque pour s’attacher ses services avec confiance, gage de loyauté et de dévouement dans le monde des affaires : « Je vous recommande enfin mes intérêts comme étant en partie les vôtres puisque vous êtes mon fils, c’est aussi sur quoi je me repose les ayant entre bonnes mains52 ». Le 18 juillet 1783, prenant congé de son capitaine, il lui réitère sa demande de le croire tout à lui, signant « votre père53 ». Chargé de recouvrer onze quarts de café auprès des Lorientais Delage par Jean Jacques Desbordes la veille de son départ, Jean Bellas face à la tournure prise par les événements – « Ces Mrs vous marquent (…) qu’il ne leur a pas été possible de se défaire de vos 11 quarts de café faute de demande, cette graine étant très abondante dans leurs quartiers, et moi je crois très fort qu’elle l’est dans toute l’Europe54 » – fait cause commune avec son gendre : « je leur ai répondu là-dessus ce qu’il fallait faire pour le mieux de votre avantage. » Adopté par sa belle-famille, choyé par voie épistolaire, le négociant concède que sa fille « aime bien son papa » mais éprouve vis-à-vis de « son cher époux qu’elle embrassera de bien bon cœur à son retour si Dieu lui en fait la grâce », un attachement supérieur encore. La confidence n’a rien d’anodin et révèle en creux la volonté de Jean Bellas de continuer à peser sur la destinée du couple d’autant que la condition socio-professionnelle de Jean Jacques Desbordes le conduit à s’absenter près d’un an à chaque expédition depuis Bordeaux. Le dirigisme de comptoir qu’incarne le père de la mariée s’inscrit de surcroît dans un schéma familial intrinsèquement patriarcal. Alors que le contrat de mariage ne mentionne pas le lieu de la résidence principale occupée par Jean Jacques Desbordes et Dominique Bellas une fois unis en ménage55, aucune communauté « à même pot et même feu » avec le négociant et son épouse n’étant initialement prévue, il semble toutefois exclu que les jeunes mariés aient vécu à Tartas où résidait encore le capitaine de navire le jour de ses noces. A contrario, tout plaide en faveur d’une très grande proximité maintenue après la cérémonie entre Jean et Dominique Bellas, la seconde étant placée sous l’étroite surveillance de son géniteur en l’absence d’un époux expatrié aux Îles. Affairé, le négociant ne manque jamais une occasion d’écrire au navigateur que sa femme se porte comme un charme et se montre raisonnable, tout en les autorisant voire en les incitant à entretenir une correspondance nourrie censée préserver le lien conjugal, se faisant enfin le porte-voix de l’état de santé de sa tante et de ses sœurs. Rien, en revanche, au sujet des frères de l’époux présents au mariage. Et lorsque Jean Desbordes voit le jour fin 1783 paroisse Saint-Rémi, il est alors parrainé par le seul aïeul du nouveau-né encore en vie, son grand-père maternel Jean Bellas dont il hérite du prénom, tandis que la grand-mère paternelle ès qualité de marraine, absente, est suppléée sur les fonts baptismaux par son autre fille Marguerite Bellas56.

« C’est sur quoi je me repose, vous connaissant capable de bien gérer »

10Si « Dieu n’abandonne jamais ceux qui l’aiment » selon Jean Bellas, rien ne vaut à ses yeux comme à ceux de ses confrères un capitaine-géreur compétent et affidé. En 1783, Jean Jacques Desbordes jouit d’une grande latitude dans la gestion des fonds de la maison qui l’emploie57 :

Ne manquez pas de me faire passer les trente mille livres de denrées de la colonie, vous pouvez même y en ajouter six de plus ce qui fera trente-six mille livres, le tout en denrées que vous croirez les plus convenables pour ce pays et en belle et bonne marchandise. Attendez un cours favorable si vous le présumez, il me suffira de recevoir ces denrées vers le 15 du mois de novembre mais non pas plus tard, combinez bien toutes choses pour les retours, tant pour la valeur des espèces de la colonie si vous en portez avec vous que sur le terme & la solidité du papier sur Bordeaux, faites enfin le tout pour le mieux et le bien de mon avantage, c’est sur quoi je me repose.

11Si le capitaine de navire est tenu de suivre un programme – « faire passer les trente mille livres de denrées de la colonie », « en belle et bonne marchandise », « attendez un cours favorable », « mais non pas plus tard », « combinez bien toutes choses », « le tout pour le mieux » – celui-ci apparaît en réalité fort imprécis si on le compare à d’autres cahiers des charges produits dans la seconde moitié du XVIIIe siècle à Bordeaux. À titre d’illustration, aucune marchandise embarquée n’a la préférence de l’armateur tandis que le commandant de bord est laissé le seul maître d’assortir la cargaison retour à sa guise, quitte à se procurer des espèces et du papier en complément du fret s’il le juge opportun. Les mises en garde relatives à la valeur, au terme et à la solidité des créances rapportées des colonies sont en outre tellement communément admises qu’elles sont presque superflues sur ce type de correspondance. De plus, les verbes employés par le donneur d’ordre révèlent l’état d’esprit d’un entrepreneur confiant, sachant déléguer à un prête-nom son pouvoir d’intervention aux colonies. S’il commence par un « ne manquez pas » qui appelle une réponse énergique, la suite de la missive se veut beaucoup plus conciliante – « vous pouvez », « vous croirez », « vous le présumez », « il me suffira », « si vous en portez » – et n’est pas de nature à inquiéter le capitaine marchand. Quant au « faites enfin le tout pour le mieux et le bien de mon avantage, c’est sur quoi je me repose, vous connaissant capable de bien gérer 58», il est d’une banalité telle – on imagine mal un armateur confiant à un navigateur incompétent ou dispendieux ses fonds – qu’il ne mérite pas que l’on s’appesantisse dessus. Il est vrai que le capitaine Desbordes bénéficie alors d’une solide expérience à Saint-Domingue, du fait des deux voyages antérieurs commandés pour le compte du négociant Pierre Delnau59.

12Le 18 juin 1783, destinataire des prix auxquels « se vendent ici [à Bordeaux] les denrées de l’Amérique », Jean Jacques Desbordes se voit confier la tâche d’arbitrer entre des retours en liquidités, titres de créance et/ou marchandises60. Ainsi, au cas où les denrées coloniales se vendraient à un taux trop onéreux, il serait préférable, dans la mesure du possible, de « faire passer des espèces par mains sûres, ou du bon papier sur Bordeaux ou Nantes et toujours (…) tiré par des bonnes maisons du Cap ». Le capitaine est en outre libre d’adapter, dans les délais impartis, sa géographie commerciale : « Si vous veniez à savoir au sûr que dans tout autre port d’Amérique les affaires y fussent meilleures qu’au Cap, vous pourrez vous y rendre, moyennant toutefois que vous y verriez un avantage réel pour le bien de mes intérêts et que votre voyage ne pourra être retardé que d’un mois tout au plus61. » Alors que la perspective de retours sous la forme de titres de créances n’est pas dénuée de risque, engageant le commandant du Saint-Hubert à n’accepter pour tout paiement que les lettres de change solides, accompagnées de l’avis des tireurs afin d’éviter toute protestation puis avalisées par un commissionnaire nommément désigné et salué sur le courrier, l’armateur déclare s’en remettre in fine à la clairvoyance de son gendre : « je me repose toujours sur vous dans toutes vos opérations avec la plus grande confiance ». Trois semaines plus tard, Jean Bellas la lui renouvelle dans les délais impartis : « ne manquez point de me faire passer dans le courant du mois de septembre pour une trentaine ou trente-six mille livres des denrées, ou lettres de change, ou piastres, ou de l’or, ce qui vous paraîtra enfin le plus convenable à mes intérêts, il me suffira de recevoir cette susdite somme dans le courant du mois de novembre non pas plus tard62. » Et lorsque le 18 juillet 1783 l’armateur se demande si Jean Jacques Desbordes a ouvert sa vente au Cap, à Port-au-Prince « ou ailleurs », concédant « ce n’est point vous du reste qui réglez les circonstances », on ne saurait avoir davantage les coudées franches, à la réserve de quelques denrées jugées incontournables : « je préfèrerais les sucres blancs de belle qualité s’ils ne sont pas bien chers63 ». Même lorsque la feuille de route tend à se préciser en avril 1784, la probité reconnue au commandant de bord, outre la part d’aléa conditionnant toute expédition, sont de nature à le rasséréner64. Les premières phrases à l’attention du capitaine Desbordes sur un courrier en date du 13 avril 1784 confirment qu’il est le seul maître de la géographie commerciale aux Îles, étant simplement assujetti vis-à-vis de son employeur à une obligation d’information quant à la destination finale : « je souhaite que ma lettre vous trouve rendu à la Martinique en bonne santé et à même de faire des bonnes affaires car j’en ai besoin vous le savez. Profitez de la première occasion pour m’écrire comment sont les affaires à Saint-Pierre et si vous vous êtes déterminé d’y rester ou si vous devez descendre au Cap où je vous écris par le navire le Mars qui doit faire voile sous peu de jours65 ». Fréquent dans le grand commerce mais âprement discuté, le procédé prouve que le capitanat n’est pas réductible à une succession de tâches d’exécution. Début août 1784 le Saint-Hubert du capitaine Desbordes, mouillé au Cap, « étant aux deux tiers de son chargement » doit rentrer à Bordeaux avant la fin du mois66. Les Affiches américaines indiquent ainsi que « ceux qui voudront y charger à fret ou y passer, auront la bonté de s’adresser audit Capitaine, chez M. Cassarouy, Négociant ». Le 26 août 1784, il finit par lever l’ancre du Cap67.

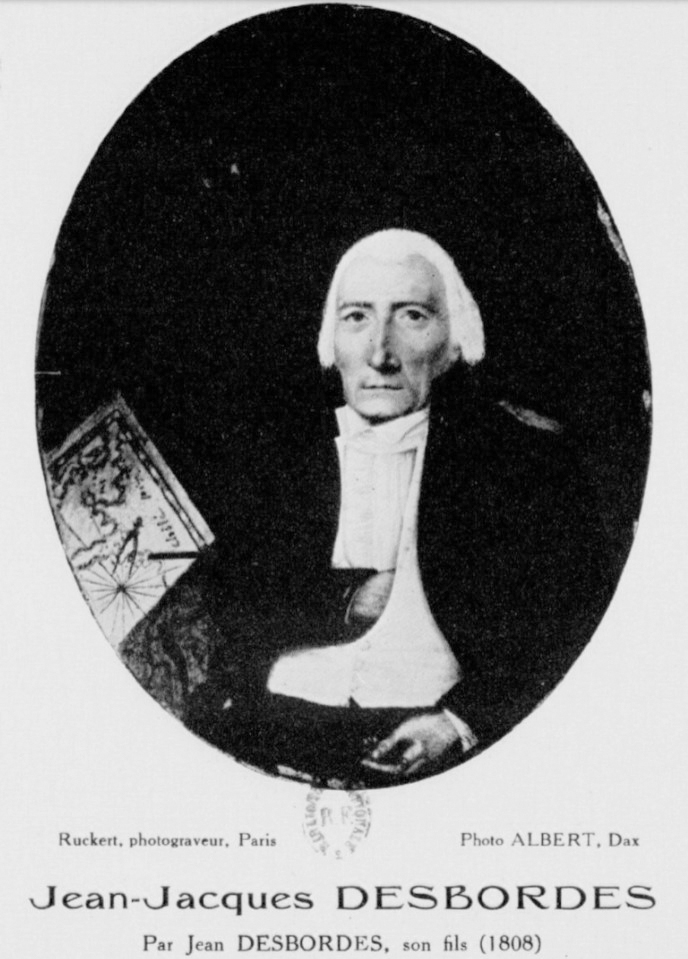

13Les informations échappant à toute visée commerciale ou ne se référant pas explicitement à la vie de famille transmises au capitaine de navire confèrent enfin à la correspondance en présence une coloration scientifique et culturelle marquée. Jean Bellas incrédule signale le 6 juillet 1783 qu’« un brouillard phénoménal » recouvre depuis une quinzaine de jours « peut-être la surface de l’Europe, sur lequel les astronomes font de grandes observations68 ». Au fait des discussions de salon et alors que le mystérieux nuage tend « peu à peu » à se dissiper selon l’armateur, il y voit la manifestation de la miséricorde providentielle. Son verdict est sans appel : « Dieu est un bon père ». Le 22 avril 1784, « le grand globe bordelais [aérostat] doit se lancer demain s’il fait beau temps, l’appareil est tout prêt au milieu du jardin public69 ». Attisant la curiosité de toute la cité bien au-delà des cercles cultivés, retenant son souffle la veille de cette expérience goûtée du grand public comme aime à le faire « l’Europe [qui] s’envole70 » rêvant d’aérostation, l’engouement général dégénère en véritable émeute urbaine lorsqu’il fallut le 3 mai annuler le lancement de la montgolfière en raison d’un vent du Nord turbulent71. Alors que les chroniques rapportent que « le jardin public, toutes ses avenues, le glacis et les remparts du château, les fenêtres et les toits de toutes les maisons voisines » fourmillaient de badauds, les chaises voltigèrent et on en vint aux mains quelques heures plus tard. Dans les années 1780, « des vols modestes réalisés avec des moyens limités aux mises en scène remarquables, à grand renfort d’annonces dans la presse périodique et de relations illustrées, les élites urbaines rivalisent entre elles pour accueillir les ballons. » Très appréciés du négoce cultivé, friand de conversations mondaines accordant la part belle aux sciences et aux techniques de son temps, ces centres d’intérêt tendent en retour à légitimer le capitaine Desbordes ayant ses entrées dans un milieu social qui, tout en l’employant, s’attachant ses services en le soumettant à ses quatre volontés, entretient avec le capitanat bordelais des liens de proximité tels qu’ils peuvent déboucher sur des stratégies et des conventions matrimoniales mutuellement avantageuses. Reste que si Jean Bellas entend jouer pleinement sa partition de père scrupuleux auprès de sa fille Dominique et d’armateur affairé vis-à-vis de son gendre, Jean Jacques Desbordes lui rendant des comptes aux Îles en sa double qualité de parent et de capitaine put bénéficier d’une marge de manœuvre relativement ample. En outre, à bonne distance du port de la Lune, les expéditions dirigées pour le compte de sa belle-famille au début des années 1780 ne sont pas seulement une école du négoce. Elles le mettent à distance d’un beau-père omnipotent, exerçant un droit de regard permanent sur le jeune ménage qu’il forme avec sa fille. L’éloignement d’avec le comptoir familial a ainsi pu favoriser un début d’émancipation du mari vis-à-vis de cette figure tutélaire encombrante. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun commandement en mer sur les registres de soumission en l’amirauté de Guyenne de 1785 à la Révolution. Le 2 mars 1791, c’est en qualité d’officier municipal et désormais habitant de Tartas que Mr Me Jean-Jacques Desbordes émarge sur les registres de la commune72, de syndic de l’hôpital le 22 novembre 179273, d’adjoint du district le 8 frimaire de l’an II74. Administrateur, sa charge d’adjoint municipal le conduit à enregistrer les actes d’état-civil75. À 61 ans « curieuse effigie de militaire et de savant » portraituré par son fils aîné miniaturiste et convolant en justes noces en 181176, il continuait à vaquer « à des travaux de cartographie » « blanchi par les voyages au long cours77 », incarnant aux yeux de ses contemporains et jusqu’au trépas le capitanat78.

Portrait du capitaine Desbordes (1808)

Antoine Degert, « Amateurs d’Art des Landes. I. Les Desbordes », dans Bulletin de la Société de Borda, Dax, Société de Borda, 50e année, 1926, p. 11-13.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

14Aussi riche soit le fonds Bellas, son contenu parcellaire a de quoi entretenir la frustration du chercheur en l’absence des courriers adressés par Jean Jacques Desbordes à son armateur ou à un tiers depuis Saint-Domingue, de même que des lettres envoyées par la fille du négociant à son époux. Difficile dans ces conditions de confronter les points de vue de tous les protagonistes nécessairement pluriels, bien que la première personne du singulier ne présage ni de la sincérité, ni de la véracité des propos. Mais même lorsque l’armateur met en scène la réaction de sa fille émue aux larmes à l’annonce de la demande en mariage que lui adresse le capitaine au long cours en 1782, et dont il y a tout lieu de penser qu’elle s’apparente davantage à un manuel de civilité plutôt qu’à une description réaliste d’une scène familiale ordinaire, le fait d’insinuer que la prétendante a voix au chapitre et peut peser sur la décision finale est, en soi, lourde de sens.

Annexe 1 : Lettre du 4 juillet 1782

15« Du 4 juillet 178279

16[A] Mr Desbordes capitaine du navire le Saint-Hubert à Blaye

17Monsieur, vos deux lettres du 6 & 7 du courant me sont parvenues en leur temps. Par votre première vous me faites part de votre arrivée à Blaye sain et sauve, la seconde m’apprend que vous êtes à Pauillac où est le navire le Saint-Hubert dans lequel vous avez trouvé tout votre monde. C’est une bonne nouvelle ainsi que celle de l’expédition par Mr Pemerle, jusque-là tout va fort bien. Vos deux me portaient l’intention que vous avez pour ma fille Bellassine et me la demandez en mariage. Croyez, Mr, que cette demande me flatte et que connaissant votre mérite j’en donne ma main sans balancer bien persuadé que ma fille que je chéris ne saurait être que bien avec vous, je ne forcerai jamais néanmoins son inclination. Je lui ai fait part de vos deux lettres et remise celle que vous lui avez adressée. Je lui ai permis d’en faire la lecture comme venant de votre part, voici sa réponse,

18“Je suis fort sensible papa à l’amitié que Mr Desbordes témoigne avoir pour moi. Rien ne le démontre plus que la demande qu’il vous fait de ma main en vue du mariage. Je ne suis pas moins sensible et confuse des bontés que vous avez eu toujours pour moi et vous me les confirmez en me disant que vous ne forcerez jamais mon inclination en fait du mariage.”

19Elle me sauta au cou et pleura par un effet de sa reconnaissance qui m’attendrit beaucoup,

20“vous savez me dit-elle mon cher père que je n’ai encore aucune inclination pour le mariage, je suis encore jeune, je ne dis point qu’à l’avenir cela ne puisse venir et lorsque le goût m’en viendra, je souscrirai à tout ce qui pourra vous faire plaisir, bien persuadée que je suis que vous ne ferez rien qui ne soit à mon avantage.”

21Cet avis me satisfit et les choses en restèrent là après que je lui eus parlé longtemps de vous et voulant l’engager à répondre à votre lettre, mais elle s’en défendit en me disant que n’ayant jamais écrit à aucun cavalier elle serait fort embarrassée et me pria de vous témoigner combien elle était sensible à l’amitié que vous témoignez avoir pour elle, ajoutant que je vous marquasse qu’elle vous souhaite un heureux voyage, voilà mon cher Desbordes tout ce qu’il s’est passé au sujet du désir que vous avez de vous lier à moi par le mariage avec ma fille duquel je ne suis point éloigné.

22Soyez content dans votre voyage, faites-le heureux, ne vous mettez point des chimères en tête, cela pourrait porter sur votre santé. Quand on aime aussi sincèrement que vous l’impatience de posséder est cruelle, je l’ai éprouvée moi-même, mais quand on est raisonnable on prend patience, le temps vient à bout de tout. Peut-être qu’à votre arrivée vous aurez un meilleur succès qu’à votre départ, malgré que les choses soient entre la poire et le fromage. Ce qu’il y a d’assuré est que je ne porterai point d’obstacle, c’est de quoi vous pouvez être persuadé comme de me croire avec considération Mr.

23Mes amitiés à tous vos Mrs et mon respect à l’aimable passagère, mes dames vous saluent. »

Annexe 2 : Lettre du 12 juin 1783

24« Du 12 juin 178380

25[A] Mr Desbordes au Cap-Français

26Mon cher ami, je souhaite que la présente vous trouve rendu au Cap en bonne santé de même que Mrs vos officiers et passagers, et que vous soyez à même de faire des bonnes affaires, car nous en faisons ici de bien mauvaises par les retours de denrées de nos colonies que nous sommes obligés de donner presque pour rien à cause de la grande abondance qui vraisemblablement ne tarira point de longtemps. Nos acheteurs sans demande sont dans l’inaction et les affaires y sont ici écrasantes, j’espère beaucoup que votre arrivée au Cap vous aurez trouvé les affaires rangées, que les denrées ne seront pas à un aussi haut prix qu’elles l’étaient en temps de guerre, ni les loyers des magasins aussi chers le tout à raison de la paix et du peu des bâtiments que Mrs les Américains recevront dorénavant dans leurs ports, car je ne vois point que nos armateurs s’empressent de faire des armements et je pense très fort qu’il en sera de même des autres ports de France jusqu’à ce que les affaires aient pris un cours différent dans nos colonies. Ne vous pressez point pour la vente de la cargaison ni pour les achats que vous avez à faire sur les retours & surtout si vous prévoyez que les affaires puissent être plus avantageuses à l’avenir, pourvu que vous soyez de retour dans le courant du mois de mars cela me suffira pour mes opérations. Quant aux trente mille livres ou trente-six, des denrées que vous devez me faire passer il me suffira aussi de les recevoir dans le courant du mois de novembre non pas plus tard. Je vous recommande l’économie dans tout ce qui peut faire le bien de l’armement. Soyez aussi soigneux pour tout ce que comporte le bâtiment avec toutes ses dépendances afin de m’épargner à l’avenir des sommes qu’il m’en coûte pour les mises dehors, je vous recommande enfin mes intérêts comme étant en partie les vôtres puisque vous êtes mon fils, c’est aussi sur quoi je me repose les ayant entre bonnes mains.

27Votre femme jouit d’une parfaite santé, elle est fort tranquille et elle aime bien son papa mais encore plus son cher époux qu’elle embrassera de bien bon cœur à son retour si Dieu lui en fait la grâce, les denrées de l’Amérique sont ici à un prix plus bas que lorsque vous en êtes parti, sans apparence d’augmentation, c’est aussi ce qui décourage les expéditions. Ne prêtez rien à personne pour mon compte sinon que quelques petites choses à Charlot qui est dans le cas de me rembourser par ses appointements. Votre tante, toutes vos sœurs, Mrs Lamoillut & Deyries me chargent de mille amitiés pour vous, bien des choses affectueuses de ma part à Mr Cassarouy sur qui je compte pour ses bontés pour vous et pour moi, et bien des amitiés de la part de ma famille, de même que Charlot, donnez-moi souvent de vos nouvelles et me croyez sans réserve tout à vous. Votre beau-père et ami. »

Notes

1 Archives départementales de la Gironde [désormais AD 33], 7 B 2235, Bellas cadet, négociant et armateur à Bordeaux, copie de lettres, vente de la cargaison du navire le Saint-Hubert, 1781-1784.

2 André Betgé-Brezetz (dir.), Françoise Giteau et collaborateurs, Répertoire numérique du fonds des négociants (7 B 1001 à 7 B 3154), Bordeaux, Archives Départementales de la Gironde, 1960.

3 Ibid., p. 53.

4 AD 33, 7 B 2235, Bellas cadet, 1781-1784.

5 Paul Butel, Les Négociants bordelais, l’Europe et les Îles au XVIIIe siècle, Paris, Aubier, 1974.

6 Gilbert Buti, Luca Lo Basso, Olivier Raveux, Entrepreneurs des mers. Capitaines et mariniers du XVIe au XIXe siècle, Paris, Riveneuve éditions, 2017.

7 AD 33, 3 E 24 076, Me Séjourné G., mariage entre Jean-Jacques Desbordes et Dominique Bellas, 7 septembre 1782. Jean-Jacques Desbordes est natif et habitant de Tartas tandis que Dominique Bellas est née à Bayonne.

8 AD 33, 7 B 1447-7 B 1523, fonds Grenouilleau (Jacques), 1731-1784.

9 AD 33, 6 B 109, 3 mai 1776, folio 66, la Marie Victoire, 76 tonneaux, Port-au-Prince ; 6 B 110, 8 août 1778, folio 110, la Pascaline, 200 tonneaux, Le Cap, Port-au-Prince. Il navigue pour le compte de Pierre Delnau.

10 AD 33, 6 B 541, rôle d’équipage, 4 juillet 1781, n° 100, folios 14-16.

11 AD 33, 7 B 2235, 4 juillet 1782.

12 Michel Figeac cité par Stéphane Minvielle, Dans l’intimité des familles bordelaises. Les élites et leurs comportements au XVIIIe siècle, Bordeaux, Éditions Sud Ouest, 2009, p. 26.

13 Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques [désormais AD 64], GG 98, Notre-Dame de Bayonne, baptême de Dominique Bellas, 8 novembre 1761, folio 93.

14 Stéphane Minvielle, Dans l’intimité des familles bordelaises. Les élites et leurs comportements au XVIIIe siècle, op. cit., p. 20.

15 AD 33, 7 B 2235, 4 juillet 1782. Lettre du négociant Jean Bellas à son capitaine Jean-Jacques Desbordes.

16 AD 33, 3 E 24 076, Me Séjourné G., mariage entre J.-J. Desbordes et D. Bellas, 7 septembre 1782.

17 Archives de Bordeaux métropole, GG 693, paroisse Saint-Rémy, 11 septembre 1782, n° 902, folio 67.

18 AD 33, 7 B 2235, 4 juillet 1782.

19 Emmanuelle Charpentier, Philippe Hrodej (dir.), Les femmes et la mer à l’époque moderne, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018.

20 Paul Butel, « Comportements familiaux dans le négoce bordelais au XVIIIe siècle », Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, tome 88, n° 127, 1976, p. 140 ; Stéphane Minvielle, Dans l’intimité des familles bordelaises. Les élites et leurs comportements au XVIIIe siècle, op. cit., p. 74.

21 Antoine Degert, « Amateurs d’Art des Landes. I. Les Desbordes », dans Bulletin de la Société de Borda, Dax, Société de Borda, 50e année, 1926, p. 11-13 et VI planches. Consultable en ligne sur Gallica/BnF, fonds régional, collection numérique, identifiant : ark:/12148/bpt6k1225616. Mise en ligne le 5 août 2008.

22 Stéphane Minvielle, Dans l’intimité des familles bordelaises. Les élites et leurs comportements au XVIIIe siècle, op. cit., p. 39.

23 Paul Butel, Vivre à Bordeaux sous l’Ancien Régime, Paris, Perrin, 2000, p. 217, cité par Stéphane Minvielle, Dans l’intimité des familles bordelaises. Les élites et leurs comportements au XVIIIe siècle, op. cit., p. 23.

24 AD 33, 6 B 111, 20 mai 1783, folio 29 ; 26 mars 1784, folio 124.

25 AD 33, 7 B 2235, 6 avril 1782.

26 Ibid., 25 mai 1783-22 avril 1784.

27 Ibid., 3 juin 1783. Le capitaine Desbordes aux commandes du Saint-Hubert a quitté l’estuaire de la Gironde le 27 mai 1783, direction le Cap de Saint-Domingue.

28 Ibid., 22 avril 1784.

29 Ibid., 18 juin 1783.

30 Ibid., 6 juillet 1783.

31 Ibid., 27 mai 1783.

32 Archives de Bordeaux métropole, GG 131, paroisse Saint-André, 12 décembre 1783, acte de baptême de Jean Desbordes, né la veille paroisse Saint-Rémi. Jean Bellas, aïeul, est le parrain, Marguerite Deyris veuve Desbordes, aïeule, la marraine, représentée par Marguerite Bellas, tante maternelle du baptisé.

33 AD 33, 7 B 2235, 13 avril 1784.

34 Ibid., 12 juin 1783 : « Mon cher ami, je souhaite que la présente vous trouve rendu au Cap en bonne santé de même que Mrs vos officiers et passagers ».

35 AD 33, 7 B 2235, 18 juillet 1783 : « dans quel endroit que vous soyez vous serez toujours bien si vous jouissez d’une bonne santé et que vous y fassiez des bonnes affaires ».

36 AD 33, 7 B 2235, 18 juin 1783.

37 Ibid., 25 mai 1783.

38 Ibid., 12 juin 1783.

39 Paul Butel, Histoire de l’Atlantique. De l’Antiquité à nos jours, Paris, Perrin, 2012 [rééd. 1997], p. 277.

40 Ibid., p. 277.

41 AD 33, 7 B 2235, 12 juin 1783.

42 Ibid., 6 avril 1782.

43 Ibid., 22 avril 1784 : « Comme vous le savez, j’ai besoin de faire des payements dans 6, 7 et 8 mois à partir du mois de mars ».

44 Ibid., 18 juin 1783.

45 AD 33, 6 B 111, 26 mars 1784, folio 124.

46 AD 33, 7 B 2235, 18 avril 1784.

47 Déchet du café trié à la main et formé de graines noires, mal calibrées ou brisées débitées à part. Gérard Lafleur, « La culture du café en Guadeloupe, de son introduction à sa quasi disparition », dans Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, (145), sept.-déc. 2016, 59-120, p. 63-64, https://doi.org/10.7202/1040672ar

48 AD 33, 7 B 2235, 18 avril 1784.

49 AD 33, 3 E 24 076, Me Séjourné G., mariage entre Jean-Jacques Desbordes et Dominique Bellas, 7 septembre 1782. L’époux est le fils de feu Me François Desbordes, qui officia en qualité de notaire durant trois décennies, de 1735 à 1766. Procureur du roi au sénéchal, il est âgé de 58 ans à son trépas. AD 40, 3 E 63, 1-6 (1735-1766) et 1 MIEC 313/6, sépultures de l’église paroissiale de Tartas, 14 janvier 1767.

50 AD 33, 7 B 2235, 18 juin 1783.

51 Ibid., 25 mai 1783.

52 Ibid., 12 juin 1783.

53 Ibid., 18 juillet 1783.

54 Ibid., 18 juin 1783.

55 AD 33, 3 E 24 076, Me Séjourné G., mariage entre J.-J. Desbordes et D. Bellas, 7 septembre 1782.

56 Archives de Bordeaux métropole, GG 131, paroisse Saint-André, 12 décembre 1783.

57 Ibid.

58 AD 33, 7 B 2235, 27 mai 1783.

59 AD 33, 6 B 109, 3 mai 1776, folio 66, la Marie Victoire, 76 tonneaux, Port-au-Prince ; 6 B 110, 8 août 1778, folio 110, la Pascaline, 200 tonneaux, Le Cap, Port-au-Prince.

60 Ibid., 18 juin 1783.

61 Ibid.

62 Ibid., 6 juillet 1783.

63 Ibid., 18 juillet 1783.

64 Ibid., 18 avril 1784 : « je m’en rapporte à vous dans tous les cas, vous connaissant de l’équité » et Ibid., 22 avril 1784 : « malgré que nous ne soyons point les maîtres des circonstances ».

65 Ibid., 13 avril 1784.

66 Supplément aux Affiches américaines, mercredi 4 août 1784, n° 31, University of Florida Digital Collections [UFDC], en ligne.

67 Supplément aux Affiches américaines, mercredi 1er septembre 1784, n° 35, UFDC, en ligne.

68 AD 33, 7 B 2235, 6 juillet 1783. Cf. à ce sujet Patrick Boucheron, « Trois nuages » dans Philippe Norel, Laurent Testot (dir.), Une histoire du monde global, Auxerre, Éditions Sciences Humaines, « Synthèse », 2012, p. 366-368. Il s’agit de l’éruption du Laki, volcan islandais, le 8 juin 1783.

69 AD 33, 7 B 2235, 22 avril 1784.

70 Pierre-Yves Beaurepaire, Atlas de l’Europe moderne. De la Renaissance aux Lumières, Paris, Éditions Autrement, 2019, p. 59.

71 Stéphanie Whitlock, « La culture du commerce : la promenade et le Jardin royal de Bordeaux au XVIIIe siècle », Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, tome 118, n° 254, 2006, « L’entrevue de Bayonne » (1565), p. 221.

72 AD 40, 1 MIEC 313/3, 2 mars 1791, Tartas, mariage de Nicolas Marchessau et de Jeanne Marie Fleurus.

73 AD 40, 1 MIEC 313/6, 22 novembre 1792, sépulture d’Élizabeth Clavier.

74 AD 40, 1 MIEC 313/5, 8 frimaire an II, Tartas, mariage de Jacques Viveron et de Claire Maurian.

75 Ibid., Tartas, 1792-1798, mariages.

76 Antoine Degert, « Amateurs d’Art des Landes. I. Les Desbordes », op. cit., « Miniature du musée de Borda », planche III, vue 67/289 sur Gallica/BnF, identifiant : ark:/12148/bpt6k1225616. Mise en ligne le 5 août 2008. AD 40, 4 E 313/6-7, 27 mai 1811, Tartas, union de Jean Desbordes et Marie Gaborias. Dacquoise d’origine, l’épouse est également issue de la « bourgeoisie des talents ».

77 Antoine Degert, « Amateurs d’Art des Landes. I. Les Desbordes », op. cit., p. 12.

78 AD 40, 4 E 313/8-9, 2 octobre 1813, Tartas, décès de Jean Jacques Desbordes, capitaine de navire, 66 ans.

79 AD 33, 7 B 2235, Bellas cadet, 4 juillet 1782.

80 AD 33, 7 B 2235, Bellas cadet, 12 juin 1783.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Frédéric Candelon-Boudet

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)