- Accueil

- > Numéros parus

- > 2017-2

- > Dossier

- > Albert Dubout face à la reconversion des espaces urbains : chambard figuré contre chambardement de la grande ville au XXe siècle

Albert Dubout face à la reconversion des espaces urbains : chambard figuré contre chambardement de la grande ville au XXe siècle

Par Laurent Bihl

Publication en ligne le 02 mars 2020

Résumé

L’œuvre d’Albert Dubout met les mutations de l’espace urbain à la fois en spectacle et en question. Des images a priori burlesques permettent de reconstituer des itinéraires visuels passionnants qui en disent long sur les métamorphoses de la cité et les indices d’une anonymisation précoce des citadins. Les nouvelles densités urbaines, la concentration de populations sur les grandes artères impressionnent autant qu’elles rebutent. La foule, d’une succession de « types » chers aux satiristes du XIXe siècle, devient une multitude informe, animée par l’absurde et le délire de la consommation de masse, des migrations estivales ou des manifestations. Les grands magasins, gares ou artères populeuses favorisent les attroupements ou les accidents. L’immobilité gangrène la vie urbaine, suscite les attroupements. L’accident révèle du même coup l’évolution des normes, les foules vociférantes saturent l’espace par un effet démultiplicateur esthétiquement ravageur. Cette tonalité pessimiste sur la ville est typique des Années Folles et Dubout la prolonge tout au long de sa carrière.

Mots-Clés

Table des matières

Texte intégral

Introduction

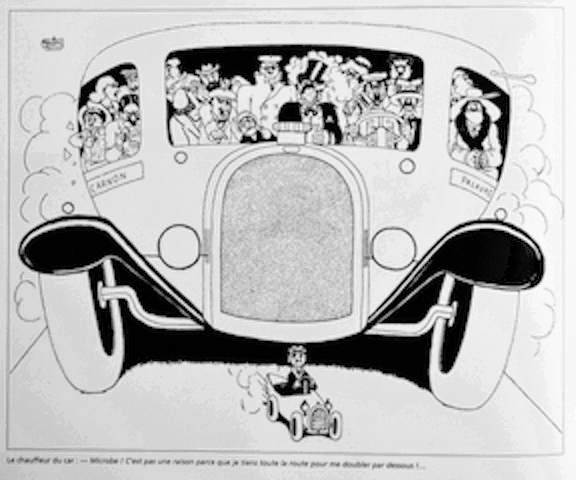

1Le 9 décembre 1933, le magazine Ric et Rac publie un petit dessin d’une demi page, signé Dubout, représentant une microscopique automobile roulant fièrement devant un mastodonte à quatre roues débordant d’une foule fixant l’intrus d’un œil unanimement courroucé.

Dessin no 1. Sans titre, Ric et Rac, 9 décembre 1933 © Indivision Dubout

2La légende nous précise le mouvement induit par le dessinateur car, dans l’image, la juxtaposition des deux véhicules évoque plutôt une impression de blocage, donc de danger. Le plus petit roule sous la menace du plus gros, tout autant qu’il le devance et le ralentit, en dépit de la disproportion des forces en présence.

3Ce raccourci témoigne à merveille de l’amalgame entre liberté et individualisme exercé par l’artiste. La ville concentre toute l’étendue de la violence sociale en un espace réduit, tout autant qu’elle symbolise l’idée démocratique du droit qui prime la force, en un espace balisé et ordonné en théorie. Ce rapport entre théorie et loi de la jungle subie au quotidien épouvante le dessinateur tout autant qu’il lui inspire de jubilatoires vignettes sur la barbarie banalisée. À ceci s’ajoute une réflexion sociale. En effet, le « car » est assez étrange, à mi-chemin entre loisir collectif et limousine géante. Cette confusion est renforcée par la physionomie des passagers disposés autour du chauffeur, foule composite allant du prolo jusqu’au grand bourgeois portant monocle et huit reflets, en passant par la rombière à chapeau déployé et par l’employé lisant son journal. Saisissante représentation que ce monstre sur roues qui permet à l’auteur d’exprimer en même temps son mépris pour la bourgeoisie parvenue s’accaparant la rue et sa crainte de la foule populeuse saturant l’espace urbain.

4La ville est donc l’un des décors favoris d’un héritier de la flânerie et de la contemplation urbaine, chère à la tradition graphique du siècle passé, en réaction aux chantiers du bon baron Haussmann, pour lequel, selon Patrice Higonnet, « modernité signifiait apothéose d’un urbanisme standardisé et régularisé ou, si l’on veut, d’un ordre moral scientifique »1. Lorsque Dubout débute, la joute opposant les thuriféraires de la cité radieuse et neuve aux nostalgiques du « Paris qui meurt » est déjà engagée depuis de nombreuses années, plaçant la ville au centre des préoccupations des dessinateurs comme du public, désireux de s’approprier les transformations de leur temps ou au moins d’en ricaner. Enfin, la ville tient le rôle de « paradis perdu » pour l’artiste confronté à des mutations structurelles d’une vitesse et d’une ampleur qui le désorientent et le renvoient dans le camp des « antimodernes », tels que les a définis Antoine Compagnon2. La déploration de la ville moderne est déjà un exercice de style à la mode dans le Paris de la Belle Époque et le dessinateur Albert Robida s’emploie à célébrer les vertus idéalisées d’un Paris médiéval, allant jusqu’à en coordonner la résurrection temporaire comme attraction de l’Exposition universelle de 1900.

5Toutefois, au XXe siècle, la mutation s’accélère, incitant les romanciers comme les cinéastes à se lamenter sur les désastres du chambardement de la ville séculaire. Reportons-nous pour mémoire à l’exaltation du Paris nocturne (La tête d’un homme) ou diurne (La Belle Équipe) dans le cinéma de Julien Duvivier des années 1930, à l’ouverture du monologue de Gabin grommelant la prose d’Audiard en ouverture de Mélodie en sous-sol d’Henri Verneuil (1963) ou encore aux destructions massives de venelles dans Les Gaspards de Pierre Tchernia (1972). Ces trois focus cinématographiques résument bien la nostalgie de notre dessinateur contextualisée dans la triple décennie au cours de laquelle s’inscrit l’essentiel de sa vertigineuse production.

6En effet, l’œuvre d’Albert Dubout est foisonnante, même si quelques lignes-forces se dégagent du volume extravagant de sa production. Parmi celles-ci, la mine patibulaire de certains quidams, la rue et ses petits tracas quotidiens, l’accélération des flux sont autant de jalons qui pourraient esquisser une démarche « urbanophobe », pour reprendre le concept récemment forgé par les travaux d’Arnaud Baubérot et Florence Bourillon3 : « Le rire et l’humour apparaissent alors comme des vecteurs susceptibles de faire accéder de manière privilégiée aux défis et à l’expérience même du profond changement qui signent la modernité. Le rire offre à l’historien de l’urbain une opportunité pour étudier le quotidien. […] L’humour est un moyen particulièrement sensible de pénétrer la strate des changements sociaux, un vecteur puissant de compréhension des transformations. »4

7Dubout met les mutations de l’espace urbain à la fois en spectacle et en question, avec des partis pris d’une virulence qu’il convient d’analyser. À terme, la profusion de ses dessins reflète la diversité des situations propres à la grande ville. Les images a priori burlesques permettent de reconstituer des itinéraires visuels passionnants qui en disent long sur les métamorphoses de la cité et les indices d’une anonymisation précoce des citadins. L’omni-technicité régente désormais l’ordre social, mais en le complexifiant à un point tel que l’humour joue le rôle d’une protestation, sous-jacente de nombreux motifs. Les nouvelles densités urbaines, la concentration de populations sur les grandes artères impressionnent autant qu’elles rebutent. La foule, d’une succession de « types » rassemblés qu’elle était chez les satiristes du XIXe siècle, devient une multitude informe, animée par l’absurde et le délire de la consommation de masse, des migrations estivales ou des manifestations. Les grands magasins, gares ou artères populeuses favorisent les accidents. L’immobilité gangrène la vie urbaine, suscite les attroupements. L’accident révèle du même coup l’évolution des normes, les foules vociférantes saturent l’espace par un effet démultiplicateur esthétiquement ravageur. La gêne occasionnée est souvent assortie d’une grande vulgarité verbale et d’expressions faciales des plus pittoresques. Dans la capitale en débord, la lenteur fait figure de stigmate autant que de nostalgie pour un âge d’or urbain fantasmé, au moment même où les avancées sociales du XXe siècle font miroiter un avenir urbain égalitaire, rêve d’une classe ouvrière émancipée.

8Pour le chercheur Bruno Fortier, la naissance d’une conception moderne de l’urbanisme « sonne le glas [à la fin du XIXe siècle] d’une certaine continuité de l’espace urbain, à savoir ce qui était agrégé, fixé depuis la Renaissance et finalement cristallisé dans cette extraordinaire forme urbaine ; ce continu que le mouvement aurait pu simplement se contenter de prolonger va, en moins de trente ans, en sortir totalement transformé. […] On aura désormais, héritage du siècle passé, le discontinu uniforme que les années 1960 ont érigé en règle. »5 C’est l’uniformité honnie d’une architecture de masse dans laquelle Dubout pressent les relents totalitaires d’un Le Corbusier. La discontinuité comme symptôme d’incohérence d’une ville désormais conçue de façon autoritaire et qui ne résulte plus de la construction spontanée, héritée des stratifications superposées dans la longue durée. Discontinuité, uniformité, tous deux sont synonymes d’inhumanité.

9Cette tonalité pessimiste sur la ville est typique des Années folles et le dessinateur la prolonge tout au long de sa carrière, avec un durcissement notable dans les années 1960, dans le contexte du réaménagement total de la région Île-de-France, sous l’égide de Paul Delouvrier. La verve duboutienne recoupe certains thèmes chers aux antimodernes, l’impression intime de la démesure et de la mécanisation qui produit une anxiété souvent emphatique. La vitesse y est assimilée au bruit, pour une impression de « vertige » et de perte de repères que l’on retrouve exprimée par le trait satirique. Ogre insatiable de quartiers traditionnels, la grande ville dévore également ses enfants à la manière de Saturne. Cette déréliction finit par imposer la vision métaphorique de la ville comme un corps malade, secoué par les spasmes contradictoires d’une ingurgitation de nouveaux espaces et la régurgitation d’un trop-plein démographique.

10Comme le note Martin Baumeister, « les historiens sont habitués à étudier les villes en tant qu’entités distinctes. Toutefois, en général, ils ne se posent guère la question de savoir comment les villes, au-delà de leur matérialité concrète à la fois spatiale, sociale, politique ou économique, sont pensées et perçues en tant qu’“individu” doté de qualités particulières et d’une biographie propre. Or, les villes sont tout autant des espaces matériels que des espaces symboliques et de représentation. Ces deux sphères sont étroitement intriquées l’une dans l’autre et s’influencent mutuellement. »6 Il s’agit donc d’une mise à mort de l’« être-Cité » que nous propose l’artiste, non comme une fin tauromachique (que d’autres dessinateurs ont pu imaginer pour caractériser les bombardements en temps de guerre par exemple), mais comme une implosion interne et malfaisante qui dilate l’urbain jusqu’à l’absurde et sonne le glas de l’« autrefois » en excluant la possibilité d’une « autre fois ». Ce profond pessimisme de l’instant présent trouve un exutoire dans la violence comique, ce qui est le propre des grands satiristes. Son succès atteste surtout de la peur a priori, ou au moins de la perte de repères de la part du public, qu’implique la demande – le besoin ? – d’humour satirique, d’une exagération visuelle à la fois exorcisme et réaction identitaire.

11« Déjà sensible, explique Nathalie Roseau, la congestion urbaine est devenue une préoccupation critique. L’industrialisation massive et l’exode conséquent vers les villes, la croissance de la circulation et ses corollaires – pollution et embouteillages – provoquent l’explosion des corsets physiques et réglementaires des cités. Concentration verticale et extension territoriale défient les limites définies jusque-là. »7 C’est au prisme de l’histoire et de l’esthétique de la ville en mutation que l’on peut s’efforcer d’offrir en quelques idées-forces une lecture spécifique de l’œuvre de Dubout. Les notions de verticalité et d’horizontalité (dans le sens où celle-ci fonde et accroît la vitesse et les déplacements individuels) définies ici par Roseau déterminent les deux thématiques que je me propose d’étudier à présent. Compte tenu de la relative popularité de la thématique du capharnaüm urbain au cours des années 1960 et 1970, j’ai choisi d’étudier une sélection d’œuvres produites vers les années 1920 et 1930 (à une exception près), afin de souligner la dimension pionnière du travail de Dubout.

Vertige et verticalité

12L’œuvre de Dubout met en scène une quantité importante de situations de la vie urbaine, sans que celles-ci ne se traduisent forcément par une « action » représentée. Ainsi, la confrontation d’un point de vue et d’une légende peut initier un effet comique, même si les mots sont ici prétexte pour rendre publiable, dans un journal comique, une vision profondément originale de l’espace urbain.

13Cette prédominance de la ville se traduit par la disparition de la perspective et de l’horizon. Lorsque le lointain se fait jour, la scène se situe souvent dans la zone, en périphérie. La physionomie de la ville en chantier marque sensiblement notre dessinateur. La rue creusée, méconnaissable pour le passantqui y perd une part de sa propre identité, fait écho au désarroi de Dubout tel qu’on l’a abordé au début de cette étude. La disparition de la perspective, souvenir hérité d’un double âge d’or rural et urbain, mène logiquement à la saturation de l’espace et à une dénonciation de la multitude, de la foule exagérée et entassée. Ce qui était charivarique et émancipateur dans le Moyen Âge de Rabelais8 ou de Villon9 devient pittoresque et presque anachronique dans ses illustrations de Pagnol10, et définitivement monstrueux dans les figurations de la métropole des années 1960.

14Lorsqu’il fait ses débuts dans les Années folles, le jeune dessinateur se place naturellement dans le prolongement de ses glorieux prédécesseurs de la Belle Époque. Les débuts de l’aviation avaient alors inspiré des talents aussi divers que Charly, Albert Guillaume mais surtout André Devambez qui s’était complu à représenter l’univers social en plongée verticale, minimalisant les sujets au point d’aboutir presque à une cosmologie inversée, confinant à l’abstrait. En 1928, Dubout s’inscrit dans la continuité en proposant au lecteur cette « distraction » d’un quidam en train d’escalader le toit de son immeuble pour récupérer son poste de radio qu’il a installé à la place de son antenne11. L’argument est simpliste. Ce qui saisit le regard, c’est l’audace géométrique avec laquelle l’artiste interprète son sujet, insinuant ce qui devient l’une de ses antiennes de la première partie de sa carrière : la disparition de l’humain, absorbé, presque réifié, dans un univers de lignes sécantes qui paraissent tendre vers le ciel en tant qu’entités propres et désormais incontrôlées. Nous retrouvons ce même motif dans plusieurs vignettes du moment12.

15Mais Dubout dépasse ces prédécesseurs en multipliant les points de vue inversés qui finissent, par effet de sérialité, par faire système et proposer une vision profondément acerbe de l’univers urbain. La publication récente de ses œuvres complètes, disposées en volume chronologique, est à cet égard fort révélatrice. De dessin en dessin, Dubout nous construit le récit d’une désincarnation de la ville, au sein de laquelle l’homme ne vit plus que comme la particule d’un tout qui n’a plus ni acteur, ni sujet, ni point de vue13. Est-ce aller trop loin que de souligner la proximité des deux dernières œuvres ici présentées avec le cubisme français de la seconde époque, celle des débuts de Jacques Villon ou d’André Lhote ?14

16Ce parti pris de surplomb s’oppose à la scrutation verticale du ciel vu du sol, le long de laquelle s’égrènent les motifs comme autour d’un mât de cocagne, en une confrontation de lignes courbes et de sécantes aiguisées15. Ce qui intéresse ici, c’est l’abstraction qui en découle : l’auteur semble moins rechercher l’effet comique que le choc visuel en travaillant sur les volumes, en confrontant les lignes géométriques à de minutieux détails comme pour augmenter le contraste. Est-ce encore de la « caricature » ? La question peut se poser.

17Ces œuvres paraissent dans des journaux uniquement dévolus au champ satirique, et semblent donc confinées à une qualification de « caricature » qu’il convient peut-être de réévaluer aujourd’hui. Cette « joyeuse perspective » – qui n’a de « joyeuse » que l’épithète –, adopte la vision de l’entomologiste en train d’étudier au microscope un monde insecte en confusion.

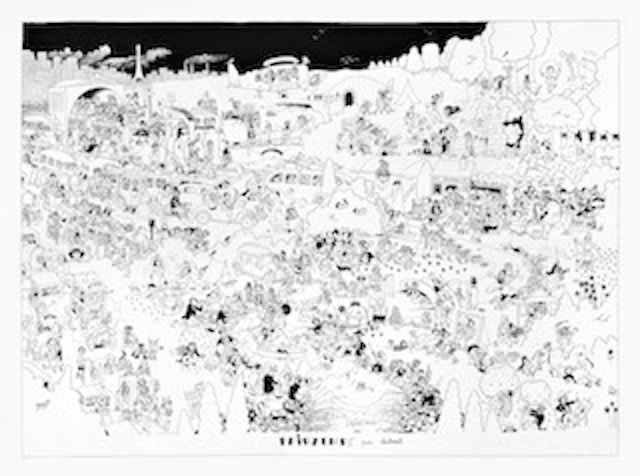

Dessin no 2. « Joyeuse perspective », Le Journal amusant, 3 avril 1927 © Indivision Dubout

18Le surplomb total achève de clore la gesticulation collective des protagonistes dont on ne sait plus s’il s’agit du stade ultime d’une régression animale ou du cauchemar d’un asile d’aliénés figuré géométriquement pour sublimer l’effet de claustration. La cour d’immeuble a beau être « joyeuse », l’effet comique ne parvient pas à masquer le profond désenchantement de cette perspective marquée par la sclérose cardinale. Lorsque Dubout revient à l’horizontal, l’immeuble devient une muraille semée d’encoches révélant des bribes de visages par dizaines, anticipant d’une vingtaine d’années la vision de Sempé sur les grands ensembles des Trente Glorieuses.

19Des années 1930 aux années 1960 s’élabore chez Dubout une vision partiellement univoque, fondée sur des quadrillages verticaux de l’espace figurant le « tout-building » et desquels émergent des formes humaines esquissées16. « La ville américaine, expression du capitalisme “sauvage”, est perçue de l’autre côté de l’Atlantique dès la fin du XIXe siècle comme un fléau à éviter », précise Martin Baumeister17.

20Est-ce vraiment par antiaméricanisme ou par prémonition de la contagion immobilière que Dubout parcourt son œuvre d’une critique de la verticalité, jusqu’à distiller les contours, dans les années 1960 d’une ville désincarnée jusqu’à faire figure d’espace concentrationnaire ? L’horizon relève désormais de l’utopie. « Il a raison le patron de l’hôtel ! », s’écrie ce personnage perché en haut d’un mât disposé au sommet d’une tour gigantesque. « D’ici, on voit l’océan ! »18 Il tient une longue-vue et pointe un doigt vers le bord de la case. Désormais, le panorama n’est plus que souvenir, inaccessible.

21Quelques années et une guerre plus tard, Jacques Tati s’inscrira dans cette perspective comique dénonçant la poussée incontrôlée de l’urbain comme promotrice d’uniformité, donc de points aveugles (Playtime). Pourtant, la rigidité en arrive à se gondoler comme le volume de ces immeubles fraîchement construits qui dessinent des nœuds et des arabesques à l’horizon urbain, conséquence du « bricolage » d’un architecte apparemment performant mais qui travaille trop vite19. Nous avons déjà vu plus haut le rapport au temps induit par le traitement duboutien de la vie urbaine, l’emballement de la construction demeurant l’ultime remise en cause de la rigidité immarcescible des tours érigées.

22Mais la vision de Dubout n’est que partielle car, justement, la réciproque existe et consacre la résistance de l’humain s’extirpant des fenêtres. Le nombre de personnages est tel, à écouter « la leçon de rire du voisin neurasthénique », que l’immeuble finit par ployer par le haut sous le poids du public impromptu20. Cette approche guide désormais l’artiste vers une esthétique reconnaissable entre mille, fondé sur la disproportion entre des sujets monstrueux s’ébattant au sein d’une toile de fond en réduction, comme autant de figures comiques dans un décor de marionnettes. Le comique est plus gros, l’effet visuel plus facile, mais l’esthétique moins audacieuse.

23Parfois, les proportions se rééquilibrent, en particulier dans l’illustration des œuvres de Pagnol qui offrent l’occasion au dessinateur de camper un monde dont l’excès confine alors au folklore, sans que l’on ne sache plus bien ce qui relève du pastiche ou du réel. Les escaliers biscornus de Marseille susurrent au lecteur l’idée d’une identification du charivari urbain au populacier, dans une légitimité de la longue durée21. La justification de la collectivité dans ses aspects les plus sordides (linge aux fenêtres, violence, promiscuité) trouve son essence, non dans la notion de propriété individuelle, comme dans les beaux quartiers, mais dans l’appartenance à un périmètre originel qui fonde un sentiment de communauté héritée d’un passé suintant des pavés.

24Le pittoresque se veut souvent dépositaire d’une tradition citadine, au risque de valoriser taudis et détresse sociale. Le « bon curé », le soleil, le linge aux fenêtres et la paix matinale émanant du dessin gomment le mendiant – un aveugle en train de lire le journal ! –, les gosses à même le pavé ou les femmes se coltinant la corvée d’eau. Les illustrations de l’album La rue sans loi sont, à cet égard, explicites. Il y a un au-delà à la perspective fermée qui clôt la rue en hauteur, ce qui est loin d’être toujours le cas. Souvent, les sommets des immeubles courbés par la vétusté se rejoignent, comme autant de Maison du Chat qui pelote qui obstruent les rues tout autant qu’ils cèlent les quartiers comme des espaces de relégation, maudit par le jugement social avant d’être promis à la destruction. En effet, Dubout se fait peu à peu le spécialiste de ces venelles closes par le haut qui bouchent la perspective en même temps que l’espoir en une rédemption collective.

25Le succès de son travail sur Clochemerle conduit Dubout à exploiter sa verve portraitiste, qu’il met au service d’un tropisme de la caricature de presse, à savoir la confrontation des usages néo-ruraux avec la vie moderne initiée par la grande ville. On ne compte plus les dessins dans lesquels évoluent des types traditionnels, supposés issus d’un exode rural mal digéré. À ceci correspond logiquement le traitement de la ruralité pénétrée par l’irruption des usages et technologies modernes. La représentation enfumée des paysages dévastés par les cheminées des usines22 ne laisse aucun doute sur l’inquiétude de l’artiste face aux dérives de l’hyper industrialisation des années 1930. Tel motif représentant les paysans en masque à gaz23 résume à lui seul les nombreux motifs tirant leur effet comique d’une telle confrontation24. L’étude du domaine satirique relève souvent de l’histoire du sensible, chère à Alain Corbin. « Dominée par l’exacerbation des sens, l’expérience de la grande ville est dès lors dépeinte comme une expérience hyperesthésique de nervosité, elle-même à l’origine d’une diminution des capacités sensitives », notent Stéphane Fuzesséry et Philippe Simay25.

26Une fois encore, l’analyse du comique cinématographique de Tati s’applique à merveille à l’univers de Dubout qui le précède de deux décennies. Ainsi, selon Olivier Ratouis, « le passage de Jour de fête à Mon oncle (troisième long métrage de Tati de 1958) accompagne celui d’une obligation de productivité étendue, en une décennie, de l’individu (le seul facteur François) à l’ensemble de la société (Hulot étant le seul à tenter d’y échapper). On peut relever en outre le fait que, très expressif de l’approfondissement de l’urbanisation de la société française de l’Après-guerre, ce passage accompagne celui d’un décor villageois et rural à un décor urbain. Le parcours cinématographique de Tati est particulièrement intéressant ici puisqu’il tend de manière linéaire et jusque dans ses derniers films à faire apparaître la ville comme l’un des personnages principaux comme lieu et acteur du changement. Le choix esthétique par Tati du cadrage large et fixe offre à l’arrière-plan toujours bien lisible la possibilité d’atteindre un rôle principal. »26

27Point de personnage récurrent chez Dubout, du moins à la dimension emblématique de Tati. Mais la réitération de situations confrontant dans l’espace le monde urbain uniforme et « spatialovore », à une ruralité perdue ou en passe de l’être. Cette opposition repose sur l’excursion dominicale en voiture, que Dubout utilise en particulier dans l’un de ses dessins animés.

Dessin no 3. « Printemps », Gringoire, 12 avril 1935 © Indivision Dubout

28Cette sortie pétaradante du confinement urbain comme manifeste libertaire atteste de la virulence du satiriste envers un univers citadin qui s’éloigne de plus en plus de l’idéal villageois, ou empreint de la ville médiévale, aussi fantasmée soit-elle. La haine des espaces urbains saturés inaugure le tropisme duboutien de l’évasion immédiate, en carriole, à vélo ou à bord d’une automobile antique. L’obsolescence de cette dernière, donc sa lenteur, fondent une réappropriation de la distance ainsi que le bonheur de l’espace intermédiaire, entité ambivalente formant frontière entre ville et campagne, monde du petit peuple des bords de route héritiers des relais de poste et de l’imaginaire de colportage. De nos jours, un auteur de bande dessinée comme Pascal Rabaté se présente en digne héritier de notre satiriste des années 1930, preuve du caractère ténu de la séparation entre les différents genres graphiques.

29Le dessinateur pose donc les mutations de l’espace urbain à la fois en spectacle et en question, avec autant de partis pris que ses propres lecteurs. À terme, la profusion des images reflète la diversité des situations propres à la grande ville, et permet de reconstituer des itinéraires visuels passionnants entre articles, films ou photographies d’époque et dessin de presse. La destruction de tout édifice ostentatoire participe des principales obsessions d’un artiste dont l’œuvre est parcourue d’une superposition de spatialités contradictoires, assorties des imaginaires qui les sous-tendent. Pour lui, on ne peut concevoir de topographie urbaine sans y faire expressément et figurativement correspondre des personnes précises, antonymes de l’abstraction cartographique d’un plan27. Cette juxtaposition inattendue de l’un et de l’autre témoigne à merveille de la position du caricaturiste.

30Cette critique de la verticalité est inséparable de celle de l’accident, symptôme d’une société malade de vitesse, ce qui mène immanquablement à la saturation de l’espace urbain et à l’obstruction de l’horizontalité des grands axes.

L’accident à l’horizontal du ras du pavé

31Les grandes voies qui redessinent la métropole forment de larges trouées, béances rendues comiques par leur disproportion, axes dysmorphiques au bord desquels se développent toutes formes de violences périphériques dont l’accumulation et l’hystérisation fondent le ressort comique. Le « tout-voiture » résulte de la mobilité horizontale nouvelle qui voit la ville se dilater dans l’espace alentour, engloutissant dans sa mue bourgades périphériques et quartiers de la banlieue proche. La conséquence est un enfer mécanique, réitéré à l’infini à chaque nouvelle journée, mais aussi une frénésie permanente de rénovation.

32C’est au centre-ville que se joue la partie, cible sur laquelle Dubout va porter son trait. Point névralgique et souvent historique de la communauté urbaine et de l’identité collective de celle-ci, le centre évolue progressivement vers un carrefour dont la réalité n’est plus la circulation mais la congestion automobile. « Les centres sont depuis longtemps l’objet de batailles féroces, rappelle Jacques Le Goff, ils ne veulent pas disparaître sans combattre, ils résistent. Il semble pourtant que l’évolution joue profondément contre le centre urbain. Il n’est plus adapté à la vie économique, à la vie des relations qui domine les populations urbaines. »28 Dubout se fait l’écho de cette disparition silencieuse, en satiriste qu’il est, c’est-à-dire en forçant le trait et en multipliant les cadavres, les corps découpés par les flux mécaniques, les silhouettes fuyant un tumulte enfumé dans lequel ils n’ont plus leur place ou les réfractaires à la nouvelle norme circulatoire.

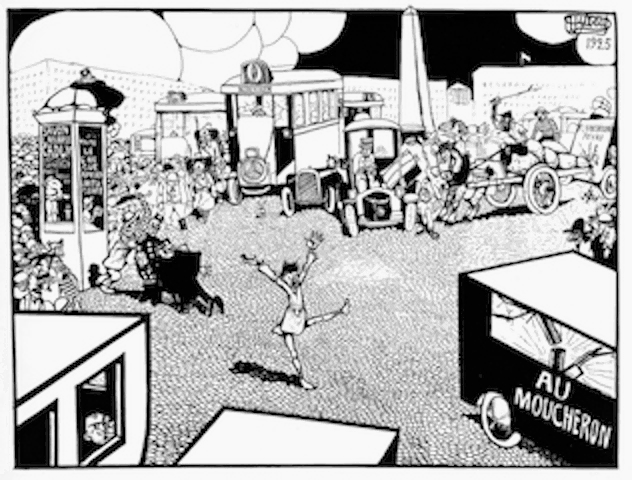

33En 1925 paraît un dessin qui campe au beau milieu de la place de la Concorde un ivrogne en plein délire éthylique, bras levés, aggravant ainsi une circulation déjà congestionnée.

Dessin no 4. Sans titre ni indication de parution, 1925 © Indivision Dubout

34Une fois encore, cette thématique n’est pas neuve : on la trouve assez souvent au cours de la Belle Époque chez des satiristes comme Benjamin Rabier ou Charles Genty. Le lecteur apprécie l’effet de foule et les détails pittoresques que l’auteur met en exergue par un effet de loupe : carriole contre voiture, véhicules à l’arrêt, faciès grimaçants… Dubout croque ce type de scène avec un talent cocasse particulier. Mais ce qui fait sens ici, c’est le vide que le pochetron a créé autour de lui, repoussant même les forces de police apeurées hors de ce cordon sanitaire improvisé : nuisance ou liberté revendiquée haut et fort au cœur d’un carcan de contraintes ?

35En 1928, un caïd de Pigalle dîne au milieu de la chaussée pour un effet semblable, opposant sa jouissance paisible à l’ordre social en ébullition autour de lui29. Point de message politique, simplement la monstration d’un climax de rupture dont l’aspect subversif dépasse peut-être l’œuvre à message. Cet « apolitisme de combat » est encore plus perceptible dans « La Saisie » (1925)30, où la victime se trouve prise au piège entre le cordon policier, à peine esquissé par les képis du premier plan, l’huissier un peu fantoche qui verbalise et les déménageurs patibulaires. Mais la force du dessin émane du tumulte du fond de l’artère, provoqué par une multitude s’efforçant de crever le barrage des forces de l’ordre pour déferler sur le théâtre des opérations. Rage de scrutation ? Envie d’en découdre avec la maréchaussée et de secourir l’infortuné ? On ne le sait… Le lectorat raffole de ces vigoureuses hyperboles qui mettent en exergue l’hystérisation de la banalité quotidienne.

36La force d’imprégnation du motif satirique repose sur l’effet de reconnaissance, un sentiment de déjà-vu provenant, sinon d’une sérialité au sens strict du terme, du moins d’une production de masse qui met en dialogue les images publiées. La modernité participe aussi de cette nouvelle culture du « voir » qui sollicite en permanence le regard. Ce que Dubout claironne, c’est la fin de Paris comme « ville lumière », « lieu où la plus ample sémiotisation correspond à la plus intense conscience que la ville a d’elle-même »31. La sursémiotisation uniformise les métropoles du monde développé en arasant l’essentiel des héritages, des cultures urbaines. Reconstruite, repensée en permanence, la ville est devenue illisible donc invivable. Le symptôme en est l’accident.

37C’est en tant que dérèglement de l’ordre et fauteur de trouble qu’il est magnifié, avec la gourmandise d’un satiriste qui s’apitoie moins qu’il ne fustige la banalité sordide. Dubout renoue ainsi avec la vieille fierté des humoristes se revendiquant comme tenants d’un « œil social ». La chute de l’individu est une métaphore de la désolation d’ensemble qui imprègne la rue toute entière.

38Individu… Le mot est lâché. À la manière d’un Cendrars ou d’un Brassens (l’éventail politique est large !), Dubout embrasse l’idéal libertaire du solitaire assailli par une collectivité d’essence coercitive, par la norme sociale à partir de laquelle elle fonde sa légitimité. Il renoue dès lors avec la tradition picaresque en contant, par épisodes, les éternelles vicissitudes du quidam entravé par la multitude, le soi-disant progrès ou encore la force désincarnée des bolides sillonnant l’espace public au mépris de toute distraction du flâneur. Malheur à celui qui marche la tête en l’air ou roule en fredonnant : le passage grondant d’un monstre d’acier ne lui laissera aucune autre chance que celle de la seconde providentielle après laquelle il eût été inexorablement broyé.

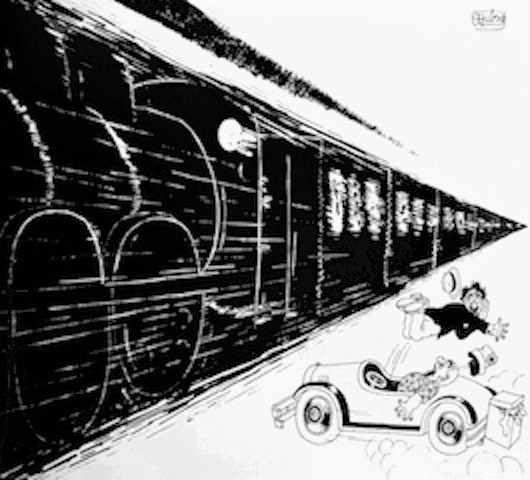

Dessin no 5. Sans titre, Ric et Rac, 17 janvier 1931 © Indivision Dubout

39Dans le prolongement des remarques précédentes, nous pouvons ici déceler l’hybridation entre verticalité et horizontalité dans ce mur instantané et éphémère contre lequel se heurte l’infortuné conducteur. Le contraste chromatique, le saut en arrière dû à l’effroi, produisent une violence qui s’ajoute à celle du monstre lancé à pleine vitesse, laquelle exprime une rupture bien réelle. L’égalité des êtres, l’harmonie de la vie sociale s’efface devant la réalité d’une machine aveugle dont la vitesse n’est pas illégale et qui tuerait tout contrevenant, fût-il distrait. Cette brutalité est ressentie par Dubout comme une expression contemporaine de la sauvagerie. La représentation modifie le concept d’espace. La vitesse change les repères et introduit une rupture perspective dont il a conscient et qui l’atterre. « Le profil de l’espace urbain, rural, régional, ou international se modifie selon l’angle d’incidence de la vitesse. La vapeur souffle le seuil du galop, l’enveloppe du lieu éclate. Cet ébranlement se transmet. La rumeur de lointain, dans toutes les villes, se propage. La géodésie de ce monde mobile vérifie la puissance du foyer central, la radiance de la capitale. Les trajets les plus rapides, les correspondances les plus aisées privilégient les départs depuis Paris, qui s’installe comme centre nerveux et moteur, à la fois tête et cœur de la sensibilité générale, dominant la vie nationale » remarque Christophe Studeny32.

40On peut se demander si la brutalité commune à ces représentations n’est pas une expression plus ou moins consciente d’une rupture qui consacre, à l’instar du trait satirique, la prégnance de la grande ville en tant qu’émettrice de norme. Le progrès des transports est synonyme de vitesse. « La psychologie de la vitesse est née, d’abord, de cet épanouissement de la circulation routière » note Charles Morazé33. Dans une société du XXe siècle qui découvre des vitesses de déplacement très hétérogènes, cette même vitesse devient un facteur essentiel de hiérarchisation sociale. La vitesse s’oppose à un immobilisme pensé de deux manières antagonistes, correspondant d’une part à un ordre immuable, d’autre part au désarroi des victimes innocentes du progrès. Ces derniers, pour lesquels Dubout prend résolument parti, alimentent un mécanisme de double ridiculisation, censé dénoncer à la fois la misère et l’obscénité de la fortune destructrice et aveugle, matérialisée par le véhicule dévastateur ainsi que le vide laissé par son passage.

41Il en résulte des scènes d’une violence traitée sur le mode burlesque comme ce passant aplati par le passage indifférent d’une automobile sur les grands boulevards34, cet incroyable conglomérat humain se disputant à coups de horions « un paquet de tabac gris qu’un type a laissé tomber »35 ou encore cette masse humaine informe dont Dubout détient le secret, qui s’agglutine de façon homérique à « l’ouverture du boulevard Haussmann »36. Ce dernier dessin est assorti d’un extrait du discours officiel de l’inauguration de l’artère rénovée et vouée à « décongestionner les boulevards et à doter la ville d’une large voie, spacieuse et d’une circulation aisée »37.

42Par contraste, l’effet comique en est démultiplié. L’enjeu de ce combat perdu d’avance est pluriel. Tout d’abord, la prise pour cible du fonctionnalisme des sociétés urbaines devient l’une des antiennes de la caricature, et ce bien avant les Trente Glorieuses. Il s’agit ensuite de dénoncer le manque de concertation et l’absence de considération de la rue comme espace vécu, mais aussi d’abonder dans la sidération des citadins – ici les Parisiens – devant la vitesse à laquelle évolue le tissu urbain… Est-ce là une position délibérément « urbanophobe » qu’adopte le caricaturiste, provincial revendiqué et amoureux de la province provençale ensoleillée. Est-ce l’expression d’une nostalgie partagée par beaucoup devant un patrimoine collectif qui s’efface inexorablement et balaie le Paris des faubourgs, des rues manufacturières qui fondait l’imaginaire populaire ? Certainement un peu des deux. Pour le coup, ce pessimisme recouvre la posture « antiflic » commune à la plupart des caricaturistes, comme en atteste la dépouille de ce sergent de ville, gisant dans l’indifférence générale au beau milieu d’un rond-point saturé de véhicules38.

43Selon Olivier Ratouis et Martin Baumeister, « lorsque la vie urbaine, promise ou acquise, mécanise non seulement l’environnement mais bien l’individu lui-même, lorsqu’elle l’indifférencie en même temps qu’elle l’isole, lorsque le quotidien devient un univers étranger, la moquerie porte sur la ville elle-même. Grinçant, subtil, à “grosses ficelles”, voire tendre et empathique, l’humour apparaît ici dans sa portée sociale comme le moyen diffus pour la culture populaire de trouver des porte-paroles et de se confronter à la culture savante et à la mutation accélérée de l’urbain qu’elle enregistre. »39 Cette analyse s’applique parfaitement à la verve duboutienne. « Toujours cette circulation ! », s’exclame notre satiriste en légende d’une vignette40 mettant en scène un dernier carré de piétons compactés (et l’ultime carriole à cheval), pressés à l’agonie sur le rond-point par une noria de voitures, dans un décor fermé de murailles41.

44On ne sait si la phrase en exergue « Ils ne passeront pas ! », lourde de connotation guerrière, concerne les vainqueurs ou les vaincus pour un comique à double entente. Le sempiternel sergot est hagard tandis que le réverbère-horloge central vacille dangereusement comme l’étendard d’une humanité submergée. Inexorablement, les centres deviennent ces « impensés de la ville, sorte d’injures à ceux qui sont bien obligés d’y passer »42.

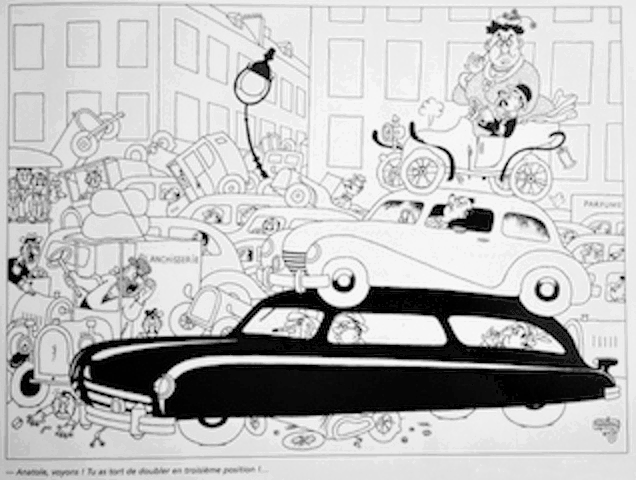

45Tout aussi emblématique, la vision d’un entassement automobile de tailles diverses43 dont l’amoncellement absurde traduit la violence métaphorique de la rue où l’on double l’autre en le surmontant et où l’on ne circule plus44.

Dessin no 6. Sans titre, La Bataille, 27 octobre 1949 © Indivision Dubout

46Paradoxalement, la vitesse érigée en doxa aboutit à l’immobilisme. À chacun de ces accidents grossis par le trait correspond métaphoriquement une rupture de l’ordre établi, les excès ponctuels en étant retracés avec moult détails pittoresques pour le plaisir du lecteur-spectateur. Les situations s’enchaînent et prennent même une cohérence non préméditée d’un titre à l’autre, avec un effet de sérialité inattendu. Notre artiste perçoit parfaitement cette rupture du regard, de la perception et de l’expérience visuelle du territoire, ce qui le conduit à privilégier artificiellement le premier plan par la conception même de l’accident mis en spectacle ou pressenti par le trait, la tonalité oscillant en permanence entre dramatique et comique.

47Le public s’amuse d’une exagération dont il constate effectivement les répliques visuelles et bruyantes depuis sa fenêtre ou la terrasse dans laquelle il lit son journal. Car l’expressivité satirique duboutienne laisse une large part au sentiment sonore. « Quand on pense qu’on fabrique plus de mille autos par jour ! », constatent ces passants désabusés devant la marée mécanique s’étendant sous leurs yeux à perte de vue, assortie des hurlements des conducteurs excédés par leur immobilité forcée45.

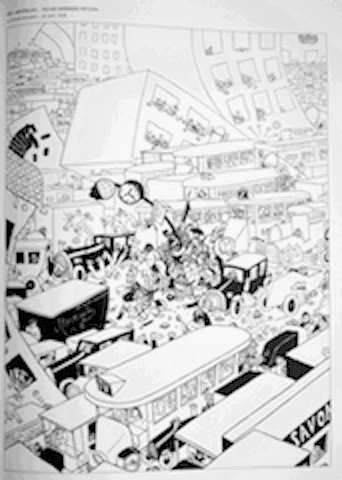

48Au sein d’un monde moderne, dévoré de vitesse, où l’expression anglaise « time is money » symbolise la valorisation de ce qui est rapide, la lenteur s’ancre comme un élément comique qui aurait été incompréhensible au siècle précédent. Les automobilistes se muent alors, par l’inspiration du satiriste, en des créatures « piétomobiles », circulant hagards, engoncés dans des carrosseries cabossées qu’ils utilisent comme des artefacts à connotation vaguement enfantine. Logiquement, ce chambardement se mue en jeu de massacre, en « Waterloo des derniers piétons »46.

Dessin no 7.« Waterloo ou les derniers piétons », Le Journal amusant, 22 avril 1928 © Indivision Dubout

49Ce dessin, pris parmi d’autres du même acabit, présente formellement une saisissante collision entre verticalité et horizontalité, débouchant sur le naufrage général de la grande ville. Comme à l’accoutumée chez Dubout (si l’on excepte son œuvre des années 1920), il y a très peu de lignes brisées. Les lignes planes, figurées par les automobiles, tirent l’ensemble vers le bord gauche du dessin, tandis que les lignes verticales se distendent, gondolent et tendent vers l’arabesque… Leur chute menace l’ordonnancement mécanique dont l’inexorable flux latéral sous-tend leur destruction. Nous retrouvons au centre de l’œuvre le rond-point où se sont réfugiés les survivants de cette apocalypse, radeau de la Méduse recomposé, duquel émerge le lampadaire en train de vaciller. La saturation de l’image, l’effet de fourmillement et le contraste entre détails et lignes directrices, demeurent partie intégrante de la « patte » Dubout, et aboutissent ici à un motif d’une force incontestable. Derrière la ville, c’est toute la cohérence d’une civilisation axée sur la performance, la vitesse, le fonctionnalisme, le loisir organisé, qui est brocardée, cette architecture radieuse que prône Le Corbusier dont l’unité d’habitation édifiée à Marseille, chez Dubout, entre 1947 et 1952, est baptisée « Maison du fada » sur le Vieux Port47.

50« Ainsi en voulant sauver la ville, rappelle Michel Ragon, Le Corbusier l’atomisait en un grand parc planté d’immeubles de béton. S’opposant à l’“anarchie urbaine”, il créait une ville qui ressemblait à un classeur bien étiqueté. »48 Amoureux définitif de cette « anarchie urbaine » évoquée par Ragon, Dubout en est-il pour autant anarchiste ? Au sens politique du terme, il ne le semble pas. Mais il exprime la radicalité du poète doublé du venin satirique. En ce sens, la fibre libertaire de notre auteur est sans concession et sa virulence surprenante, même si elle s’accompagne d’une tonalité nostalgique qui le mâtine sensiblement de conservatisme. Les pages de Blondin ou de Fallet sur Paris sont plus proches que celles de Poulaille ou de Dabit.

51Le caricaturiste épingle infatigablement les démissions de chacun devant l’avancée d’un « Progrès » célébré et assené comme ne souffrant aucune alternative et détruisant le patrimoine urbain sans contrôle (du moins lui semble-t-il), créant ainsi de l’inexorable. Pour Marc Wiel, « la morphologie de la ville de la vitesse, insuffisamment modulée selon la nature du déplacement, est la conséquence de nos choix individuels. En cela, elle est un non-choix collectif. L’expression d’une société dominée par l’économique, prenant ainsi le risque de courir à sa perte par ignorance des contraintes écologiques. Cette cécité collective résulte d’une planification urbaine restée trop juridique et de l’illusion des ingénieurs dans leur croyance à “structurer” l’espace par leurs réseaux de déplacements. »49 La critique de l’ingénierie, deus ex machina de la catastrophe urbaine, est omniprésente dans l’œuvre satirique de l’artiste. Alors, Dubout, un écolo ? Peut-être… Il est en tout cas étonnant que son trait n’ait pas été davantage utilisé par les tenants de cette frange nouvelle de la vie politique, rebutés peut-être par la radicalité de notre auteur, ou sa gauloiserie pensée comme incompatible avec l’esthétique feutrée souvent propre aux militants du développement durable.

52La conclusion attendue est la destruction définitive de la capitale, ce que présente un petit dessin de 1945 dans lequel un speaker de radio annonce une « minute atomique » au milieu des vestiges, desquels émerge une Tour Eiffel renversée et distordue, ainsi qu’un petit panneau estampillé du mot « silence »50. Peut-on déceler une possible poétique de la ruine, charriant derrière l’amertume une anxiété devant l’épilogue d’une civilisation ? « La poétique des ruines […] traduit l’idée que les civilisations sont mortelles ; elle relève également de l’appréhension, dans l’existence présente, de la décrépitude future inscrite en elle. Au XIXe siècle, Londres joue le rôle que tiendra au XXe siècle New York : elle annonce les mégapoles de l’avenir. Mais quand Gustave Doré illustre les pages de Louis Esnault sur Londres (1876), la légende portée est la suivante : “Des voyageurs iront s’asseoir sur les ruines du bord de la Tamise”, comme si la transfiguration du lieu nécessitait qu’on le considérât déjà englouti, alors qu’est présenté en lui l’avenir de nos villes », note Jean Roudaut51.

53Chez Dubout s’affirme l’impossibilité même de la ruine, du moindre vestige, recouverts qu’ils sont par le chantier permanent d’une mégapole touchée par le syndrome de la gigogne. Pour l’humoriste, toujours prompt à l’éclat de rire et au canular, la « cité idéale » pourrait être le Paris de Jules Romain au travers duquel Les Copains du roman éponyme parviennent à colorer la Seine en rouge au moyen d’un adjuvant, afin de lui donner couleur de vin.

Conclusion

54Une fois encore, le dessin humoristique de presse répond à l’une de ses vocations qui est d’être l’un des mémorialistes de sa contemporanéité. Il apparaît comme un des biais capables de faire appréhender de manière privilégiée à l’historien ou au lecteur rétrospectif les défis évanouis, l’expérience même de la profonde mutation inscrite dans la modernité. Caricaturiste par excellence, Dubout exprime une nostalgie peu sujette à célébrer les nouvelles mythologies urbaines. Il dénonce les illusions engendrées par la folie technicienne et surenchérie par la tonitruance publicitaire dont il se moque tout autant. Son œuvre constitue sur la durée un magnifique panorama des contradictions urbaines, notamment l’incompatibilité tangible entre un cadre de vie conçu ex nihilo ou ressenti comme tel, une population de plus en plus nombreuse et un ensemble de pratiques culturelles ou d’activités citadines participant d’une culture de la cité. On ne saurait trop renvoyer en contrepoint à ses illustrations de Rabelais ou de Villon pour percevoir la dimension « agedoriste » de sa production, remarquable de constance sur les quarante années que dure sa carrière. Selon Roger Macé, « la distance, qui permettait autrefois d’identifier chaque communauté et l’obligeait à satisfaire en partie les besoins de ses habitants est pratiquement abolie. Ce qui disparaît ainsi c’est “notre chère petite ville”, ses journées au rythme trop lent, ses administrations somnolentes, ses politicailleries à courte vue, son artisanat de gagne-petit, sa méfiance envers toute surprise. C’est la fin de Clochemerle. »52

55L’emballement chronophage, le manque de place, l’atonie engendrée par la pensée dominante de l’« espace-réseau » demeurent les marques constitutives de la ville contemporaine telle que Dubout la dessine, traversée d’une tension paroxystique et constante entre verticalité des immeubles neufs et horizontalité de l’étalement faubourien. Ce conflit d’une entité urbaine à double visage porte peut-être en lui une nostalgie qu’un caricaturiste de la génération précédente déjà cité, Robida, avait exprimé avant lui : la perte des remparts comme concrétisation d’une dialectique du dedans et du dehors. Dès lors, l’urbanisation verticale comme horizontale porte dans sa voracité de dévoreuse insatiable l’abolition de l’espace circonscrit comme marqueur identitaire, avec la déshumanisation qui l’accompagne. Anonyme, aussi aveugle qu’amnésique, le citadin contemporain participe d’une hystérie collective qu’il subit autant qu’il la construit, dans un tumulte qui complète et complexifie l’apparent ordonnancement géométrique des buildings érigés en balise d’un tout incohérent, malgré les apparences. Le dessinateur ne produit aucun message militant, il ne formule pas de morale. L’éloge de la lenteur comme d’autres l’ont fait de la paresse, demeure son seul et unique viatique. « Il importe de distinguer entre la ville “habituelle” et la ville “extraordinaire”, analysent Robert Beck et Ulrike Krampl, cette dernière se caractérisant par la fête ou la catastrophe, émettant des signaux bien différents de la ville “habituelle”, et provoquant de cette manière des sensations inhabituelles. »53

56Achevons ces quelques remarques par un clin d’œil à l’actualité : « Mardi 5 juillet, a été dévoilée une simulation réalisée à partir des données de mobilité réelles de la ville de Lisbonne (2,8 millions d’habitants). Le concept suppose la disparition des véhicules qui sillonnent traditionnellement le réseau routier urbain. Première option offerte aux nouveaux usagers : des “taxis collectifs”, grosses voitures de six places organisées sur le modèle d’Uberpool, un service proposé par Uber où l’on partage le véhicule. […] Un sacré big-bang ! Avec des conséquences prodigieuses, si l’on en croit les calculs des ordinateurs du Forum International des Transports : diminution de 97,2 % du nombre de véhicules circulant, baisse de 23 % du volume du trafic (jusqu’à 37 % en heure de pointe), et recul de 34 % des émissions de CO2. Une libération massive de l’espace public (95 % des places de stationnement) et une disparition de la congestion automobile s’ensuivraient. […] Bref, une ville idéale. […] Ce projet révolutionnaire bute au fond sur une inconnue de taille : existe-t-il quelque part dans le monde une ville où 100 % des habitants seraient prêts à renoncer complètement à un usage personnel de l’automobile ? »54

57Une utopie contemporaine que n’aurait pas reniée notre Albert Dubout, ancré de son vivant dans la revendication du statisme comme une résistance à l’emballement collectif pensé comme le stade ultime de l’aliénation, oserait-on dire une version totalitaire de l’indifférence admise en tant que norme définitive ?

Notes

1 Patrice Higonnet, Paris capitale du monde, Paris, Tallandier, 2005, p. 164.

2 Antoine Compagnon, Les Antimodernes, de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard (Bibliothèque des idées), 2005.

3 Arnaud Baubérot, Florence Bourillon (dir.), Urbaphobie. La détestation de la ville aux xixe et xxe siècles, Pompignac,Éditions Bière, 2009.

4 Olivier Ratouis, Martin Baumeister, « “Rire en ville. Rire de la ville”. L’humour et le comique comme objets pour l’histoire urbaine contemporaine », Histoire urbaine, 2011/2, no 31, p. 5-18.

5 Bruno Fortier, L’Amour des villes, Paris-Liège, Institut français d’architecture-Mardaga, 1995. Cité par Nathalie Lancret, « Architecture, ville et imaginaire urbain. Représentation des espaces urbains en mutation et imaginaire métropolitain », dans Frédéric de Coninck, José-Frédéric Deroubaix (dir.), Transformations des horizons urbains. Savoirs, imaginaires, usages et conflits, Paris, Éditions L’Œil d’Or, 2012, p. 287-292.

6 Martin Baumeister, « Rire et identité urbaine : l’invention du Witz à Berlin au XIXe siècle », Histoire urbaine, 31, 2011, p. 19-45.

7 Nathalie Roseau, Aérocity. Quand l’avion fait la ville,Marseille, Éditions Parenthèses, 2012, p. 51.

8 Illustrations pour Gargantua, Paris, collection Librairie d’amateurs-Gibert Jeune, 1935, et Pantagruel, Paris, collection Librairie d’amateurs-Gibert Jeune, 1936.

9 Illustrations pour François Villon (Œuvres), Paris, collection Librairie d’amateurs-Gibert Jeune, 1933.

10 En particulier Marius, Monaco, Éditions du Livre, 1948.

11 « Distraction », 1928.

12 Citons par exemple « La Gaffe », Dimanche illustré, 13 mars 1927.

13 Voir par exemple « Erreur », Dimanche illustré, 3 juin 1928.

14 Le premier avait lui-même commencé au Courrier français en 1904 aux côtés d’Adolphe Willette dont la fille devait faire ses classes au contact du second à la fin des années 1930.

15 Voir par exemple « Locataires indésirables », Dimanche illustré, 10 avril 1927.

16 « À New York », Ric et Rac, 27 février 1936.

17 Martin Baumeister, « Rire et identité urbaine », art. cité.

18 Ici Paris, 21 août 1963. Le Journal amusant du 6 mai 1928 livre un dessin très proche, la foule s’agglutinant alors pour apercevoir l’issue d’un crime de sang commis au dernier étage de l’immeuble.

19 Ici Paris, 26 septembre 1962.

20 « Un voisin discret », Le Rire, 19 novembre 1927.

21 Voir à ce sujet l’ensemble du travail d’illustration de Dubout à partir des œuvres de Marcel Pagnol.

22 Sans titre, Le Rire, 16 août 1930.

23 « Scènes de la vie future », Marianne, 22 août 1934.

24 On trouve un thème assez proche pour la vie urbaine dans le dessin « Métingues », paru dans Candide le 20 février 1936, même si cette fois-ci, c’est contre les « boules puantes » d’un « saboteur » putatif que se prémunissent les participants à la réunion. Pour une approche plus approfondie de cet aspect « environnemental », je renvoie le lecteur au numéro de la revue Le Temps des médias, 25, 2015, sous la direction d’Anne-Claude Ambroise-Rendu et de Charles-François Mathis.

25 Stéphane Fuzesséry, Philippe Simay (dir.), Le Choc des métropoles : Simmel, Kracauer, Benjamin, Paris, Éditions de l’Éclat, 2008, p. 31.

26 Olivier Ratouis, « Rire, une forme de réception de l’urbanisme moderne », Histoire urbaine, 31, 2011, p. 129-150.

27 Voir le Frontispice pour Clochemerle, de Gabriel Chevalier, dans Œuvre Intégral d’Albert Dubout, op. cit., 2012, t. 5, p. 190, image no 6573.

28 Jacques Le Goff, Pour l’amour des villes, Paris, Textuel, 1997, p. 148.

29 « Ces messieurs de la place Pigalle », Gaieté, 15 octobre 1928.

30 Œuvre Intégral d’Albert Dubout, op. cit., 2012, t. 1, p. 110, image no 379.

31 Karlheinz Sierle, La Capitale des signes. Paris et son discours, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2001, p. 3.

32 Christophe Studeny, L’Invention de la vitesse, Paris, Gallimard (Bibliothèque des Histoires), 1995, p. 253.

33 Charles Morazé, Les Bourgeois conquérants, Paris, Armand Colin, 1957, p. 206.

34 « Les grands boulevards », 1925, dans Œuvre Intégral d’Albert Dubout, op. cit., 2012, t. 1, p. 109, image no 375.

35 Sans titre, Le Merle blanc, 2 janvier 1926, dans Œuvre Intégral d’Albert Dubout, op. cit., 2012, t. 1, p. 121, image no 461.

36 Le Rire, 15 janvier 1927, dans Œuvre Intégral d’Albert Dubout, op. cit., 2012, t. 1, p. 134, image no 568.

37 Ibid.

38 Sans titre, Ici Paris, 19 janvier 1956.

39 Olivier Ratouis, Martin Baumeister, « Rire en ville. Rire de la ville », art. cité.

40 « Toujours cette circulation ! », Le Journal amusant, 3 juillet 1927.

41 Le Journal amusant, 3 juillet 1927.

42 Jean-Marie Duthilleul, « Pourquoi Circuler ? », dans Circuler. Quand nos mouvements façonnent la ville, catalogue de l’exposition éponyme, Paris, Éditions Alternatives, 2012, p. 21.

43 Sans titre, La Bataille, 27 octobre 1949.

44 La Bataille, 27 octobre 1949.

45 Gringoire, 3 janvier 1930.

46 Le Journal amusant, 27 avril 1928.

47 Olivier Ratouis, « Rire, une forme de réception de l’urbanisme moderne », art. cité.

48 Michel Ragon, L’Homme et les villes, Paris, Albin Michel, 1975, p. 194.

49 Marc Wiel, « La transformation de l’espace par la voiture », dans Circuler, op. cit., p. 105.

50 Sans titre, La Bataille, 8 novembre 1945.

51 Jean Roudaut, Les Villes imaginaires dans la littérature française, Paris, Hatier, 1990, p. 38.

52 Roger Macé, « De Clochemerle à Babylone », dans Janus 13. L’homme et la ville, Paris, Nouvelle Librairie de France, 1967, p. 120.

53 Robert Beck, Ulrike Krampl, Les cinq sens de la ville, du Moyen Âge à nos jours, Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2013, p. 23.

54 Éric Béziat, « Quand un “think tank” de l’OCDE propose la fin de la voiture en ville », Le Monde, 6 juillet 2016.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Laurent Bihl

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)